- O Mistério das Duas Irmãs

- Presente de Grego

- O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

- Poker Face

- Amante a Domicílio

- O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy

- Monty Python - O Sentido da Vida

- Scarface

- Tudo o Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo e Tinha Medo de Perguntar

- 50 Anos de BASIC

- Divergente

- Following

- Holy Motors

- Estruturas VS Classes: fight!

- Manhattan

- Trainspotting: Sem Limites

- Turbo

- X-Men: Dias de um Futuro Esquecido

- Desmontando o Aulete Digital

- Godzilla

- O Cheiro do Ralo

# O Mistério das Duas Irmãs

Caloni, 2014-05-01 <cinema> <movies> [up] [copy]"Um filme vendido como terror, mas que não consegue sequer chegar próximo de um suspense. Depois de passarmos quase duas horas acompanhando a movimentação de uma câmera que parece estar sempre revelando algo espantoso ou fantástico (não está), temos uma série de revelações completamente atrapalhadas sobre algo que não estávamos sequer procurando desvendar."

Essa foi a descrição que fiz ao assistir o original coreano de Medo, ou "A Tale of Two Sisters". Já esse remake norte-americano O Mistério das Duas Irmãs (ou "The Uninvited"), com Emily Browning, traz justamente o contrário: vendido como um suspense, ele funciona como um suspense na maior parte do tempo, justamente por abraçar desde o começo os delírios de Anna, a irmã caçula que sofre um trauma após um incêndio que mata sua mãe , além de ter seus sustos ocasionais. No entanto, o forte dele reside justamente em nunca nos deixar em dúvida se aquelas aparições são ou não reais (não são), evitando aquele joguinho bobo de filmes como Amigo Oculto e o próprio filme original.

No entanto, existe uma dualidade presente justamente na segunda irmã da trama, e essa é desnecessária, clichê e que não possui propósito algum. Retire a irmã mais velha Alex (Arielle Kebbel) e troque o título do filme que ele continuará basicamente o mesmo. A necessidade dos Irmãos Guard (os diretores gostam de se apresentar assim nos créditos) de colocar Alex em diversas cenas acaba mais a enfraquecendo do que seu resultado final, que, convenhamos, é totalmente previsível e que não causa impacto nenhum.

No final das contas o roteiro é o elo mais fraco da trama. Se não fosse pela interessante trilha sonora de Christopher Young (O Exorcismo de Emily Rose), que revive tons triviais de suspense, e pela competente fotografia de Daniel Landin que consegue representar melhor efeito visual que os próprios... efeitos visuais, o resultado estaria bem próximo do seu irmão coreano. Felizmente, uma direção igualmente competente dos "Irmãos Guard" garante a consistência e coerência de uma história fraca, mas bem contada.

# Presente de Grego

Caloni, 2014-05-02 <cinema> <movies> [up] [copy]Curioso como Rachel McAdams em Uma Manhã Gloriosa é a mulher "trabalhadeira" moderna e esse não é o grande tema deste filme de 2010. Quer dizer, não tanto um tema central e impactante quanto Diane Keaton 27 anos atrás em Presente de Grego. Neste filme de Charles Shyer (O Pai da Noiva) a executiva de sucesso precisa escolher entre dar atenção a suas contas milionárias da empresa onde trabalha ou a um bebê que "herdou" de primos distantes. É a dicotomia "mulher no trabalho" surgindo naquela época com todos os clichês da criança fofinha em um ambiente sério de senhores engravatados.

Obviamente esse ambiente não existe mais, e um filme que trate o tema de forma tão descarada soa datado. Porém, não é o caso de jogá-lo fora. Há uma ótima história aqui que entoa um eco significativo nas mais diferentes casas onde vive um casal, ambos trabalham, que costuma discutir como será a vida a três, ou se ter um filho é um caminho viável nos dias de hoje.

A primeira metade da história é intensa, se passa em Nova York, e tem como pano de fundo a rotina extasiante de Keaton tentando ser mãe e profissional de destaque. A segunda metade faz uma quebra de ritmo que prejudica um pouco o resultado final, mas que tem todo o sentido, já que agora a vida é no campo e com outras prioridades (como fazer papinha de neném). No entanto, estamos falando da mesma pessoa, e é isso que faz o núcleo da narrativa ser tão coeso e tão primoroso em seus detalhes. Embora não seja tão engraçado quando tente, o humor de situação é mais filosófico do que a maioria das comédias despretensiosas de hoje em dia.

Será que não temos mais tantos conflitos existencialistas como antes, quando tentar ser algo de valor para para si envolvia passar por cima de valores seculares de uma sociedade patriarcal e ultrapassada em tantos sentidos?

# O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

Caloni, 2014-05-06 <cinema> <movies> <miniviews> <fragments> [up] [copy]Os habitantes de Nova York já estão habituados a se apinharem educadamente atrás das quase presentes barreiras de metal colocadas estrategicamente em torno de mais um embate entre o Aranha e mais um dos seus arqui-inimigos. Eles aplaudem, festejam, comem pipoca. Nós também. (...) Um ser humano que morreu (ainda que fictício), e a única coisa que conseguimos prestar atenção é na beleza da cena? (...) O resumo dessa obra de 144 minutos: visualmente belíssima, espiritualmente vazia.

# Poker Face

Caloni, 2014-05-06 <computer> [up] [copy]O segundo round da segunda fase do Code Jam passou nesse sábado. Disléxico que sou, consegui fazer apenas 8 pontos ¿ como todo mundo ¿ no teste small do problema B, que envolvia apenas dois loops aninhados (a versão large fica para outro post). Na verdade, estou aqui para expressar minha gratidão ao campeonato por ter aprendido mais uma bela lição vendo o código do primeiro colocado do primeiro round, vulgo Kaizero, um coreano que deu uma solução simples, rápida e prática para um problema de probabilidade tão error-prone que até os juízes do Google deram uma lambuja de alguns testes errados (sem contar que houve apenas a categoria small), e me fez pensar em quantas vezes pensamos em demasiado tentando encontrar a solução perfeita para algo que simplesmente... não precisa.

Basta um hack e commit.

É a incerteza, idiota!

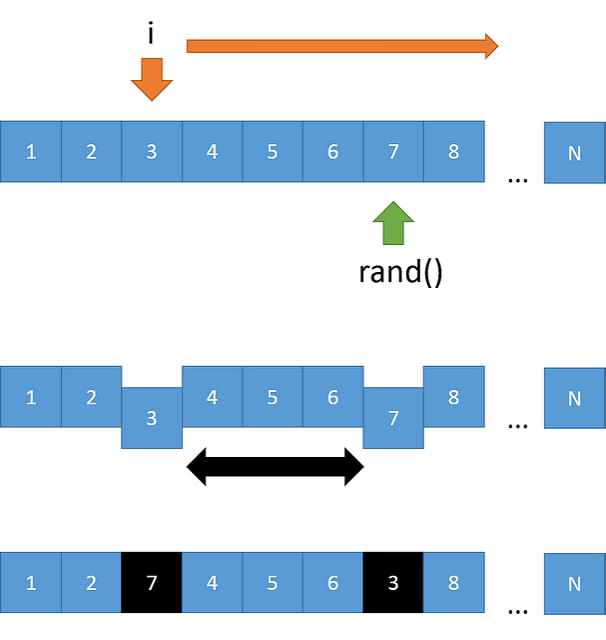

O problema reza que existem dois algoritmos para embaralhar uma sequência numérica (de 0 a N): o bom e o ruim. Ambos traçam um loop do iníco ao fim pegando aleatoriamente um elemento da lista e trocando de lugar com o elemento que está sendo varrido no momento.

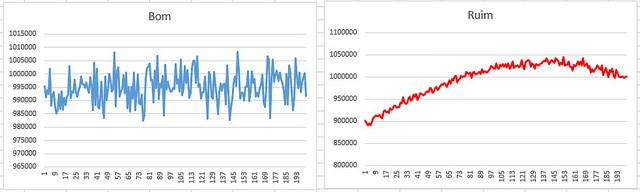

A diferença entre o bom e o ruim é que o bom pega aleatoriamente apenas os elementos DEPOIS do elemento que está sendo varrido, enquanto o algoritmo ruim pega qualquer um dos elementos SEMPRE. Isso aparentemente e intuitivamente não parece interferir na aleatoriedade do embaralhamento, mas se levarmos ao extremo de embaralhar repetidas vezes somando a lista resultante percebemos uma tendência gritante do algoritmo ruim em manter o ordenamento inicial, ou pelo menos na média sempre tender para números menores no início e números maiores no fim, como pode ser visto nesse teste que fiz, gerado pelo Excel:

O que eu tentei fazer durante meu fim-de-semana retrasado e o feriado foi encontrar um detector de aleatoriedade (aliás, encontrei um bem interessante chamado ent), tanto "na mão" quanto pesquisando. O que eu não imaginava foi que o teste que eu tinha feito no início usando uma simples planilha Excel era a solução óbvia (naquelas de é óbvio só depois que você vê). E foi essa a solução adotada por Kaizero.

/** @author Kaizero

@desc Versão comentada (em português) e desofuscada do código do

Code Jam 2014, 1A, problema 3 (Proper Shuffle)

por Wanderley Caloni (wanderley@caloni.com.br).

*/

#pragma warning(disable:4996) // warning, pra que te quero...

#include<stdio.h>

#include<algorithm>

#include<vector>

#include<time.h>

using namespace std;

// as variáveis monossilábicas...

int w[1001], C[1001][1001], O[1001];

// Note que uma delas (C) é uma tabela gigantesca:

// 1 2 3 4 ... 1001

// 2

// 3

// ...

// 1001

// tabela verdade?

bool v[1001];

struct A

{

int ord, R;

bool operator <(const A &p)const

{

return R < p.R;

}

}

p[1000];

int main()

{

freopen("input.txt", "r", stdin);

freopen("output.txt", "w", stdout);

int i, TC, T, n, j;

srand((unsigned)time(NULL)); // mexendo o saco de bingo...

// a parte mais demorada: construir um contador gigante estilo

// Excel com 3 milhões de iterações

for (i = 0; i < 3000000; i++)

{

// 1. Preenchemos o array sequencial.

for (j = 0; j < 1000; j++)

{

w[j] = j;

}

// 2. Realizamos o algorimo ruim.

for (j = 0; j < 1000; j++)

{

swap(w[j], w[rand() % 1000]);

}

// 3. Pesamos o resultado do algoritmo ruim.

for (j = 0; j < 1000; j++)

{

C[j][w[j]]++;

}

}

// agora a parte "fácil"...

// ler número de casos de teste (sempre 120)

scanf("%d", &TC);

for (T = 1; T <= TC; T++) // iterar por cada linha

{

scanf("%d", &n);

p[T].ord = T; // guardando sua posição

// lendo os números de todos os casos

for (i = 0; i < n; i++)

{

scanf("%d", &O[i]);

p[T].R += C[i][O[i]]; // mas gravando o peso de cada posição (cálculo de 3M)

}

}

// ordenando pelo peso de cada posição

sort(p + 1, p + TC + 1);

for (i = 1; i <= 60; i++)

v[p[i].ord] = true; // metade tem que ser bom (a melhor metade)

for (i = 1; i <= TC; i++)

{

printf("Case #%d: ", i);

if (v[i])printf("GOOD\n");

else printf("BAD\n");

}

}

O que ele basicamente faz é acumular os resultados de três milhões de embaralhamentos feitos pelo algoritmo ruim e inferir através dos resultados que metade é bom e metade é ruim. O ruim fica do lado desbalanceado da sequência.

Tão óbvio, tão simples, tão elegante.

# Amante a Domicílio

Caloni, 2014-05-08 <cinema> <movies> [up] [copy]Woody Allen está de volta nas telonas, mas não como diretor. Aqui ele faz o papel de um cafetão que começa a agenciar seu ex-funcionário após o fechamento de sua loja de livros raros. Na verdade, depois de tantos anos, ele é mais do que ex-funcionário: é família. Isso aparentemente não interfere nos interesses comerciais do personagem de Allen, e aí está a primeira piada judia do filme.

Ops, esqueci de dizer. Esse é um filme que gira em torno também, ou principalmente, dos judeus. Allen faz seu próprio papel (de judeu não-praticante), e uma das mulheres que John Turturro agrada, o "garoto de programa" e diretor do filme, é justamente uma judia viúva e solitária. Há também uma relação vista de longe entre Allen e uma senhora negra e seus filhos pequenos, aparentemente sua família , mas isso nunca de fato faz parte da história, exceto os piolhos de um de seus "filhos".

O roteiro, também escrito por Turturro, tem diversas tiradas que funcionam em uma comédia romântica leve e que te conduz sem maiores tropeços. Não é um filme intenso, mas é isso o que o torna encantador, pois não precisa pegar na mão do espectador para que ele entre na história. Os acontecimentos simplesmente vão ocorrendo, e quando menos se espera, estamos no centro de um quadrado amoroso. Não que isso importe muito -- é um filme leve, lembra? -- para um passeio turístico como esse. Um passeio de luxo, claro, pois conta com o anfitrião de Nova York.

A cena mais intensa, justamente por parar por preciosos segundos no olhar de Vanessa Paradis, é mais uma das inúmeras revisitas pelo mundo antigo, dogmático, mas nem por isso absurdo, dos nossos amigos rabinos. A presença de uma mulher forte é a cereja do bolo desse mundo que muda bem aos poucos, embora nenhuma geração tente de fato mudar.

# O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy

Caloni, 2014-05-08 <cinema> <movies> [up] [copy]Não incomoda ver homens adultos, profissionais da mídia televisiva, se comportando como adolescentes estúpidos que só pensam em mulheres como objetos sexuais e, pior, rivais à sua suposta inteligência superior? Para um machista contemporâneo a parte da mulher como objeto sexual permanece, mas como bem demonstra O Âncora, o medo de ser mais burro e a vontade de transar podem ser dois lados de uma mesma moeda de um centavo.

Dirigido de maneira curiosa por Adam McKay e escrito em conjunto com Will Ferrel, o filme nos transporta para os anos 80 sem parecer um filme que imita os anos 80: é definitivamente um filme dos anos 80. Todas as tiradas cômicas da época estão lá, a fotografia de Thomas E. Ackerman é verossímil, e os próprios diálogos e a forma de conduzir a ação nos leva indubitavelmente à conclusão que essa película foi produzida 30 anos atrás. Com uma exceção: praticamente toda a equipe de humoristas cinematográficos contemporâneos de gags com gosto duvidoso está no filme (com exceção da dupla Adam Sandler e Rob Schneider), e nenhum deles parece mais novo do que é hoje. Então, de duas uma: ou o filme é uma réplica impressionante daqueles tempos ou alguém inventou uma máquina do tempo e colocou toda a equipe dentro dela.

Porém, o destaque no elenco, o que quase rouba a cena, é definitivamente Steve Carell, que faz rir às vezes sem falar nada, dotado de um frescor na atuação que faz parecer seu primeiro trabalho (rodado... adivinha? nos anos 80). Não é um filme de personagem, já que eles mal conseguem manter as mesmas características entre uma cena e outra. É mais uma comédia escrachada que se diverte montando situações absurdas, entre as quais minhas duas favoritas é um cachorro sendo chutado de uma ponte por Jack Black e Will Ferrel arremessando Christina Applegate por cima de uma mesa. O tipo de sequência que não existe mais hoje em dia.

Mais uma prova pró-teoria viagem no tempo.

# Monty Python - O Sentido da Vida

Caloni, 2014-05-10 <cinema> <movies> [up] [copy]Os comediantes do Monty Python parecem sempre querer se superar. Em O Sentido da Vida, apesar de estarmos vendo diversas esquetes, no melhor estilo do seu programa televisivo The Flying Circus, elas se juntam para tentar explicar, do nascimento à morte, qual é, enfim, o sentido da vida? Pegando emprestados alguns temas mais ou menos comuns com o livro (e pequeno filme) O Guia do Mochileiro das Galáxias, o filme inicia com um pequeno curta (que se juntará ao longa em determinado momento) que consegue, assim como a montagem Eisensteiniana, relacionar um grupo de contadores velhinhos de uma empresa de seguros durante a crise econômica dos ano 80 com um motim dos escravos de um navio.

Alguns números musicais ficarão para sempre na memória como o máximo da crítica e arte e divertimento no mesmo pacote. Como esquecer o coro de crianças cantando que "cada espera conta, cada esperma faz o trabalho"? E como tirar da memória a visão daquele senhor imenso que vai ao restaurante comer e vomitar? Por outro lado, a comédia surreal do grupo britânico atinge seu ápice em dois momentos distintos: a visão cósmica de como somos pequenos e insignificantes e a "reimaginação" do paraíso como um show musical televisivo.

Tudo na vida é motivo de chacota para Monty Python. Se esse não é o verdadeiro significado da vida, não sei mais o que é.

# Scarface

Caloni, 2014-05-10 <cinema> <movies> [up] [copy]Scarface é um clássico instantâneo, desses que nasce um dia e já gera uma multidão de fãs. O mais novo seriado de sucesso, Breaking Bad, faz praticamente uma apologia ao filme de Brian de Palma. Porém, diferente de Walter White, Tony Montana já se mostra um bicho ruim desde a primeira cena, interrogado e acuado por americanos que precisam verificar quais dentre os milhares de cubanos que chegaram ao "país da liberdade" são criminosos. Tony se denomina um preso político, e fala horrores do regime e da figura de Fidel Castro. Sua revolta contra o comunismo encontrará uma rima poética em suas reclamações contra os capitalistas ambiciosos depois de um arco de quase três horas de duração ter se fechado.

Aqui nós temos um trabalho certeiro tanto do diretor dOs Intocáveis quanto do roteirista Oliver Stone (Platoon). Esses caras fizeram parte de uma geração de gênios cineastas que construíram obras de referência que servem hoje para pavimentar o caminho. Al Pacino era o mestre da atuação, e seu Tony Montana em nada se assemelha a outro mafioso famoso no Cinema, Michael Corleone (O Poderoso Chefão, Coppola, 1972). O movimento do seu corpo, seu sotaque levemente arrastado, e, principalmente, seu jeito de se colocar à frente de tudo e de todos, é o que materializa a figura trágica do anti-herói odiável e ao mesmo tempo admirável do ponto de vista narrativo. O sujeito é um canalha da pior estirpe, mas continua no imaginário como um bad guy de respeito, um cara "que tem bolas".

O excesso é o que permeia Scarface e o diferencia dos outros filmes de máfia. Nesse sentido, a direção de arte é fabulosa ao criar o refúgio do criminoso em um escritório marcado por vermelho e preto e peças antiquadas, mas grandiosas. De Palma está recriando o filme original da década de 30, que não assisti, e por isso faz uma homenagem aos diretores. Um bom filme de ação que permanece por décadas, e hoje é ainda mais relevante, perto dos filmes feitos para adultos infantilizados que gostam de ação sem suas consequências.

# Tudo o Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo e Tinha Medo de Perguntar

Caloni, 2014-05-10 <cinema> <movies> [up] [copy]Woody Allen até quando é medíocre acaba se saindo melhor que a média. Nos anos 70 suas comédias eram mais apelativas e populares, mas nem por isso não deixavam de conter alguma visão crítica sobre nossa realidade. Reinventando o conteúdo do famoso livro homônimo de David Reuben, Allen escreve e dirige uma série de curtas que dissertam, cada um ao seu jeito, sobre afrodisíacos, perversões, pesquisas científicas e travestis. Protagonizando a maior parte das histórias, minhas duas preferidas com certeza são a visão do sexo do ponto de vista do organismo como um sistema setorizado e a paixão de um médico por uma cabra. No entanto, nenhuma das duas esquetes rivaliza com a visão de um imenso seio andando solto por aí, matando pessoas com nata e leite.

Infelizmente a comédia aqui está em alta com conteúdo em baixa. Não há muito o que dizer das situações absurdas do filme, nem o que seus personagens fazem com elas. É um riso fácil, ingênuo e bobo sobre o sexo. Esquecível, mas, ainda assim, lembráveis mesmo 40 anos depois (talvez pelo longo título?).

# 50 Anos de BASIC

Caloni, 2014-05-13 [up] [copy]Minha primeira linguagem de programação foi o BASIC. Aprendi durante minhas frequentes visitas à biblioteca lendo livros dos anos 80. Na verdade, eu não me lembro muito bem por que diabos resolvi aprender a programar, já que eu estava mais interessado em entender como um computador funciona. Por que? Não sei bem ao certo, parece que já nasci com um chip embutido que foi ativado quando comecei a tender muito para o lado de humanas ao iniciar a faculdade de Letras... um chip salvador!

Enfim, um dos melhores livros que já li na minha vida não foi um cheio de letras, mas muito mais figuras: a Introdução Ilustrada à Computação, de Larry Gonick. Ele foi traduzido e publicado no Brasil pela Itautec e é um clássico absoluto sobre a história da computação, explicada de uma maneira que até um leigo completo conseguiria entender. E quando eu digo "computação" não estou me referindo a noções vagas sobre como o computador processa a entrada e gera saída. O ilustrador Larry Gonick fez um excelente trabalho em capturar a essência de cada inventor da história ¿ como Alan Turing, John Von Newmann, Charles Babbage e Ada Lovelace ¿ e cada conceito básico aplicado à invenção do computador, desde saldos condicionais (Lovelace), lógica booleana (George Boole), codificação binária e, pasmem... flip-flops!

Enfim, depois de explicar tudo isso e mais um pouco, no seu último capítulo ainda há uma pequena introdução ao BASIC que vinha instalado nas máquinas daquela época. Bem rústico, mas capaz de enviar comandos para a máquina e executá-los. Não aprendi todos os comandos nesse livro, mas ele foi minha porta de entrada para leituras mais "densas", que me fizeram evoluir de uma calculadora capenga (meu primeiro programa!) para um emulador do jogo Genius, com direito a efeitos sonoros, cores configuráveis e gravação de recordes, tudo no próprio executável (na época um .COM, onde isso era possível). Esse foi meu primeiro programa com mais de 1000 linhas que eu me lembro (e com mais de 10 GOTOs e GOSUBs, também).

A modalidade mais popular do BASIC quando me interessei pelo assunto rodava no Windows 95 e se chamada QuickBASIC, ou QBasic, já em sua clássica versão 4.5. Passei longas horas com aquela tela de fundo azul na madrugada corrigindo erros, anotando detalhes no papel, refazendo a lógica mentalmente, até conseguir resolver o problema. Podia ser qualquer problema, pois ele viraria inevitavelmente a diversão da noite. Podia até ser um detalhe de implementação de uma função específica embutida: o F1 funcionava e era bem rápido.

O BASIC é uma linguagem fácil de aprender, não tem muitos limites e seria a minha escolha para ensinar programação para crianças caso ainda não tivessem inventado Python. Ela tem o tipo de sintaxe que você pode literalmente sair programando. Uma linha de código já imprime alguma coisa na tela. A lógica do fluxo de execução é simples, e os GOTOs ajudam a ilustrar como funciona. A depuração é sem frescuras, e os erros de tantos saltos sem nó, para variar, é do programador. Se vira, agora, com tanta SUB!

Os puristas irão dizer que o aprendiz precisa ser educado de acordo com as novas tendências de programação estruturada, orientada a objetos, ou 100% funcional. Porém, eles esquecem que a programação aprendida por autodidatas como eu não era algo que podia-se chamar trabalho. Ninguém imaginava naquela época, naquela idade, fazer algo tão divertido e ser pago para isso. Exatamente, divertido. Uma linguagem precisa ser divertida para que o programador se interesse em conversar através dela com a máquina. É óbvio que, quando amadurecer, enxergará as óbvias limitações de uma linguagem imperativa como BASIC e irá passar para algo mais elaborado, seja Pascal, Java, C, C++. Não importa. A ambição técnica e perfeccionista do programador, enquanto não o engole, torna qualquer linguagem divertida. E no começo, onde erros de compilação e a falta de ponto-e-vírgula pode desanimar qualquer um, BASIC tinha esse espírito selvagem de "faço tudo o que quiser nessa linguagem até virar homem e programar em C" (ou Assembly).

Por tudo isso, e por muito mais, parabéns pelos seus 50 anos de vida, minha linguagem favorita para me fazer lembrar que programar pode ser divertido e despretensioso. BASIC, você é um amigão!

# Divergente

Caloni, 2014-05-13 <cinema> <movies> [up] [copy]Divergente é o Jogos Vorazes sem muita ação, sem muito drama, sem atuações e com pouca inspiração. No entanto, não deixa de ser um filme OK. Ele se mantém morno o tempo todo, mas aqui e ali existem momentos que prometem ser mais alguma coisa. Infelizmente, são apenas momentos. A apresentação do mundo distópico ocupa uma parte da história, e a tentativa da protagonista, Beatrice/Tris (Shailene Woodley de Os Descendentes), de não ser eliminada da facção que escolheu ocupa a outra parte da história. É necessário dizer que Tris é uma Divergente.

Agora, o que seria uma Divergente? Essa questão, tão essencial para toda a trama, parece não fazer tanto sentido se considerarmos que aquele mundo não está tão distante do nosso. Os prédios da cidade onde vivem estão aos pedaços, mas ainda de pé. Suas armas e trajes são ligeiramente diferentes. A história é a seguinte: depois de uma guerra, a sociedade resolveu se dividir em cinco facções distintas. Quando você atinge uma certa idade, deve escolher a qual facção irá pertencer pelo resto de sua vida. Existe um teste onde é possível detectar qual seria sua facção favorita, mas ainda assim você é livre para decidir, com a ressalva que, uma vez escolhido, não poderá voltar atrás jamais.

Isso me parece uma alegoria com alguma relação dos testes de aptidão e nossa escolha de uma profissão levada ao extremo. Uma ideia de uma aventura idealizada por um adolescente mimado que não sabe o que fazer da vida. Ele escolhe, então, descrever como nossa sociedade oprime a criatividade de todos ao nos dar rótulos prontos a ser escolhidos pelo futuro membro do mercado de trabalho. Porém, o problema de construção dessa distopia é a mesma de O Preço do Amanhã: ela simplifica demais a sociedade, tornando inviável acreditarmos que apenas com pessoas cuidando do exército (Audácia), da colheita (Amizade), da ciência (Erudição), das leis (Franqueza) e dos oprimidos (Altruísmo) seja possível erguer uma economia minimamente. É George Orwell (1984) colocado dos avessos: seria legal um mundo assim para explicar algumas coisas, mas não há muita justificativa do porquê as coisas são como são.

Onde voltamos para a questão: e daí ser Divergente? Hoje em dia, todos os humanos são "divergentes", pois possuem múltiplas aptidões. Eu teria medo de um mundo onde as pessoas "naturalmente" nascessem com uma entre cinco habilidades, e apenas essas cinco. Já estaríamos falando de uma raça derivada dos humanos, mutação por radiação, qualquer coisa desse gênero.

No entanto, não importa. A revolução está para começar, e como sempre, existe um conflito se desenrolando entre duas facções rivais (isso sim é bem humano) e todos Divergentes precisam ser eliminados para garantir a estabilidade. Kate Winslet é a mentora da Erudição e é a melhor em cena, mas nem por isso convence dentro das absurdas premissas que se desenrolam, além de apenas a vermos sob o ponto de vista de Tris. Ela é gentil com ela, mas não há um motivo. Pelo contrário: seus pais são líderes da facção da Abnegação (Altruísmo), justamente a que está no comando e na mira de Winslet.

A ação final é o melhor momento do longa, pois algumas cartas finalmente são jogadas para cima. Quanto durou essa sociedade? Três meses? O espanto é que chegamos até aqui. Abriu-se uma franquia, e agora tudo faz sentido: a já conhecida tendência de não entregar tudo em um filme só, mas fazer parecer um capítulo bem fraco, um piloto, de uma série que pode ou não dar certo.

# Following

Caloni, 2014-05-14 <cinema> <movies> [up] [copy]Following é um filme-noir dos tempos atuais, mesmo sendo em preto e branco. É o primeiro longa-metragem dirigido, escrito e produzido por Christopher Nolan, o queridinho dos estúdios atualmente depois da trilogia Batman e trabalhos ambiciosos como Amnésia, A Origem e, claro, O Grande Truque. Ele conta a história de um jovem escritor que para conseguir inspiração começa a seguir pessoas a esmo, mas que comete o terrível erro de começar a seguir as mesmas pessoas. Isso o leva a descobrir o pior que há na natureza humana: roubos, chantagens, mentiras e assassinatos.

A estrutura da narrativa que lembra muito seu próximo trabalho que lhe trouxe a fama e duas indicações a Oscar por Amnésia nos faz todo o tempo questionar se o que estamos vendo já aconteceu ou vai acontecer na cronologia principal. Logo percebemos que não existe uma cronologia principal, apenas a final, que se inicia com um depoimento com um policial contando o ocorrido. Essa estrutura complica um pouco desnecessariamente para o espectador por não dar muitas dicas de qual o tempo atual assim como 21 Gramas mas não deixa de produzir algumas surpresas interessantes que fazem valer a pena a complexidade, como pistas-recompensas plantadas em situações específicas que irão se revelar às vezes mais de uma vez durante a história (o par de brincos).

A fotografia é crua, simples e direta. Quase um nanquim. Os diálogos possuem bons momentos, a maioria pertence ao dinamismo com que os personagens comunicam tantas coisas em tão pouco tempo (mais um traço noir). Existem também frases de efeito e filosóficas, o que consegue imprimir uma profundidade maior na história e ao mesmo tempo nos deixar pensando em coisas comuns da nossa vida ("todo mundo tem uma caixa").

É um roteiro de Nolan, então pode-se esperar uma complexidade acima da média e uma recompensa cinéfila igualmente alta. O universo do diretor é populado por rimas e auto-referências, além de uma confusão entre personagens, algo bem comum em sua cinematografia (O Grande Truque, Insônia). Para os fãs, mais uma diversão. Para os cinéfilos, mais um filme digno de se passar o tempo.

# Holy Motors

Caloni, 2014-05-15 <cinema> <movies> [up] [copy]Holy Motors é o refresco que todo cinéfilo pede de vez em quando. Com uma abordagem surrealista, ele permite fazer uma crítica e uma homenagem à nossa sensação de estarmos na realidade enquanto assistimos filmes. Mais do que isso: ele brinca com essa percepção aproveitando o pouco de pé que fincamos nessa realidade no início do filme. A partir daí, ele nos puxa cada vez mais para o inusitado. Porém, não é gratuito. Parece que tudo que está ali é necessário e poderia ter sido contado da maneira convencional, mas seria um resultado aquém do que precisamos. Sim, precisamos de um Holy Motors no Cinema de vez em quando.

Para nos manter com essa parcela do real durante toda a experiência, há mais ou menos uma história: um dia na vida de um ator com idade avançada, mas que ainda precisa realizar o seu trabalho. Ele é levado de limusine branca para todas as locações, e ele próprio se maquia e se transforma para viver seu próximo personagem. Em determinado momento, os resquícios do personagem anterior se misturam com o próximo personagem, mas pode ser que não seja um novo personagem, e apenas um diálogo entre colegas de profissão. É possível permearmos esse traço de realidade em um futuro distópico onde as câmeras são praticamente invisíveis, não há uma equipe de produção em volta do cenário e tudo é feito da maneira mais perfeccionista possível.

E, mesmo assim, o público pede mais. Não é isso o que vivemos no dia-a-dia dos efeitos visuais, da ação desenfreada?

A fotografia se alia perfeitamente aos objetivos do diretor e roteirista Leos Carax (do ótimo Boy Meets Girl). Ela é estilizada por Yves Cape e Caroline Champetier (Homens e Deuses) e leva um tom verde onde é necessário criar uma certa dúvida sobre essa realidade quase virtual onde se passa a história (note o aspecto de cores através da câmera dentro da limusine). A edição de Nelly Quettier parece nunca perder o ritmo, mesmo quando está lidando com sequências completamente diferentes, mesmo se tornando óbvia com o passar do tempo, quando aprendemos o ritmo "personagem feito, próximo papel, pasta no banco".

Porém, nada disso seria possível sem a total entrega de Denis Lavant, que faz um trabalho que exige fôlego e elasticidade. Ele está cercado de ótimos atores que fazem o trabalho secundário, mas é dele o filme, e sem ele não seria possível atingir tamanho impacto. Seus personagens conseguem nos tirar cada um do ato anterior, parecendo uma cornucópia mágica que cospe atores novos em folha para viver o papel de sua vida.

Por tudo isso Holy Motors é passagem obrigatória dos cinéfilos. É um filme sobre Cinema, para o Cinema e com uma carga crítica que pode ser revisitada várias vezes. Nada que está ali é verdade, e tudo, ao mesmo tempo. Isso é o que torna cada segundo dessa experiência uma revisita ao nosso sistema de suspensão de descrença, nosso pulmão para respirar o ar da Sétima Arte.

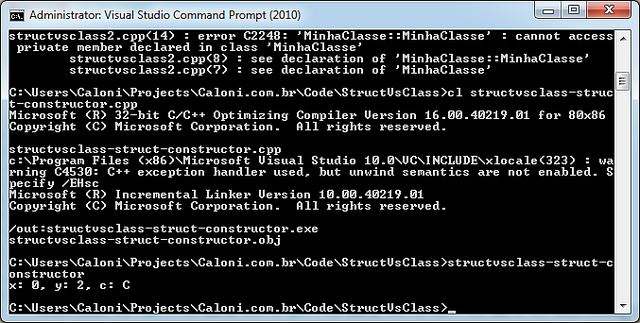

# Estruturas VS Classes: fight!

Caloni, 2014-05-20 <computer> [up] [copy]Uma dúvida besta e importante ao mesmo tempo que muitos iniciantes em C++ possuem é saber qual a diferença entre um objeto declarado como _class_ e um objeto declarado como _struct_. A causa dessa dúvida é uma linguagem que se derivou de outra (C) que não possuía classes, e portanto criou a palavra-chave _class_ para "ficar bonito", pois, na prática, não muda muita coisa. Tomemos como exemplo o código mais simples de todos:

<https://www.youtube.com/watch?v=zn7-fVtT16k>

struct MinhaEstrutura

{

};

class MinhaClasse

{

};

int main()

{

MinhaEstrutura me;

MinhaClasse mc;

}

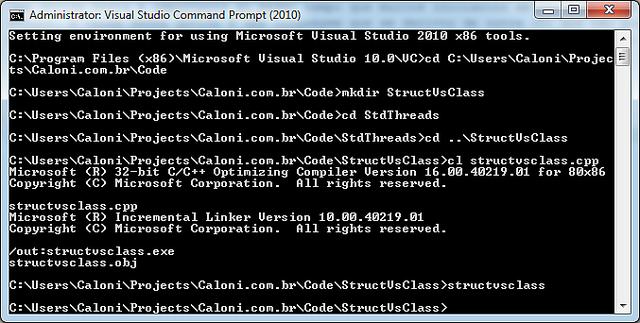

Ele compila e roda sem problemas:

"Estruturalmente" falando, **MinhaEstrutura** e **MinhaClasse** são idênticas, pois são os detalhes de sintaxe que diferem, e diferem pouco. Abrindo o jogo, a única diferença que poderá ser sentida em usar um ou outro é que **structs possuem seus membros públicos por padrão e classes possuem seus membros privados por padrão**. Apenas isso. O resto, nada muda.

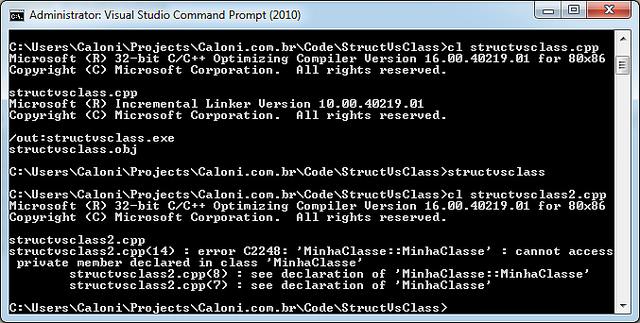

Isso pode ser visto quando adicionamos um construtor para nossos tipos de teste:

struct MinhaEstrutura

{

MinhaEstrutura() {}

};

class MinhaClasse

{

MinhaClasse() {}

};

int main()

{

MinhaEstrutura me;

MinhaClasse mc;

}

Antes não havia problemas para **MinhaClasse** porque o construtor padrão criado para ela é público por default. Porém, explicitando no código um construtor e deixando sua privacidade ligada por padrão temos esse erro que NÃO ocorre em **MinhaEstrutura**.

Mas, então, posso criar todas minhas classes usando a palavra-chave struct?

Isso mesmo! Nada lhe obriga tecnicamente a usar class. Porém, assim como nada lhe obriga a usar uma linha para cada comando na linguagem ¿ afinal, todos poderiam estar na mesma linha separados por ponto-e-vírgula ¿ o uso da palavra _struct_ para classes no sentido de "objetos que possuem inteligência, métodos, herança, polimorfismo e outras firulas" não se enquadra nas boas práticas dos programadores C++.

Geralmente uma _struct_ é uma forma de concatenar tipos primitivos e só. Algumas liberdades além disso geralmente são permitidas, mas desencorajadas, como um construtor que inicia os membros da _struct_ com valores-default.

#include <iostream>

struct MinhaEstrutura

{

MinhaEstrutura()

{

x = 0;

y = 2;

c = 'C';

}

int x;

int y;

char c;

};

int main()

{

MinhaEstrutura me;

std::cout << "x: " << me.x << ", y: " << me.y << ", c: " << me.c << std::endl;

}

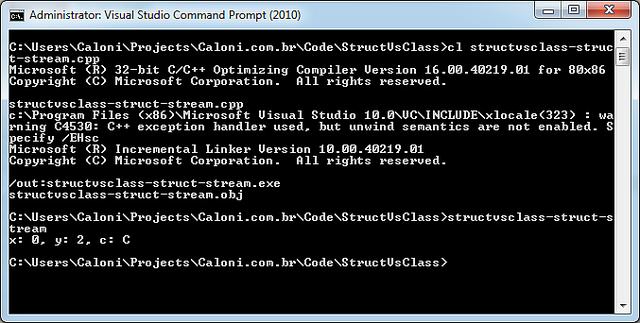

E, por que não, uma sobrecarga do operador de stream para imprimirmos diretamente os valores de **MinhaEstrutura** para a saída com apenas um comando?

#include <iostream>

struct MinhaEstrutura

{

MinhaEstrutura() { x = 0; y = 2; c = 'C'; }

int x; int y; char c;

};

std::ostream& operator << (std::ostream& os, const MinhaEstrutura& me)

{

std::cout << "x: " << me.x << ", y: " << me.y << ", c: " << me.c;

return os;

}

int main()

{

MinhaEstrutura me;

std::cout << me << std::endl;

}

Enfim, não há nenhum limite que se aplica a uma _struct_ além do bom senso. A criação da palavra _class_ não foi por falta do que fazer. Ela diz claramente que estamos definindo um objeto que contém usos mais adequados à orientação a objetos de C++ do que a programação estruturada de C, e vice-versa. É uma forma de tornar o código mais legível, mas nada do outro mundo. Sabemos, no final das contas, que o compilador trata as duas (quase) da mesma maneira.

Qual será a próxima batalha épica? Você escolhe!

# Manhattan

Caloni, 2014-05-20 <cinema> <movies> [up] [copy]A fotografia e a música de Manhattan fazem todo o filme parecer uma poesia cinematográfica espontânea, quase uma vida alternativa dentro das telas, especificamente dentro daquela tela larga e de maneira magistral usada por Woody Allen e sua equipe para torná-la mágica independente da história que irá ser contada. A própria história começa com inúmeras tentativas de Isaac (Allen) iniciar seu livro com uma síntese sobre Nova York e sua decadência cultural que, ainda que inevitável, consegue nos fascinar.

A partir daí conhecemos sua nova e jovem namorada Tracy (a bela Mariel Hemingway) em um encontro com seu amigo Yale (Michael Murphy) e sua esposa Emily (Anne Byrne Hoffman). Em um segundo momento (aparentemente já no dia seguinte) encontramos o mesmo Yale e sua amante Mary (Diane Keaton), que de início se torna insuportável para Isaac, mas que aos poucos vira seu interesse romântico "maduro".

Onde caímos inevitavelmente no primeiro tema de Manhattan: as inexoráveis mudanças do tempo e o que ele faz com as pessoas. A visão de Isaac de que seu relacionamento com a jovem Tracy é algo passageiro na vida de ambos e que, no caso dela, apenas um "desvio" do seu rumo natural na vida, ou seja, conhecer pessoas de sua idade. Essa visão, embora tecnicamente madura, esconde um caráter egoísta e duro, provavelmente endurecido justamente pela passagem dos anos com as duas ex-esposas de Isaac, sendo que a última (Meryl Streep) o largou por uma mulher.

Onde caímos inevitavelmente no segundo tema de Manhattan: relacionamentos não são simples. Muitas vezes nossas expectativas se adaptam à situação, como o que ocorre no triângulo amoroso com Mary em um primeiro momento. Outras vezes não adianta qual seja a decisão racional, ela não será levada em conta, que é o que ocorre no segundo momento. Da mesma forma, o arco fechado em torno de uma decisão importante na vida de Tracy bate novamente na mesma tecla do egoísmo humano, que Allen insiste em criticar; e mais curioso é que os diálogos mais repulsivos saem da boca do próprio personagem que este interpreta.

Ainda assim, com essa visão pessimista da vida (e da morte), Manhattan se beneficia da mesma passagem do tempo que no início é a cortina que se abre para a cidade. E se há um terceiro tema inequívoco no filme, é a própria Manhattan, que flerta durante todo o tempo com sua presença. A cidade permanecerá, mesmo mudada, mas os relacionamentos, as pessoas que ali habitam, não. Possivelmente se transformarão, no meio e no fim de suas vidas, em pessoas ressentidas e cínicas acerca dos sentimentos do outro. Porém, como em Casablanca (que é citado), onde "sempre teremos Paris", em Manhattan, sempre teremos novas Tracys e sua juventude e sua disposição de amar, acima de tudo, independente de tudo.

# Trainspotting: Sem Limites

Caloni, 2014-05-21 <cinema> <movies> [up] [copy]Quando vi pela primeira vez Transpotting, aos meus 17 e poucos anos, ele ficou incrustado na minha mente por todo esse tempo. Até ontem, quando tudo que eu sabia visualmente sobre o filme foi apenas reafirmado, pois jamais havia sido esquecido. É um trabalho intenso que, acredito, atravessa gerações facilmente. Danny Boyle, de Quem Quer ser Um Milionário, dirige com uma economia visual absurda. Os diálogos são complementos de um filme para ser degustado principalmente pela visão. E que visão!

O jovem viciado Renton (inacreditavelmente Ewan McGregor) e seus amigos, caretas ou não, fazem parte de um arco dramático cuja protagonista é a heroína, uma droga pesada que se injeta e se viaja instantaneamente. As "viagens" do filme são cobertas de trucagens visuais feitas não por computador, mas por mudanças do cenário (como um quarto que se "estica"), da lente, cortes bruscos e até um bebê mecânico. Interessante notar que os altos e baixos de Renton não muda sua opinião sobre a droga, que, segundo ele, é melhor do que sexo. Aliás, nem a própria sociedade em que ele vive torna o vício em drogas pesadas uma prioridade, pois em um momento da história a maior preocupação do garoto é não ser pego com uma menor de idade, e um dos amigos de Renton é conhecido por arrumar confusão para "cortar" os outros, mas não se priva de criticá-lo por usar a droga.

A porta de entrada para esse mundo não tem barreiras. Um dos seus amigos caretas, por exemplo, ao menor sinal de depressão por ter se separado, fruto de uma ótima sequência envolvendo a troca de fitas de vídeo, se sente seduzido pela chance de esquecer sua vida atual e mergulhar no mundo alternativo onde todos os problemas desaparecem. A não ser, claro, que você tenha uma overdose e fique afundado em um tapete enquanto passeia por um táxi e é levado pelos corredores de um hospital.

Porém, a conclusão de Transpotting não poderia soar mais incisivo do que toda a sua precisa caracterização do efeito do vício. Afinal, o que é vício? É injetar substâncias ilegais em seu corpo ou passar uma vida correndo como ratos atrás de dinheiro para sustentar um estilo de vida massacrante? Qual o sentido de tudo isso? Renton já entrega a resposta enquanto atira em um cachorro (um ato não-incidental). O fato dessa cena estar no começo do filme quer amenizar as coisas como elas são.

# Turbo

Caloni, 2014-05-23 <cinema> <movies> [up] [copy]Turbo é, assim como Um Ratinho Encrenqueiro, um resultado inesperado. Assim como o velho clichê de colocar um ratinho dominando uma casa abandonada funciona mediocremente na maioria das vezes, colocar um caracol disputando uma corrida de automóveis é quase certo que irá conter a mesma estrutura que tantas outras animações possuem, ensinando que o bem sempre prevalece e que é importante manter vivos os sonhos dentro do coração. Não que a história não seja essa, mas além disso, Turbo tira vantagem dos seus elementos absurdos (um caracol que se move como um carro de corrida) para construir uma animação que diverte moderadamente sem cair demasiadamente na mensagem de moral. Ele consegue entreter através das maneiras inventivas de colocar a história um passo à frente de cada vez, quase soando plausível que um caracol esteja de fato nas 500 milhas de Indianápolis. Obviamente isso exige muito de suspensão de descrença, mas é bem recompensada.

# X-Men: Dias de um Futuro Esquecido

Caloni, 2014-05-26 <cinema> <movies> [up] [copy]A franquia X-Men parece ter chegado a algum tipo de saturação nesse "Dias de um Futuro Esquecido" onde o diretor Bryan Singer, que estreou a série e sua continuação, parece recontar momentos históricos da luta entre humanos e mutantes quando, mais uma vez, mutantes pacíficos e mutantes violentos se reúnem.

De qualquer forma, convenhamos: seria muito difícil que o roteiro de Simon Kinberg superasse a complexidade do drama entre dois amigos de "X-Men: First Class", sejam eles Xavier e Raven/Mística ou Xavier e Eric/Magneto, ou até da catarse apocalíptica de "O Confronto Final". Talvez o maior erro fosse compará-los, mas acredito que o verdadeiro pecado é percorrer quase o mesmo caminho de uma história que possui um potencial muito maior exatamente pelas suas alegorias atuais com homossexualidade e racismo. O velho caminho do terrorismo e corporações também parece ter chegado a algum tipo de saturação.

Porém, não se pode culpar "X-Men 5" de tentar, principalmente através do sempre empolgante artifício da viagem no tempo e de, claro, novos mutantes com novos poderes. Aqui estamos em um futuro não tão distante em que o programa do(s) governo(s) chamado de Sentinelas se volta contra mutantes e humanos e os únicos sobreviventes desse genocídio (mutantes, claro) se unem para realizar uma "viagem no tempo mental" com Wolverine, ou seja, sua consciência é transportada para o Wolverine de 50 anos atrás, onde um acontecimento primordial, se evitado, poderia reverter a criação dessas máquinas de matar. Para conseguir revertê-lo, contudo, ele terá que recuperar o sentimento de equipe entre os mutantes que se quebrou logo após o incidente em "First Class".

Empolgante em sua introdução, mas nunca entregando momentos icônicos como o início dos quatro filmes anteriores, pouco sabemos como a guerra chegou a tal ponto, mas sabemos que sua estrutura se assemelha exatamente com um filme dos anos 80 chamado O Exterminador do Futuro e que um dos mutantes possui o mesmo poder que os jogadores do vídeogame Portal e Portal 2, o que já denuncia a falta de originalidade em sua narrativa e artifícios de ação, mas que mesmo assim continua eficaz. Até certo ponto. Já estamos acostumados com os poderes mutantes, então é estranho ver Wolverine surpreso quando Kitty Pryde (Ellen Page) consegue transportá-lo para os anos 70 em seu próprio corpo daquela época. E se em First Class há uma tentativa óbvia de situar o filme dentro do universo artístico, cultural e político daquela época, aqui a única citação óbvia é um "você tomou um ácido muito ruim".

Sem parecer ter muito tempo para explorar nenhum dos dois "tempos" em que a história se passa, o estado depressivo do Xavier do passado e a possível morte de um personagem importante no futuro deixam de ter muito tempo em tela, diferente da sequência absurdamente tensa em "O Confronto Final". A única diferença fácil de ser identificada entre esses dois mundos é a fotografia sombria do pós-apocalíptico (e não espere nada que preste dos efeitos 3D). Ah, sim, e os Sentinelas do futuro tem um design mais elegante e Professor Xavier agora tem uma cadeira de rodas flutuante.

Todas as sequências de ação e de drama em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" são ótimas, com destaque para o uso dos portais já citados e a belíssima sequência de fuga do Magneto culminando na cena envolvendo policiais, balas, gotas de água e um garoto muito rápido (Evan Peters, de American Horror Story), mas parecem empalidecer quando comparadas com exemplos dos filmes anteriores. Mesmo a cena do estádio, que causa um certo impacto, acaba lembrando através de sua sombra um momento muito mais extasiante envolvendo uma ponte em "O Confronto Final". E se foi uma ótima ideia utilizar Wolverine e Mística como os personagens mais relevantes da história, o mesmo não pode ser dito de suas participações cercadas de diálogos medíocres que não harmonizam com a inteligência de ambos. E por falar em inteligência, chega a ser inviável imaginar Raven tendo um embate interno a respeito de suas ações quando se torna óbvio para todos envolvidos que seu objetivo nunca poderá ser alcançado da maneira que pretende.

Com atuações acertadas, embora não inspiradas, o filme favorece momentos de reflexão, embora nunca seja ambicioso em delineá-los. Sobre matar humanos para se defender de represálias que os mutantes poderão sofrer nenhum contra-argumento soa razoável, especialmente quando estamos falando de algo que salvará não apenas os mutantes do futuro como toda a humanidade. Portanto, sem escapatória em seus embates filosóficos mal-formados, quase lembrando Prometheus de Ridley Scott (mas nem tanto), o que resta é mais uma sequência dos nossos já conhecidos heróis, que lutarão mais uma vez em uma nova aventura cujo teaser você poderá conferir ao final de todos os créditos.

# Desmontando o Aulete Digital

Caloni, 2014-05-27 [up] [copy]Este post não estará mais disponível devido ao mau uso de pessoas que se aproveitaram das minhas explicações didáticas a respeito do funcionamento da versão Desktop do dicionário e, agindo de má-fé, começaram a baixar a base de dados indiscriminadamente, fazendo com que o serviço que é disponibilizado gratuitamente aos usuários tivesse que ser desligado. É uma lástima que isso tenha ocorrido, e peço desculpas às pessoas que prejudiquei direta ou indiretamente.

É condenável esse tipo de "ataque" a um serviço que é disponibilizado gratuitamente. Meu artigo teve apenas fins didáticos e não tem por objetivo o uso ilegal de uma ferramenta tão útil aos seus usuários.

# Godzilla

Caloni, 2014-05-28 <cinema> <movies> [up] [copy]O filmes-desastre costumam colocar em seu "currículo" o envolvimento de seus personagens (para tornar pessoal), alguma perda familiar (para tornar doloroso) e um momento de honra (ou político) que unirá todos contra o "mal" que assola a humanidade. No mundo real, nenhum destes itens costuma ser muito frequente ou relevante porque ninguém, exceto religiosos, costuma personalizar os infortúnios de um terremoto, tsunami, epidemias ou até mesmo acidentes nucleares como um inimigo que deve ser combatido (ou como punição aos infiéis). Também sabermos que discursos otimistas fazem parte da rotina burocrática de chefes de estado e nunca atingem a população mais prejudicada. Dessa forma, qual o sentido do monstro nipo-clássico Godzilla ser encarado como um inimigo? Nenhum! E é exatamente isso que o segundo longa de Gareth Edwards evita fazer durante os 123 minutos dessa produção hollywoodiana que mantém suas origens e homenagens orientais bem localizadas.

Desde o começo ele encontra uma forma brilhante de focalizar nossa atenção ao drama humano que é este filme ao usar Bryan Cranston e Juliette Binoche como âncoras morais extremamente eficientes (por serem conhecidíssimos) ao mesmo tempo que ajusta nossos olhares em torno (mas não apenas) de seu filho Ford (Aaron Taylor-Johnson, de Kick-Ass) e, claro, sua família. Ou seja, sim, existe a família como um dos temas centrais. Porém, o objetivo de Edwards não é subverter todo o subgênero, mas usar os clichês a favor de contar uma história da melhor maneira, e não apenas como muletas padronizadas para "cumprir tabela" enquanto exibe efeitos devastadores.

E por falar em efeitos, os monstros são de uma bizarrice ótima, pois é profunda, ancestral e quase alienígena, ao mesmo tempo que refletem sua origem de quando atores vestiam fantasias risíveis e se mexiam atrás de prédios de maquete. Aliás, Andy Serkis, o Gollum da saga "Senhor dos Anéis" e o César de "Planeta dos Macados: a Origem", mais uma vez demonstra seu talento físico encarnando através de motion-capture seu personagem de 20 andares com a propriedade e o respeito que essa figura quase-mitológica merece. A trilha musical é enérgica (Alexandre Desplat, A Árvore da Vida) e remete com habilidade ao terror monossilábico das produções originais, mas quem rouba a cena mesmo são os efeitos sonoros, que conseguem harmonizar com precisão todo o terror sentido pelas pessoas quando avistam no horizonte um ser gigantesco se movendo em direção a elas.

No entanto, a despeito de atuações e pirotecnia, a maior virtude de Godzilla reside mesmo nas decisões conjuntas de direção, edição (Bob Ducsay, de Looper) e roteiro (Max Borenstein e Dave Callaham), sem o qual o filme seria mais um blockbuster esquecível. Esse tripé artístico e sua equipe conseguem recontar essa história amplificando-a através de escolhas pontuais que fazem toda a diferença. Quando, por exemplo, vemos na floresta à noite um camaleão se movendo com todo o cuidado sobre seus membros e há uma transição de foco para um soldado, igualmente preocupado por onde anda, não é por acaso: o ser humano é mais um coadjuvante de passagem do que um protagonista cheio de poder.

Em determinado momento uma fala de Ken Watanabe resume Godzilla para os mais desavisados fãs-de-explosão: "a arrogância do homem está em acreditar que nós controlamos a natureza, e não o contrário". Seu personagem é um cientista que passou 15 anos pesquisando e analisando um organismo que permanecia um mistério. Quando esse organismo gigantesco acordou não demorou cinco minutos para sair pelo mundo sem nem dizer a que veio. Tudo que o homem consegue entender à sua volta a partir daí parece uma fração de conhecimento. Somos ignorantes a respeito de diversas coisas, mas a natureza existe há bilhões de anos e continua nos surpreendendo. Godzilla, assim como os melhores filmes de zumbi, não é apenas sobre um monstro que derruba prédios. Talvez ele seja tão enigmático porque escancara justamente o monstro ignorante que existe dentro de cada um de nós.

# O Cheiro do Ralo

Caloni, 2014-05-31 <cinema> <movies> [up] [copy]O Cheiro do Ralo fala sobre trocas, ou melhor dizendo, sobre o valor das coisas. Coisas podem se resumir em objetos que possuíam ou não valor sentimental para as pessoas que a oferecem ao Sr. Lourenço (Selton Mello), para receber em troca o dinheiro que, pelo menos naquele momento, é mais valioso que o objeto em si.

A função do Sr. Lourenço é, obviamente, pagar o mínimo possível para obter o máximo de lucro. Essa rotina o fez virar um verdadeiro monstro materialista, pois seu poder (dinheiro) aliado à sua necessária habilidade em menosprezar os objetos ofertados e as pessoas que os ofertam. A bunda da garçonete no bar onde passa para almoçar é a coisa mais valiosa para ele. Nem o almoço é tão valioso, é acessório. Isso e coisas que representam bens intangíveis que ele nunca terá, como um olho, que para ele representa o pai.

Seu maior medo é que as pessoas confundam o cheiro que vem de um ralo defeituoso com seu próprio cheiro. Tendo virado um ser abjeto, não há dúvidas sobre o porquê de tanta preocupação. Seu Lourenço não é ninguém mais do que seu dinheiro e seu poder de barganha por objetos. Seu noivado foi supervalorizado, mas ele resolveu reprecificá-lo, confessando que não gosta da noiva. Confessando que não gosta de ninguém. Ele pode se dar ao luxo de ser sincero, mas nós não temos como saber se ele está na verdade o sendo, pois pode ser tudo um jogo de barganha.

Elevando o filme ao patamar filosófico a cada vez mais objetificar cada traço de sua existência em seu escritório amplo e empoeirado, a direção e roteiro de Heitor Dhalia deixa claro que Selton Mello representa tudo que há de ruim no materialismo, sendo que esse tudo nada mais é do que menosprezar o intangível. Mas será verdadeiro que os sentimentos não têm preço? A maior virtude do filme é nos fazer questionar o valor até das coisas mais abstratas, e pensar se, no fim das contas, não estamos a todo momento tentando barganhar um pedacinho de vida aqui e ali, para que no final, morramos no lucro.

[2014-04] [2014-06]