- Beleza Oculta

- Logan

- Science of Star Wars - Primeira Temporada, Episódio 1

- Top Gang 2! - A Missão

- Abstract: The Art of Design

- Jonas e o Circo sem Lona

- Era O Hotel Cambridge

- Tiempos Felices

- Mastery: The Keys to Success and Long-Term Fulfillment

- qt5.natvis

- Tony Robbins: I Am Not Your Guru

- Amores Inversos

- Fonte da Vida

- NativeFloripa 2017: Impressões

- O Ornitólogo

- Forma simples de baixar atualizações remotamente de um cliente para um servidor

- Angel-A

- Chuck Norris vs. Communism

- Deep Web

- O Duplo

- Os Belos Dias de Aranjuez

- Synchronicity

- O Mundo Fora do Lugar

- 12 Macacos

- Argentina

# Beleza Oculta

Caloni, 2017-03-01 <cinema> <movies> [up] [copy]Will Smith se especializou em histórias que o trazem como um heroi carismático que esconde isso por trás de uma máscara de dor e sofrimento. Filmes ótimos com ele como À Procura da Felicidade e Eu Sou A Lenda fazem isso com louvor. Filmes medíocres como Hancock (onde ele é não um heroi, mas um super-heroi) fazem isso no automático. E até filmes ruins como Sete Vidas e Esquadrão Suicida fazem isso de uma forma ou de outra, se entregando às lágrimas fáceis (se você estiver disposto a isso). Então não seria errado pensar que em Beleza Oculta estamos revisitando novamente esta persistente faceta da persona do ator, que está conseguindo realizar este trabalho cada vez mais próximo da perfeição.

Infelizmente é uma perfeição desperdiçada por um conto simétrico e redondinho que parece evitar a menor complicação em sua narrativa. Se trata de uma pessoa traumatizada pela morte da filha, antes uma pessoa de sucesso, hoje apenas sua sombra. Ele tem três bons amigos em sua empresa que buscam salvá-lo -- além de suas próprias vidas financeiras -- mesmo arriscando sua amizade e trazendo para sua realidade seus delírios juvenis de estar de birra com três elementos da vida que antes eram seus "companheiros": Morte, Tempo, Amor.

A "coincidência" é que para cada um desses elementos eles acham um ator que o interpreta em carne e osso, na mesma trupe de atores, coincidentemente quando seu sócio segue uma candidata de comercial talentosa. Coincidentemente também cada um deles se aproxima dos três amigos de Will Smith, e cada um deles possui problemas pessoais que precisam ser resolvidos. Melhor que isso, só a "coincidência" de Smith encontrar uma jovem bonita (Naomie Harris) em um grupo de apoio a pais que perderam seus filhos. Ela também perdeu uma filha, inclusive com a mesma idade.

Mas não sejamos injustos. Beleza Oculta nunca se veste como uma trama rebuscada que irá trazer reviravoltas inesperadas. Até porque tudo em um filme de Will Smith é esperado. E quando nos reservamos o direito de nos deixar sermos enganados, a surpresa geralmente é boba e não gera maiores sensações. Então, pra que se dar so trabalho?

O filme usa um elenco de luxo em papéis simplistas que fazem pensar o que Kate Winslet, Helen Mirren e Edward Norton estão fazendo aqui? Norton é um sócio com um misto entre "ele se importa" com "que cara sacana" (e faz isso muito bem com o que lhe é entregue). Winslet está usando todo seu charme dramático em uma personagem que não possui sequer dez minutos de tela. E Mirren, charmosa como sempre, faz bom uso de seus papéis. Mas aqui, assim como em R.E.D., está no automático.

Isso sem contar os coadjuvantes igualmente de luxo. Apesar de não gostar das caras e caretas de Keira Knightley, acho que concordamos que ela nem merecia estar em um filme desses (se bem que, lembrando de "Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo"... talvez merecesse). Michael Peña tenta em suas pontas fazer um vitorioso que luta com uma doença rara que dessa vez o está vencendo, mas o máximo que o roteiro lhe entrega são momentos de intimidade com a privada. Peña também se dá ao trabalho de tossir copiosamente (quando há tempo para isso).

Este é um roteiro encomendado de Allan Loeb (do ótimo Coincidências do Amor) que é entregue à direção de David Frankel (O Diabo Veste Prada, Marley & Eu), que realiza um trabalho burocrático, cheio de transições sem sentido (apesar de elegantes), que deixa a trilha sonora irritantemente clichê de Theodore Shapiro tomar conta do ambiente conforme avançamos para o final. Talvez este seja o único que tenta gritar para si mesmo, já que tanto fotografia e direção ficam apenas corretos e facilmente esquecíveis. Não há a menor pretensão de tentar explicar por que aqueles dominós são de diferentes cores.

Assim como não há a menor pretensão de explicar se há algo por trás da história exceto mais um pano de fundo para vermos Will Smith jogar toda sua simpatia e seus olhos vermelhos em mais um trabalho guiado pela emoção, e onde seus fãs possivelmente encontrarão consolo. Já os cinéfilos... esses provavelmente irão seguir o protagonista, enviando cartas mal-educadas para o Tempo. Esse tecido em decomposição que não regenera...

# Logan

Caloni, 2017-03-05 <cinema> <movies> [up] [copy]O diretor e roteirista James Mangold apresenta um fechamento de personagem que soa estranho aos fãs da Marvel mais coloridos e menos afoitos com a dura realidade da vida: pessoas morrem nesses filmes.

Logan é o filme que nunca foi filmado sobre os X-Men, talvez pela falta de oportunidade de transformar o bonito discurso em defesa dos gays para um discurso não-tão-bonito em defesa dos imigrantes. Hoje Trump é o presidente da nação mais poderosa do planeta e há na cabeça atônita dos liberais americanos tons alegóricos políticos pálidos o suficiente para tratar dessa questão. Além disso, este é um filme que se passa no universo onde existem mutantes (assim como existem imigrantes), mas onde ninguém mais quer saber deles (assim como os imigrantes).

Mas desculpe se passo adiante de todo o universo fílmico que antecede este trabalho. Ele existe, é referenciado, mas é pouco celebrado, e muitas vezes lamentado. Tudo o que os X-Men lutaram parece se esvaecer com a passagem do tempo, o acúmulo de catástrofes envolvendo mutantes e o envelhecimento dessa causa. Não nascem mais mutantes naturalmente, mas alguns poucos estão sendo produzidos em laboratórios, com patente e tudo. Entre eles, uma menina mexicana que fala espanhol e que pode ser o elo afetivo com uma criatura tão acostumada a se comunicar por golpes afiados e grunhidos como Wolverine. Na verdade, o filme vai além, e evita o caminho fácil para demonstrar, com muita propriedade e naturalidade, o desenvolvimento entre esses dois personagens com base em movimentos instintivos e geralmente com violência envolvida. James Mangold consegue evitar todos os clichês de filmes de super-herói pelo bem de uma narrativa quase crua, depressiva e "dark" o suficiente para nos deprimir incansavelmente por toda a história.

E a violência parece ser a única saída para a comunicação dessas pessoas, seja um mutante rastreador de mutantes (com um fim trágico e com uma mensagem absurda se você ainda estiver acompanhando minha conversa sobre preconceito com imigrantes que explodem coisas) ou até o final tão realista quanto depressivo de um Charles com uma doença cerebral degenerativa, e sua devida consequência: o impacto que isso gera nas mentes humanas mais fracas em torno dele. Mais uma vez os humanos possuem motivos de sobra para desconfiar dos poucos mutantes que restam, e mais uma vez os vilões ainda mantém o velho e eterno plano de fabricar seus próprios mutantes para si.

Mas voltemos a Charles. Seu personagem construído com tanta afinidade por Patrick Stewart é o Charles definitivo. Estamos em um futuro um tanto deprimente, mas Stewart continua a ser essa figura com um caráter inspirado, mesmo que atormentado pelos momentos onde machucou pessoas. Ele não é apenas o velho inconveniente que aceita ir jantar na casa de uma família de desconhecidos, mas o resultado de muitas horas de interação entre os X-Men, e mesmo assim Stewart sintetiza todo o conhecimento adquirido pelo seu personagem em um momento onde ele é um dos últimos sobreviventes de uma causa perdida há décadas.

E Hugh Jackman mais uma vez não faz feio. Ele é Wolverine até o fim, e mantém seu lado impetuoso e instintivo afiado, mas este é um filme onde ele deixou de sê-lo há muito tempo e tenta evitar as duras lembranças do que já foi. Hoje ele se limita a cuidar de um debilitado Charles, e não deixa de ser tocante e uma das melhores cenas do filme vê-lo levando o professor para descansar na cama (um momento que compete de igual para igual com um outro momento icônico, quando uma cruz é deitada para virar um X). Sua fraqueza, uma doença que o mata por dentro, provavelmente fruto de tanto tempo sendo a experiência genética que foi, é demonstrada de maneira um tanto repetitiva pela sua conveniente tosse, mas Jackman consegue a todo momento soar autêntico e real. É o contraponto que estávamos esperando depois de uma sequência ininterrupta de filmes que tratavam apenas do herói em situações fantásticas. Aqui ele é um ser humano em busca de um pouco de paz.

Por outro lado, a pequena Dafne Keen como Laura rouba a cena desde a primeira sequência de luta, em um filme que insiste em ser uma versão alternativa dos filmes de super-herói, podendo muito bem figurar como um filme solo sobre um cara que tem umas garras na sua mão. Não faria diferença para quem nunca ouviu falar de mutantes. E nesse sentido Laura Kinney já nasce como a X-Men de uma nova geração. Ela obtém o bastão entregue por Wolverine de maneira tão enfática que Logan se torna facilmente apenas a sombra do que foi um dia, mas de uma forma menos dolorosa ao sentir a energia da primeira mutante com energia vista no longa depois de uns bons 30 minutos de desespero.

Apesar de longo e arrastado, "Logan" é um estudo fascinante de um universo pós-apocalíptico dos X-Men que se finge de drama/ação "dark" gerando mortes além do necessário (mas evitando matar crianças na tela, é claro). É um filme depressivo, mas que deixa um pequeno rastro de esperança para as próximas gerações. Se há um reboot à frente, ele é devidamente merecido, pois foi indubitavelmente ancorado em um filme que termina uma era de heróis apresentando um filme sobre seres humanos vivendo o eterno drama da existência: como conviver com os outros e suas diferenças sem ser massacrado.

# Science of Star Wars - Primeira Temporada, Episódio 1

Caloni, 2017-03-05 <cinema> <series> [up] [copy]Este documentário dividido em três episódios, cada um com mais ou menos uma hora, é uma desculpa indesculpável para falar sobre Star Wars aliado às evoluções atuais da tecnologia. É um caça-níqueis declarado em seu formato, já que Star Wars nunca foi uma ficção científica, e se formos analisar os exemplos que vemos no filme sobre robôs (o primeiro episódio) em nada é possível fazer uma referência, exceto a montagem do próprio filme.

De certa forma é interessante ver as últimas inovações em robótica, mas não intercaladas com brincadeiras de C3-PO, o robô engraçadinho da série. As próprias falas de George Lucas no meio do episódio, soando profético e, como sempre, se colocando como a mente criativa por trás de tudo, é gratuito e sem sentido.

A direção de Pierre de Lespinois, tratando o roteiro de Peter Crabbe, está praticamente no automático. Ninguém precisa justificar uma série dessas: ela se vende sozinha. E não é pela qualidade, mas pela imensidão de fãs da saga.

# Top Gang 2! - A Missão

Caloni, 2017-03-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Top Gang 2! é mais uma comédia-paródia de trabalhos da época. E é um trabalho hilário. Primeiro porque ele reúne o maior número de gags por segundo. E segundo porque ele abraça o besteirol sem qualquer ressalva. Quando as flechas de nosso herói acabam, ele simplesmente olha para o chão e acha a galinha-flecha que ele precisava. Esse é o nível de insanidade do trabalho de Jim Abrahams.

Abrahams não apenas dirigiu e escreveu este Top Gang 2, como o original, toda a série "Corra Que A Polícia Vem Aí", "Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu" e o clássico (como se esses já não fossem) "Top Secret!". A coletânea de piadas que todos esses filmes nos fornecem, considerando que a maioria envelheceu bem, é inestimável.

Aqui tudo parece correr bem, e uma cena se liga a outra de maneira dinâmica. Todo o contexto da história da missão de resgate, com a femme fatale, o amor antigo e até a tentativa de quebrar o recorde de filme mais violento, tudo se encaixa perfeitamente nas decisões megalomaníacas do filme. A sequência em que o casal que irá dormir junto é mirada pelo chofer é hilária do começo ao fim. É uma piada que vai ganhando com seu crescimento, em vez de soar repetitiva. Ela funciona como gag e se transforma na maior piada sobre o tema do gênero.

Charlie Sheen é o garanhão mais falastrão do cinema na época, e consegue com facilidade reprisar seu papel em Top Gang. E Lloyd Bridges é com certeza o tiozinho mais sem-noção que o gênero de comédia já teve. Porém, é Valeria Golino que verdadeiramente rouba a cena, pois sua atuação é tão orgânica, e mulheres geralmente se saem tão mal em comédias pastelão, que ela praticamente serve de exemplo do que deve ser feito para que sua personagem consiga ser o interesse amoroso e ainda assim ser hilária do começo ao fim. Ela não se furta de brincar com sua própria persona de grande amor para tal, e se disfarça de homem com um bigode postiço impagável.

Top Gang 2 é um filme onde as gags se acumulam em um nível absurdo, e apenas no final há um certo descompasso entre elas e o que vemos na tela. De qualquer forma, o formato de usar o clichê para se aproveitar e espancá-lo com todas as piadas prontas boladas para cada cena é genial. Se você piscar muito, poderá assistir mais duas ou três vezes este filme. Ele terá algumas piadas que você perdeu na primeira vez.

# Abstract: The Art of Design

Caloni, 2017-03-08 <cinema> <series> [up] [copy]O mais decepcionante desta série documental da Netflix é que ela termina cedo demais. Estava pronto para acompanhar mais umas duas horas -- ou até o seriado inteiro -- a respeito de Christoph Niemann, o ilustrador de capas da revista The New Yorker. A criatividade e sagacidade aparentemente inocentes de Niemann encantam, mas é a capacidade do diretor Morgan Neville em desenhar o episódio que é o mais fascinante. Encontrando uma forma de unir a cidade de Nova York aos delírios criativos de Niemann, Neville embarca em uma viagem deliciosa a respeito do dia-a-dia de um criador e sua mente, algo que o documentário indicado ao Oscar esse ano, "Life, Animated", deveria aprender algumas lições.

Muitas obras de Niemann se encontram no Instagram, portanto você poderá vê-las com facilidade em seu navegador/app. No entanto, o que não está lá é a visão do criador por trás das lentes de Neville. A forma e o conteúdo andando de mãos juntas para apresentar a história e o conceito por trás de suas criações. Mais do que isso, a série também explora como pessoas desse ramo devem trabalhar. Niemann diz que das 9 às 18 é quando a coisa acontece. Todo dia? É claro que não. Em um ímpeto bem-educado e sincero, ele confessa que às vezes o importante é apenas ir trabalhar. Pode ser que nada aconteça (talvez a maioria das vezes). Porém, o importante, segundo ele, é se dar a chance de que algo incrível aconteça.

As junções da visão artística de NY aliadas aos quadros inspirados de Neville, que realizam um recorte entre o ilustrador e a cidade que ele homenageia em suas capas, encontram a verdadeira poesia quando Niemann confessa achar incrível a visão dos criadores de Snoopy em não mostrar os adultos; há uma supresa a ser descoberta nessa afirmação no terceiro ato do "média-metragem". Não estragarei a surpresa, porque ela foi espantosa para mim; deve ser para você.

E é sobre isso que o ilustrador alemão que residiu na Big Apple espera atingir em seus trabalhos: que as pessoas deixem de lado a visão comum da cidade e entendam através de seus recortes e experimentos -- há um momento que ele começa a desenhar com a tinta do seu café -- o que há para ser descoberto dentro dos elementos mais comuns que você irá encontrar no dia-a-dia. E não é esse o conceito não apenas de ilustrações com conteúdo, mas também de documentários como esse?

# Jonas e o Circo sem Lona

Caloni, 2017-03-08 <cinemaqui> <cinema> <movies> <miniviews> <fragments> [up] [copy]Seu desejo de ver o filme terminado é tão grande quanto o do pequeno Jonas e seu circo. Começa inocente, e logo vira uma discussão social complexa, justamente por não ter respostas fáceis. Gerações mantém uma paixão pela vida circense que não é acompanhada pela realidade. Um sinal de integridade da cineasta em continuar uma história não apenas apesar do revés, mas por causa dele.

# Era O Hotel Cambridge

Caloni, 2017-03-10 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Era o Hotel Cambridge é um documentário que tenta se estruturar como ficção. Sua heroína é uma personagem da vida real. A mescla entre real e o faz-de-conta funciona como catalisador das transformações sociais e um retrato dramático da vida de pessoas que são excluídas de um populismo político que durou uma década e encontrou seu merecido fim: escassez, caos e violência.

A história se passa em um dos inúmeros prédios abandonados do centro da cidade de São Paulo, Brasil. Quem transita frequentemente por estas ruas já se acostumou com o panorama político pintado em faixas vermelhas, com siglas das mais generalizantes, de movimentos de pessoas que invadiram esses prédios caindo aos pedaços com dezenas de famílias. Seus objetivos, além de ter um lugar para morar, é conscientizar a população de que não há, de fato, moradia para todos (diferente do que foi gritado aos quatro ventos pelo governo por uma década). O problema central vem na forma de uma decisão judicial de reintegração de posse, o que quer dizer que todas aquelas pessoas serão efetivamente despejadas do lugar.

Isso não impede que a vida continue, e acompanhemos o dia-a-dia dessas pessoas, algumas reais, outras atores, e há uma mescla entre os dois. A equipe de produção do filme adentra em um ambiente de conflito para contar uma história surgida de muita pesquisa, e a sensação constante é de estar em um documentário que usa a ficção para se sentir mais forte. Porém, é a capacidade da diretora Eliane Caffé o grande trunfo da empreitada, já que sua narrativa esconde com sucesso as muitas cenas que vemos que não têm qualquer ligação com uma possível trama. Vemos um casal se beijando, e um voluntário cuidando da elétrica e um refugiado internacional recém-repatriado pelo movimento. Pessoas recitam poesias vazias, o que nos faz voltar frequentemente da ficção e inspecionar nossa consciência: essas pessoas são reais demais para terem sido inventadas.

Além disso, há uma edição dinâmica, que conta os dias que faltam para o despejo usando números pintados nos prédios. A última cena, de ação, culmina na melhor sequência do longa em sintetizar os paradoxos políticos, onde policiais truculentos atacam uma população desenganada lutando pelos seus direitos, garantidos em Constituição, mas impossíveis de serem concretizados na vida real.

Aqui segue um pequeno parênteses sobre a lógica e a dinâmica desses movimentos. Ele está fortemente representado no filme por figuras conhecidas do cotidiano atual, como imigrantes fugidos de seu país de origem, geralmente por causa da guerra e perseguição, mas também contém elementos mais peculiares ainda do panorama urbano: os migrantes de estados mais pobres do Brasil, que vieram também em busca de uma vida melhor.

Porém, além disso, a despeito do não-mostrado no filme, ele está bem aparelhado politicamente. Esses movimentos organizam invasões em grandes mobilizações orquestradas por ônibus e marretas. Mas se trata de um documentário com algumas partes de fora, que não explica muito bem de onde vêm os recursos para isso. Se esse detalhe poderia mudar nossa opinião sobre esses grupos, nunca saberemos apenas pelo filme.

As atuações funcionam bem porque há um clima de cenas ensaiadas, mas com pessoas reais. Sabemos que há uma atriz de verdade no grupo, o que parece levantar a moral do resto. E eles estão inspirados na fala. A preparação de elenco rivaliza com Cidade de Deus, com falas ágeis, com uma cadência natural que quem mora na cidade constataria como legitimamente paulista.

Além disso, Era o Hotel Cambridge se constitui como um retrato legítimo das discussões sociais e políticas da atualidade. Sem muito jeito nem muita lógica, o apelo à emoção começa nas poesias recitadas por um refugiado do Oriente Médio e termina em um teatro de movimentos paralisados, exatamente a síntese de como militantes e ativistas se vêm: heróis imortalizados e/ou as vítimas/protegidos clássicos: os menos beneficiados pelo próprio Estado cuja existência por motivos sociais tanto defendem.

# Tiempos Felices

Caloni, 2017-03-10 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é o clichê versão argentina daquela comédia onde o namorado quer se separar mas não consegue dizer para a namorada. A partir daí você já deve conseguir concluir que verá aquela velha cena dele imaginando que está se separando e as possíveis reações da sua ex-amada.

Porém, fica pior. Há uma organização secreta com moldes corporativos da década de 50 que promete conseguir a "façanha" de terminar o namoro sem desagradar seu cliente com detalhes como falar a verdade. É através dessa trama que o diretor se esquece completamente de nos surpreender e se entrega a todas as cenas obrigatórias e previsíveis desse gênero surrado: câmeras e escutas escondidas, a estranha sala de espera da tal empresa, as coincidências que fazem o herói perceber o que está acontecendo.

Ele geralmente é o último a saber. E nós, espectadores, os primeiros. Isso geralmente não é um bom sinal para risadas, e não é mesmo, já que nem a atuação do protagonista consegue nos entregar qualquer tipo de detalhe inusitado. Aliás, o rapaz é extremamente antipático, e ela uma simpatia obrigada a soar como uma megera. Talvez as atuações estejam trocadas...

Ambientado charmosamente em uma época com pequenas tvs de tubo e um design de arte que evoca o antigo reciclado como um "vintage" saudosista no melhor estilo hipster de cabeceira, com artefatos antigos de tons coloridos escuros misturados pela casa do protagonista, e fora o preto comunzinho da máfia dos corações despedaçados, a impressão é ter pegado o bonde de Medianeras e com isso ter voltado no tempo. O detalhe é que sabemos que o filme se passa em um passado que só existe na cabeça de pessoas do século 21.

A dupla de amigos do nosso herói veio daqueles quadros humorísticos de tv. Eles nunca tratam bem os cliente de sua barbearia. As piadas seguem mais ou menos o ritmo televisivo, soando inofensivo, bobinho e nunca tentando nada muito além da velha comédia de esquetes.

Tempos Felizes é tudo que não gostaríamos de ver repetido em filme do sub-gênero. Do começo ao fim temos aquele gosto amargo de ver uma versão pastel das comédias românticas que deveria evocar o brega em cada um de nós. Com pouca força, evoca o brega apenas dos produtores.

# Mastery: The Keys to Success and Long-Term Fulfillment

Caloni, 2017-03-14 <books> <self> [up] [copy]O livro de George Leonard é um curto e didático passeio através dos mistérios que tornam o ser humano cada vez mais habituado ao seu "eudaimonia" aristotélico, ou seja, o estado de plenitude do ser que está ao alcance de todos que se derem a liberdade da melhora contínua em qualquer coisa que fizermos nesse mundo.

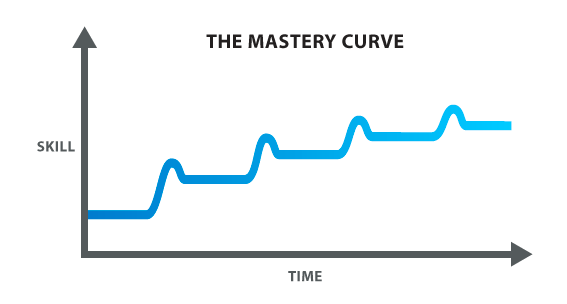

Ele parte do princípio que para melhorarmos em qualquer aspecto de nossa vida, seja uma habilidade em um esporte ou na cozinha ou até na faxina, é necessário amar a prática do dia-a-dia e se esforçar de vez em quando para atingir cada vez níveis mais altos, em uma gradação torta, mas constante, de auto-melhora progressiva e agradável. Seria a síntese da vida no próprio conceito aristotélico, onde a virtude do ser humano está em atingir a perfeição de cada uma de suas virtudes e tentar sempre manter-se em equilíbrio.

Como contra-exemplos ele cita três típicas personas que tentam burlar o caminho duro e legítimo da auto-melhora:

- 1. The Dabbler. Esse é o que queima no começo e logo depois desiste.

- 2. The Obsessive. Esse é o obstinado em sempre melhorar, mas que por isso mesmo entra em uma espiral de terror e auto-mutilação.

- 3. The Hacker. Esse é o que adora atalhos, mas nunca consegue manter-se firme pela falta da excelência na prática.

Leonard é incisivo contra a cultura americana que foca nos resultados em vez de no caminho para a perfeição. Ele também é crítico de nossa cultura imediatista do Ocidente, que desiste fácil quando algo é difícil, e que quer a todo custo o prêmio instantâneo do que o prazer de sentir estar melhorando a cada novo dia. Ele de certa forma flerta com o caminho das pedras que os russos parecem dominar tanto, onde para se aprender bem algo é necessário prática, prática e... prática.

Através de cinco dicas-chave, __instruction, practice, surrender, intentionality e the edge__, o autor nos explica a forma com que o dia-a-dia se traduz de maneira simples em como receber instrução válida para melhorar, a prática contínua, a capacidade de abrir mão do ego e obedecer às ordens do mestre de maneira honesta, a visão clara do objetivo para que não se perca no caminho, e, por fim, aquele boost temporário que irá te levar para o novo nível, sempre ligeiramente acima do anterior, e que após uma pequena queda irá lhe colocar em um novo patamar, onde através da constância irá te manter lá.

Até o próximo boost.

Depois há uma visão dos perigos mais comuns que nos levam para longe da prática do _mastering_, e como evitá-los ou tratá-los. É um guia simples, e como todo o livro, fácil de acompanhar e lembrar.

Por fim, seus últimos capítulos são mais voltados para a prática esportista e o uso do exercício físico contínuo para conseguir energia e se manter eternamente como um mestre: disposto a se entregar pela auto-melhora. Sempre um eterno aprendiz.

To love the plateau is to love the eternal now, to enjoy the inevitable spurts of progress and the fruits of accomplishment, then serenely to accept the new plateau that waits just beyond them.

Ultimately, the master and the master's path are one.

In terms of energy, it's better to make a wrong choice than none at all.

Ultimately, nothing in this life is "commonplace," nothing is "in between." The threads that join your every act, your every thought, are infinite. All paths of mastery eventually merge.

Are you willing to wear your white belt?

"Mastery" está disponível em formato físico na Amazon e outras livrarias, e no formato ebook em coleções particulares. Não sei se há tradução em português.

# qt5.natvis

Caloni, 2017-03-15 [up] [copy]A estratégia que utilizei em meu último artigo sobre Qt para expandir o tipo QString no depurador não existe mais no VS2017 RC. O arquivo autoexp.dat foi extirpado e em seu lugar foi deixado os já ativos arquivos natvis, que podem ser usados de forma global ou por usuário.

Existe um arquivo pronto circulando pela net chamado qt5.natvis. Alguns funcionam, outros não. As strings estão funcionando no meu depois que eu adaptei este arquivo com as dicas do help do qt.

Se você é admin de sua máquina, basta copiar este arquivo em %programfiles(x86)%, Microsoft Visual Studio, 2017, Enterprise, Common7, Packages, Debugger, Visualizers. Se for um usuário mané, em %USERPROFILE%, Documents, Visual Studio 2017, Visualizers.

# Tony Robbins: I Am Not Your Guru

Caloni, 2017-03-15 <cinema> <movies> [up] [copy]Tony pode não ser nada diferente do clichê daqueles vendedores de aulas de auto-ajuda, daqueles que apresentam uma nova forma de terapia que une um pouco da psicologia que funciona (e não a que transforma seu analista em seu parasita) e da religião oriental e seus mantras apaziguadores do espírito humano. No processo, veremos momentos de pura catarse emocional de humanos auto-centrados. E milhares de dólares jorrando para as contas de quem entrega o que as pessoas mais desejam nesse começo de século: estar conectada com outras pessoas e si mesmas.

Curiosamente a internet nos trouxe as redes sociais e com elas a sensação de vazio em amizades inócuas e de mentira. Acompanhar o que alguém come, seus exercícios de academia, suas caminhadas matinais e suas viagens paradisíacas, por algum motivo, distanciam ainda mais as pessoas que já estão isoladas.

Mas pior do que isso é superar traumas aparentemente insuperáveis, impossíveis sequer de imaginar que seres humanos são capazes de vivenciar e se manter íntegros. Tony é um desses humanos, que se tornaram fortes através das adversidades da vida. E nisso ele descobriu sua vocação: ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, em um movimento que por explosão combinatória poderia mudar o destino de milhões de pessoas condenadas à miséria afetiva por toda a vida.

O documentário exibe como é uma semana do curso de Tony sem entrar em muitos detalhes (claro) mas demonstrando momentos-chave de seus discursos e os momentos de catarse e revelação dos seus pupilos, que lembram muito membros de seitas ou igrejas evangélicas, embora a busca aqui não seja exatamente Deus, mas a capacidade interna de cada um de nós.

Há momentos apaixonantes e há um momento particularmente poderoso em um testemunho de uma infância horrível de uma garota do Brasil. A retórica de Tony se mantém inabalável durante todo tempo. Ele parece conseguir tirar as palavras de sua cartola como em um passe de mágica, mas vemos que ele próprio participa do processo mais como um instrumento de mudança do que o de fato guru que todos deveriam seguir.

E só isso já torna seu método muito mais interessante que todos os charlatões e manipuladores que há pelo mundo. Se estamos procurando pela mudança real, Tony consegue ensinar que ela sempre estará dentro de nós.

# Amores Inversos

Caloni, 2017-03-21 <cinema> <movies> [up] [copy]Hoje Kristen Wiig é a queridinha das comédias femininas. Em 2013 ela ainda estava galgando sua trajetória da TV para o Cinema, onde atingiria seu clímax na combinação explosiva de roteiro, direção e atuação em Missão Madrinha de Casamento. Nesse drama intimista independente dirigido por Liza Johnson e roteirizado com toques de exagero por Mark Poirier e Alice Munro, ela e Guy Pearce vivem personagens caricatos e só são salvos graças às atuações convincentes de ambos (Kristen mais).

A história é sobre Johnson Parry (Wiig), uma mulher tímida que cuidava de uma senhora desde jovem e que agora se vê sem ninguém para cuidar. Ela é contratada por Nick Nolte, que tenta controlar as pessoas que ama através de suas posses, para tomar conta de sua filha adolescente. Ela e a amiga pregam uma peça em Johnson e logo a garota se vê apaixonada pelo pai da moça, o alcóolatra drogado Ken (Guy Pearce) que tem planos de reabrir um hotel caindo aos pedaços e assim ficar melhor aos olhos do sogro, que insiste em odiá-lo por ter sido parte principal em um acidente que matou sua filha.

Apesar de todos esses clichês de novela e as situações mais ou menos embaraçosas da dupla de roteiristas (como arrumar um interesse amoroso para Nick Nolte porque sim), a diretora Liza Johnson estabelece uma lógica visual que encara seus personagens como pessoas reais. E essas pessoas estão paradas no tempo, e ali ficarão. São vítimas de seus próprios pensamentos mesquinhos e diminuidores. É impossível olhar para o personagem de Guy Pearce e achar que de lá surgirá algo que presta. O tom que o filme traz não é de ódio por aquelas pessoas, mas tédio; um tédio que se constrói mais pelo roteiro do que pelos atores, que estão uniformemente competentes.

E é essa situação que permite que Kristen Wiig mais uma vez brilhe com sua competência ímpar em estabelecer seus personagens, de uma maneira quase mecânica, mas eficiente. Como Dustin Hoffmann. Ela vira seus olhos, usa seu ritmo facial para estabelecer conexões. Dá um sorriso extremamente significativo ao ler uma carta que acredita ser de seu amado e futuro marido. E ela está sempre em movimento. Do começo ao fim. Até nos créditos finais, ela está arrumando e limpando. Ela é a única alma no filme que parece ter uma mensagem positiva sobre a humanidade.

Mas, mesmo assim, é difícil de entender qual a moral da história desses roteiristas. O que eles querem exatamente dizer com essa heroína? Se formos analisar friamente, ela também é fruto do destino. Sua função no universo é fazer as coisas funcionarem. Em uma história facilmente manipulativa, ainda assim acreditamos em algo espontâneo nos desejos e decisões de Johnson.

# Fonte da Vida

Caloni, 2017-03-21 <cinema> <movies> [up] [copy]Darren Aronofsky em Noé nos apresenta uma visão gnóstica da Bíblia e das crenças antigas, mas esse é apenas um pedaço da ambição desproporcional vista em Fonte da Vida, um filme que tenta sem sucesso (felizmente) unir ciência e misticismo em uma busca por conhecimento que ultrapassa limites da realidade, seja através da ficção de um romance espanhol ou pela abstração de nossa própria vida na Terra através de um sábio solitário tentando descobrir a combinação que nos trará vida eterna.

E a busca por esse elixir mágico já encontrou muitos heróis de nossa história. A forma com que Fonte da Vida nos apresenta esse dilema ultrapassa a questão narrativa, mas ao mesmo tempo une três histórias diferentes através de seu tema, e de maneira muito semelhante com A Viagem (Cloud Atlas, Irmãos Wachoswki) há uma prioridade maior em esmiuçar as diferentes formas de ambicionar pela vida eterna, ou pela paralisação do processo de morte, do que de fato se preocupar com seus personagens.

Porém, este é mais um filme do diretor com uma pessoa obstinada e obcecada que dá tudo de si para alcançar seu objetivo. Aliás, os personagens: Tomas, Tommy, Tom. Os personagens de Hugh Jackman estão em busca não apenas da vida, mas do amor, e nessa relação dúbia entre o que é viver. Note como todos os simples elementos manifestados como símbolos no filme -- a tinta, o papel, a árvore, a estrela e o ser humano e um país morrendo -- vão constantemente aparecendo em pares que se unem para contar as três histórias de maneira intercalada, mas nunca deixando cair a peteca do tema. É o tema que está em jogo, e para isso o igualmente obstinado diretor (e roteirista) persiste em alcançar a melhor forma de mostrá-lo.

# NativeFloripa 2017: Impressões

Caloni, 2017-03-21 [up] [copy]A despeito de poucas pessoas envolvidas na organização, o primeiro evento no estilo Encontro CCPPBrasil (sem ser um encontro CCPPBrasil) foi um grande sucesso. Houve um nível de palestras razoável com um público idem. Houve também uma maior participação das pessoas, com perguntas e às vezes quase um debate. Houve café no coffee break, mas mais importante: houve chope artesanal no Happy Hour. E por causa disso não há comparativos com encontros C++ de Sampa e Rio =).

Palestrei duas vezes, sobre engenharia reversa e moedas digitais, nos dois dias do evento (18, 19 de março de 2017, sábado e domingo). Não consegui assistir todas as palestras porque seria fisicamente impossível, já que houve no sábado uma divisão em duas salas. Uma lástima, porque muitas vezes gostaria de ver ambas as palestras que estavam disputando o tempo. No domingo fomos de single-threaded, e infelizmente o nível de informação foi o que ficou mais aquém, com os palestrantes não tendo um domínio muito bom de conteúdos, como interop entre Go e C (que achei horrível), ou houve palestras muito básicas e verborrágicas à toa, como a construção de um exemplo bobo em OpenCV que une key-points (em um código-fonte de gosto discutível).

Felizmente, com pouco público, houve a possibilidade de interagir com muitas pessoas diferentes com interesses diferentes. Houve um networking razoável, mas a impressão que ficou foi que os temas foram tão esparsos que não houve muito engajamento de uma possível plateia que ficou de fora e que resolveu não viajar para Floripa para ver apenas uma ou duas palestras.

De qualquer forma, houve gente de fora (eu incluso). Muita gente de SP e do Sul, pelo que pude constatar (muita gente == mais que meia-dúzia). Também houve bastante palestras de uma empresa só (esqueci o nome, mas isso não importa, pois não divulgaria aqui). O preço do ingresso foi muito válido para os pagantes, IMHO, porque além do coffee-break havia máquinas de chope no recinto e um ambiente extremamente agradável no melhor estilo empresa de startup ou incubadora, com design modernão. Ah, e o chope do Happy de sábado foi na faixa. Houvi falar que há eventos muitos mais caros com restrição de salas feitos em universidades onde serve-se biscoito seco e no almoço um lanche sub-way surrado. Em comparação, NativeFloripa foi algo muito, muito superior.

# O Ornitólogo

Caloni, 2017-03-22 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Cada diretor tem seu Holy Motors (Leos Carax, 2012) que merece. No caso do diretor português João Pedro Rodrigues, O Ornitólogo é uma história com uma estrutura igualmente coesa mas um final hermético e inacessível, tal qual não a arte cinematográfica, mas a mente religiosa.

A história gira em torno de Fernando (Paul Hamy), um estudioso de aves focado nas regiões em que elas vivem, seus hábitos e modo de vida. Isolado dos humanos, incluindo seu suposto namorado, e navegando pelos rios em seu caiaque, ele passa o dia com seu binóculo observando pássaros dos mais diversos em meio a uma natureza que o olha de volta. Ao sofrer um acidente é resgatado por um casal de chinesas perdidas, física e psicologicamente. A tortura mental começa a partir desse ponto, e através dele somos levados a níveis cada vez maiores de loucura e simbolismo.

Roteirizado pelo próprio Pedro Rodrigues, a história carrega simbolismos e um mistério que teoricamente irão ser solucionados mais à frente. No entanto, o "trunfo" do filme é nunca revelá-los, preferindo jogar cada vez mais eventos misteriosos e símbolos. Embora esses eventos possam ser explicados racionalmente, o filme sempre nos puxa a olhar para ele de forma mais metafórica. Os personagens muitas vezes se tornam no melhor dos casos artificiais, e no pior elementos funcionais da história. A noção da realidade vai de diálogos vagos demais a um celular que é arremessado em direção a um pombo.

Todas as noções que o filme traz se interligam ao seu conceito religioso. Fala-se do Caminho de Santiago, de uma pomba e de um batismo cristão nada convencional. Através de lindas paisagens da natureza, vistas tanto pelo olhar curioso de um ser humano quanto pela noção holística de aves que o sobrevoam, o tom de mistério é adequado quando entendemos que ele é necessário, assim como é o sacrifício de um pouco de lógica em troca de uma visão mais aprofundada da realidade. Fernando é ateu, e o caminho de "revelação" do filme vai se tornando óbvio.

Sem trilha sonora alguma exceto o que ouvimos dos animais em torno dos personagens, e sem tratamento fotográfico além do uso estético de uma floresta, planícies, montanhas e rios idealizados, a imersão do espectador é naturalista. Acompanhamos a saga de Fernando vista pelos seus próprios olhos e das aves que observa, com raríssimas exceções. No entanto, estamos um passo à frente de sua experiência, pois entendemos todos os idiomas usados no longa, enquanto ele se limita ao que é falado (e escrito) em português e inglês.

Para os mais céticos, essa experiência em direção ao místico pode necessitar de mais explicações. Fiquei particularmente irritado com o fato de Fernando sempre voltar ao seu celular para tentar rede e conseguir fazer uma chamada telefônica, quando ao mesmo tempo ele lê as mensagens de seu amante sem sequer pensar em mandar uma mensagem de resgate. Não fica claro a transformação interna que o protagonista está passando, pois ela é gradual e praticamente imperceptível, exceto por um ou outro evento estranho.

De qualquer forma, O Ornitólogo oferece uma aventura hermética, mas nunca enfadonha. Há acontecimentos misteriosos e de certa forma perturbadores o suficiente para entreter, sem que com isso nos revele de uma vez por todas o que tudo isso quer dizer. A busca por uma narrativa em um filme que começa sem é essa floresta que nosso herói se enfiou, cheio de símbolos indecifráveis, que de alguma forma o transformaram. Como qualquer religião do planeta, ecológica ou não.

# Forma simples de baixar atualizações remotamente de um cliente para um servidor

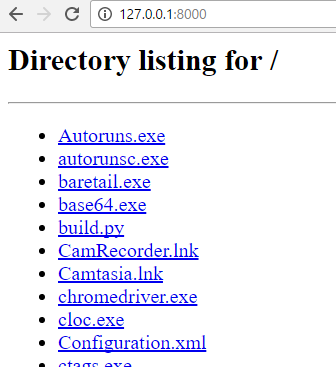

Caloni, 2017-03-23 [up] [copy]A forma mais simples e independente de código para efetuar essa tarefa para Windows é no servidor subir um file server em qualquer porta disponível, e a forma de file server mais simples que existe é o embutido em qualquer instalação Python:

python -m SimpleHTTPServer

Para que não seja necessário instalar o Python no servidor é possível transformar essa chamada em um executável e suas dependências standalone:

import SimpleHTTPServer

import SocketServer

PORT = 8000

Handler = SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler

httpd = SocketServer.TCPServer(("", PORT), Handler)

print "serving at port", PORT

httpd.serve_forever()

Esse script pode ser compilado pela ferramenta py2exe, instalável pelo próprio Python. É necessário criar um arquivo setup.py na mesma pasta do script e através desse script gerar uma pasta dist com o script "compilado" e pronto para ser executado.

from distutils.core import setup import py2exe setup(console=['fileserver.py'])

Pelo prompt de comando executar o seguinte comando que irá gerar a pasta dist:

python setup.py py2exe

Uma vez gerada a pasta, renomear para fileserver e copiar no servidor em qualquer lugar (ex: pasta-raiz). Executar de qualquer pasta que se deseja tornar acessível via browser ou qualquer cliente http:

cd c:\tools c:\fileserver\fileserver.exe

Para testar basta acessar o endereço via browser:

Lado cliente

Do lado cliente há ferramentas GNU como curl e wget para conseguir baixar rapidamente qualquer arquivo via HTTP. Para máquinas com Power Shell disponível há um comando que pode ser usado:

powershell wget http://127.0.0.1:8000/Procmon.exe -OutFile Procmon.exe

Porém, caso não seja possível usar o Power Shell o pacote básico do wget do GnuWin32, de 2MB, já consegue realizar o download.

c:\Temp\bitforge\wget>dir Volume in drive C is SYSTEM Volume Serial Number is 5C08-36EE Directory of c:\Temp\bitforge\wget 23/03/2017 13:25 <DIR> . 23/03/2017 13:25 <DIR> .. 03/09/2008 17:49 1.177.600 libeay32.dll 14/03/2008 19:21 1.008.128 libiconv2.dll 06/05/2005 16:52 103.424 libintl3.dll 03/09/2008 17:49 232.960 libssl32.dll 31/12/2008 11:03 449.024 wget.exe c:\Temp\bitforge\wget>wget http://127.0.0.1:8000/Procmon.exe SYSTEM_WGETRC = c:/progra~1/wget/etc/wgetrc syswgetrc = c:/progra~1/wget/etc/wgetrc --2017-03-23 13:44:13-- http://127.0.0.1:8000/Procmon.exe Connecting to 127.0.0.1:8000... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 2046608 (2,0M) [application/x-msdownload] Saving to: `Procmon.exe' 100%[===================================================================================================================================>] 2.046.608 --.-K/s in 0,006s 2017-03-23 13:44:13 (348 MB/s) - `Procmon.exe' saved [2046608/2046608] c:\Temp\bitforge\wget>

E assim com poucas linhas de código já é possível iniciar um client/servidor via http que fornece arquivos de atualização. A própria versão do pacote e detalhes podem estar disponíveis na mesma pasta.

# Angel-A

Caloni, 2017-03-26 <cinema> <movies> [up] [copy]O diretor e roteirista Luc Besson nos entrega um filme noir dos anos 2000 em p&b, que se passa em Paris em um ritmo bem-humorado, um tanto sarcástico e que mais uma vez estuda personagens à margem da sociedade e esquisitões em geral. Usa o weirdo Jameil Debbouze (Amélie Poulain) e a gata Rie Rasmussen (Femme Fatale). Também usa trilha sonora de jazz e um roteiro todo redondinho, higienizado com respeito ao sexo e apropriado para uma esquecível degustação.

No entanto, os personagens de Debbouze e Rasmussen entretém com o que têm para oferecer: diálogos engraçadinhos, performances exageradas. Besson também como diretor entrega através de seu diretor de fotografia, Thierry Arbogast (O Profissional, Lucy), um trabalho esteticamente lindo e triste. Vemos essas pessoas andando por uma Paris chapada, que é bonita, mas não tem muito a oferecê-los. Ainda assim, Besson faz um belo trabalho de enquadramentos, criando verdadeiros momentos icônicos em seu filme que poderiam ser emoldurados.

Debbouze é um trambiqueiro que se mete em dívidas com figurões da máfia local e agora precisa desesperadamente de dinheiro ou irá morrer. Quer dizer, teoricamente, já que o filme nunca dá muito sinais de ficar realmente violento. Essa é apenas a deixa para que ele pense em se matar pulando de uma das inúmeras pontes de Paris e acabe encontrando Angela (Rasmussen), uma garota alta de passarela que passa a ajudá-lo a conseguir se livrar de suas dívidas, mas, mais importante, de si mesmo.

A análise de personagens seria a parte mais interessante, se o filme não quisesse chamar tanta atenção para seu estilo e tentar pausar de vez em quando. Do jeito que está, são movimentos frenéticos que tentam tornar a experiência o mais palatável e divertida para o público, sacrificando no processo a profundidade do suposto tema.

# Chuck Norris vs. Communism

Caloni, 2017-03-26 <cinema> <movies> [up] [copy]Não é nenhum segredo que para existir o comunismo em um mundo capitalista todas as barreiras precisam ser fechadas. Isso evita que a população faminta por recursos e ideias seja seduzida pelo caminho da liberdade e mantém o ditador da vez em posição mais confortável para espalhar suas mentiras. No caso da Romênia, no entanto, havia uma falha que foi se alastrando pelas duas décadas de regime totalitarista. Uma falha que apenas uma figura equivalente ao americano Chuck Norris em sua versão romena poderia explorar: o Cinema norte-americano.

E, para tristeza desse povo, o cinema estadunidense estava em uma grande fase de filmes de ação, romances e dramas que povoavam a mente e o imaginário coletivo em décadas de um mundo em constante e acelerada mudança. A mudança, no entanto, não era sentida nas ruas da Romênia, tão congelada quanto qualquer nação soviética daquela época, com seus carros caindo aos pedaços, prédios que lembravam o romance 1984 e artefatos da Guerra Fria como espionagem, sabotagem e delações premiadas entre a população.

E é a aposta nesse clima conspiracionista que o diretor/roteirista Ilinca Calugareanu acerta em cheio na abordagem do seu documentário. Entrevistando pessoas da época das mais diversas idades, que assistiam às fitas VHS clandestinas dos filmes hollywoodianos, Calugareanu vai remontando aquela realidade em um filme paralelo com todos os elementos de filmes que abordavam o socialismo ultra-totalitário na época. Elevadores antigos, nevoeiros cobrindo casas isoladas no meio da floresta. Oficiais subornados e subornando e um empresário no ramo do tráfico e dublagem de fitas de filmes importados.

Tudo isso faz lembrar que hoje a Romênia livre é fonte de uma cinematografia irresistível. Inovadora em vários aspectos do Cinema contemporâneo, nem parece que o país se manteve fechado suas salas de projeção por tanto tempo. E, de fato, ao assistir Chuck Norris vs. Communism, vemos que ela de fato não se fechou. A liberdade capitalista sempre encontra uma forma de se fazer valer, ainda que às custas de pessoas passando fome, elas pelo menos tinham a esperança de um dia o pesadelo acabar e elas se tornaram um país do rico Ocidente.

Uma das figuras centrais dessa revolução interna foi a dubladora Irina Margareta Nistor, a voz mais conhecida do país para os que assistiam os filmes pirateados. Irina dublava todas as vozes por cima das originais. E era o que tinha na época. E, mesmo assim, era o suficiente para as crianças acreditarem que Chuck Norris realmente estava fugindo em seu camburão enterrado no solo, e que Rocky acordava todo dia às 5 da manhã, comia seu ovo e saía para treinar nas ruas da Filadélfia.

Mais do que liberdade de expressão, o que essas pessoas ganhavam com o tráfico de fitas e vídeo-cassetes era a possibilidade de sonhar. E o sonho dessas pessoas crescendo por anos, de acordo com o longa, foi o responsável pela abertura política do país. Claro que Calugareanu puxa sardinha para seu tema, e é muito difícil levar ao pé da letra todos os depoimentos e todo o aparente impacto que os filmes tiveram na vida dessas pessoas. Mas assim como também é impossível confiar em números oficiais do governo, um pouco de verdade, ainda que pouco, sempre irá escapar da maquiagem que cobre qualquer realidade macabra.

# Deep Web

Caloni, 2017-03-26 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um documentário que irá te dar uma visão diametralmente oposta do que você já ouviu falar sobre a deep web na mídia. Para começo de conversa, o filme não fala sobre assassinos e pedófilos, e quando fala sobre crimes cibernéticos, estranhamente eles são cometidos sem vítimas. A venda de drogas em um site chamado Silk Road se apresenta um mercado onde vendedores e compradores conseguem, sem o uso da violência e evitando riscos físicos, trocar drogas de todos os tipos.

O longa coloca como exemplo drogas recreativas, como cocaína e heroína, se esquecendo do imenso potencial de salvar vidas ao comercializar para os EUA as drogas patenteadas e monopolizadas pela indústria farmacêutica de lá a preços abusivos. No entanto, como contraparte, oferece a gratificante visão das vidas anônimas salvas, que não serão vítimas da força policial na guerra contras as drogas.

O diretor e roteirista Alex Winter está desenrolando os fatos como uma série de eventos a respeito do severo julgamento de um dos criadores/mantenedores do site, Ross Ulbricht, capturado em uma operação ligeiramente ilegal do FBI, o que se for levado a cabo pode abrir precedentes para o abuso de poder digital do governo contra seus cidadãos. O processo jurídico, principalmente pelo aspecto técnico, lembra muito a truculência e as técnicas estatais vistas na excelente série documental Making a Murderer, embora não com o rigor invejável dos documentaristas daquele trabalho.

Aqui a sensação é que não houve um empenho muito grande em explicar as bases filosóficas do autor de Silk Road, um libertário convicto, pois pelos seus comentários online entendemos ter criado o serviço não apenas como um empreendimento capitalista, mas como uma declaração política. O libertarianismo está se espalhando de vento em popa pela internet conforme sua coerência é desafiada por qualquer discussão política em que ele apareça, mas para o público comum, esse ainda pode ser um tema bem espinhoso, e apenas relacionar o criador de um chamado traficante (pelo governo) com figura como o economista mais brilhante do século passado, Ludwig von Mises, pode tornar os conceitos mais confusos do que esclarecedores.

Por outro lado, o jogo de cena do filme é abalado pela verdadeira cortina de fumaça que se instaura nos detalhes do processo, justificando as explicações em torno do uso democrático de uma criptografia que torne a privacidade das pessoas algo realmente sério e independente de autorização governamental. Porém, assim como é citado pelo narrador, a principal dificuldade de revolucionários matemáticos contemporâneos em garantir liberdade e privacidade não é criar a tecnologia, mas torná-la viável para o usuário final. E isso nem o documentário consegue cumprir. Eu sou um crítico de cinema, mas também um profissional da área; entendo perfeitamente os processos que essas mentes brilhantes estão conduzindo. Mas, infelizmente, Tor, bitcoin e criptografia assimétrica são temas obscuros para o grande público, e o seu uso transparente depende cada vez mais de grandes corporações como Google e Apple.

De qualquer forma, este documentário é o grande aviso de vanguarda do que está a vir no mundo. Mesmo sendo conduzido por métodos burocráticos, se trata de um trabalho de referência, que pode vir a ser útil se você quiser se aprofundar mais nos temas que unem direitos civis, internet, privacidade e liberdade individual.

# O Duplo

Caloni, 2017-03-26 <cinema> <movies> [up] [copy]O Duplo é uma viagem moderna, animalesca, exagerada, utópica e livre de interpretações do livro homônimo de Fyodor Dostoevsky. Apresentando uma estética rica e impecável, o diretor Richard Ayoade adaptou o conteúdo do romance do autor russo com a ajuda de Avi Korine e entregaram um resultado além das expectativas que alguém poderia pensar de um filme protagonizado por Jesse Eisenberg como um herói tragicômico. Se trata de uma premissa simples: e se seu pior inimigo fosse você mesmo, mas em uma versão que todos reconheçam como um ser humano completo -- ainda que imoral -- e que você seja um mero espectador do sucesso que você poderia ser se pudesse, paradoxalmente, colocar seu próprio eu de lado, deixando de atrapalhar sua existência.

O impressionante é que Eisenberg consegue fazer tanto Simon James quanto seu sócia, James Simon, de uma maneira inquietante. Se como Simon chega a dar desespero a introspecção e o senso de invisibilidade do rapaz, assim como James se torna sua sombra que toma conta. E a sua sombra, como vemos no filme, é uma representação fidedigna de seu personagem, pois ela passeia pelos muitos cantos claustrofóbicos dos cenários fotografados por Erik Wilson, cheios de sombra e drenados de cor.

Em um ambiente que poderia lembrar 1984 (o filme), Brazil (o filme) ou qualquer desses futuros distópicos onde a esperança foi aniquilada por corporações sem alma, o suicídio é algo comum. As pessoas deixam de existir e cometem suicídio ou comentem suicídio para deixar de existir nesse mundo? Para Simon, o único motivo dele viver é sua vizinha do prédio à frente, a doce, jovem, bela e loira Hannah, interpretada por Mia Wasikowska como uma mulher vulgar ou trivial, e não como a deusa imaginada por Simon.

O ambiente também sofre várias influências do anime japonês, seja pela trilha sonora estilizada de Andrew Hewitt, que investe em canções em japonês, ou pelo exagero dos enquadramentos de Richard Ayoade, que usa um solitário vagão para mover seus personagens de e para o trabalho.

E que trabalho. Não sabemos o que é feito (como de costume em futuros distópicos), mas sabemos que as pessoas ficam com os cabelos brancos por lá. Se trata de um destino triste e solitário para Simon, cuja única felicidade é burlar um regulamento e imprimir apenas uma cópia na impressora para ir para o andar onde trabalha Hannah e pedir mais uma cópia. A assistente de Hannah lembra a megera de Expresso do Amanhã, assim como alguma outra megera de 1984.

No entanto, talvez o trabalho mais sofisticado do filme seja seu roteiro. Bem estruturado em todas suas partes, não deixando detalhes existirem a esmo (incluindo seu desfecho genial), a adaptação de Ayoade/Korine não deixa margem a dúvidas sobre o que está acontecendo, mas apenas o porquê. Mas ele também não torna as coisas fáceis para o espectador médio, que precisa entrar a fundo no tema para entender o que está acontecendo e não se importar tanto em um porquê bobo que irá estragar a festa. O importante na história não é como é possível existir um sócia e as pessoas não perceberem (até porque, em uma cena do hospital, vemos que isso é possível de acontecer com qualquer pessoa). Essa não é a pegada semi-realista de O Homem Duplicado, mas a viagem filosófica por trás do que tudo isso significa para o homem comum.

E é uma viagem sensorial, também. Exagerada quase além da conta. No entanto, não é necessário que seja assim, para entendermos que este é um assunto sério, seríssimo, mais do que uma simples brincadeira? O humor se encontra a todo momento nesse drama, mas vai se tornando cada vez mais "dark" a cada passo. Como é possível achar engraçado um destino tão desesperador?

# Os Belos Dias de Aranjuez

Caloni, 2017-03-26 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Aviso aos navegantes: se você entrou em A Árvore da Vida apenas para reclamar sobre a chatice do filme para logo em seguida sair da sala nem gaste seu dinheiro com Os Belos Dias de Aranjuez. Assim como o(s) trabalho(s) de Terrence Malick, este filme de Win Wenders não busca satisfazer os princípios básicos de narrativa que estamos acostumados a acompanhar, com começo, meio e fim. Ele sequer consegue estabelecer diálogos minimamente interessantes. Seu ponto alto é sua música inicial, exaltando o dia perfeito que virá. A partir daí, caminhamos em um degradê que converte a felicidade inicial para a música final, que afirma duas coisas que resumem muito bem este dramático, embora não trágico, longa: a Terra está pegando fogo. E eu te amo.

A história gira em torno de um solitário escritor que sofre uma crise existencial e romântica, enxergando através dos seus únicos dois personagens dor e desconexão, mesmo que estejam em frente a um calmo, acolhedor e encantador jardim, cheio de verde e uma arrebatadora paz. Ela fala de suas experiências sexuais e suas sensações usando uma veia poética, para não dizer caótica. Ele a faz perguntas seguindo uma regra previamente estipulada entre eles, e pontualmente faz observações sobre frivolidades, além de ter para si o passeio à região de Aranjuez como particularmente marcante.

A aparente paz dessa conversa matinal que se estende pelo dia é o perfeito contraponto da história que o diretor Win Wenders pretende contar. Iniciando com uma sequência de tomadas plácidas em torno de paisagens filmadas em 3D, e aos poucos adentrando em seu palco, o filme nos apresenta pela primeira vez a sensação de estar entrando em um mundo à parte através dessa janela que é a tela de cinema. Nenhuma dessas cenas usa a mudança de foco, pois tudo está em foco, o que torna a experiência tão real quanto em seu trabalho anterior, Pina, onde encarava o palco da professora de dança como realmente é: o todo.

Porém, ao encarar seus personagens principais -- ou os personagens de seu personagem principal -- imediatamente eles são o foco, em tomadas que insistem em estar em movimento de câmera, ainda que nada aconteça. Quando há um movimento entre os personagens, a câmera para. Parece que o processo de criação do escritor está tão atribulada quanto o processo do próprio Wenders. Há algo terrivelmente importante a ser dito, essa é a sensação. Porém, no seu lugar, surge apenas frases caóticas, que não conseguem definir nem a experiência narrada, nem os personagens que os dizem.

O casal é interpretado por dois atores (Reda Kateb e Sophie Semin) que constroem, como o próprio filme sugere, apenas silhuetas do que serão no futuro. Por enquanto, são incógnitas repetindo os diálogos em modo rascunho pelo seu criador.

E o próprio filme se assemelha a um rascunho de si mesmo. Este porre monumental com certeza irá fazer você devanear em questões de sua própria vida, questões do dia-a-dia. Nada muito chique, como por exemplo a existência da Terra. Isso ocorre exatamente porque as frases ditas pela mulher são imponentemente banais. Não se consegue extrair sentido de nada que ela diz, e o único ponto de parada são as perguntas inúteis do seu interlocutor, em um quase monólogo maçante que esmiúça a capacidade do espectador em tentar prestar atenção e não dormir.

O filme nada sutilmente usa movimentos diegéticos -- sons e características geralmente externas à história que existem dentro do próprio filme -- para estabelecer que este é um trabalho de metalinguagem. Principalmente o som, cuja trilha sonora vem de um jukebox da casa do escritor, mas também com um jogo de cena que usa uma pequena mesa e cadeiras em cima da mesa do escritor e alimenta o mistério do filme de uma maneira óbvia. Wenders, que além de dirigir também roteiriza o filme, não quer deixar nada incompleto; ele apenas não se interessa em entregar tudo de bandeja para o espectador mais preguiçoso. Há um tablet do lado da máquina de escrever. Há um de quadro do lado do jukebox que rabisca a mesma região onde se passa a história. Há espectadores usando óculos 3D aguardando entender a realidade do filme através deles. Um o filme é um ledo engano a respeito da forma e conteúdo da arte e da vida, ou é um mero trote, uma brincadeira inocente de Wenders, mais uma vez intrigado com a tecnologia 3D.

E se você chegou até aqui, talvez já saiba que Os Belos Dias de Aranjuez ou não é um filme para você ou é exatamente o filme que você precisa. Ele lida com esse pequeno aspecto da tecnologia que nos une: ela nos torna solitários, inertes. Só pelo fato de um filme ser feito em 3D apenas para exemplificar esse nível de apatia crescente em que a humanidade se encontra, a meu ver, é motivo de sobra para entendermos que Cinema não precisa ser usado apenas para historinhas com começo, meio e fim. Resta saber se esse trabalho de Wenders será relembrado daqui a alguns dias ou, como todas as experiências que vivemos atualmente, ser esquecido como uma bobagem pretensiosa.

# Synchronicity

Caloni, 2017-03-26 <cinema> <movies> [up] [copy]Sabe aqueles filmes trash anos 80 que misturam tecnologia, terror e sci-fi? Exemplos são Tron (o original) e Mulher Nota 1000. Synchronicity emula com perfeição esse tipo de gênero. Com um roteiro capenga, atuações sofríveis, clichês de filme noir mal usados e trilha sonora de flashback, o resultado é uma viagem pelo mundo dos filme complicados apenas pelo gosto da complicação.

Iniciando com a premissa de uma equipe formada por um jovem gênio cientista, seu melhor amigo e um colega meio retardado meio brilhante, a construção de uma máquina no tempo em um mundo futurista e "dark" é visto como uma coisa banal, um passatempo de startup que vale alguns milhões de urânio enriquecido e alguns minutos de tempo com um bilionário investidor que está tramando algo (seja lá o que for), e para isso usa uma garota gostosa como isca para nosso cientista brilhante que ela, depois de fazer várias anotações vazias no verso de bolachas de chope (minha preferida é "o tempo é nossa única moeda verdadeira") compara o garoto bonitão com o cientista Nicholas Tesla.

O mais impressionante de tudo é que o rapaz cai na isca, e o que era para ser uma descoberta revolucionária da ciência vira uma caçada pela sobrevivência do herói, com o detalhe que ele agora precisa terminar sua história junto da garota que ama. Somos levados, então, a acompanhar duas versões do herói em ação: o que voltou no tempo uma semana e a versão que irá voltar. O passatempo vai se tornando enfadonho conforme percebemos que não há muito em jogo, e o único motivo por trás do roteiro do diretor Jacob Gentry e Alex Orr é criar quebra-cabeças que vão sendo desmontados pela plateia a cada novo momento revisitado.

Você poderia dizer que pelo menos se trata de uma história factível dentro do universo de viagem no tempo. Eu responderia que se você insere universos paralelos em alguma coisa você não precisa de nenhuma regra anterior. E assim como o vampiro da saga Crepúsculo, qualquer regra serve para se encaixar em viagem no tempo.

# O Mundo Fora do Lugar

Caloni, 2017-03-28 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O Mundo Fora do Lugar é uma sutil defesa dos psicologicamente abusados (coincidentemente mulheres em um relacionamento). Ele usa um drama familiar do passado com revelações de novela, mas faz isso com muito charme e boa música. E é um filme alemão, o que nesse caso quer dizer que as emoções estarão contidas, embora elas existam.

O pilar da história é Sophie uma mulher que não consegue manter um relacionamento por mais de dois anos (Katja Riemann). Ela ironicamente realiza cerimônias não-oficiais de casamento, e observa com um certo tom de sarcasmo o que torna um casal junto por quase uma década. Sua paixão é cantar, como sua mãe, mas ela é demitida por estar no lugar errado. Ela não se encaixa no mundo em sua volta, e tudo o que resta a ela é se cobrir em sua cama e lamentar.

Até que seu pai (Matthias Habich) a chama. Ele achou na internet uma cantora de ópera que é idêntica à sua esposa (Barbara Sukowa), falecida há um ano. Ela é famosa e vai se apresentar no Metropolitan, em Nova York. E ele praticamente exige que ela faça um voo intercontinental e vá se encontrar com ela, em uma situação obviamente embaraçosa.

Mas mais embaraçoso fica por conta do temperamento fechado e mau-humorado de Caterina Fabiani. Ela atrai fama com seu canto lírico e afasta todos seus potenciais amigos, mantendo na linha seu ex-marido e apenas um tratamento correto, embora distante, com seu filho. O que ela menos quer é uma "fã" que acha que sua mãe se parece muito com ela.

O tom do filme escrito e dirigido por Margarethe von Trotta não é de comédia, mas de um drama que usa a sobriedade e pomposidade de seus cenários aliado a tons escuros ou neutros para evocar um distanciamento entre os personagens, mesmo os da mesma família. A exceção são as casas do agente de Caterina, que vira o novo namorado de Sophie, e um personagem-surpresa, que não vale a pena explicar, já que estragaria todo o desenvolvimento de uma investigação que revela mais sobre a família de Sophie do que do paradeiro desse personagem.

Digamos apenas que a sutileza de von Trotta não favorece muito a narrativa. Detalhes como a forma como os homens bebem vinho pode ser extremamente revelador de suas personalidades, e até o uso da música Norma poderia ser vital para entendermos melhor o que está acontecendo em dado momento.

No entanto, apesar de drama pesado, este é um filme que sempre vai pelo caminho mais delicado. Seus personagens, embora bem interpretados, são contidos, e apenas a petulância da figura de Matthias Habich, o pai de Sophie, é capaz de chacoalhar um pouco as coisas.

# 12 Macacos

Caloni, 2017-03-29 <cinema> <series> [up] [copy]Travelers e 12 Macacos parecem não conseguir compreender todo seu potencial. Enquanto Travelers cria uma "nova ideia" a respeito de viagens no tempo, mantém toda sua estrutura convenientemente sob controle de alguns limites estabelecidos apenas para isso. Já 12 Macacos mancha a reputação do filme homônimo, tornando a viagem no tempo não como um trauma vivido por Bruce Willis, que não consegue distinguir seus delírios da realidade, mas como um processo banal. Algo como ir na esquina.

E no filme de Terry Gilliam o personagem de Willis era um prisioneiro de uma corporação liderada por cientistas que rivalizavam com os nazistas em usar humanos como cobaias para experimentos desesperados de uma tecnologia ainda extremamente arriscada -- e sentimos isso no longa, com toda a distorção de câmera, "fades" e trucagens eficientes. Aqui Cole é apenas "o escolhido", encontrado e trazido para o projeto porque alguém no passado falou seu nome.

A noção de que o passado é imutável é maleável demais, e os personagens não parecem estar realmente se importando com isso. O clima dessas duas séries é muito parecido. Se trata na melhor das hipóteses de um policial disfarçado de algo muito mais empolgante, não conseguindo no processo não ser nem um bom policial nem um bom sci-fi. Para evitar cairmos no marasmo, bobagens como "interferência eletromagnética" é criada, transformando Cole em um lutador que some e reaparece no meio de uma luta.

Ficção-científica boa, já se dizia, é a que faz pensar. E os três primeiros episódios de 12 Macacos já deixa claro que o intuito dos criadores é já deixar tudo mastigado para o espectador, sem a abertura para a poesia trágica, irônica e extremamente dramática da cena-chave do filme original, além do motivo de Gilliam ter pego o curta de onde a ideia veio, La Jetée, e transformar em algo mais. Não, como aqui, em algo menos. Mais do mesmo.

# Argentina

Caloni, 2017-03-31 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Até para quem não ouve muita música, ou tem um estilo diferente do retratado em Argentina, último longa documental musical de Carlos Saura, há de se emocionar. Pelo menos em seus primeiros quinze minutos, onde um grupo de cantores evoca através de suas potentes vozes cânticos que traduzem a história de uma cultura que se formou através da união de diferentes regiões, que, separadas naturalmente por desertos e montanhas, não conhece limites para a poesia do homem e da mulher simples, batalhadores de todo dia, sofredores como eternos oprimidos, trovadores do sol e da lua.

Através de um show arquitetado em um galpão no bairro de La Boca, em Buenos Aires, o filme não chega a quebrar a quarta parede, mas em uma introdução inspirada, deixa nós, espectadores, vermos o reflexo de uma câmera que se prepara para presenciar momentos inesquecíveis. E para os que pensam que Argentina é apenas tango, irão com certeza se surpreender com a versatilidade de sua música e dança.

Utilizando enquadramentos e montagens que se aproveitam de gigantescos telões colocados no cenário, além da liberdade completa da câmera e da luz, as tomadas são belíssimas, límpidas, e apesar de internas, usam palhetas que evocam o calor do dia e o frio da noite, características indissociáveis do clima na região andina. Porém, mais importante que os tons de luz é a qualidade musical que impressiona a todo momento. Ouvimos claramente as vozes de cantores, as batidas e cordas dos instrumentos, e até inspirados sapateados.

Este é um show que também se aproveita do roteiro ocasional, de pegar músicos e dançarinos prestes a se apresentar ou acabando de se maquiar. Cenários ocasionais são montados, mas logo vemos que na maioria do tempo isso é desnecessário, já que apenas vermos essas músicas sendo performadas de maneira tão apaixonada é suficiente para entreter sem entediar. Cada nova música é um momento que adiciona ao anterior e realiza uma viagem temática através do som.

No entanto, qual o foco aqui? Sabemos no início que há uma história por trás dessas músicas, que são folclóricas e que provavelmente muitos detalhes se perderam no tempo, nas guerras e nas gerações. Sabemos também que os artistas do filme são com certeza absoluta os maiores expoentes da música argentina. Os aspectos técnicos e artísticos são impecáveis, e algumas pequenas surpresas são aguardadas em cada performance, em especial a de um pianista que usa uma abordagem inusitada com seu piano, fazendo-nos ouvir a diferença entre cordas presas "pelo passado" e livres para ecoar no tempo. Uma reflexão que merece aplausos, assim como praticamente todos os números vistos.

Mesmo sem um tema definido além de mostrar a cultura musical do interior da Argentina (mais ou menos focado na região de Zonda, perto das cordilheiras), "Argentina" é um trabalho musical e artístico primoroso, que rivaliza em precisão com Pina, de Win Wenders, e que consegue mesmo filmado em um galpão/estúdio evocar através de luzes, cores, sons e movimentos um pouco do que seria a versão modernizada de um folclore regional, mas de beleza universal.

[2017-02] [2017-04]