- Minha Vida de Cachorro

- Sobre debates no SESC Santos

- Por que as startups brasileiras precisam de outsourcing

- Magic Mike XXL

- Um Diabo Diferente (aka Little Nicky)

- 1984 (Filme)

- A Maldição do Demônio

- Nunca Aos Domingos

- CCPPBRRio12

- O Estranho Caso do PDB Mal-Aformado

- A Vida de Outra Mulher

- Entrando Numa Roubada

- Kung Pow - O Mestre da Kung-Fu-São

- Numa Escola de Havana

- Os Acompanhantes

- A Separação

- O Pequeno Príncipe

- A Festa de Despedida

- Serpico

# Minha Vida de Cachorro

Caloni, 2015-08-02 <cinema> <movies> [up] [copy]Esse é um filme sueco da década de 80 que, cultural dessa sociedade ou não, prima pela beleza da pureza dos olhos de uma criança e ao mesmo tempo pode chocar os adultos e seus filtros morais. Por isso advirto: se quiser aproveitar de verdade esse filme, não se deixe levar por julgamentos levianos a respeito de sexualidade ou o politicamente correto que infecta nossa criatividade e nossas relações humanas. Veja com os mesmos olhos dessa pequena criança sueca e tudo estará bem.

A vida do pequeno Ingemar (Anton Glanzelius) não é nada fácil. Tendo uma mãe doente e sem um pai presente, seu irmão mais velho até que não o perturba tanto, mas Ingemar já tem seus próprios problemas, sendo incapaz de beber um copo de leite na frente de outras pessoas. A visão do diretor Lasse Hallström prioriza os sentimentos de Ingemar e seus iguais, mas não deixa de levar em conta o quanto a impressão que o garoto tem dos adultos em sua volta é vital para seu amadurecimento.

O mais fascinante é seu relacionamento com suas companhias femininas. Próximo da mãe é uma garota convencional, a namoradinha de infância. Na cidade dos irreverentes tios, uma menina que se finge de menino para poder jogar futebol. E para fechar o círculo, uma colega de seu tio, uma mulher voluptuosa desejada pela cidade e que protagoniza um pedaço interessante da história envolvendo arte e pudor.

Arte e pudor, aliás, é o que é esbanjado em Minha Vida de Cachorro. Apesar da narração em off do próprio Ingemar realizando comparações entre desconhecidos sobre os quais lê no jornal -- destes, o mais recorrente é a pequena cachorra Laika que foi enviada para o espaço pelos russos e ficou lá para morrer de fome -- o mais importante aqui é no visual e nas metáforas visuais (como uma luta de boxe envolvendo um nocaute e uma "finalização" envolvendo seu xará mais jovem).

Lúdico em sua passagem, mais longo do que poderia, Minha Vida de Cachorro é um filme para degustar sem se preocupar muito com a trama e mais com o sentimento da época.

# Sobre debates no SESC Santos

Caloni, 2015-08-03 [up] [copy]Esse fds participei de uma rápida ida e volta para Santos para participar de um dia com dois debates de um evento organizado pelo meu editor no CinemAqui, o Vinicius Carlos Vieira.

Com um início atribulado por conta da nossa carona, uma taxista que também é artista plástica e que condenava sua situação atual e flertava com a ideia de uma possível oportunidade de virar caminhoneira e viajar o país, talvez o melhor da viagem tenha sido conhecer meu parceiro das críticas em Sampa, o Eduardo Sandrini. Sua lógica e suas opiniões acerca de diversos filmes, além do sempre bom papo sobre Cinema, talvez tenham sido o ponto alto do dia.

Disse talvez porque o debate em que ele participou, o primeiro, sobre crítica na internet, atingiu alguns temas até que relevantes, como o desafio atual da mídia impressa -- e, claro, da mídia virtual -- em conseguir atrair a atenção de um público cada vez mais alheio à cultura e à arte.

Disse talvez também porque, embora instigante, o debate logo denotou seu objetivo paralelo em se tornar uma plataforma de publicidade. No caso, do saite Judao. Nada contra, aliás. Não o conhecia, dei meus 15 minutos (talvez menos) de visita, e foi legal. Bom saber que existe.

Não me levem a mal, não sou desses nerds de HQs, games ou Cinema como plataforma de materialização de sonhos nerds (de HQs). Logo, não sou o público-alvo. Mesmo assim, achei no mínimo estranho um saite que evita comentários, no melhor estilo censura, preferindo deixar as discussões para o lado das redes sociais (que, pelo visto, são quase inexistentes). A ideia de divergir não parece agradar a linha editorial da equipe, e é de respeitar a tentativa de higienizar a opinião (não que fosse louvável).

Mas divago. A questão mercadológica das notícias e da opinião para as massas foi o ponto forte, além da participação de um jornalista da Tribuna dos "velhos tempos". Tudo isso me pareceu bem novo e em um ambiente em que não estou acostumado.

Sobre o Hype nerd, minhas ressalvas são talvez piores. Eu ter aprendido que, além da confusa noção de que o capitalismo é colocado como um bicho à parte, ficar com a noção de que é esperado de geradores de conteúdo cultural por algum motivo que eles estejam alheios ao mundo real, ou boa parcela dele, me parece desonesto. O tal politicamente correto foi citado, e eu até tinha algumas ideias sobre o assunto, embora não me parecesse correto cortar o efusivo colaborador do Judão.

De certa forma, o segundo debate foi superficial em todos os seus meandros, embora o mediador tivesse tentado provocar com perguntas até que interessantes, embora meio repetitivas. Essa questão do capitalismo contra o sei-lá-o-quê-mas-que-precisa-de-dinheiro-também talvez tenha ficado mal explicada por falta de tempo ou elaboração, mas também pode ser um trauma do pessoal de humanas, que estava acostumado há quinze anos atrás, mas hoje vejo com estranheza. Male/male, uma experiência diferente. Havia dito, para o Eduardo, se não me engano, que experiências diferentes são positivas. Hoje, passado o "hype", fico com minhas dúvidas.

# Por que as startups brasileiras precisam de outsourcing

Caloni, 2015-08-04 [up] [copy]Não é novidade que uma boa ideia, na área de informática, muitas vezes não precisa de apenas boas intenções. Na verdade, acho que quase nunca. Saber com quem se fala, ter os contatos certos e o investidor-chave, simplesmente não irão trazer sucesso a nenhuma empresa se esta não conseguir sequer engatinhar tecnologicamente e mostrar que seu core business vale a pena.

Para isso que empresas como a Bit Forge estão começando a desenvolver software sob o modelo catalisadora de startups.

Basicamente quando uma startup tem uma ideia inovadora, mas não sabe como conseguir ter uma demo básica, mínima e fundamental de forma rápida, simples e indolor, para que mostre aos potenciais clientes e investidores, ela precisa ligar para o nosso escritório e fechar um contrato de desenvolvimento inicial.

O que é feito a partir daí é uma análise enxuta de requisitos, definição de escopo mínimo e o custo inicial para que a ideia saia do chão e crie as primeiras asinhas. A partir daí a empresa já tem uma solução funcional que pode ser demonstrada. Depois disso, com o sucesso dos testes no mercado, essa nova startup já pode contratar os programadores iniciais que irão dar manutenção em um sistema que acabou de nascer através de um treinamento da catalisadora -- no caso, nós -- ou, caso o mercado ainda precise de mais inputs, uma nova rodada de desenvolvimento e/ou uma manutenção básica que irá trazer estabilidade para a solução enquanto ela cresce de maneira orgânica.

Em suma: você só paga até onde conseguir validar sua ideia. O que, convenhamos, sai bem mais barato do que contratar uma equipe, alugar um escritório ou, dependendo da complexidade de sua ideia, investir em head hunters que irão tentar encontrar talentos dispostos a despender tempo para seu projeto.

# Magic Mike XXL

Caloni, 2015-08-06 <cinema> <movies> [up] [copy]Continuação que pretende sempre fazer uma cena de reencontro com todo mundo do filme original que reaparece. Abraços, beijos e nada a acrescentar (nem um "ei, você engordou!").

Mike (Channing Tatum) está construindo seu sonho de móveis sob encomenda, já tem um funcionário, mas recebe a visita na cidade da velha gangue sem Dallas, o Mestre de Cerimônias original interpretado pela alma do filme anterior, Matthew McConaughey (Mike era o corpo). Como está separando da mulher, resolve ir em uma convenção de strippers com a galera e fazer o último show. Acabou a história.

O resto são sequências inspiradas em video-clipes de boy bands dos anos 90, de onde surge uma das melhores sequências do ano envolvendo Backstreet Boys, uma garrafa de água e um pacote de salgadinho. Protagonizada por Joe Manganiello, que está excelente e quase conduz o filme (quisesse o roteiro irregular de Reid Carolin).

Tentando soar picante e uma diversão unicamente para mulheres -- e a sessão em que eu estava como único homem no meio de algumas dezenas de meninas, garotas e senhoras comprova isso-- Magic Mike recauchutado demonstra que o politicamente correto chegou aos palcos, onde vemos gordinhas se lambuzando e se derretendo por homens que nunca terão de graça. Engraçado como não perceber o óbvio: antes eram velhas, agora são gordas. Combinou melhor com o clima natureba dessa road trip?

Criando suspense para o show final todo o tempo, a duração de duas repetidas horas soa demais, mesmo que eu entenda que não sou o público-alvo. A objetificação do homem, ou melhor dizendo, dos seres humanos, é um tema adulto demais para cuecas pontudas.

# Um Diabo Diferente (aka Little Nicky)

Caloni, 2015-08-09 <cinema> <movies> [up] [copy]Todo momento em Little Nicky pode ser resumido em pausar a ação, ver uma piada de gosto duvidoso, dar ou não uma risada -- algo muito pessoal -- e continuar a história do filho do diabo que precisa reencontrar seus dois irmãos na Terra e enviá-los de volta para o inferno ou seu pai, o Diabo, irá derreter até definhar.

Adam Sandler, ou Little Nicky, está com a cara torta, uma franja que cobre metade do seu rosto e uma voz distorcida que quase implora nossas desculpas por ele ser... Adam Sandler? Não interfere muito na história, mesmo trazendo junto sua persona daquele rapaz com potencial que por algum motivo nunca conseguiu provar seu valor, encontrando seu amor ao acaso e que lhe dá forças para completar sua missão. Já tendo vendido sua alma em Hollywood, o que explica seu inexplicável sucesso repetindo essa fórmula a cada novo filme, Sandler está confortável como o mal encarnado, e mesmo que ele não lhe agrade, vê-lo morrer tantas vezes e ir para o inferno vira uma espécie de bônus.

Rhys Ifans (O Espetacular Homem Aranha) faz um de seus irmãos. Já seu irmão negro quase não aparecerá, o que não é de se surpreender nos roteiros da trupe de Sandler, sempre recheados de piadas homofóbicas, racistas, sexistas, ou apenas óbvias (como o castigo regular de Hitler: ter algo introduzido em seu ânus; uma ideia digna de um dos "marcos" atuais no humor stand-up brasileiro: Rafinha Bastos).

Já para aquela diversão "comunzinha", há vários efeitos visuais que funcionam bem, como um cão falante, aranhas com a cara de Adam Sandler e um voo estilo Superman que quase consegue realizar uma piada que preste ao brincar com as fantasias Disney do "eu acredito", mas se perde em algum lugar entre o muito ruim e o insuportável. Aliás, boa parte das gags entrarão nessa categoria, então devo alertar que a diversão ou a regressão (mental) é algo completamente subjetivo aqui. Se quiser assistir, boa sorte.

Ah, e temos o bônus da testudinha da Reese Witherspoon, que é a (spoiler?) mãe de Nicky, e ainda jovem no melhor estilo Patricinhas de Beverly Hills (mas sem o lado sensual).

# 1984 (Filme)

Caloni, 2015-08-11 <cinema> <movies> [up] [copy]O que é ser humano? Embora essa questão se torne vital nos últimos minutos de 1984, ela permeia toda a história desenvolvida visualmente no filme e que é pesadamente baseado na literatura clássica de George Orwell. Sua visão de "futuro" distópico, influenciada por uma guerra autoritária e desumana, se torna um tema grandioso demais para se justificar apenas como um "filme de política". É, antes de tudo, um filme sobre nossa própria existência.

Usando a fotografia pálida de Roger Deakins (Operação Skyfall), um azul melancólico predominante que só perde para o cinza massivo das paredes internas e externas das construções, e até do ar e das nuvens, surgindo como uma versão (ainda mais) deprimente de Londres, o filme retrata a realidade da Oceania, um país cujas fronteiras são constantemente postas em xeque por outros dois países que alternam a posição de inimigo eterno conforme os jornais históricos são reescritos. Winston (John Hurt) é um dos encarregados em realizar essas trocas diárias de informação, que lidam com os fatos mais triviais -- como alterar a foto de um campeão de xadrez -- até dados econômicos, como a quantidade de ração distribuída para a população.

A realidade aqui é deturpada ao máximo, como em toda boa distopia, mas deixa escapar comparações óbvias e relevantes nos dias de hoje, como a internet e suas mudanças no ritmo do segundo, ou como a informação dentro da notícia passa a valer menos do que ela mesma. E quantas vezes a mentira inocente ganha status de verdade, e até de sabedoria? Onde além dos jornais, que anseiam por vender notícias nem que tenham que fabricá-las, até órgãos oficiais se protegem da má imagem relativizando dados matemáticos (e qualquer semelhança com IBGE e seus comparsas não é mera coincidência).

Definindo com exatidão todas as informações-chave do romance de Orwell, o filme dirigido pelo irregular Michael Radford (O Mercador de Veneza e o remake americano de Elsa & Fred) consegue fluir sua narrativa e o romance de Winston e Julia ao mesmo tempo revelando de passagem momentos icônicos da literatura. Ou seja, como adaptação, consegue o mesmo que tantos filmes da Marvel que a garotada dos gibis compara e considera ou não fiel, além de suas merecidas homenagens. Aqui a homenagem é fugir o menos possível das ideias por trás do livro, pois estas merecem ser degustadas não só pelos memoráveis diálogos, que estão aqui da forma como foram concebidos, ou simplesmente pela arte do áudio-visual transformando uma experiência profunda em duas horas de pura tortura e sofrimento psicológico.

A figura pálida e tímida criada por John Hurt é absolutamente genial, pois consegue através da falta de expressão, e com ajuda de micro-expressões, entregar um Winston Smith idêntico ao original sem fazê-lo perder a oportunidade de vê-lo em ação dizendo as falas que imortalizaram seu personagem, como as duas referentes à vizinha proletária estendendo o varal. Suas observações perspicazes a respeito da beleza da senhora revelam que apesar de se comportar como todos os outros, sua inteligência e sua história de vida o colocam acima da mediocridade da sociedade idealizada na figura do Grande Irmão, um rosto que sempre é exibido em todas as telas gigantes de TV obrigatoriamente presentes em todas as casas dos burocratas. A própria comparação de vida entre os funcionários de estado e o proletariado já é sinal de que o sistema já foi pensado em doutrinar os mais perspicazes através de joguetes psicológicos e monitoração constante, e domar o gado de maneira mais grosseira e violenta (pois como é dito duas vezes, eles já são tratados e considerados animais).

Suzanna Hamilton entrega uma Julia que todos nós esperávamos, mas que subverte a relação do casal apenas de forma periférica, o que tudo bem, já que não é o foco central da trama. Sendo o rosto belo no meio de uma multidão, ainda assim Michael Radford consegue um bom elenco secundário e extras que se confundem, o que é ótimo para a visão de gado que o filme tenta mostrar. E o que dizer da interpretação meticulosa de Richard Burton como O'Brien, o burocrata de alto escalão? Surgindo praticamente na metade do filme, embora apareça em momentos pontuais sem ser apresentado até então, Burton consegue inserir toda a frieza do método estatal em sugar a alma de seus contraventores, repetindo diálogos longos em tom monótono, mas que ao mesmo tempo revelam uma certo tom de invencibilidade argumentativa, o que de fato se torna.

Conseguindo manter sua textura dramática pelo visual e seu tom filosófico pelos "perigosos" pensamentos de Winston, 1984 é uma obra-prima tanto nas interpretações quanto em seus aspectos técnicos. Saber que foi filmado exatamente durante a época em que a história se passa no livro quando este era o "futuro", a experiência ainda ultrapassa a quarta parede em pelo menos tematicamente soar como um aviso sobre sempre estarmos alertas para governos que se lançam à empreitada da guerra e com isso controlam cada vez mais a vida de seus cidadãos. Maior homenagem que esta, acho difícil imaginar.

# A Maldição do Demônio

Caloni, 2015-08-11 <cinema> <movies> [up] [copy]Acabei assistindo este pequeno clássico de terror italiano em inglês (na Netflix americana), mas pouco se perde quando vemos que o visual arrebatador de sombras e efeitos até que competentes (ainda hoje) consegue subverter o sensual para o escatológico com uma facilidade que parece torná-los indissociáveis. Quer mais terror que isso?

Contando a história da maldição de uma bruxa (Barbara Steele) e uma descendente do inquisidor que a amaldiçoou e a matou com a famigerada máscara do diabo -- uma construção cheia de pregos na parte de dentro martelada no rosto da vítima -- o filme conta a historia de vingança contra essa família depois que o Doutor Thomas Kruvajan (Andrea Checchi) acidentalmente deixa pingar gotas de sangue dentro do túmulo da tal bruxa, fazendo-a voltar à vida.

Cheio de momentos que oscilam entre a calma completa e o terror instantâneo, a história nunca deixa-nos tomar fôlego o suficiente para entender o que está acontecendo, e quando o ritmo de um filme dos anos 60 faz isso, me imagino na situação de um espectador da época, umas mil vezes mais atordoado.

Aliás, considerado na época extremamente pesado -- seja pelas cenas escatológicas quanto pela beleza e sensualidade estonteantes de Barbara Steele -- Black Sunday foi proibido no Reino Unido (aliás, o que não era na época?) e censurado nos EUA. No entanto, alavancou a carreira do diretor Mario Bava e de Barbara. Chegou a ser votado em 2004 como um dos 100 momentos de filmes mais aterrorizantes (não consegui encontrar qual exatamente, mas tenho uma vaga impressão).

# Nunca Aos Domingos

Caloni, 2015-08-13 <cinema> <movies> [up] [copy]Uma comédia aparentemente despretensiosa dos anos 60, grega, com muitos diálogo em inglês, e que vem bem a calhar de assistir nesse momento sócio-econômico onde a terra dos filósofos da lógica perdeu seu último laço com o bom senso. Quando é aberto para votação nacional para decidir se será paga uma dívida internacional adquirida na farra, a cultura de Nunca aos Domingos da vida fácil e do proletariado explorado vem à tona.

No entanto, há algo de podre na constituição desses personagens maniqueístas. O filósofo com seu bloquinho de anotações procurando um sentido de por que o mundo sofre não enxerga a felicidade plena diante do seu grande nariz. A prostituta bela e ousada não entende que sua vida não poderia ser mais recompensadora do que poder tomar um banho no cais acompanhada de homens fortes e brutos, vivendo o presente sem filtros racionais.

Ou será que o filme escolhe brincar com seus argumentos e sentimentos? Quando o Sr. Sem Face faz uma proposta em que "todos ganham", a ética do pensamento racional dá adeus. Quando Homer e Ilya (ou Ilíada, já que são nomes mais que sugestivos) vão assistir a uma tragédia grega e Homer tenta convencer a prostituta que sua versão inventada não é a real, a desonestidade intelectual em atribuir à lógica e à razão o papel de vilão não atinge o resultado esperado. Fica uma discussão morna, sem cutucar devidamente a ferida da emoção vs a razão.

Ainda assim, Nunca aos Domingos ganha alguns pontos por sua conclusão extremamente coesa, além de flertar bem com sua premissa de que a felicidade é algo subjetivo, mas que pode sim ser ensinada e passada adiante. Não importa o quão cego de emoções você seja.

# CCPPBRRio12

Caloni, 2015-08-16 <ccppbr> [up] [copy]Esse foi o segundo encontro do nosso grupo no Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, Cidade do Bixcoito de Polvinho. E foi o primeiro encontro a ser exibido em streamming e gravado para o YouTube, graças ao suporte da RioSoft, uma organização que incentiva o mercado de desenvolvimento de software no Brasil, e onde foi realizado o evento.

Esse é o nosso segundo encontro no ano e mais um imenso sucesso, dessa vez graças aos hercúleos esforços de Pedro Lamarão e o nosso host e palestrante mais do que bem-vindo André Tupinambá.

Dessa vez tivemos duas palestras sobre EFL, uma ideia interessante de um framework mobile leve, com a presença dos palestrantes Larry Lira e Felipe Almeida.

Em seguida, pós-almoço, foi minha vez de apresentar meu script que indexa PDBs com repositórios Git e toma proveito do mecanismo de carregamento de fontes do WinDbg, seguido por um passo-a-passo de Rodrigo Strauss, que escreveu código (quase) completamente do zero, mostrando como boost::asio pode ser tão simples (ou tão complicado) quanto abrir um socket no Windows (só que com templates e lambdas, bem melhor!).

E por fim, Tupinambá salva o dia com mais uma palestra sobre performance, um tema obrigatório que quase ficou sem representantes. Ufa!

Na verdade, esse não foi o fim. Para os que já frequentam nossos encontros, parte integrante do evento é o tradicional ChoPP pós-palestras, onde os temas são convertidos em discussões etílicas, e onde as métricas séries da GPU acabam virando elucubrações viajantes em física quântica.

A todos os envolvidos e reponsáveis por um dia tão compensatório, o nosso muito obrigado! Que venham outros =D

# O Estranho Caso do PDB Mal-Aformado

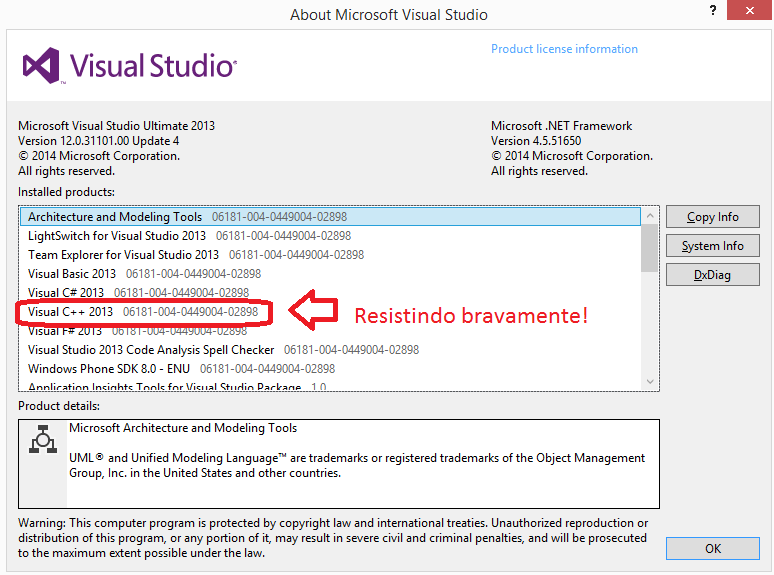

Caloni, 2015-08-19 <computer> [up] [copy]Era uma vez, há 13 anos atrás, um tal de Visual Studio .NET, que iria trazer a felicidade para nós, meros mortais usuários de programinhas em C com ponteiro pra lá e ponteiro pra cá. Agora a Microsoft traria para o pessoal do "baixo nível" a mais nova novidade do verão: uma IDE lenta, bugada e... bonita?

Bem, para os que estavam acostumados com o Visual C++ 6.0, nada foi mais incômodo do que esperar carregar o programa de manhã para conseguir finalmente compilar. Ajustadas as expectativas, os projetos foram aos poucos migrados para aquela nova forma de configurar EXEs, DLLs, LIBs e OCXs.

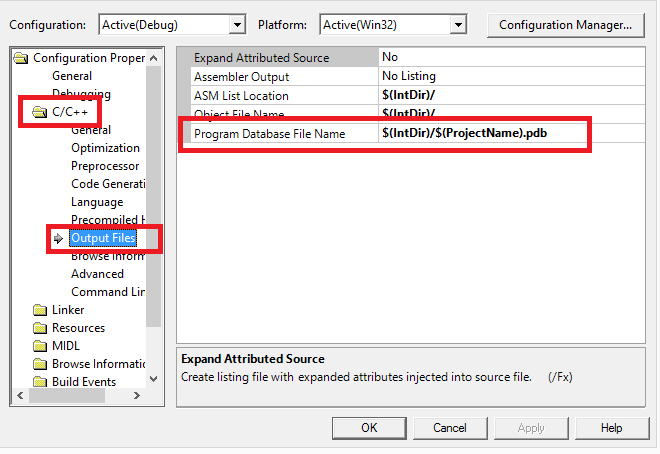

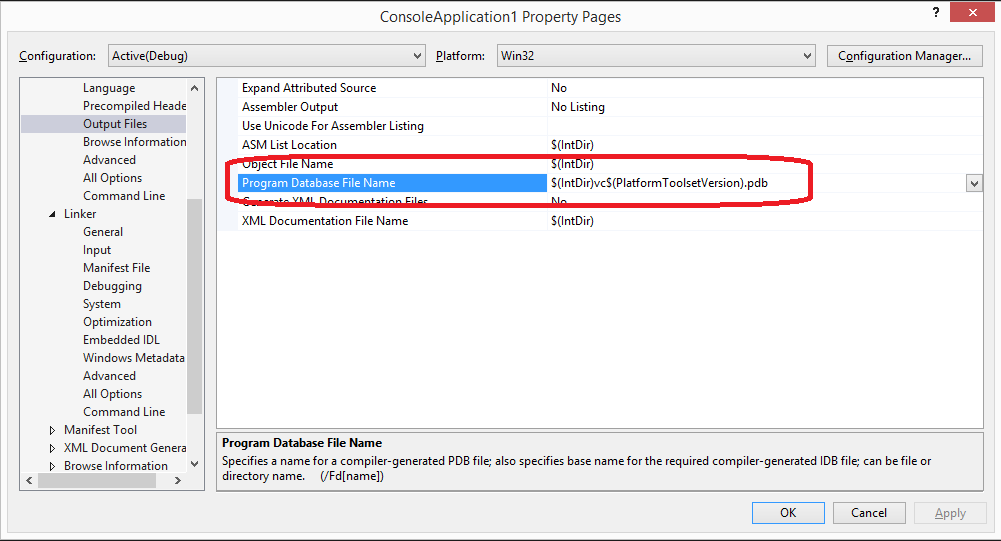

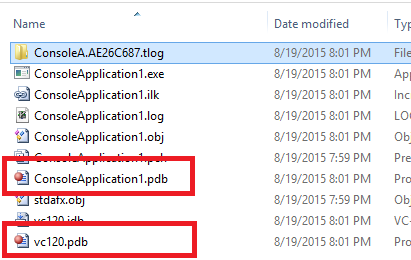

E eis que alguém, muito provavelmente eu mesmo, naquele momento de inspiração, criei a seguinte configuração para a geração dos PDBs, os símbolos para depurar programas no Windows:

Faz sentido, não? Afinal de contas, o PDB costuma ter o nome do projeto, e ele já está setado até em outro lugar para gerar com o mesmo nome. Nada de novo no _front_.

Até aí tudo bem. Aliás, tudo ficou muito bem por estranhos 13 anos.

Até que alguém decidiu migrar para o já não tão novo Visual Studio 2013!

E tudo correu muito bem por algumas horas... talvez 13.

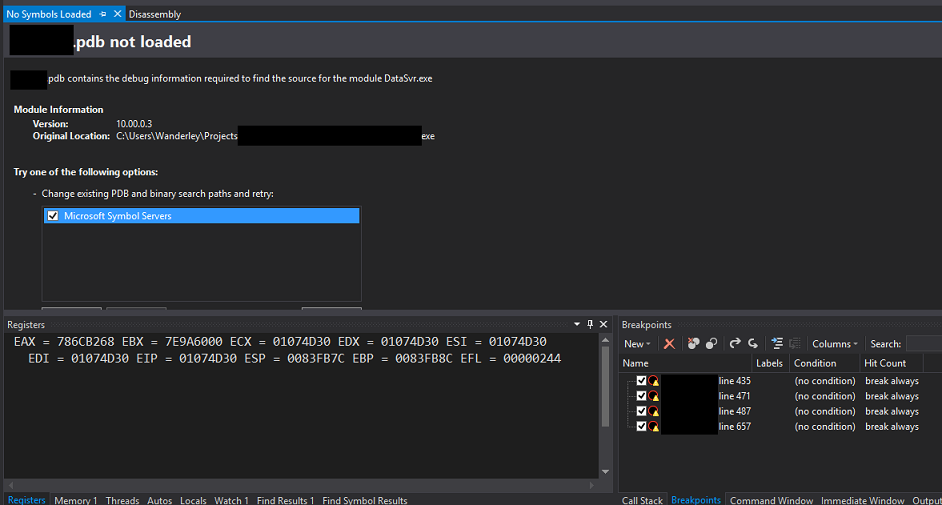

Até que a depuração de repente parou de funcionar.

Será o benedito? Ou o co-piloto?

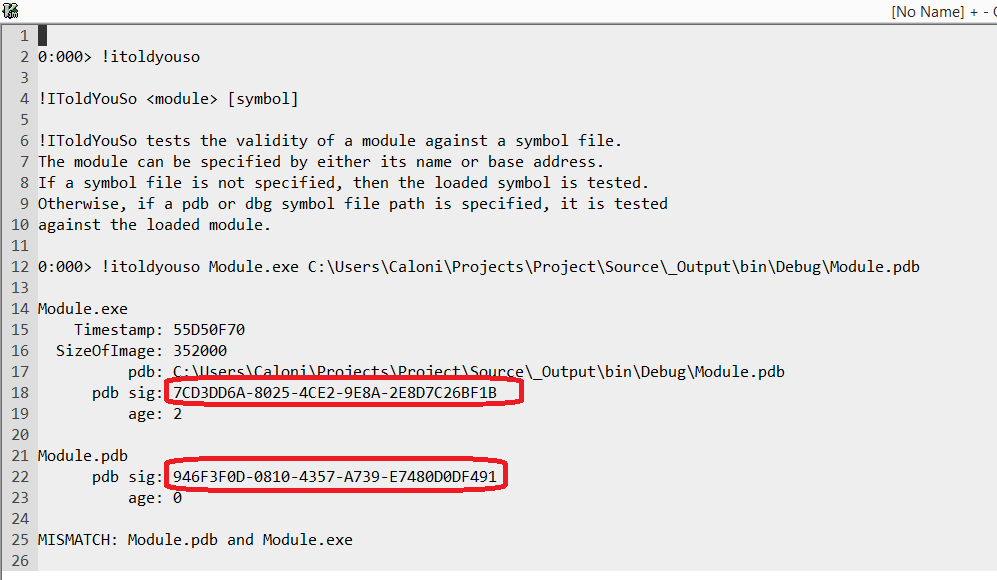

Pesquisando nos fóruns da vida, antro dos desesperados, achei/lembrei de um comando muito útil no WinDbg que não apenas diz se os símbolos estão "mismatch", ou seja, os símbolos ou o PDB não está combinando com o EXE, mas também por quê.

Bom, para saber se está mismatch é aquela fórmula de bolo:

ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x2b: 77e13bad cc int 3 0:000> .symfix No downstream store given, using C:\Tools\DbgTools(x86)\sym 0:000> !sym noisy noisy mode - symbol prompts on 0:000> .reload /f Module.exe SYMSRV: C:\Tools\DbgTools(x86)\sym\Module.pdb\7CD3DD6A80254CE29E8A2E8D7C26BF1B2\Module.pdb not found SYMSRV: http://msdl.microsoft.com/download/symbols/Module.pdb/7CD3DD6A80254CE29E8A2E8D7C26BF1B2/Module.pdb not found DBGHELP: C:\Users\Caloni\Projects\Project\Source\_Output\bin\Debug\Module.pdb - mismatched pdb DBGHELP: Couldn't load mismatched pdb for C:\Users\Caloni\Projects\Project\Source\_Output\bin\Debug\Module.exe *** WARNING: Unable to verify checksum for Module.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Module.exe DBGHELP: Module - no symbols loaded

Para saber o que está errado, o famigerado **!IToldYouSo**

Mano, como assim?!?!? Eu acabei de compilar esse binário, eu já apaguei 15 vezes as pastas de Debug e Release, eu já rebootei mais do que o Windows me obriga a rebootar por causa das falhas de segurança.

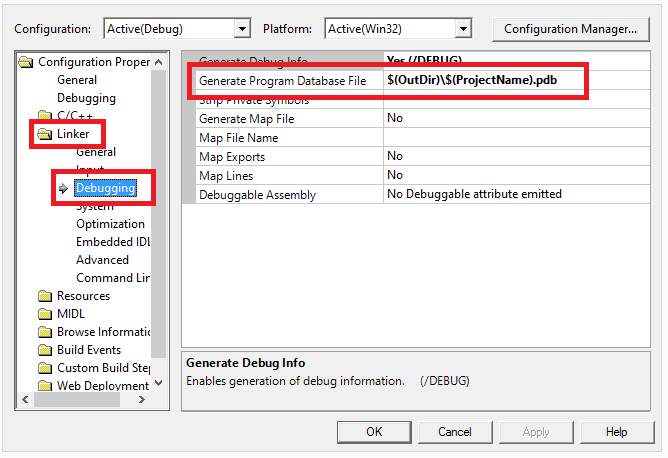

Pois, então, desesperançado, crio um projeto novo para comparar as configurações, e voltamos 13 anos atrás, naquele fatídico dia, e entendo por que o nome do PDB temporário não é igual. Bom, na verdade não entendo, mas intuo que tenha alguma relação:

E, de fato. Solução? Copie as configurações usuais do "novo" Visual Studio comparando com o velho.

Abaixo a chamada do suporte em inglês, se alguém achar o mesmo problema em algum fórum e quiser "espalhar a palavra".

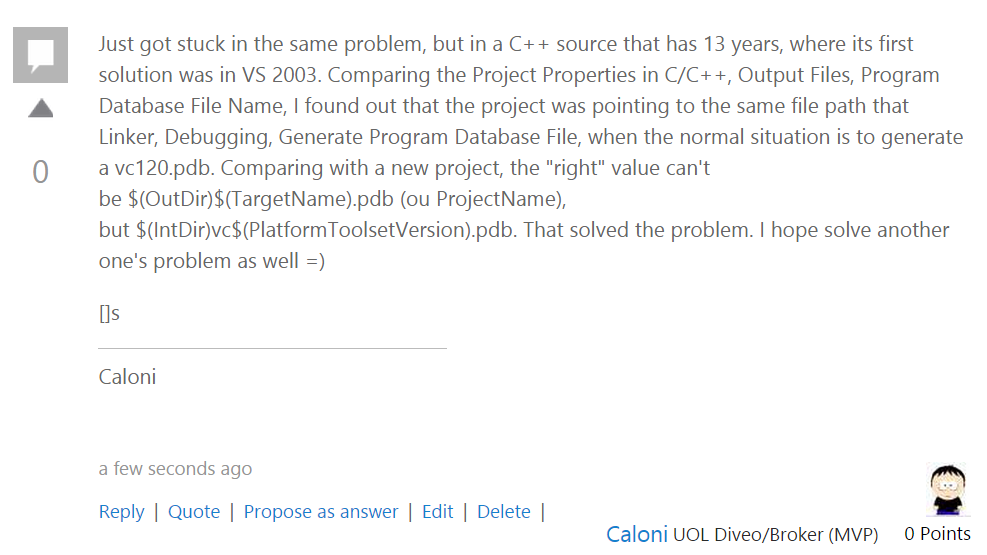

Just got stuck in the same problem, but in a C++ source that has 13 years, where its first solution was in VS 2003. Comparing the Project Properties in C/C++, Output Files, Program Database File Name, I found out that the project was pointing to the same file path that Linker, Debugging, Generate Program Database File, when the normal situation is to generate a vc120.pdb. Comparing with a new project, the "right" value can't be $(OutDir)$(TargetName).pdb (ou ProjectName), but $(IntDir)vc$(PlatformToolsetVersion).pdb. That solved the problem. I hope solve another one's problem as well =)

[]s

Minha próxima tarefa, aparentemente, é ver como sendo sócio da BitForge e da Intelitrader, e mesmo tendo já atualizado meu perfil MVP há anos, continuo sendo funcionário da UOL Diveo/Broker =/

# A Vida de Outra Mulher

Caloni, 2015-08-23 <cinema> <movies> [up] [copy]A atriz Sylvie Testud dirige este longa com a sempre interessante Juliette Binoche no papel de Marie Speranski, uma mulher que após encontrar o amor de sua vida e dormir com ele acorda 15 anos depois, não se lembrando de nada que viveu por todo esse tempo. Apesar da maquiagem atrapalhar um pouco a transição, é a interpretação intensa de Binoche que nos faz acreditar nessa transição, em um filme que mescla comédia e drama de maneira um pouco atribulada, quase Hollywoodiana, mas que consegue no processo nos fazer pensar em como mudamos conforme o tempo passa, nos acostumamos com relacionamentos, e, o pior, nos esquecemos de viver, mesmo tendo atingido ou mesmo passado nossas ambições quando jovem.

Contracenando com Mathieu Kassovitz (o interesse amoroso em Amélie Poulain), aqui ele faz pouco, pois é mero coadjuvante das descobertas de Marie, que se vê jogada em uma situação onde há um filho que ela precisa redescobrir, uma rotina de empresária e um casamento prestes a desmoronar.

Esse é um filme doce e tocante, que se interessa pelas emoções de sua heroína quando não está brincando com elas, e apetece os corações mais sensíveis com momentos e diálogos que poderiam ser repetidos por muitos de nós. Uma obra para ser degustada a sós para reflexão, mas em companhia para não corrermos o risco de ficarmos depressivos ao seu final.

# Entrando Numa Roubada

Caloni, 2015-08-23 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Uma comédia mista, cuja criatividade consegue protagonizar pelo menos um momento icônico (no deserto), está cheio de galhofas pretensiosas envolvendo filmes de faroeste Sergio Leoleano espalhadas em uma história que diverte pelo seu elenco, mas falha lamentavelmente no drama que procura mesclar e substituir o humor.

A história, que se finge de complexa, mas que acaba se revelando boba e sem qualquer reviravolta que preste, gira em torno de quatro amigos que passaram por revezes em suas vidas após a estréia do filme onde todos trabalharam. Descoberto que a falta de dinheiro foi menos pelo sucesso do filme e mais pelo golpe aplicado pelo produtor -- que mudou de vida para virar um empreendedor... quer dizer, padre de sucesso -- um dos atores monta uma trama que pretende envolver seus amigos e inúmeras pessoas que ele parece conhecer de forma onisciente ou sobrenatural.

O problema nesse formato 2 Coelhos é que a história parece ter sida terminada pela metade e o filme termina sem qualquer cerimônia, descartando uma longa e complexa introdução que parece existir mais para colocar pulgas atrás da orelha do espectador. Toda a trama montada acaba se resumindo em um plano de vingança simples, bobo e ultrapassado há muito tempo. Depois de Assalto ao Banco Central ter imitado Os Suspeitos, um filme da década de noventa, Entrando em Uma Roubada aumenta a impressão que alguns brasileiros parecem viver pelo menos duas décadas atrasados no formato do gênero, insistindo em fórmulas batidas que não irão causar qualquer reação em um público já instruído por inúmeras obras semelhantes, muitas vezes melhor articuladas.

Dito isto, é preciso dar os créditos merecidos aos aspectos técnicos do filme, já que direção, fotografia e, principalmente, a edição, fazem uma espécie de milagre para manter todas as variáveis de um roteiro confuso e sem recompensa alguma em algo esquemático, empolgante e sempre em movimento. Se beneficiando de um elenco de luxo para uma história aquém das expectativas, as ideias por trás de inventar a produção de um novo filme em que os personagens saem pela estrada roubando lojas de conveniência quando de fato estão fazendo realmente isso com o conhecimento apenas do diretor e roteirista tinha tudo para criar uma obra enigmática, ambígua e poderosa. No entanto, o estilo globochanchada das comédias hoje em dia parece afetar até os filmes com um apelo mais diferente como esse.

Na área de humor talvez alguns digam que foi uma boa ideia ter um personagem com alucinações que sonha com um menino que o atormentou em uma festa de criança. Como ideia, poderia até ser, mas a cena inicial que apresenta o pequeno pimpolho é idiota o suficiente para não causar a comoção necessária que justifique as inúmeras cenas em que o menino aparece. Mesmo a criativa brincadeira da "dualidade" Coringa vs Batman merecia um filme melhor para ser explorado, apesar de esta ser mais uma das ideias batidas da história.

Ao mesmo tempo, apresentar o ator Marcos Veras como um vilão vendo-o apenas ensinar dois funcionários como fazer para arrancar o máximo possível dos fiéis de sua igreja é chover no molhado, já que até o cinema nacional já tem melhores vilões baseados em pastores corruptos -- e olhe que usar pastor como o vilão é um clichê brasileiro que continua sendo uma ótima ideia. Veras se limita a chamar seus colegas de idiotas, um comportamento quase sem sal quanto Loki em Os Vingadores abrir os braços e mostrar os seus dentes.

Em resumo, esqueça a história por trás de tudo. Ela é tão fictícia quanto o plano resumido pelo título. Foque-se nas pernas de Debora Secco -- que continua uma bela atriz -- e se divirta com as brincadeiras pseudo-sérias de uma novela que está estreando no Vale a Pena Ver de Novo.

PS: A Ancine, que é citada de forma exagerada nos crédito iniciais e finais, está de parabéns em cumprir seu papel inglório mais uma vez ao tirar o dinheiro das pessoas e produzir filmes que tentam imitar Hollywood de duas décadas atrás com pouco orçamento. De certa forma enriquece a obra ao dar um duplo sentido ao título. Meio metalinguístico, não?

# Kung Pow - O Mestre da Kung-Fu-São

Caloni, 2015-08-23 <cinema> <movies> [up] [copy]Como todo fã de Tela Class, a redublagem de filmes de artes marciais da década de 70 pelos comediantes Hermes e Renato, seria de se esperar que a expectativa em torno de Kong Pow, um filme completamente redublado e com novos atores "anexados" à construção da cena original, fosse alta pelo desafio que este representa. No entanto, a expectativa se torna frustração na maioria do tempo, pois parece que o real objetivo de Steve Oedekerk (Ace Ventura 2 - Um Maluco na África) é menos homenagear essas obras esquecidas em cineclubes empoeirados e na programação da TV Aberta (estou olhando para você, Band) e mais realizar uma espécie de paródia que ataca a obra original de uma maneira não muito... polida.

Dessa forma, a história da lenda dO Escolhido (Oedekerk) e a organização do mal cujo seu vilão faz parte, Meste Con Dor (Fei Lung), é um pretexto vazio e sem qualquer intenção de se tornar uma história minimamente desenvolvida para fazer chacota das falhas de gravação ("eu sou mágico, seu casaco agora é vermelho!") e recriar o universo para inserir piadas "novas" que na maioria das vezes podem ser classificadas como engraçadinhas.

Tentando criar um primeiro filme seguido por uma franquia, ainda apresenta personagens secundários que supostamente seriam importantes nas suas continuações, Kung Pow só não decepciona completamente porque observar o processo de recriação de um novo filme em cima das cinzas do original é fascinante por si só, além dele realmente conter sequências hilárias, como a troca de cores do casaco já citada, ou as brincadeiras em torno da lógica das lutas, ou até brincadeiras com o próprio gênero, como as mortes que não acontecem.

Já havia assistido alguns anos atrás -- talvez muitos -- e não me havia incomodado os efeitos digitais passados. Hoje eles incomodam bem mais, e devem incomodar mais ainda daqui a dez anos. É um experimento temporal, com data de expiração. Poderia ser feito mais vezes, pois tem o potencial. Se o Tela Class é um trabalho fenomenal de humor, por que não um longa metragem inteiro?

# Numa Escola de Havana

Caloni, 2015-08-23 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Uma sociedade onde o filho cuida da mãe drogada, é explorado pelo suposto pai e ainda precisa seguir o que os adultos lhe dizem para fazer, pois, como se costuma dizer, uma criança "nunca deveria estar fazendo essas coisas". Pois adivinhe só? Em "Numa Escola em Havana", o governo não se importa com que uma criança trabalhe, mas impede que um pai sustente sua família por morar no distrito errado.

Terceiro longa do diretor/roteirista cubano Ernesto Daranas, Numa escola de Havana parece possuir traços de um drama até certo ponto universal: conta a história de um menino que possui problemas na escola pela sua rebeldia e problemas em casa, e como isso irá afetar o destino da professora cinquentenária da instituição, cujo futuro vislumbramos em um texto lido aos poucos durante todo filme, obviamente anunciando sua demissão. No entanto, os detalhes em torno da história não negam sua origem ao mesclar sociedade, história e política típicos da cidade onde os fatos se desenrolam, que viveu cinquentas anos em um mundo apartado e que hoje precisa encarar a realidade que bate à porta de tudo que foi feito, ou que não foi feito, durante essas cinco décadas.

Outro fato curioso é que apesar de poder ser encarado como um filme politicamente neutro por sua sutileza, deixa escapar claros elementos liberais, nunca se confundindo com o lado "obscuro" do conservadorismo. Dessa forma, logo no início vemos o pequeno Chala (Armando Valdes Freire) cuidar de suas pombas e cães que servem ao seu sustento: animais presos para servir ao propósito de seu dono, independente da violência aplicada (como a briga de cães) e cuja liberdade ilusória pode ser ilustrada na cena do menino segurando as patas de uma ave que balança as asas para atrair suas companheiras. Se isso não tem relação nenhuma com a síntese de um estado autoritário e explorador, ou o filme é ingênuo demais ou deve ser o espectador.

A trilha sonora, lúdica pois se tratar da história de uma criança, mantém em seu pano de fundo o barulho estridente e ritmado ao fundo, sinal de um país em uma eterna revolução. Ao juntar esses dois elementos se confirma a sensação de impotência diante de uma infância transformada radicalmente pelo local onde nasceu. A interpretação competente de Armando Valdes Freire é sóbria, se revelando acertada com sua expressão sempre séria que grita ao espectador que esse não é um "Carrossel" cubano. No fundo estaria mais para para um "Cidade de Deus". Já Alina Rodríguez como a professora Carmela possui a dureza de alguém que passou por uma vida sofrida, mas doce e reliente na medida certa para fazer-nos crer que essa é uma professora forte e segura de seus atos, como alguns de nós com certeza já deve ter encontrado nas escolas (formais ou da vida).

Sem querer soar como um filme de ação, ele é frenético com a ajuda de uma câmera na mão sempre tremendo, e os personagens vistos por inteiro em torno de um universo interessantíssimo composto por pobreza, nostalgia, desesperança. Há um pouco de tom novelístico e algumas frases piegas ("enquanto eu for professora dos meus alunos..."), mas nada que prejudique muito a imersão naquele universo fantasioso, onde regras ultrapassam o bom senso, mas de uma maneira sutil demais para soar caricato. Numa Escola de Havana não quer afastar pessoas que não concordem com seu ponto de vista, e por isso prioriza a abertura de um diálogo necessário no filme e na vida real, assim como hoje vemos o país da liberdade se aproximando da eterna ilha de um ditador. É um ótimo momento para o Cinema explorar essa dualidade de perto.

A fotografia é quase épica, límpida em sua construção, mas que mostra ao mesmo tempo uma realidade coberta de prédios e carros antigos cheios de pó do passado. Os trens representam tanto essa viagem no tempo quanto a própria periferia dos sonhos. É lá que o interesse amoroso de Chala, a inspiradora Yeni, treina a dança de seus antepassados, e a interpretação da jovem Amaly Junco, igualmente dura, mas sensível nos momentos certos, consegue criar um contraponto que forma um "casal" adorável. Mas voltando aos trens: olhados de frente representam o progresso daquela nação, lento, cheio de curvas e barulhos (e é curioso que os trens seja um elemento simbólico do filme, assim como o livro O Desafio de Atlas, que fala também sobre liberdade, representa a economia de uma nação). Olhados de lado, são um risco constante nas travessias pelos trilhos de Chala.

No entanto, apesar de tantos símbolos e nostalgia, um ou outro momento de reflexão, dificilmente haverá momentos realmente calmos e contemplativos em Uma Escola de Havana. A tensão corre do começo ao fim, pois o suspense em torno do destino dos seus personagens parece ser uma questão imediata demais para que aquelas pessoas possam ter uma tarde tranquila.

Ao final, uma coisa se torna visivelmente clara: é hora de mudar. Essa é a conclusão, ironicamente, da mente mais antiga da escola, uma pessoa que passou por toda a história do regime comunista e que se orgulha em dizer a todos que nasceu e lecionou muito antes de todos presentes na sala terem começado a respirar. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderão a mensagem, seja no filme ou na vida real. A comodidade de seus postos exige que elas não entendam. É vital para elas não entender, pois é assim que levam feijão para o prato todos os dias, de uma forma muito mais desprezível do que ganhar dinheiro com uma inocente briga de cães. No fim das contas, a violência da natureza nos cobra uma posição, cedo ou tarde. E quem ainda pretende tapar a realidade, cada vez mais castigada, pelas regras vindas de cima?

# Os Acompanhantes

Caloni, 2015-08-23 <cinema> <movies> [up] [copy]Não é de hoje que acompanho o ótimo desempenho de Paul Dano e sua ascenção desde Pequena Miss Sunshine. Dotado de uma feição característica, sua figura simpática e ingênua soa familiar na maioria dos seus filmes em que é o mocinho. Porém, o que mais gosto nele são seus trabalhos como vilão (Sangue Negro, 12 Anos de Escravidão, Os Suspeitos), pois sua feição "característica" adquire uma função muito mais efetiva: a vontade de socar a sua cara.

Por isso é de se entender que em Os Acompanhantes quem se sai melhor é Kevin Kline com seu excêntrico Henry Harrison. A história basicamente é sobre o convívio desses dois em um apartamento em Nova York. Henry é um falastrão que vive às custas de seus contatos com a alta sociedade e pequenos truques do dia-a-dia. O personagem de Dano, Louis Ives, é fã de livros que retratam a década de 20 (O Grande Gatsby) e imagina sua vida ilustrada por um narrador desse tipo de livro/filme. Porém, mais do que isso, Louis vive em uma indecisão a respeito de sua sexualidade, pois a lingerie afeta o rapaz de tal maneira que ele sente a necessidade de se vestir de mulher.

O resultado é um filme simpático, igualmente excêntrico, bem conduzido pela dupla de diretores Shari Springer Berman e Robert Pulcini, responsáveis pelo mediano Minha Vida Dava um Filme. A direção de arte de Charles Kulsziski consegue unir o moderno com o de época com poucos elementos, embora a atuação de Paul Dano faça praticamente todo o serviço de transição (tanto que ele nem parece pertencer à mesma época em que a história se passa).

# A Separação

Caloni, 2015-08-24 <cinema> <movies> [up] [copy]Esse filme foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, além de indicado a melhor roteiro original. Ele também está aí para provar como falso esse preconceito de "filme iraniano" como sinônimo de filme parado, difícil, do tipo que só os críticos gostam.

Sua história é simples e contada de maneira sensível. Simin (Leila Hatami) é uma mulher decidida a sair do país, pois acredita que terá melhores condições de criar sua jovem filha (Sarina Farhadi). No entanto, seu marido (Peyman Moaadi) tem que cuidar de seu pai com Alzheimer (Ali-Asghar Shahbazi), e a única solução possível parece ser a separação do casal. O processo, no entanto, que parecia uma briga comum, acaba ganhando contornos de uma novela mexicana quando em uma briga com a moça que contratara para ajudá-lo (Razieh) ele é acusado de fazê-la perder seu bebê de cinco meses.

A câmera de Asghar Farhadi -- o diretor, roteirista e produtor -- passeia pelos personagens capturando fragmentos de expressões que passam despercebidos dos personagens principais. Para nós, espectadores, ele quer mostrar não só o drama, mas o impacto gerado em cada pessoa envolvida, e muito mais as perifericamente envolvidas, como a filha do casal e seu avô. Farhadi não se esquece da religião como um ingrediente poderoso, que se une às diferenças de classes entre as duas partes em conflito para gerar um microcosmos de detalhes culturais que passariam despercebidos se não estivessem completamente inseridos na história.

O filme não é lento, mas ritmado e que flui a todo o momento. Como um bom filme de tribunal, sempre que um novo detalhe é revelado fica difícil tomar um lado, e será uma coisa normal se você ficar trocando de opinião constantemente durante o embate, já que não há mocinhos e bandidos facilmente identificáveis, e a única coisa honesta de fazer é prestar o máximo de atenção para cada possibilidade, um passatempo tão arrebatador quanto a luta de seus personagens em vencer.

# O Pequeno Príncipe

Caloni, 2015-08-29 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Algumas pequenas obras de arte vestem tão bem sua roupagem temática que conseguem pegar, por exemplo, um velho livro infantil, já amado e idolatrado por todos, até com filmografia já pronta, e ainda assim atualizar, expandir e enriquecer sua história, seu mundo e seus complicados conceitos. Mais uma vez. Uma atitude das mais nobres, diga-se de passagem, já que consegue nos remeter ao problema atual do amadurecimento precoce de nossas crianças, além de se encaixar na tendência mundial contra a padronização de comportamento.

É assim que vejo o novo trabalho de Mark Osborne, um cineasta que vem mantendo um currículo invejável por sua flexibilidade. Osborne esteve envolvido em curtas bem-sucedidos de animação, como as sequências de Bob Esponja e o live-action More, este último indicado ao Oscar; Osborne também dirigiu uma uma comédia em longa-metragem chamada Dropping Out e o longa blockbuster em animação Kung-Fu Panda. Além disso, trabalhou em diferentes funções em outros filmes, como atuação e direção de arte. Portanto, para um roteiro que mistura diferentes "mundos" em animação e que contém uma suspensão de descrença tão ambiciosa que colocaria tudo a perder para um profissional menos eclético, ainda que competente, Osborne é a escolha certeira.

Esse novo O Pequeno Príncipe conta uma nova história, de uma pequena garota (a estreante Clara Poincaré) que se esforça ao máximo debaixo das asas de sua ocupada mãe (Florence Foresti) para conseguir uma vaga em uma disputada escola. Colocando em prática o plano das duas, elas se mudam para uma nova casa em um bairro onde todas as casas se parecem, exceto a de seu vizinho, um aviador já idoso (André Dussollier) que acumula uma vivência avessa a todo esse mundo certinho e uniforme que nos é apresentado. Além de uma casa completamente original, ele tem uma história peculiar a respeito de um garoto que conheceu em uma de suas aventuras, o Pequeno Príncipe do título e do livro homônimo de Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, vale a pena lembrar, também foi piloto na vida real, e apesar de sua morte prematura na Segunda Guerra aqui ele parece ter ganhado uma "segunda chance" para espalhar sua história. A menina é cativada ao conhecê-lo e saber da existência de seu herói imaginário, querendo saber cada vez mais sobre seu destino, a ponto de ficar dividida entre seu cronograma rígido de estudos calculado pela mãe e sua nova e inspiradora amizade.

Ao abraçar o mundo lúdico e poético da realidade do menino que vive em um satélite e viaja para outros lugares -- inclusive a Terra -- O Pequeno Príncipe abre uma discussão mais que atual, mesmo que sessenta anos após o livro ter sido lançado: a necessidade vital de todo adulto lembrar que um dia foi criança. Ao olhar para esse drama pelos olhos de uma garota que já vive a rotina de um adulto em plena infância, o roteiro de Irena Brignull (do ótimo Os Boxtrolls) entende que o problema enfrentado hoje pelas crianças é ainda pior do que o inevitável crescimento para a vida adulta: é o seu antecipamento. As crianças de hoje em dia são esmagadas por uma lista interminável de tarefas que as preparam para o competitivo mundo adulto. O velhinho aviador, por outro lado, tem a oportunidade de mostrar o destino fatal de todos que ignoram que ser criança é conseguir enxergar o mundo sempre com uma mente curiosa e imprevisível, e não através de padrões mapeáveis em um plano de vida.

Para contar uma história clássica dentro de uma história atual, "O Pequeno Príncipe" se beneficia de uma equipe de stop-motion absolutamente brilhante. Utilizando os desenhos originais do livro de Saint-Exupéry para dar vida a seus personagens, os traços em movimento lembram papelão fino ou papel dobrado -- o mesmo usado pelo velhinho para fazer seu avião com a primeira página entregue à menina -- e apresenta nuances adicionais pelo mundo tridimensional em que vivem, além do jogo de luzes reproduzir sentimentos a cada momento em cores que simulam a inexorável passagem do tempo e suas consequências, como a "vida adulta" e a dureza de espírito que isso acarreta.

No entanto, essa participação inspirada do stop-motion parece se tornar quase obrigatória quando olhamos para a Direção de Arte da história original, criada por uma computação gráfica igualmente perfeccionista. Os elementos visuais daquele mundo em que todas as casas, ruas, automóveis e pessoas são idênticas também utiliza linhas uniformemente quadradas e retangulares, seja em uma maçaneta de porta ou o farol de um carro (e tudo isso para criar o contraste final com a casa do velho aviador, onde praticamente nada possui uniformidade, nem de cores). Quando há algo mais arredondado naquele mundo frio e calculista, é algo abolutamente necessário, como um guardador de mangueira ou os globos de neve com prédios que ela ganha de aniversário religiosamente todo ano de seu pai, demonstrando de forma visual e temática a "frieza" do distante contato entre eles, além de sutilmente parecer se apropriar de um dos artefatos usados em um clássico que também fala de relações humanas abaladas pelo mundo dos adultos sérios: Cidadão Kane.

Aliás, os símbolos e as referências mais criativas são as que complementam a ideia da obra original ao atual movimento pós-crise de endemonizar as grandes corporações -- das quais a IBM vira o símbolo da vez, tanto pelas iniciais de "Business Man" quanto pelo seu lema mundial ("todos são essenciais") -- embora igualmente de maneira quase que lúdica, como ao de referenciar a obra máxima de Orson Welles e de ao mesmo tempo referenciar Tempos Modernos, Metrópolis e The Wall, conseguindo no processo sugar quase todas as cores em um terceiro ato tão impactante tematicamente quanto belo visualmente. E não há nada de errado em se apropriar tão singelamente de obras máximas do Cinema quando se fala da arte de contar histórias. Como eu havia dito, a ambição de tal projeto praticamente exige essas pequenas homenagens.

No entanto, se engana quem pensa que a roteirista Irena Brignull deturpou as ideias originais, pois há espaço para tantas referências e homenagens ao livro de Saint-Exupéry quanto há de atualizações. Para provar isto, basta citar um dos personagens mais flexíveis da narrativa, que apesar de acessório protagoniza duas das melhores gags, envolvendo ironicamente sua fraqueza em pisar em um pé e sua força em levantar uma bola de boliche: a pequena raposa. Além do mais, os símbolos recorrentes do livro, como o avião, a rosa, as estrelas e os pássaros, ganham novos contornos e significados na nova história, realizando uma ponte extremamente elegante entre "realidade" e fantasia, como na magnífica transição entre o barulho de um adesivo e a visão do rastro no deserto.

E se roteiro, Direção de Arte e Fotografia trabalham juntos para dar o máximo de significado a cada nova cena, a trilha sonora composta em dupla por Hans Zimmer e Richard Harvey realiza o pequeno milagre de unir uma trilha padrão de aventura sensível em torno de um tema caótico o suficiente: um cantarolar que surge quase como por acaso e se transforma em um canto pela liberdade de ser único.

Dentro dessa cornucópia mágica de símbolos, referências e reflexões, poderia haver a percepção (falsa) que falta um conflito maior na história. Ora, se ao usar um mundo fantasioso construído com calma e com paixão através das visitas constantes da menina à casa do velho o mundo de fantasia ganha suas próprias paredes e seus próprios conflitos, ao menos na mente da menina, é óbvio que, além de existir um conflito interno na garota, é uma forma extremamente criativa de abordar um tema necessariamente adulto, desafiando até mesmo outro filme do ano, DivertidaMente, que contém ideias igualmente revolucionários, mas contidas em um clichê hollywoodiano que tenta não causar tanta estranheza às crianças. Já O Pequeno Príncipe possui a vantagem e a virtude de nunca precisar fugir da estranheza, mas abraçá-la. Quando lembramos dos desenhos de uma cobra engolindo um elefante ou de uma caixa que contém um carneiro, vemos que esta foi sempre a proposta desde o início: o poder de imaginação de uma criança pode abalar o mundo mais adulto. Mesmo que esse adulto ainda seja uma inocente criança.

# A Festa de Despedida

Caloni, 2015-08-31 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A eutanásia, acreditem ou não, ainda é um tema bastante controverso. Apesar de já legalizado em alguns países pelo mundo -- assim como o suicídio assistido -- a perda voluntária de uma vida humana é um assunto que divide opiniões. Afinal, de quem seria a decisão final: da família que nutre uma esperança sobrenatural em uma possível cura, ou do indivíduo, disposto a terminar com sua própria dor e sofrimento?

Esse é o tema de A Festa de Despedida, que apresenta em sua história diferentes testemunhos e diferentes visões sobre o assunto. Inicialmente levantando preocupações (naturais) sobre o fato de uma pessoa que concorde em matar outra estar cometendo o crime de assassinato (legal e eticamente), aos poucos o foco obviamente se torna a de casais que passaram boa parte de suas vidas lado a lado, e que agora precisam enfrentar a dura realidade de uma doença terminal.

No núcleo desses casais reside Yehezkel e Levana. Yehezkel inventa bugingangas, como um distorcedor de vozes que usa para brincar de ligar para sua amiga se fingindo de Deus, pedindo para ter paciência, pois ainda não há vagas no céu para ela. Levana aparentemente tem Alzheimer, e como ela mesmo diz, aos poucos está desaparecendo. A pedido de outra amiga muito querida do casal, Yehezkel constrói sua própria máquina de eutanásia para que seu marido possa colocar um fim ao seu sofrimento. A notícia se espalha e logo mais casais procuran Yehezkel para que empreste sua máquina.

Construído como uma comédia, o roteiro dos diretores Tal Granit e Sharon Maymon realiza belas manobras em seus diálogos quando encontra aquele momento tocante do casal que representa uma vida inteira juntos. Ao mesmo tempo, captura outros momentos dramáticos e constrói uma piada em torno deles. É assim na ótima cena em que uma declaração imaculada de um marido (drama primeiro) a respeito do primeiro encontro com sua mulher vira uma piada sobre como nossas memórias nos enganam na última fase da vida, mas como isso é irrelevante em frente ao sentimento entre duas pessoa (drama novamente). Na maioria das vezes ele é bem-sucedido (como na cena da estufa), em outras nem tanto (o guarda-rodoviário). Porém, o que importa é que a natureza do filme nunca se trai, e sempre se mantém em alta, não importando a história que acompanhamos.

A direção leve e inusitada da dupla de diretores consegue ainda encontrar momentos para encaixar assuntos periféricos, mesmo que pareçam em um olhar mais aproximado jogados no roteiro. É assim que se fala da questão da eutanásia se tornar um negócio, e o já conhecido "turismo de morte" na Suíça, um país que permite o suicídio assistido e para onde várias pessoas viajam afim de realizar um último ato que seu país de origem as proibiu.

E mesmo que em certo momento pareça virar episódico, a tensão crescente em torno do casal principal sobre a decisão da esposa de assumir que já passou da hora de se internar e evitar um sofrimento ainda maior quando seu esquecimento atingir as memórias do casal é o que consegue mover o terceiro ato e fechá-lo circundando toda a história como uma homenagem a todos os que não puderam realizar tal ato de dignidade humana.

# Serpico

Caloni, 2015-08-31 <cinema> <movies> [up] [copy]Serpico é mais um filme que se aproveita ao máximo da persona de Al Pacino. Um "Bons Companheiros" versão policial do diretor Sydney Lumet, que iria também trabalhar com o ator em Um Dia de Cão. Aqui ele interpreta Frank Serpico, um policial que descobre que um sistema de coleta de propinas existe aparentemente em todos os departamentos de polícia de Nova York -- ou pelo menos em todos em que ele passa -- e não consegue se desvencilhar da ideia de estar fazendo algo de errado em não acusar seus colegas de estar fazendo. Oriundo de família italiana, o conflito moral que ele se coloca cresce vertiginosamente enquanto ele tenta achar pelo menos uma pessoa íntegra na cidade para por um fim à corrupção policial, galgando todas as hierarquias, encontrando obstáculos mais sutis do que tinha no começo.

O que é genial no filme é que esse dilema moral é invertido logo no começo, quando o vemos ser baleado e a preocupação de diversas pessoas em torno desse evento, pois parecia existir "pelo menos uns cinco tiras dispostos a enfiar uma bala em sua cabeça". Ao fazer o espectador pensar que este é um caso de um policial corrupto que passa a ser odiado por onde passa -- ou pelo menos ficar em dúvida de qual é o lado certo da história -- a imersão em torno de toda a sujeira conivente da força policial é mais intensa, assim como Serpico a sente.

No entanto, antes de investigarmos a posição em que o sujeito se colocou, Sidney Lumet primeiro dedica metade do filme para mostrar a evolução de Frank desde a época de recruta bem-intencionado. Logo vemos que Serpico é esperto, que não perde tempo em serviço, e que algumas coisas o deixam incomodado, como a surra que um dos suspeitos de um estupro leva. A forma como a investigação feita por ele e como ele consegue pegar outros dois suspeitos simplesmente levando o sujeito na conversa é primordial para entendermos a rapidez com que ele galga as posições policiais, e como está disposto a se tornar detetive disfarçado. Serpico é a mente policial em ação. O problema aparece quando percebemos que talvez ele seja a única mente policial em ação de toda Nova York. Como ele diz em determinado momento, "se o resto dos policiais tivesse tanta energia para combater o crime quanto para manter o esquema de propinas, o crime seria varrido da cidade".

Mais impactante é a forma de vermos Serpico sempre em movimento, quase correndo, até quando vai ao teatro com sua namorada, enquanto o resto dos seus colegas está sempre encostado em uma parede, com um sorriso de lado, com uma conversa mole. A honestidade é relativizada de uma maneira que se torna pecado mortal não fazer parte do que já é natural para todos. A inquietação de Frank em torno de tudo isso se torna a nossa inquietação. Mesmo que observamos essa realidade já com o olhar previamente cínico, é a integridade de Serpico que é contagiante, embora seu ar esquentado sempre apareça como um de seus inimigos, e a falta do jeito político de lidar com as pessoas parece o colocar sempre um passo atrás de onde estava.

A câmera de Lumet, como sempre, parece brincar de perspectiva e sugerir visualmente o que já vemos na atuação totalmente dedicada de Al Pacino. Em determinado momento, quando parece conseguir prender uma das pessoas no esquema, o enquadramento mostra boa parte do teto da entrada da delegacia, deixando o já baixo ator menor ainda diante do policial que o recebe.

A fotografia escura e sombria, ao mesmo tempo, demonstra como toda aquela sujeira penetra pelas narinas do policial. Cada vez mais aquele rosto limpo vai dando lugar a uma barba e cabelo que crescem como samambaias, e roupas descoladas que o diferenciam sempre dos colegas à sua volta, sempre de uniforme ou terno.

Serpico pode parecer lento em determinados momentos, mais ou menos da metade para o final. Porém, é esse o preço do amadurecimento da questão quando ela de fato entra no mérito da justiça em si, e como ela parece vagarosa perto da realidade do herói. Parece que mais anos ainda se passaram até o vermos finalmente no banco das testemunhas. A troca de ritmo é uma outra virtude admirável desde diretor. Criou-se um filme nos anos 70 que até hoje parece atual. Quando falamos de segurança pública, universal, até.

[2015-07] [2015-09]