- A Possessão do Mal

- Beira-Mar

- Um Método Perigoso

- Samurai X 1: O Filme

- Lunar

- Deus da Carnificina

- Ida

- Eu Estava Justamente Pensando em Você (Sam Esmail, 2014)

- The Nightmare

- Peter Pan

- Eu Matei Minha Mãe

- O Exterminador do Futuro: Gênesis

- Fundamentos

- Goosebumps: Monstros e Arrepios

- Circle

- Dheepan

- The English Surgeon

- Advanced Style

- Mistress America

- Back in Time

- Indexando símbolos com rapidez

- Kung Fury

# A Possessão do Mal

Caloni, 2015-10-01 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Você já conhece a história: câmeras espalhadas pela casa; acontecimentos estranhos que vão aumentando a cada noite; os especialistas na arte de se comunicar com espíritos.

Você até já conhece suas variantes: a família feliz com um final trágico; o cético que precisa de provas concretas de que algo está errado; os jump scares que agora usam a câmera subjetiva para assustar.

Ainda assim, o trabalho do diretor estreante David Jung merece seus créditos por pegar todas as fórmulas batidas dessa geração de terror e construir algo minimamente coeso e, com um pouco de sorte, que assuste a noite da maioria dos espectadores.

O filme é centrado o tempo todo na figura de Michael King do título original (Shane Johnson), um documentarista que vê sua jovem mulher morrer por conta de uma decisão fortemente influenciada por uma cartomante. Disposto a colocar a limpo essa questão do sobrenatural, seis meses depois ele inicia um projeto em sua própria casa, enchendo-a de câmeras e carregando sempre uma consigo na esperança de captar a única coisa que as pessoas que mexem com o sobrenatural ainda não conseguiram obter: provas concretas.

Ao visitar um ex-padre que ouviu o demônio, um casal de satanistas e seu ritual dark-erótico e um necromante à noite no cemitério, Michael parece pouco se importar com os pesadelos de sua filha, pois se encontra obcecado com o além-mundo. Bom, como diz o ditado, quem procura acha, e agora Michael terá que conviver com o fato que ouve vozes constantes e sofre movimentos involuntários dizendo o que seu corpo deve fazer. A experiência do filme é constatar a visão subjetiva de quem está aos poucos sofrendo um processo de possessão demoníaca. Se demônios não costumam mais assustar as pessoas, uma pessoa perturbada e câmeras de perfil parecem hoje em dia dar um resultado mais eficiente.

Talvez beneficiado enormemente pela edição de Jake York, os cortes bruscos no tempo e espaço influenciam enormemente essa sensação de perda de controle que Michael compartilha com o espectador. Com detalhes que vão se somando a cada novo momento filmado, a sensação é que os dias vão se perdendo, e a casa aos poucos vai se transformando em um pequeno antro do inferno.

O resultado é que, mesmo tendo que aguentar as falhas graves de lógica -- principalmente quando não há câmeras na mão de Michael, mas magicamente temos a visão a partir de seu rosto -- e os sustos desnecessários aliados a falhas grotescas no vídeo que qualquer observação mais atenta relevaria algo muito estranho acontecendo, A Possessão do Mal consegue se sair bem em sua narrativa a ponto de relevarmos seus detalhes e nos concentrarmos no drama que se estabelece no protagonista e que se recusa a sair. Um bom exercício de estilo, ainda que provavelmente seja esquecido rapidamente ao sair da sala de cinema.

# Beira-Mar

Caloni, 2015-10-02 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Beira-Mar é aquele lugar onde terra e mar são confundidos, e onde geralmente há uma praia. Categorizar o trabalho que leva esse nome como "filme-gay" é de uma miopia sem tamanho. Seria o mesmo que chamar beira-mar (o local) de 100% terra firme ou de 100% alto mar. Havendo infinitos graus de atração sexual que uma pessoa pode ter, e que costumamos polarizar como gay e hétero, os protagonistas da história flertam com todos eles, como se andassem despreocupadamente pela praia em um passeio matinal.

Digirido e escrito pela dupla de gaúchos Filipe Matzembacher e Marcio Reolon em suas estreias em longas ficcionais, a história gira em torno de uma viagem de dois amigos, Martin (Mateus Almada) e Tomaz (Maurício Barcellos), em que um acompanha o outro para resolver um problema de família após a morte do avô. Pousam na casa do pai de um deles, que fica de frente para a fria praia. Ambos conversam amenidades, falam sobre experiências passadas, chamam alguns amigos para se divertir e parecem estar em uma fase de mudança em seu relacionamento. Apesar de uma sequência abolutamente exemplar envolvendo a visita à casa de seus familiares, ela funciona como acessória ao processo de descoberta dos dois rapazes, e pode ser considerado um flerte incidental com O Segredo de Brokeback Mountain, apesar de (ou porque) o conflito entre a família e o pai do garoto pede uma atmosfera de velho-oeste (até com direito a solo de gaita).

No entanto, ao observar a câmera sempre na mão, a importância dos objetos e pessoas fora de foco, além dos zooms com ênfase mais nos personagens e menos no que fazem (muitas vezes nem vemos isso em tela, como um momento em que alguém está serrando um pedaço de madeira), é de se considerar que o trabalho da dupla está totalmente focado em como as pessoas reagem e interagem ao ambiente, seja um sorriso de lado, um andar sem firmeza, um olhar desviado. Nesse sentido, se comparamos com o trabalho intimista de Ang Lee veremos que há mais semelhanças que coincidências, embora não com o mesmo ar de intolerância e conflito, e sim compreensão e cumplicidade.

Cumplicidade, aliás, é a palavra-chave para tentar determinar o grau de realização do elenco enxuto de atores, até entre os mais periféricos, como a Dona Natalia (Elisa Brittes), que consegue criar uma figura tão conhecida pelos trejeitos quanto única na situação ríspida em que é introduzida, e logo depois em uma segunda visita mais reveladora. Porém, os personagens que acabam se tornando indispensáveis em uma possível lista do ano para o gênero queer acabam sendo sem dúvida a dupla Mateus Almada e Maurício Barcellos, cuja sensibilidade em expressar de forma velada seus sentimentos só pode rivalizar com os movimentos de câmera da outra dupla na direção.

Usando cores neutras, mas que em conjunto se tornam frias, típica do Sul do país (do fotógrafo João Gabriel de Queiroz), e uma direção de arte que impersonaliza todos os cantos por onde a dupla anda, seja dentro de casa, no parque da cidade ou em uma avenida deserta, a intenção continua sendo dar menos destaque ao ambiente e mais às pessoas. Não apenas seus movimentos, como já foi citado, mas os diálogos banais que parecem sempre dizer algo a mais. Como sabemos desse jogo entre mar e terra, fica fácil perceber segundas intenções no momento em que um dos garotos descreve como se perdeu na praia e levou a pior surra da sua vida de seu pai, ou até em uma pergunta inocente a um quase-estranho ("você surfa?").

O filme está recheado dessas ambiguidades e sutilezas que vão enriquecendo o tema da sexualidade em uma abordagem realista que a torna algo natural, e até arrisca dizer que é trivial, algo corajoso por estar abordando diversos tipos de atração, e muito mais digno de aplausos do que a bem menos sutil experiência lésbica em Azul é a Cor Mais Quente. Mais uma coincidência ou não, o filme premiado em Cannes também apresenta uma das personagens de cabelo azul, com a diferença de que em Beira-Mar o tom do cabelo preencher por completo seu significado metafórico, já que estamos falando das diferentes nuances entre a "terra firme e dura" (hétero?) e o "mar azul e calmo" (gay?).

Conseguindo tornar uma narrativa simples fascinante através das sutilezas que vão se acumulando em torno de relacionamentos coloridos naturalmente em um ambiente de cores frias e impessoais, Beira-Mar é um trabalho não só corajoso, como original em sua abordagem à sexualidade humana. O filme atravessa conceitos (e pré-conceitos) para tentar extrair a essência do que nos torna seres atraídos uns pelos outros, sem distinção de gênero. Afinal de contas, abaixo do mar também existe terra firme.

# Um Método Perigoso

Caloni, 2015-10-02 <cinema> <movies> [up] [copy]Cronenberg, um diretor geralmente fascinante (Terapia de Risco), por algum motivo, dirigiu um filme burocrático que conta a história de amizade entre Sigmund Freud (Viggo Mortensen) e Carl Jung (Michael Fassbender) como um documentário da BBC. No meio envolve a russa judia Sabina Spielrein (Keira Knightley), de paciente para amante e posteriormente médica.

As partes interessantes é que não havia antes restrições quanto a tratar conhecidos (como Jung utiliza sua esposa em uma sessão de terapia), mas já há a noção de transferência (quando o paciente transfere sua identidade para seu médido, e acaba se tornando vulnerável).

Com exceção da curiosa participação de Vincent Cassel como o controverso psicólogo Otto Gross, todo o elenco está devidamente alinhado com os objetivos do diretor: contar uma história envolvendo figuras famosas da psicologia, e talvez por isso mesmo envolvê-los em uma redoma de vidro, evitando retirar a aura de pensadores profundos. Não é possível retirar nada da personalidade de ambos durante todo o filme. São apenas estátuas repetindo diálogos e situações conhecidas. Sabemos de toda a história envolvendo os dois antes do filme começar, e nada muda. Se você nunca soube, poderia ter lido 10 minutos de Wikipédia.

Ainda assim, Keira Knightley na primeira metade do filme dá um show de contorcionismo, fazendo caras e bocas que prometem. De fato, é a personagem mais interessante do começo ao fim, mas também fica envolta em um véu de invulnerabilidade, apesar de ser a persona mais vulnerável de todas.

A grande questão da divergência entre Freud e Jung ou vira um caso de novela ou é abordado de maneira tão superficial, e as trocas de cartas é tão infrutífera, que fica difícil de fato se importar se um prefere usar sexo para tudo e outro prefere búzios jogados ao vento.

Com efeitos visuais por computador que geram a estranheza de irrealidade, uma direção de arte simplesmente higienizada, uma trilha sonora repetitiva e monótona -- melhor o silêncio, na maior parte do tempo -- Um Método Perigoso está nos dizendo em seu título sobre essa forma de dirigir filmes, pois pode causar uma cura involuntária de insônia. Ou morte por monotonia.

# Samurai X 1: O Filme

Caloni, 2015-10-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Em um momento do filme um personagem fala: "Me mate", no que o outro responde: "Morra". Logo depois, algúem diz: "Seja bem-vindo de volta", no que o outro responde: "Estou de volta". Acredito que isso sirva para demonstrar um dos grandes erros em Samurai X 1: O Filme: sua redundância. Com uma duração de duas horas e 14 minutos, o diretor Keishi Ohtomo (Samurai X 1: O Filme, Samurai X 2: O Inferno de Kyoto, Samurai X 3: O Fim de Uma Lenda... "Samurai X 4: Antes do Início"?) parece ter se empolgado um pouco demais com o personagem nascido dos mangás (e posteriormente anime).

Estamos no Japão, na era Meiji, a primeira em que o Império começa a se modernizar (e se ocidentalizar), no final do século 19. O início com uma sequência que indica que a era da pólvora já começou por lá deixa isso claro. Uma piada curiosa do filme é quando alguém diz ser vegetariano, algo um tanto inusitado para a época. Ou talvez nem tanto, considerando que o herói da história flerta com a cultura emo, pois é um ex-assassino sanguinário que possui uma espada que não mata e tem sensibilidade (e rosto) de garota. Vivendo como um andarilho após ter se arrependido de sua vida de mortes -- e ter ganhado uma cicatriz bonitinha em forma de X -- Kenshin Himura é um personagem que se limita a responder aos outros como ele pretende matar alguém com a espada que carrega (dica: não pretende), além do filme se limitar a mostrá-lo quase sempre em um close de semi-perfil, com os cabelos na frente do rosto, com um olhar que, interpretado pelo ator Takeru Satô, não quer dizer coisa nenhuma o tempo todo.

Há também a recém-nascida polícia de Tóquio (ou o que seria no futuro), que pretende manter uma era de paz e prosperidade para o novo país, encabeçado pelo seu observador chefe Saito Hajime (Yôsuke Eguchi). No entanto, eles terão problemas com os ricaços do ramo do ópio, como o exagerado Takeda Kanry (Teruyuki Kagawa), um aficionado por armas que resolve tudo através do dinheiro, inclusive mantendo um exército de ex-samurais famintos, que após a última batalha ficaram "desempregados". Fechando a lista principal, temos uma ancestral de Walter White de Breaking Bad, Megumi Takani, interpretado pela bela Yû Aoi e que faz um ópio como ninguém (embora isso apareça apenas uma vez e de maneira a condenar a prática), além da idealista Kaoru Kamiya (Emi Takei), que mantém uma escola de luta com espadas que -- vejam só -- também mantém a filosofia de não matar. Aparentemente a máxima "armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas" estava sendo usada à risca naquela época.

Com uma fotografia e direção de arte que parece polir bem uma pérola novelística, "Samurai X" se sai bem nos quesitos técnicos, e consegue ter pelo menos duas sequências interessantes de luta, embora em sua maioria tudo seja uma confusão e o batido efeito de slow motion que já não consegue ser tão efetivo. Já a trilha sonora, fortemente influenciada pelo conteúdo televisivo japonês -- especialmente, claro, os animes -- atrapalha mais do que ajuda, tentando criar temas em torno de seus personagens, e fazendo tudo soar episódico e passageiro, o que não combina em nada com o tom da direção, que parece tentar contar um épico com muito pouco fôlego.

Comprometido provavelmente pelo baixo orçamento, o Japão que vemos é restrito, o que é uma pena, pois adoraria ver uma visão artística dessa época. Se limita a uma cidade-cenário daquelas do estilo minissérie global. No entanto, o uso da fotografia em diferentes tons (dia, noite, tarde, chuva) e o abuso dos movimentos de câmera flutuante (em determinado momento temos até uma bela troca de eixo, quando vemos Kenshin de cima para logo em seguida enxergarmos o corredor à sua direita) consegue distrair o suficiente para tudo não soar ainda mais repetitivo. A quantidade de extras nas cenas de luta também é um bônus, apesar de todos eles se limitarem a realizar aqueles gestos que vemos em séries de super-heróis como Changeman e Power Rangers.

Medíocre como narrativa e devendo muito como história, sua grande decepção é adotar o tom politicamente correto e virar um filme de samurai pós-era de samurais para crianças. E em seu terceiro ato parece mais disposto a fixar seus personagens em torno do que será o começo de uma série de filmes do que de fato concluir alguma coisa de maneira mais impactante. Entregue aos clichês dos filmes desse gênero, temos os dois clímax já conhecidos (aproveitando até que temos duas mocinhas) e nenhum deles funciona muito bem (por que se render quando basta fugir? de onde vem a magia do personagem misterioso?). Alguns roteiros de jogos já conseguem ser mais criativos que isso. Talvez seja hora das produções de animes live-action repensarem seus enlatados.

# Lunar

Caloni, 2015-10-06 <cinema> <movies> [up] [copy]Três anos. Apenas isso, e termina o contrato entre Lunar, uma corporação que domina o ramo de energia na Terra, e Sam (Sam Rockwell), o trabalhador solitário da estação de coleta de Hélio 3 na Lua. Como única companhia, Sam dispõe de GERTY (Kevin Spacey), um computador que reconhece a voz e o sentimento do astronauta. Em "Lunar", curiosamente, a única voz amiga do ser humano é um programa cibernético.

O primeiro longa do diretor e roteirista Duncan Jones flerta necessariamente com seu primo distante, "2001: Uma Odisseia no Espaço", mas as coincidências terminam na solidão do espaço e na companhia robótica, quando um mundo regido por uma corporação e a clonagem humana tomam lugar nesse thriller dramático com toques de ficção científica na medida certa. Aqui o futuro só existe para criar este pequeno simulacro da pequenez humana frente não apenas às grandes corporações e a Inteligência Artificial, mas frente aos seus próprios limites na natureza.

Criando uma narrativa fina e sempre em constante movimento -- quase apressada -- que se beneficia de uma trilha sonora (Clint Mansell) não excelente, mas quase empolgante, Lunar reconhece suas limitações artísticas, preferindo não entrar muito em questões periféricas -- como o funcionamento da estação lunar, alimentação, processo de clonagem e até mesmo a necessidade de um processo tão complexo com a desculpa de "economia" para a empresa -- e focando na relação entre Sam, GERTRY e o outro Sam. Tendo como seus melhores momentos a interação desse trio, o filme se propõe a esticar um quase-conto para uma hora e meia de uma simpática história que não atravessa muitos limites mesmo tratando de temas espinhosos.

Filmado por dentro quase sempre com a visão do teto, dando um sentimento claustrofóbico, e por fora quase sempre de longe, dando um sentimento de isolamento acachapante, a história mantém uma dinâmica simples que envolve a rotina do operário lunar em torno do coletor da fonte de energia na Terra, enquanto se distrai construindo uma maquete de sua cidade natal, revê os vídeos de sua esposa que aguarda seu retorno junto de sua pequena filha, além de manter seu corpo saudável. Dessa forma, o estranhamento da piora súbita de seu corpo soa ainda mais conspiratório do que apenas um acidente, além de através dessas poucas informações o roteiro conseguir entregar pistas contextuais do que realmente está acontecendo (como Sam não se lembrar direito quais edifícios fez da maquete, ou qual foi a última vez que conseguiu contato direto com a base).

Com uma conclusão mais simplista que todo seu desenvolvimento, Lunar com certeza ainda vai continuar sendo um filme favorito de alguns cinéfilos, além de gerar discussões em torno de seus temas em conversas de bar. Como sempre, esses são os sintomas necessários de uma ficção científica que cumpre a grande tarefa deste gênero: discutir o mundo em que vivemos falando de outros mundos possíveis.

# Deus da Carnificina

Caloni, 2015-10-07 <cinema> <movies> [up] [copy]Deus da Carnificina só funciona tão bem porque as pessoas que nele estão continuam sendo elas mesmas até o fim, e usam personalidades extremamente triviais, que fazem parte do dia-a-dia de qualquer um (ainda mais nas infinitas discussões de internet). Não há seres complexos demais neste filme, mas ideias antagônicas construídas através de quatro performances que ecoam até a duração do próximo argumento. Não há agressão física que consiga se comparar a um embate de ideias que, diferente dessa, nunca termina quando um dos lados cai no chão.

Dirigido por Roman Polanski, que adaptou uma peça de teatro junto da sua escritora, Yasmina Reza, este é, junto do recente A Pele de Vênus, um trabalho intimista, concentrado em um espaço fechado onde poucos atores contracenam e possuem interação e tempo de tela suficiente para desbravar seus personagens até seus limites, que é o que ironicamente acontece após se reunirem depois que o filho de um dos casais bate no filho de outro casal. A cena é mostrada nos créditos iniciais, e é apenas isso que nos é revelado até então. De repente, somos jogados para a tela de computador da prática Penelope Longstreet compilando um testemunho do que aconteceu com seu filho e o do casal ao lado.

Não por coincidência, Deus da Carnificina conta com quatro expoentes de peso em seu enxuto elenco. Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Reilly contracenam por 80 minutos em uma miríade de ideias que vão se remoendo em torno do único fato que de fato culminou em um prejuízo físico: o filho de Waltz e Winslet acertou o rosto do filho de Foster e C. Reilly, arrancando dois dentes, um em estado irrecuperável. Para um filme como esse, acho que nada melhor do que tentar destrinchar cada um desses quatro fascinantes (ou irritantes) personagens.

John C. Reilly é Michael Longstreet, um vendedor de equipamentos domésticos que mantém sua vida pacata e dentro dos limites financeiros que ele e sua esposa organizaram. Não muito disposto a criar conflito, sempre tenta reconciliar um dos lados após uma pequena troca de farpas, e seu jeito meio falastrão -- onde C. Reilly adiciona um tom de voz acima dos demais e um jeito engraçado de entoar as palavras, revelando sua regionalidade e simplicidade -- dá a entender que é um bom sujeito. Possui uma alma de comerciante, pois apesar de sua modesta profissão, consegue produtos caros e difíceis de achar, como um uísque de 18 anos de uma destilaria pequena ou charutos de variadas marcas. Não gosta de se gabar muito, mas podemos ver em seu pequeno sorriso e seu olhar cabisbaixo que não gosta de discutir por achar que suas decisões estão acima do julgamento alheio, o que parece ter permitido com que ele convivesse com sua certinha esposa Penelope.

Christoph Waltz é Alan Cowan, um advogado. Desses que fica no celular a maior parte do tempo cuidando de seus casos, o atual em específico defendendo uma empresa de medicamentos. Cowan não queria estar na casa dos Longstreet, acha desnecessário usar seu tempo para cuidar de um filho que considera maníaco, e cuja ação já era perfeitamente previsível, além de não acreditar em qualquer mudança em sua atitude, independente da punição ou da forma de abordá-la. É um cínico, que prefere entregar para sua esposa, Nancy, as "obrigações do lar", mas está sempre pronto para acusá-la dos resultados com seu filho. Não da maneira habitual, obviamente, mas através de pequenos gestos quase indetectáveis -- como um jogar de ombros ou a forma de andar irreverente que Waltz personifica com maestria -- e, claro, da forma como pronuncia certas palavras em seu discurso molenga, embora sempre enfático a respeito da realidade que nos cerca. Cowan, desnecessário dizer, tem certeza de como as coisas funcionam.

Kate Winslet é Nancy Cowan, uma negociante da bolsa de valores que exibe em sua fachada uma maneira e um falar doce que tenta sintetizar o que está sendo discutido e mover em frente. Por dentro, no entanto, principalmente depois que bebe, demonstra ser uma pessoa tão direta (ou rude) quanto seu próprio marido, que critica justamente por não tentar ser alguém mais gentil ou aberto a responsabilidades, como a de cuidar de seu filho. Prática, tenta esconder sua hipocrisia sem ser totalmente arrogante como Alan, mas se mantém firme em discussões, algo que faz muito sentido de acordo com sua profissão que exige pulso firme. A maneira com que Winslet desfila pela sala de estar dos Longstreet e o tom emplumado de discurso nos faz acreditar nessa plataforma inatingível, mas piedosa, que Nancy fabrica tão bem para seu próprio deleite.

Jodie Foster, por fim, é Penelope Longstreet, a certinha e politicamente correta (sempre tem que haver uma, não?). Disposta a consertar o mundo, escreveu um livro sobre atrocidades na África, e planeja escrever outro. Acredita que a "comunidade" deve estar sempre engajada pelo coletivo, e se escandaliza diante de posições que destoem dessa sua visão de vida. Sempre cruzando os braços ao fechar sua fina blusa, se curvando e dourando suas falas com palavras que, embora não pronunciadas com ênfase como Alan faria, enfatiza sua opinião ao trazer termos que já trazem sua carga emotiva, mas, mais revelador, julgadora. De certa forma, Penelope também se acha dona da razão (uma qualidade sine qua non de politicamente corretos, diga-se de passagem). Porém, sua sinceridade em defender seus argumentos e sua reação quando eles não são compreendidos ou abraçados a torna a personagem mais vulnerável, honesta e, talvez, a visão do espectador pouse justamente sobre ela, já que é a visão do "inocente".

Através de uma casa onde o banheiro é uma suíte no final do último corredor, e montando seu palco em uma sala de estar cujo teto geralmente está à vista, e uma estante acaba por cortá-la e dar um ar de pequenez, o design de som quase vira um quinto personagem, já que ele é vital para que compreendamos determinados momentos, como quando Alan precisa falar ao celular, mas ao fundo o trio restante continua conversando, em que um tenta anular o outro falando mais alto. Ou quando Michael abre a janela para arejar a sala, onde ouvimos o barulho do trem ao lado e essa sensação de que o bairro onde vivem não é exatamente de luxo. Porém, ao mesmo tempo usando uma razão de aspecto ampla, Polanski consegue inserir seus personagens nos mais icônicos enquadramentos, possibilitando não apenas que vejamos todas suas expressões e movimentos, mas também composições em que ele joga com a profundidade, trazendo um ou mais personagens à frente e outro(s) atrás, e isso de uma maneira em que tudo soe extremamente fluido. A edição dessa vez de Hervé de Luze, colaborador habitual do diretor, merece créditos por conseguir destrinchar completamente os ambientes e fazer-nos crer que tudo está sendo filmado em uma única e arrebatadora sequência.

Por fim, Deus da Carnificina só não é um trabalho irrepreensível porque em determinados momentos a situação se apresenta inverossímil ou forçada demais, e os personagens estão tão empenhados em continuar com a discussão, que de certa forma isso acaba traindo a visão, compartilhada pelo diretor, que ninguém está de fato ligando para o decorrer da questão principal (o pedido de desculpa de um filho para o outro). E mesmo assim, merece créditos em pontuais momentos onde são inseridas falas falsas ("nem sei mais o que quero dizer") ou comportamentos comuns de pessoas na vida real. Talvez com esse foco todo na argumentação, no entanto, o filme talvez tente mostrar que, apesar das pessoas sempre preferirem expor que não ligam para questões que envolvem outras pessoas que não elas mesmas (até com um filho), no fundo todos querem ter razão, e lutarão (verbalmente, que seja) até o fim para conseguir com que sua visão de vida seja ouvida, quiçá aceita como determinante. Nesse sentido, seja por um lado ou pelo outro, o egoísmo -- ou o egocentrismo -- é o que nos move.

Nesse sentido, talvez a última cena, já nos créditos finais, demonstre não apenas a única mensagem positiva do filme, mas como uma moral de como as coisas são muito mais simples do que parecem. Especialmente se vista sob os olhos de uma criança. Talvez seja bom, de vez em quando, pararmos com nossas pequenas guerras de opinião e tentarmos enxergar a vida como a víamos quando tínhamos 11 anos. Não machuca tentar.

# Ida

Caloni, 2015-10-08 <cinema> <movies> [up] [copy]O universo em torno de Ida torna a vida tão depressiva que até passar o resto dos dias em um convento não parece uma ideia tão ruim. Filmado em preto e branco, com uma tela praticamente quadrada e uma câmera que fica praticamente parada, a atmosfera é bela, lúdica e realista. Anna (Agata Trzebuchowska), a noviça, e Wanda (Agata Kulesza), a tia, fazem parte de um conjunto de planos-detalhes (quando a tela mostra apenas um close mais intimista) que capturam a essência do que está sendo mostrado. Interessante do começo ao fim.

A história gira em torno da busca do paradeiro dos corpos dos pais de Anna, que eram judeus e foram mortos durante a guerra na Polônia. Wanda, sua tia, uma juíza alcoólatra que vive um pesadelo comuno-socialista que remói seus remorsos por abandonar sua irmã, possui a maior parte das falas, mas é de Anna que capturamos a mensagem final de cada passagem. A menina está naquele dilema clichê de não querer sair do convento, mas é obrigada por sua superiora e agora começa a plantar dúvidas em sua cabeça (além, é claro, de ser linda). Ou seria clichê, já que este não é o caso. A maior parte do filme é mais sobre uma reflexão histórica e intimista do peso das decisões em nossas vidas. Ou deveria ser. A maior falha em Ida é nunca contar o suficiente para estabelecer seus parâmetros. Mas quem se importa? A história flui que é uma beleza, e diante de tantos cenários filmados belissimamente por dois diretores de fotografia faz o "road movie" valer toda a pena.

Se desdobrando de maneira fascinante com uma série de acontecimentos nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, Ida vira uma reflexão poderosa sobre a vida e suas rimas, mas como está com o tempo escasso de maneira superficial. Pelo menos faz o gancho com tudo o que foi visto, e de forma alguma é uma conclusão jogada. Com roteiro de menos, mas direção e fotografia de mais, o saldo é mais que positivo.

# Eu Estava Justamente Pensando em Você (Sam Esmail, 2014)

Caloni, 2015-10-09 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O amor está no ar, mas seus portadores estão com dúvidas existenciais, são espertos demais para senti-lo ou sofrem da doença do século: ansiedade.

Ou melhor dizendo, "O" portador. Dell (Justin Long) é um jovem que super-analisa sua vida a todo momento. Curiosamente, o filme começa com ele sendo abordado por uma personagem secundária que nunca mais aparece, o que já indica caminhos tortos no roteiro para fazer ele parecer certo. Mas tudo bem, já que a primeira cena é a de outro personagem secundário em um pré-encontro torcendo para que isso que ele está vivendo não seja um sonho. Infelizmente, as paredes em sua volta estão pintadas com uma noite estrelada com meteoros, e todos já sabem o que isso significa.

Isso também quer dizer que quando encontramos Dell na fila para um evento de chuva de meteoros, a história já está montada ao seu favor. Ou não. Mesmo encontrando Kimberly (Emmy Rossum), a mulher dos seus sonhos (trocadilho intencional), e enxergando todo seu futuro com ela em um piscar de olhos, a sua incapacidade de parar de pensar nos próximos cinco minutos de sua vida e viver de fato cinco minutos atrás -- ou seja, o Agora -- é o seu vilão interno, que faz com que ele reavalie quatro conversas futuras com Kimberly em lugares e tempos distintos como se fossem traços complementares da mesma pintura, enquanto tenta chegar a uma conclusão a respeito dos dois.

Nesse processo há uma mão forte, narcisista e apaixonada pelo seu próprio roteiro e filme. Sam Esmail dirigiu e escreveu este trabalho antes de lançar seu seriado que anda fazendo fama, Mr. Robot, sobre um hacker que sofre de desordem de ansiedade social, o que já diz muita coisa sobre o Cinema provavelmente autoral de Esmail. Utilizando diálogos pseudo-inteligentes que conseguem manter a impressão de estarmos presenciando um "Antes do Amanhecer" contemporâneo, a questão primordial é que há, de fato, questões muito interessantes sobre relacionamentos, pessoas e o auto-conhecimento, mas infelizmente isso está embalado em muito mais bobagens que se pode suportar.

O resultado é que, esperto demais em sua primeira metade, além de conseguir uma edição primorosa entre os cinco momentos que discute, essa esperteza se volta contra o próprio filme em sua segunda metade, onde a fascinação dá lugar à monotonia e a mais do mesmo, pois embora continuem pseudo-interessantes, seus personagens nunca mudam de fato através do tempo que passam juntos, e os cinco momentos do casal que acompanhamos obviamente ocorrem em fases distintas do relacionamento. Ao tentar catalisar a (até então) trilogia do "Amanhecer" de Richard Linklater, que simula encontros de um mesmo (esse sim) adorável casal em períodos de dez em dez anos na vida real, "Eu Estava..." cheira um método alternativo preguiçoso para atingir o mesmo fim.

Mas se até então falei apenas de Dell, que é o dono de todos esses sonhos e ilusões, é porque ele é de fato dono de todas as conjecturas do filme, não sendo possível sequer culpar Kimberly por sua participação medíocre que se resume em dizer suas falas da maneira mais inteligente possível (o que -- surpresa! -- não torna o que diz algo automaticamente inteligente). Dell, por sua vez, capaz de transformar sua vida em um inferno e a de Kimberly em uma eterna espera por um "Eu te amo", ao tentar agilizar os resultados de suas ações o rapaz é incapaz de imaginar sua amada menos genérica para suas fantasias temporais, nem momentos diferentes de sua vida a dois -- exceto quando verbalizado, o que perde toda a graça -- o que faz com que ele também soe como um autista idealizando uma relação amorosa impossível. Conforme a "história" se desenrola, vamos percebendo que não existia de fato nenhum motivo para os tais cinco momentos das vidas dos dois senão dar corda para a incansável discussão de como esse rapaz é esperto em montar momentos na vida para discutir sua incansável obsessão.

Enfim, "Eu Estava Justamente..." é esperto em utilizar mecanismos do Cinema como truque de metalinguagem, ou é ingênuo em achar que o público-alvo dessa comédia romântica acima-da-média-por-ser-mais-racional irá adorar o filme apenas pela sua pseudo-intelectualidade? Talvez a resposta mais sincera seja: não interessa. De uma forma ou de outra, ele se torna uma experiência divertida como exercício intelectual, e esquecível como qualquer outra comédia romântica. Mesmo que o público em geral ignore as bases dramáticas de seu herói no seu último "minuto de silêncio", o que importa é que pareça que há um final feliz em algo que podemos chamar de um entrosamento narcisista alto-astral. Nada mal para um primeiro filme.

# The Nightmare

Caloni, 2015-10-11 <cinema> <movies> [up] [copy]Este documentário com cheiro de History Channel e seus canais auxiliares de balelas acompanha os testemunhos de várias pessoas cujo histórico de vida não sabemos quase nada, exceto que todos eles compartilham de visões durante a noite em que estão dormindo e acordados ao mesmo tempo, incapazes de se mexer. Diagnosticado atualmente como um transtorno chamado de paralisia do sono, o objetivo do diretor Rodney Ascher parece ser convencer ambos os lados: de que tudo aquilo são filmagens romantizadas dos testemunhos (pois sempre estamos a par dos efeitos visuais sendo aplicados) e que pode ser que haja algo sobrenatural acontecendo, nem que seja pelo menos os arquétipos de Jung em ação, presentes no inconsciente de toda a humanidade.

Se passando em diferentes cidades dos EUA e Inglaterra, pulamos de um testemunho para o outro em um formato irritante que tenta capitular cada mínimo momento com um título chamativo. Com efeitos típicos de filme de terror lado B (o que costuma passar no Cinema na maioria do tempo), os sustos são manipulados com som, há montagens de cenas entre os participantes, trucagens de câmera, tudo que seja necessário para tentar dar um ar de sobrenatural ou fantástico em algo que é apenas uma série de descrições de pesadelos tentando achar um significado em comum.

Sem conclusão forte o suficiente para amarrar sua "trama", The Nightmare soa bem mais como um programa televisivo do que um documentário sério, disposto a chegar ao fundo de alguma coisa. Do jeito que é apresentado, o único objetivo é sensacionalismo e sustos baratos.

# Peter Pan

Caloni, 2015-10-15 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Há algo de mágico na direção de arte de Peter Pan, uma versão Live Action contando uma história estilo "Origins" do menino que não quer crescer. Navios voadores, sereias deslumbrantes, fadas minúsculas e brilhantes: tudo parece reluzir e impressionar no filme em uma versão grandiosa que consegue com sucesso flertar com detalhes do desenho original que o fez ser um sucesso (a fonte original mesmo remonta do começo do século passado, uma peça e um romance do escritor J. M. Barrie). Porém, por outro lado, ele se mantém próximo demais da cartilha de aventuras padrão para conseguir impressionar os espectadores mais atentos, se tornando inevitavelmente previsível, e por isso, tristemente enfadonho em sua estrutura narrativa.

A época é algo semelhante à Segunda Guerra, e o local é a Inglaterra, constantemente bombardeada por aviões inimigos. Em um orfanato, crianças são mantidas em condições deploráveis enquanto sua governanta estoca guloseimas. A amizade entre Peter, o garoto que vemos ser abandonado por uma cautelosa mãe, e um outro garoto sempre com ele, parece ser o gancho que une início e fim.

E não só esse, mas há vários outros ganchos na história (trocadilho intencional), pois é necessário forçar relações com o universo futuro da Terra do Nunca. Do contrário, seria apenas mais uma aventura genérica de fantasia (o que é). Por isso temos Gancho, o pirata que se tornará seu arqui-inimigo, só que em vez de referenciar seu futuro -- exceto em pequenas frases e gestos óbvios, como seu receio por crocodilos -- "Hook" é um herói genérico de ação, e seu chapéu de Indiana Jones ajuda mais a descaracterizá-lo do que sugerir algum tipo de personalidade.

De maneira semelhante o filme apresenta Tigrinha e "Smiegel", ou Barrica, embutidos em um mundo onde há um pirata malvado (Barba Negra), há a busca pelo pó de fada por trabalho escravo, e há selvagens e todo o resto: tudo embalado com efeitos deslumbrantes e com o uso das cores que diferencia muito bem as características de cada lugar -- mata, caverna, deserto -- mas ao mesmo tempo soa genérico.

A maior virtude desse novo Peter Pan parece residir em atuações bem-humoradas e/ou competentes. Ainda assim, Gancho e Tigrinha (respectivamente interpretados pelo desinteressante Garrett Hedlund e por uma curiosa Rooney Mara) são decepções por não oferecerem nada além do óbvio. Ele é o aventureiro, só se preocupa consigo mesmo, mas as circunstâncias o leva a ajudar o garoto, etc. Ela é a nativa, já vista em Avatar, diferente, mas linda, vira motivo amoroso de Gancho, etc.

Já Barrica e Barba Negra conseguem florear a parte Live Action sem soarem excessivamente caricatos. Enquanto o primeiro, um Adeel Akhtar escolhido a dedo para o papel, consegue convencer de maneira eficiente sua mescla de ingênuo com malícia conveniente -- e o seu andar é digno de aplausos pela verossimilhança com o desenho em um momento em que o vemos de cima -- o segundo, interpretado por um Hugh Jackman absolutamente irreconhecível, consegue usar seu estereótipo de vilão maluco para entreter com uma hilária combinação entre seus acessos de raiva e seus modos polidos, como quando ele lê as duas únicas regras da Terra do Nunca, tão curtas que poderiam ser escritas na orelha de um porco (algo que ele de fato faz!). Ou na sua indignação em observar que Peter não está na mesma página sobre a existência de uma chave para um mundo secreto.

Por fim, Peter Pan, encarnado pelo jovem Levi Miller, abraça seu destino de escolhido (e alguém realmente duvida em algum momento que ele seja?) de uma maneira divertidamente mista entre idealismo, bravura e perspicácia. Ainda assim, ele soa muitas vezes excessivamente melodramático e precisa ser salvo na hora H tantas vezes e de uma maneira tão arquétipa que não nos importamos mais lá pela terceira vez, já no ápice da aventura enlatada.

A boa e a má notícia é que Peter Pan continua fiel à sua história. Talvez tão fiel que se esqueceu de ousar o suficiente para não parecer apenas mais um reboot de uma franquia desgastada. Atualizações desse tipo vendem ingressos 3D e fisgam o adulto desatento que enxergou no trailer um drama épico, e descobriu que histórias infantis, no mundo comercial com censura PG em que os mortos viram fumaças coloridas, continuam infantis para sempre.

# Eu Matei Minha Mãe

Caloni, 2015-10-16 <cinema> <movies> [up] [copy]Xavier Dolan é um menino prodígio que desde os cinco anos atua e desde os vinte se envolve com direção e roteiro de seus filmes de temática adolescente com uma abordagem intensamente poética. Este seu primeiro filme, Eu Matei Minha Mãe, foi escrito por ele aos dezesseis anos e é parcialmente biográfico.

A história conta a relação conturbada entre o jovem Hubert Minel (Dolan) e sua mãe, Chantale Lemming (Anne Dorval). Não compartilham o sobrenome por ela ser divorciada, mas cuida do seu filho sozinha. Suas constantes caronas de e para o colégio incitam as maiores brigas, mas as melhores reparações se encontram sob o teto de sua casa, brega e antiquada como sua mãe. Através de recortes de vídeos do próprio Hubert se filmando no banheiro, além de pequenos trechos de poesias e textos escritos por ele, Eu Matei Minha Mãe segue o princípio de ser um pseudo-documentário encenado pelo próprio protagonista.

Ao comparar de maneira gritante os universos do jovem e sua mãe, além de suas conversas sempre deixarem claro que suas prioridades são completamente diferentes -- ele quer um lugar ao sol e sentir que é amado e respeitado, ela quer educar o filho para a realidade da vida, e está sempre preocupada a seu respeito, ainda que não demonstre -- o filme estabelece uma chave universal para entender a relação entre mães e filhos: conectados diretamente desde a criação (ou adoção), são dois seres de gerações e pensamentos distintos tentando manter viva uma relação fadada ao fracasso. Quantos amigos você tem com diferenças de idade tão gritantes quanto as de uma mãe e seu rebento? Pois é, agora imagine tentar ser amigo de uma pessoa mais velha (ou mais nova) que você, viver na mesma casa, compartilhar a mesma rotina. Isso todos nós nos acostumamos, mas é na adolescência onde o maior número de feridas são abertas (e cicatrizadas mais tarde).

Dolan como criador concretiza em filme um texto difícil, cheio de sutilezas, partindo para cenas em câmera lenta com música pop, momentos em que a câmera se distancia dos personagens, colagens com imagens surreais simbolizando um momento de sanidade -- como a imagem de uma santa -- ou de loucura -- a amizade entre duas amigas mais velhas. É um filme que encanta pela sua universalidade, mas encanta também pelas atuações cheias de personalidade. O próprio Dolan consegue destrinchar Hubert como um garoto inseguro, bipolar, gay e aficionado pela arte da escrita. Já Anne Dorval parece ter encarnado com perfeição todos os toques, diálogos, expressões e reações de uma típica mãe que se preocupa com o filho adolescente e que tenta inutilmente tocar sua própria vida, minúscula perto das demandas de um ser com hormônios à flor da pele.

Mesmo que você não goste de filmes intimistas ou até mesmo independentes, Eu Matei Minha Mãe consegue manter um alto nível de produção e não soar bizarro para o senso comum. Pelo contrário. Ao imputar universalidade nessa relação eterna, alcança o lugar-comum sem soar banal.

# O Exterminador do Futuro: Gênesis

Caloni, 2015-10-16 <cinema> <movies> [up] [copy]Diferente dos outros dois filmes anteriores, Genesys resolve homenagear a saga original revendo as cenas clássicas do filme de 1984, refilmando-as com menos charme, e entregando novas reviravoltas. Como tradição, inova o modelo T-800, mais uma vez trazendo uma novidade da época, a nanotecnologia. Não se saindo tão mal quanto o terceiro filme, mas impedindo qualquer empatia do público com essas novas versões de Sarah Connor, Kyle Reese, John Connor e Terminator, sua "sacada genial" é revelada no meio da história, e para os que tiveram a sorte de não assistir nenhum trailer e não ver nenhum pôster, pode até ser uma surpresa, mas surpresas não necessariamente tornam um filme melhor, e nesse caso temos o efeito contrário.

Não adianta nem tentar entender a história em sua cronologia, pois a partir do momento que várias linhas do tempo convergem e competem entre si nada faz muito sentido. Passado e futuro são recriados ao bel prazer do roteiro desnecessariamente confuso da dupla Laeta Kalogridis e Patrick Lussier, e o filme do diretor televisivo Alan Taylor soa televisivo do começo ao fim, e tal como em séries de TV repetitivas, traz Arnold Schwarzenegger repetindo seu papel como um guardião em diferentes participações que fazem as homenagens esperadas, além da frase "venha comigo se quiser viver", dita por vários personagens ao longo da série.

Dessa vez pelo menos há um elenco relativamente competente, embora empalideça diante dos personagens dos dois primeiros filmes. Emilia Clarke como Sarah Connor convence pela sua energia, mas não há nada no roteiro que a faça conter a profundidade de uma sobrevivente. Ainda que muito jovem, Linda Hamilton já trazia o peso do drama em sua expressão de preocupação constante acerca de seu próprio destino na loucura do primeiro filme, e no segundo a preocupação iminente acerca do filho e do futuro eminente que os cercavam no pré-apocalíptico "Dia do Julgamento".

Schwarzenegger possui diferentes versões neste filme, em que a mais nova é obviamente um boneco de plástico estilizado, mas a mais velha o torna o membro mais respeitoso do elenco. Mais uma vez ele repete suas falas, mas mesmo que de maneira automática consegue soar mais autêntico que nos filmes anteriores, mais sábio, com um timing e cadência de alguém que quis novamente o papel. Porém, sua energia não é mais a mesma, e as cenas de luta e perseguição possuem apenas sua silhueta que sabemos ser de um dublê, computadorizado ou não.

Jai Courtney é um Kyle Reese mais complexo que o visto no filme original, embora Courtney não esteja à altura e comprometa o resultado junto do roteiro. Suas falas mais memoráveis são de alívio cômico que não funciona, pois Alan Taylor não consegue criar a atmosfera necessária que nos envolva dramaticamente para que a comédia faça sentido como escape. A atuação de Courtney é o exemplo mais didático de um filme que está no automático, sem engajamento.

Talvez o mais impressionante é que, não importa o quanto tente-se inovar o conceito de um exterminador robótico, nada parece se comparar à forma esquelética clássica, que é digno de um filme de terror até hoje. Pode ser a imagem nostálgica de quando efeitos visuais eram mais difíceis, e até stop-motion era utilizado. Vivemos épocas mais maleáveis na computação, e nossa imaginação não pega no tranco tão bem em ver joguinhos de computador dentro de um roteiro.

Aliás, esse roteiro escrito a quatro mãos é quase um passeio a um parque de diversões, semelhante ao filme anterior, do que uma trama de fato. Um Jurassic World futurista, cujas intenções também estavam longe de contar uma história. Essa tendência recente de apenas mimetizar a experiência visual dos espectadores e ignorar que personagens devem ser criados e uma história precisa ser contada pode ser uma boa para o cinema pipoca, mas está anos-luz atrás da boa e velha identificação de um drama, por mais absurdo que este fosse. Mesmo que lidasse com a inescapável corrente do destino.

# Fundamentos

Caloni, 2015-10-21 [up] [copy]Um amigo meu costumava dizer que qualquer conhecimento precisa ter bases sólidas. "Os fundamentos", dizia ele. Sem os fundamentos, o prédio do conhecimento vai abaixo em pouco tempo. Mas com eles, construídos de cimento armado, reforçados e com alicerces bem planejados, não há informação demais suficiente para abalar o prédio do conhecimento.

Esse meu amigo demorou um pouco mais que o que as pessoas costumam demorar para entender o conceito de if na programação. Se não me engano, ele passou semanas revisando a abstração, mas depois que entendeu, nunca mais perguntou uma vírgula para mim sobre o assunto. Eu escrevi uma "ode ao if" dividida em duas partes, pois ele merece. Para mim é o conceito-chave por trás de toda a lógica da programação, tal qual os flip flops constituem o alicerce da programação em hardware. Para mim, Ada Lovelace, a primeira programadora da história, que apostou na invenção maluca de Charles Babbage, sabia muito bem onde estava pisando. Escreveu diversos programas no papel antes que o computador saísse dele. Na época, o projeto falhou miseravelmente. Mas manteve-se seu legado, e seu sonho de um dia conseguir implementar em uma máquina mecânica o saldo condicional. A chave para o universo.

E é através desse salto condicional, esse alicerce do nosso prédio, que se construiu todas as firulas abstratas que são fontes de discussões intermináveis no grupo de C/C++ Brasil e discussões ainda mais malucas nas nossas reuniões mensais do ChoPP. É entendendo esse conceito tão "básico" (lembre-se que básico vem de base) que todas as outras abstrações fazem sentido. E assim por diante. É entendendo o conceito de tipo, rvalue, lvalue, precedência, gramática, templates, recursividade e STL que pode-se entender com louvor as construções mais malucas já inventadas e padronizadas em C++: os padrões 11, 14, 17!

E é por isso que, quando for estudar algo, por mais complexo que seja, não se deve abrir mão da introdução daquele primeiro livro, do capítulo básico em que o autor explica as motivações por trás das criações da lógica computacional. Pois é nesse básico que se escondem os fundamentos, os alicerces, o concreto armado. É lá que está a fonte de todo o conhecimento, a pedra angular dos maiores arranha-céus que programadores já fizeram, do maior conjunto de milhões de linhas de código que continuam funcionando. Esse é o segredo. E nunca é difícil. Afinal, tudo aquilo é muito básico para ser deixado de lado.

# Goosebumps: Monstros e Arrepios

Caloni, 2015-10-21 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O escritor R. L. Stine é conhecido como o "Stephen King da literatura infantil". Se formos levar essa analogias para as telas, a comparação parece se tornar até mais óbvia. Enquanto os monstros criados por King encarnam o drama humano, em "Goosebumps" vemos um louva-a-deus gigante e maluco tropeçando nos carros em seu caminho e um boneco de ventríloquo servindo como o vilão personificado de um mal que está mais para encarnação da travessura.

Dirigido por Rob Letterman e escrito por Darren Lemke (cada um responsável em sua área de expertise pelos simpáticos "Montros vs Alienígenas" e "Turbo"), a história e o seu desenrolar em Gooosegumps está recheada de lugares-comuns de filmes do gênero: família que se muda de cidade por conta da morte do pai/marido, vizinho estranho nada simpático, filha do vizinho desobedecendo o pai, escritor excêntrico cuja criação foge ao seu controle e, é claro, o bobo da corte. Todos esses ingredientes, no entanto, se reúnem para entregar uma experiência OK e alguns efeitos bem impressionantes. E seriam ainda mais, se não fossem quase totalmente realizados por computação gráfica, jogando na nossa cara -- ainda mais em sua versão descartável em 3D -- que todos aqueles seres nunca existiriam em "carne e osso".

A presença de Jack Black como o escritor traumatizado na infância R. L. Stine e o próprio boneco Slappy (além de uma ponta como garoto invisível) é certeira em não exagerar demais na atuação, ainda que eu preferisse que Black saísse mais uma vez dos eixos, como no ótimo Escola do Rock, ou até no péssimo Nacho Libre. Embora papéis em que o que vemos em tela nada mais é que as caretas e movimentos de sobrancelhas do ator, esse é mais um filme que se beneficiaria do seu overacting de costume. Por outro lado, o par romântico interpretado por Dylan Minnette e Odeya Rush conseguiria seus personagens à quarta potência da loucura e ainda passariam despercebidos, como se os arquétipos do que representam (o mocinho que é a visão mais jovem do escritor, a donzela que possui um segredo por sinal surpreendente) fosse o suficiente para detectá-los e nada mais fosse acrescentado aos seus personagens. Os quatro elementos do grupo, Champ, o nerd que tenta alavancar sua popularidade sozinho, ganha no ator Ryan Lee um personagem simpático que até lembra Anthony Michael Hall nos filmes dos anos 80 de John Hughes (Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil e, claro, Gatinhas e Gatões), e cujas piadas são enunciadas sempre de uma maneira que o espectador pelo menos esboce um pequeno sorriso.

E o problema principal em Goosebumps parece ser exatamente esse: nada consegue elevar a experiência além de pequenos sorrisos em piadas pontuais, ou um olhar de curiosidade em torno das figura computadorizadas. Depois do Abominável Homem das Neves, que surge de uma maneira espantosa através de uma ótima transição prometendo uma perseguição de arrancar o fôlego, ainda mais quando é seguido de um ataque de anões de jardim, logo depois dá lugar a criaturas mais burocráticas e que nunca parecem oferecer tanto perigo quanto no início, servindo apenas para manter o filme em movimento. Depois disso, até o mais distraído e entendiado na sala conseguiria prever as duas ou três reviravoltas e suas conclusões, incluindo uma despedida final que é boba por apresentar a solução no seu próprio problema.

Por fim, Gossebumps acaba entregando apenas a primeira parte do subtítulo nacional, se focando demais em mostrar os monstros digitais de todos os ângulos, e se esquecendo da lei número 1 de todo filme de terror (nunca mostrar demais), gerando como consequência não arrepios, mas bocejos eventuais.

# Circle

Caloni, 2015-10-24 <cinema> <movies> [up] [copy]Circle é um trabalho minimalista que resume o sistema de votos através de uma alegoria simplista, mas eficiente: alienígenas adbuzem 50 pessoas e as colocam dispostas em um círculo. Elas não podem sair de seus lugares nem tocar as pessoas ao lado, pela pena de serem mortas por um raio que sai do meio do círculo. Ah, mais um detalhe: de tempos em tempos uma pessoa é morta, escolhida através de todos.

As pessoas possuem etnias e origem diversificadas demais, e quase ninguém se conhece. Todas falam inglês por serem abduzidas no mesmo local, mas não deixa de ser extremamente conveniente sua disposição no círculo e, pior ainda, a aparente calma com que discutem como sair dessa situação com vida.

Ainda assim, dadas todas essas ressalvas, a experiência de assistir por um pouco menos de uma hora e meia as discussões e argumentações dessas pessoas a respeito da morte eminente e quais as pessoas que deveriam ser sacrificadas passa bem rápido. Considerando ainda que toda a ação se passa em apenas um cenário com fundo preto, e no fundo os únicos "objetos" em cena são as próprias pessoas, além de todos os atores serem completamente desconhecidos (é uma produção de baixíssimo orçamento, mas ainda assim, uma sábia decisão não colocar ninguém conhecido no elenco).

Usando todo esse esquema para apresentar uma série de diálogos completamente lógicos, e ainda assim carregados de preconceitos, apelações, manipulações e alianças temporárias, Circle se mantém ótimo o tempo todo graças justamente a isso. Esqueçamos que todas aquelas pessoas juntas e dispostas nesse conjunto mínimo de regras não faz sentido, e foquemos no que elas fariam para sair desse lugar. Representantes de uma sociedade com diferentes pontos de vistas, podemos até torcer para uma ou outra pessoa, mas o fato de lutarem pela sua sobrevivência sacrificando outros acaba sabotando qualquer empatia que tenhamos por qualquer uma delas. Mesmo as mais inocentes, usadas não mais do que mecanismo de argumentação.

Falhando justamente em sua abordagem simplória da realidade, Circle é um passatempo divertido pela análise fria do pensamento humano e pela nossa vontade de sempre atravessar os outros pelo auto-bem-estar. Quando não há nada para barganhar, como você convenceria alguém de que é melhor ela morrer e não você?

# Dheepan

Caloni, 2015-10-24 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Sri Lanka é uma ilha bem ao sul da Índia. Obteve sua independência da coroa britânica há mais de meio século, e desde a década de 80 participou de dois processos diametralmente opostos: o crescimento econômico pela liberalização do mercado e cerca de cem mil mortos em uma guerra civil de 25 anos contra o norte e leste do país. Atualmente é uma democracia consolidada e a mais antiga da região, mas não faltam acusações de que houve durante essa guerra um verdadeiro genocídio, ou pelo menos um massacre desproporcional.

A França é uma nação em relativa paz por mais de meio-século. No entanto, sua política de altos gastos em bem-estar social mantém seus centros urbanos como pequenos paraísos, enquanto marginaliza e pune a população periférica, que vive na periferia das cidades sob constante medo da violência causada pelo comércio de drogas. Lá impera mais a lei das máfias que controlam o pouco que possuem, mais do que qualquer tipo de autoridade governamental. Lá a guerra civil sequer existe, pois é desnecessária.

"Dheepan" consegue ignorar todos os detalhes sócio-político-econômicos do tempo e espaço onde se passa sua história por um ótimo motivo: ele se inspira nas Cartas Persas, textos imaginativos do Barão de Montesquieu, que usou da literatura para comparar os valores de duas civilizações bem distintas. O filósofo viveu no século 18, mas isso não impediu o criativo diretor Jacques Audiard de contar uma história de imigração e adaptação de três pessoas sob a ótica de uma lenda Persa.

Auxiliado no roteiro por Thomas Bidegain e Noé Debré, a história narra a saída do Sri Lanka da aflita Yalini (Kalieaswari Srinivasan), da jovem Illayaal (Claudine Vinasithamby) e do guerrilheiro (e guerreiro) Dheepan (Jesuthasan Antonythasan). Dheepan enxerga com os olhos da derrota a queima dos corpos de quase todo seu exército após sua última batalha, e junto de Yalini arrumam uma garota para se fazer passar por uma família que possui passaporte para saída do país. Embarcam, então, em uma jornada rumo ao desconhecido, um gueto em algum lugar da França onde prédios de um condomínio se posicionam em dois conjuntos: de um lado moradores pacatos, de outro gangues que comercializam drogas e aparentemente a ministram no próprio lugar, quartos escuros e bagunçados.

O detalhe é que Dheepan, Yalini e Illayaal não se conheciam, e agora fingem ser marido, esposa e filha indo morar onde o pai de família irá trabalhar como zelador da parte pacata da vizinhança. No entanto, Yalini começa a trabalhar para um senhor inválido do outro lado da "fronteira", que é tio de um ex-líder de gangue, recentemente solto da prisão. Enquanto isso, a pequena Illayaal, a visão da esperança no filme, é uma jovem esperta e que tenta se adaptar com as outras crianças na escola, enquanto tenta manter a harmonia em seu lar adaptado. Todos os três são vistos como pessoas estranhas entre eles, mas a beleza de "Dheepan" é que flutua no ar a sensação de aos poucos se unirem por um bem-comum e invisível: a paz que tanto almejam. E, importante ressaltar, diferente de todos os seus vizinhos, seus valores são os mesmos, pois vieram de uma realidade que compartilharam.

E compartilhar a realidade e os valores é algo difícil de ser conseguido naquela vizinhança. Acuados em um país estrangeiro onde não falam sua língua, nem entendem seu senso de humor, os cingaleses lutam para prosperar em meio a uma versão em minuatura da guerra civil não-declarada entre gangues de diferentes facções. O filme tem toda a calma do mundo para ir explorando as diferenças culturais e de valores, justamente como esperaria um Barão de Montesquieu do século 21. Um exemplo: enquanto tentam matricular a "filha" na escola, precisam responder quem incendiou a escola onde ela estudava em sua terra natal, como se não fosse óbvio que foi o governo, já que é "sempre o governo que incendeia escolas".

Jacques Audiard não deseja tornar explícito quase nada do que está acontecendo, e sempre vemos a realidade pelos olhos do trio principal. O pouco que há de interação direta com o outro mundo não é possível pelas diferenças de cultura e idioma, sendo que nem o balançar de cabeça dos cingaleses é compreendida. No entanto, é através dessa incompreensão que reside a força de "Dheepan", pois assim como em "Babel" (Iñárritu, 2006), a falta de valores comuns é a maior barreira para nossa melhoria como seres humanos.

# The English Surgeon

Caloni, 2015-10-24 <cinema> <movies> [up] [copy]A história do neurocirurgião Henry Marsh e de sua amizade com um médico na Ucrânia se confunde com os métodos vistos como arcaicos por ele em comparação com o sistema de saúde inglês. Acostumado a operar todo e qualquer paciente com um tumor detectado, lá ele leva sempre que visita a região apetrechos criados por ele em sua oficina a partir de restos de operações realizadas em sua terra natal. Quando uma broca de perfuração custa em torno de 80 euros e é usada só uma vez enquanto na ex-URSS uma é usada por muitos anos, nota-se um abismo gigantesco entre os sistemas de saúde dos dois países.

Dirigido por Geoffrey Smith como em The Unbelievers, ou seja, um encontro casual entre dois velhos amigos, quase nunca vemos uma entrevista direta, mas a conversa entre os dois e seus pacientes. A narração em off de Marsh complementa seus sentimentos a respeito do que pensa sobre seus procedimentos de visitante, e quais as diferenças de tratamento. O ponto alto do filme é a operação de um tumor cerebral em um rapaz que sofre de epilepsia e que, por limitações na equipe local, terá que ser feita sem anestesia geral. As cenas são semi-fortes, mas isso depende de quanto sangue você consegue ver.

Com um trauma que serve de arco a respeito de uma criança que acabou operando erroneamente -- e que constantemente se culpa --, The English Surgeon é desses documentários que engasga algumas vezes ao perder o foco -- a planta do hospital dos sonhos do ucraniano seu amigo -- ou o ritmo -- as conversas entre os dois nem sempre são editadas com suficiente ênfase no que está sendo dito --, mas que nunca se torna enfadonho a ponto de jogarmos de lado. Ele é reflexivo e pode fazer muitos espectadores acostumados com a tecnologia ocidental se sentirem extremamente privilegiados. Ele também é duro em não encontrar respostas para as muitas questões a respeito de como as coisas funcionam agora na recente democracia ucraniana, onde talvez o maior pecado do documentário é evitar contar em detalhes sobre a burocracia do país.

Com uma trilha sonora que ajuda e muito a mastigar cada novo momento nessa experiência exótica em torno de países devastados pelo socialismo e autoritarismo extremo, The English Surgeon pode passar despercebido para a maior parte do público, e até ser esquecido depois de um tempo. Porém, um momento ou outro levaremos para sempre em nossas memórias, como um lembrete de que o ser humano progrediu muito em pouco tempo em alguns lugares do mundo, mas infelizmente nem de longe em todos eles.

# Advanced Style

Caloni, 2015-10-25 <cinema> <movies> [up] [copy]A partir do blogue do fotógrafo Ari Cohen, que iniciou este projeto de registrar as mulheres mais idosas e mais bem vestidas das ruas de Nova York, o filme de Lina Plioplyte esbanja charme, espiritualidade e uma energia sobrenatural vinda da vida de sete senhoras que usam a moda e outras artes como expressão de suas avançadas vidas com um toque de humor e leveza que raramente encontramos no fim da vida. Nenhuma delas aparenta a idade avançada que possuem, e é por isso que o filme faz questão de dizê-las a cada nova apresentação. A lucidez em se expressar, verbal e visualmente, além das reflexões muito bem-vindas sobre o que é este último passo em suas vidas, transforma uma experiência sem quase nenhum foco em um passeio glorioso pelo significado de viver tanto tempo e ainda descobrir mais vida na próxima esquina.

Advanced Style é um projeto que parece ter surgido de supetão, e que se transformou em um filme representante da própria espontaneidade de suas protagonistas. Cada conquista no mundo da moda para elas é uma conquista em dobro, em triplo, se comparado com a imensa quantidade de revistas que priorizam unicamente garotas que mal saíram da puberdade como um modelo único de beleza e sofisticação. Apenas mostrar estas belas senhoras e seus estilos de vestir no dia-a-dia é o suficiente para contradizer que é preciso ser jovem para ser bela, criativa, ousada. Na verdade, isso revela justamente o contrário: a falta de papas na língua e o comprometimento como coisas como trabalho e sociedade empurram-nas a testar vestimentas mais ousadas, que refletem seu estado de espírito. Uma viagem não-ortodoxa pelo mundo da moda em uma de suas capitais. Um brinde ao envelhecimento e a finitude de nossa própria vida.

# Mistress America

Caloni, 2015-10-26 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O diretor Noah Baumbach faz aqui um trabalho menos intelectualmente fechado que seu "Frances Ha", mas emprega a mesma atriz, Greta Gerwig, que surge de sopetão e é a mesma Frances que conhecemos no filme anterior.

A história é saborosa do começo ao fim, com diálogos inteligentes, bem colocados, e com uma dinâmica que, assim como em "Juno", de vez em quando corre o sério risco de soar "inteligente demais para ser realista". E, de fato, em muitos momentos o espectador irá parar, respirar e se imaginar mais em um palco de teatro do que em uma sala de projeção.

Ainda assim, a distinção fica por conta do ar menos indie que Baumbach emprega em seus personagens (escrito a quatro mãos entre ele e Gerwig), sempre apelando para a cultura pop mais acessível, além de realizar com sua editora, Jennifer Lame, um trabalho fluido demais para uma comédia pseudo-dramática, cheio de quadros certinhos até em sua simetria cômica (como quando três personagens se encontram geometricamente dispostos em uma escada olhando para o andar inferior, ou quando todos se juntam para ler).

A história gira em torno da recém-graduanda Tracy (Lola Kirke), que luta tanto para arrumar um amigo quanto para conseguir um lugar em um exclusivo clube de escritores da faculdade. Ao conhecer sua futura meia-irmã, a mais velha, mais faladeira e mais-tudo Brooke (Gerwig), acontece uma espécie de paixão platônica entre uma escritora e sua futura obra, e conforme ambas passam os dias juntos, ela compõe uma história através da percepção que tem da sua nova amiga.

Estamos em Nova York, mas curiosamente, diferente dos filmes de Woody Allen, esse é apenas um detalhe do filme. O que importa, mais do que tudo, é observar a dinâmica entre essas duas, que de dependência simbiótica passa a flertar com uma espécie de relacionamento passivo-agressivo. Assim como um casal secundário que participa da farra intelectual em que se metem quando Brooke decide lutar pela sua ideia de um restaurante onde todos possam viver suas vidas em harmonia indo visitar o ex-namorado roubado por sua amiga.

Impulsionado mais pela "performance" dos diálogos do que pelos atores em si, "Mistress America" é uma longa exposição de ideias filosóficas por trás do que todos acham sobre mulheres. Diferente da eterna perdedora Frances, aqui temos uma escritora disposta a capturar os inúmeros momentos da amiga. Mas isso constitui uma exploração não-requisitada? Ou são simplesmente pessoas seguindo suas vidas egoístas e interesseiras? O filme toma um lado, mas a questão é muito mais além do que aparenta no filme. Se há algo digno de nota, é justamente a capacidade do filme em oscilar seu humor sem perder a sua moral, quase aristotélica, quase matemática, e ainda assim, apaixonante.

# Back in Time

Caloni, 2015-10-27 <cinema> <movies> [up] [copy]Um documentário sobre De Volta para o Futuro possui um timing tão menos empolgante que os filmes que homenageia que soa o tempo todo como uma pegadinha. No entanto, o trabalho do diretor Jason Aron realmente entrevista diversas pessoas envolvidas com a produção dos filmes, os atores, os fãs. Algumas curiosidades são ditas, alguns casos engraçados, mas nada que justifique sua existência a não ser justamente o que Robert Zemeckis negou fazer com uma camiseta "não-De Volta Para o Futuro IV": um caça-níqueis.

Tentando ainda criar uma estrutura semelhante à trilogia, dividindo em 3 partes, metade do filme parece dedicado aos fãs do DeLorean. E de fato a maioria do público aficionado fica realmente empolgado com a máquina do tempo, presente em três versões nos três filmes, tendo poucas cópias ainda disponíveis, e leiloada por meio milhão de dólares para uma família de colecionadores. Há um caso de um fã com câncer que se recuperou após construir sua versão do DeLorean observando a fita VHS com atenção e depois saiu pelo país e pelo mundo arrecadando fundos para a instituição de Michael J. Fox (que tenta achar a cura para o Mal de Parkinson).

Passando rapidamente e de forma caótica por toda a história por trás da produção dos filmes, Back in Time é uma decepção anunciada. Afinal de contas, o que se espera de um filme que surge justamente 30 anos após a criação do primeiro, às vésperas da data em que Marty McFly e Dr. Brown surgem no futuro? Um documentário que já nasceu no passado.

# Indexando símbolos com rapidez

Caloni, 2015-10-28 <computer> [up] [copy]Trabalhar com inúmeros projetos de diferentes clientes e diferentes binários pode ser uma loucura. Quando o mundo é Windows, algumas medidas precisam ser padronizadas para evitar a perda de informação durante todo o processo de desenvolvimento, testes, deploy e manutenção.

A respeito do deploy e manutenção, um dos principais é manter o código sempre atualizado, limpo e asseado, além de estar dentro de pelo menos um controle de fonte, de preferência distribuído (Mercurial, Git, Bazaar).

Porém, voltando ao mundo Windows, os fontes não são apenas a única fonte de preocupação e zelo. Os binários também são importante. Binários eu digo os EXEs, DLLs geradas, além dos seus símbolos (PDBs), que contém o mapa entre aquele monte de 1s e 0s e o código-fonte de onde ele saiu.

Nós da BitForge costumamos pelo menos indexar binários com fonte, através dos resources do binário. Como isso é feito? Basicamente editando o arquivo RC na parte da versão do binário e inserindo o hash do commit usado para gerar aquele binário. Com isso qualquer binário produzido possui seu pai ("use the source, Luke!"). Usamos um script em Python muito simples e muito eficaz para isso, que indexa .NET e C++ (através do Visual Studio, mas não está com muitas amarras de ambiente):

rc_new_content = re.sub(u'^.*ProductVersion.*$', product_version_string, rc_original_content, flags=re.MULTILINE) rc_new_content = re.sub(u'^.*FILEVERSION.*$', file_version_string, rc_new_content, flags=re.MULTILINE)

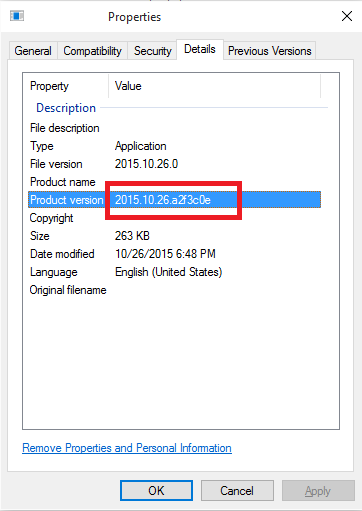

Quando algum binário parar na máquina de algum cliente em algum lugar do universo, basta olhar para os detalhes pelo Windows Explorer, e ele estará lá:

Através desse a2f3c... podemos capturar o commit exato de onde saiu o binário. Tudo, é claro, confiando no procedimento de toda a equipe: apenas gerar um binário a partir de um commit publicado.

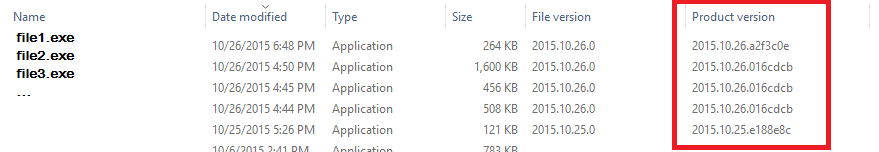

Você também pode exibir a versão dos binários em uma pasta através das colunas do Windows Explorer:

Indexando símbolos e binários

Outro detalhe de binários é que eles vivem sendo sobrescritos. Todo "Project, Build" sobrescreve o binário anterior, que pode ter sido justamente o enviado para o cliente. Se o cliente não possuir nenhum procedimento de armazenamento de versões dos binários gerados (às vezes ele nem precisa, essa é nossa função) não há como obter os símbolos de binários que podem gerar problemas futuros (todo _software_ tem bug).

Para resolver isso, o mínimo que se deve fazer é super-simples e nada difícil: crie uma pasta em algum lugar, nomeie essa pasta seu servidor de símbolos, a cada novo binário que será entregue, indexe o binário e os seus símbolos. Como? Com o "Debugging Tools for Windows", como dizia um amigo meu, é mamão com açúcar:

"c:\Tools\DbgTools(x86)\symstore" add /r /f <MINHA-PASTA-COM-BINÁRIOS> /s c:\Tools\Symbols /t "IndexSymbols"

Essa e outra técnicas de indexar fontes e binário você pode ver no meu artigo, na palestra e vídeo de demonstração. Se você for cego, ainda tem a vantagem da áudio-narração do vídeo. Brincadeira, ainda não temos isso.

Simplificando

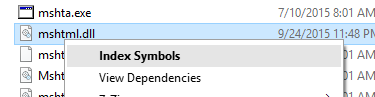

Com o poder do Windows Explorer, desde o Windows 95 podemos otimizar nossas tarefas nos baseando na extensão dos arquivos que estamos lidando. No caso do indexador de símbolos, eu simplesmente utilizo uma batch que contém exatamente a linha acima (com a diferença de %1 no lugar de <MINHA-PASTA-COM-BINÁRIOS>) que eu chamo direto do Explorer através de um comando que inseri no registro. Eis o comando:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Index Symbols] [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Index Symbols\command] @="cmd.exe /c c:\\tools\\indexsymbols.bat \"%1\""

Você pode baixar um arquivo reg aqui (update: não mais), copiar as linhas acima em um .reg que você gerar, ou simplesmente seguir o passo-a-passo dessas linhas e gerar seu próprio registro. Após feito isso, surgirá um novo comando para qualquer DLL que você clicar com o outro botão do mouse:

Você também pode gerar o mesmo comando para EXEs, bastando realizar o mesmo passo-a-passo na pasta **exefile** em vez de **dllfile**.

Procedimentos como esse devem ser uma coisa simples, não difícil. Programadores e pessoas são preguiçosas, e precisam de algum incentivo. E nesse caso, o incentivo é: o que você vai fazer quando der um crash com um binário que você não sabe de onde veio nem qual fonte foi usado para compilá-lo? Pois é.

# Kung Fury

Caloni, 2015-10-29 <cinema> <movies> [up] [copy]Este curta (média?) metragem mistura anos 80, raptors, cop-raptor, arcades, Hitler, hackerismo, gostosas medievais, lasers, Thor, Kung-Fu, viagem no tempo, uma profecia e esse é apenas o começo de uma salada que apela para o absurdo usando efeitos digitais grotescos que se tornam caricatos e conseguem manter pelo menos meia-hora de um sentimento de confusão, identificação e êxtase juvenil. Afinal de contas, em que universo paralelo você pensou que veria um dinossauro lutar contra uma água dourada nazista?

Dirigido, escrito, atuado e produzido por David Sandberg, Kung Fury não se priva de inventar as mais ousadas sequências porque, afinal de contas, nada faria sentido do mesmo jeito. Provocativo, deixa nas entrelinhas os absurdos que somos obrigados a engolir nos filmes de ação que levam toda essa farofa a sério. Pelo menos este filme sabe que nada é sério, e brinca constantemente com as facilidades com que o herói sai de qualquer situação impossível de resolver.

Este filme não foi feito por acaso: ele é exatamente o que você vê. Não houve falha na produção. Kung Fury tem o potencial de liberar a imaginação de futuros idealizadores, ou no mínimo servir de referência para uma época onde é possível colocar nazistas no lado oculto da lua, no centro da Terra e viajando no tempo. Nunca é tarde para reinventar e misturar épocas, gostos e referências. Com nosso poder computacional, nada mais fará sentido. Kung Fury é apenas o começo.

[2015-09] [2015-11]