- A Gente

- Décimo-Quarto Encontro CCPPBR CFP (Call for Papers)

- Escopo Fechado: Receita De Fracasso

- Mãe!

- Onde Está Segunda?

- Titanic

- Death Note: Notas da Morte

- Matrix: Ghost in The Shell

- Pendular

- Entrevista com Darren Aronofsky

- Laerte Se

- The Birth Of Sake

- C++ Moderno Arranca os Cabelos por Você (std::move e classes simples).

- Detroit em Rebelião

- Churchill

# A Gente

Caloni, 2017-09-05 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Um bom resumo para o inusitado "A Gente", que chega quatro anos atrasado aos cinemas, é: a história de um carcereiro competente demais para o cargo. Tão competente que virou cineasta, e aqui volta à sua antiga profissão, além de dirigir, roteirizar, filmar, montar e produzir o documentário, demonstrando (mais uma vez) a situação muitas vezes insalubre com que os agentes penitenciários trabalham, e concluindo uma trilogia pessoal do cineasta.

Mas o lado interessante do longa é que essa situação insalubre não é dramatizada de forma alguma. O filme simplesmente acompanha sua rotina de inspetor Aly Muritiba (que faz ele mesmo no passado) e seus colegas de serviço (seus ex-colegas de profissão). A rotina envolve, além dos procedimentos com os presos, inúmeras reuniões com a equipe para tentar melhorar o serviço, seguido de constantes frustações. Porque convenhamos: não é o tipo de vaga que atrai os melhores profissionais.

Tudo isso vai sendo contraposto com sua rotina fora da prisão. Pastor evangélico, o inspetor trabalha com a conversão e manutenção dos seus fiéis. Sua dicção cheia de vulgaridades gramaticais, vícios e redundâncias se aplica em ambas as rotinas. Ele fala que para alcançar a plenitude e a totalidade da graça de Deus é necessário abrir mão de coisas terrenas que nos impedem de atingir o sucesso. O filme pode assim ser visto também como uma longa lição a respeito do que acontece quando Deus não está disposto a ouvir.

Mas este não é um filme que entrega catarses, como se poderia imaginar quando uma diretoria burocrática e facções criminosas começam a agir em torno dos presídios de São Paulo e alguns presos vão ser transferidos. "A Gente" prefere exercitar do começo ao fim a arte da frustração. As coisas nunca acontecem como deveriam acontecer e as pessoas nunca melhoram, denunciando mais a nossa incompetência cultural do que sistêmica, já que tanto faz de onde vem o descaso; seja da administração ou do quadrante de celas, todos estão envolvidos em fazer corpo mole e reclamar da vida.

Até porque o único no filme que está indignado é seu idealizador. De corredor em corredor, de rotina em rotina, o filme não nos ensina a didática da prisão. Aprendemos por osmose, ouvindo de lado a conversa dos agentes. E o que fica não é o funcionamento das prisões, mas a situação clara da falência do seu modelo. Não há recursos para que essas pessoas exerçam seu trabalho com segurança. O colete que eles usam é risível e apenas poucos possuem o "privilégio" de fazer um curso de tiro. Sem contar que nenhum deles aparentemente anda armado ou até possui o direito de estar armado. E, convenhamos, a situação dos presídios é tão carente de recursos que talvez seja uma boa ideia não haver nenhuma arma no recinto, já que sequer há algemas o suficiente.

Dividido entre a igreja e a prisão, onde uma espelha a outra, o filme é daqueles milagres que quando acontece revela algo inadvertidamente, às vezes mesmo sem a consciência de seus criadores. Pelo menos é assim que eu prefiro enxergar um momento em que o pastor está conversando com um fiel a respeito da passagem bíblica do filho pródigo. Ele comenta como foi bem explicado pelo pastor da noite anterior por que as pessoas que cuidavam de porcos antigamente eram mal vistas. O porco era considerado um animal abandonado e amaldiçoado por Deus. Fica difícil não imaginar a analogia que é feita com os carcereiros, essas pessoas que trabalham com porcos hoje em dia.

O que explica também a aparente falta de patrocínio na produção do filme. Até do governo. Seria admissível (e até desejável) fazer um filme que mostre como é necessário despejar mais dinheiro para que pessoas fiquem enclausuradas entre quatro paredes, mas não se você relacionar essas pessoas com animais sujos e amaldiçoados. Apenas o filme ser dirigido por um agente penitenciário já lhe dá um certo crédito.

E o premiado diretor/roteirista Aly Muritiba (do ótimo Para Minha Amada Morta) não apenas foi agente por sete anos como voltou a sê-lo por mais 12 meses antes de começar as filmagens para ganhar a confiança de sua antiga equipe Alpha de agentes penitenciários. Por isso é possível notar tanto envolvimento e tanta informalidade de ambos os lados das "atuações".

Havia dito anteriormente que o filme é desses milagres onde tudo acontece dando certo, ainda que aqui se trate de um resultado tão realista quanto assimétrico, que flerta com a sensação de inacabado. O milagre é surgir desta profissão um cineasta competente como Muritiba, que encontra cada vez maneiras mais criativas e engenhosas de contar uma história, e aos poucos vai galgando posições relevantes no cinema nacional. Também é uma provocação inteligente, esta da vida real, que apenas depois de trabalhos com apelo mais comercial este filme chega às salas comerciais. Não chega a ser uma surpresa. Inserido em uma cultura da incompetência, é de se esperar que filmes sofram dos mesmos sintomas vistos na história de "A Gente". O trocadilho é a cereja no bolo.

# Décimo-Quarto Encontro CCPPBR CFP (Call for Papers)

Caloni, 2017-09-11 <ccppbr> [up] [copy]Está aberta a temporada de Call For Papers do nosso próximo encontro de programadores e aficionados C/C++ Brasil, que deverá acontecer em São Paulo (capital) dia 25 de Novembro de 2017 (sábado). Para quem deseja reservar seu lugar e uma promoção nos ingressos clique no link de pré-inscrição disponível no site do grupo. Mais detalhes serão atualizados no nosso site.

# Escopo Fechado: Receita De Fracasso

Caloni, 2017-09-12 [up] [copy]Quando questionado por clientes se haveria uma forma de fechar o escopo de um projeto maior que 20 horas, dessa forma limitando a interação em uma entrega única já com os requisitos definidos por ele, geralmente nossa resposta é: "isso nunca vai funcionar; ou se funcionar, vai sair bem caro".

Sinto muito, mas não trabalhamos dessa forma. Já tivemos várias experiências ruins no passado em que o cliente jurava de pé junto que o escopo estava fechado e detalhado no máximo, mas na hora de desenvolver a história foi muito diferente. Isso não é falha de projeto, é como desenvolvimento de software funciona.

Agora, se você, como cliente, preferir trabalhar em um modelo mais tradicional, é possível sim levantar todos os requisitos. Mas imagine o drawback: já seriam cobradas as horas do levantamento como horas de trabalho (sem nada entregue), sairia mais caro pois demoraria o dobro do tempo e eu te asseguro que cobraríamos o triplo de horas, para nossa segurança (já que o cliente também quer ter a segurança do lado dele).

O que funciona melhor, de acordo com nossa experiência, acaba sendo uma combinação de elementos da metodologia ágil: estimamos o backlog de vocês e com isso as entregas semanais (ou uma frequência desejada, mas com tempo curto). Haverá uma interação mínima entre o gerente de projeto de nosso lado e um ponto focal do lado de vocês para verificar o progresso e modificar o backlog se necessário.

O risco que os clientes geralmente imaginam do escopo aberto será diluído conforme o desenvolvimento avança, permitindo tomar decisões muito rapidamente antes que a entrega vá por água abaixo. Um escopo fechado é um risco para ambos os lados e que não compensa para nenhum deles. Essa foi a nossa conclusão depois de muitos projetos fracassados. Portanto, se você pretende fracassar com seu projeto, segue a dica: use escopo fechado.

# Mãe!

Caloni, 2017-09-15 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Para quem já conhece o diretor perfeccionista e gnóstico Darren Aronofsky não será nenhuma surpresa constatar que seu novo trabalho, "Mãe!", além de tecnicamente impecável é denso, tenso e emocionalmente visceral. E embora nenhuma dessas palavras consiga sequer arranhar toda a expressividade e simbolismos do criador de Cisne Negro, O Lutador e Noé, esta continuação temática de Fonte da Vida não precisa de muitas apresentações aos fãs, mas ao mesmo tempo se torna uma viagem sensorial que é universal, e que apenas a experiência audiovisual do Cinema consegue oferecer em tantas camadas.

E por falar em camadas, sua história obviamente possui pelo menos duas delas. Na primeira temos a história desse casal com uma certa diferença de idade. Ela (Jennifer Lawrence) é jovem e ajudou Ele (Javier Bardem) a reconstruir sua casa após um incêndio que destruiu seus pertences e memórias. Ele é escritor, mas ultimamente anda com crise de criatividade. Isso vai mudar quando um visitante inesperado (Ed Harris) bate à porta, levando a uma série de eventos dentro desta casa que irão colocar a vulnerável personagem de Lawrence (os personagens simplemente não têm nomes), aos poucos, prestes a ter uma crise nervosa.

Há diferentes formas de entender o jogo complexo entre esses personagens, e todas elas mexem com nossos sentimentos mais comuns. Dessa forma, quando a mulher do visitante (Michelle Pfeiffer) sugere que o casal anfitrião anda tendo problemas na relação, isso se revela não apenas nos olhares amargurados de Lawrence para cima de um casal que não se priva de dar beijos calientes na sala de estar (ou até em fazer sexo com portas abertas), mas até em detalhes mais sutis de tentativas dEla em manter a ordem em sua própria casa, como jogar o isqueiro do visitante para trás da cômoda (ela não quer fumantes em casa) ou a calcinha provocante de Pfeiffer para trás da máquina de lavar; esses detalhes não apenas martelam sutilmente a personalidade dos personagens, mas se utilizam de rimas bem construídas para cada situação imposta à heroina.

Dentro desse jogo de poder dentro de sua própria casa, as aparências são mantidas e reforçadas por um elenco extremamente competente. O filme funcionaria muito bem se fossem escalados atores menos habilidosos, mas a participação de Bardem, Lawrence, Pfeiffer e Harris eleva seus personagens estereotipados a serem quase seres humanos completos, graças ao uso de expressões e maneirismos construídos com um naturalismo sobrenatural (e estou falando de todo o elenco principal). E isso sem muitas falas reveladoras nem momentos de interpretação. E falando de elenco, até pequenas pontas (como Kristen Wiig, que aparece no terceiro ato!) são vitais para nos manter em conexão com uma história que não tem medo de mudanças catárticas e eventos inesperados não porque sejam imprevisíveis, mas porque como espectadores estamos acostumados a roteiros dramáticos geralmente inertes e comportados.

E este com certeza não é o caso. Sem medo de provocar os mais diferentes sentimentos no espectador, o roteiro de Aronofsky logo depois de estabelecer a relevância de certos elementos não hesita em colocá-los à prova, gerando um clima ainda maior de insegurança e instabilidade. E se estou sendo vago demais é justamente para protegê-lo de revelações que serão mais poderosas se vistas como inéditas, e como a história obviamente caminha em tentar apagar suas próprias pegadas, é salutar que o filme seja assistido de preferência sem saber quase nada sobre ele. Exceto, talvez, quem o escreve e dirige.

Mas mesmo em uma revisita os elementos técnicos merecem ser degustados com atenção. Note, por exemplo, a belíssima edição de som, que consegue dar a real sensação de estar pisando, com pouca ou muita pressão, em cima de pisos de madeira de uma casa antiga, além de acompanharmos quase sempre a personagem de Lawrence em primeira pessoa, e por isso sentirmos o som dos diálogos de outros personagens se movendo da esquerda para direita, ou se abafando quando Lawrence sai do recinto, ou até mesmo as distorções causadas quando ela se sente mal, e que muito provavelmente irá fazer os mais sensíveis se sentir mal na sala de cinema.

Para acompanhar toda essa sinfonia sonora -- sem nenhuma trilha -- a câmera não desliza suavemente, mas caminha a passos atordoados, como a emular os olhares da protagonista-título e sua desorientação cada vez mais frequente. Note como a câmera frequentemente adota a postura de Lawrence, como a olhar para si mesma. Apesar de morar ali, sentimos que seu desnorteamento vai acontecendo conforme ela vai perdendo o controle sobre sua própria casa, e aos poucos vai sentindo seu próprio desconhecimento de como as coisas funcionam ali. Tentando a todo momento se manter em conexão com seu marido e afastar as ameaças à vida do casal, suas tentativas cada vez mais frustrantes apenas aumentam a trepidação de uma câmera que já começa inquieta.

Mantendo o mesmo tom temático de Fonte da Vida, embora com outro foco e com cores completamente diferentes, Aronofsky não está otimista ou pessimista em sua visão do mundo, mas a fotografia aqui permanece escura, sombria e sem nenhuma cor. Lawrence até tenta, no começo, escolher algo mais quente, como um quase amarelo, para pintar uma parede, mas os eventos sempre a afastam das tentativas de trazer vida àquela casa, e ela sempre tem que recorrer ao seu remédio, que não por acaso é um pó amarelo quase brilhante.

O tempo voa e cria lapsos elegantes, assim como as transições na história. Aos poucos nos acostumamos a sentir o ritmo da história mudando. O terceiro ato é um primor nesse sentido, pois consegue esconder a segunda camada da história por muito tempo graças a uma série de acontecimentos empacotadas em uma edição ágil e claustrofóbica. Não há um momento de reviravolta: ele vai acontecendo aos poucos, e talvez a ficha vá caindo dependendo da pessoa e de como ela está encarando essa história desde o começo. Mentes mais abertas tendem a se divertir mais com esses filmes.

Aronofsky pode estar começando a se repetir em seu mantra do gnosticismo. Mãe! pode ser encarado como um mais do mesmo, ou como mais uma história no universo rico e multifacetado do diretor. Seja como for, a experiência de ver este filme é muito mais rico do que sua trama, e até no sentido religioso a história que ele nos conta fica melhor. E mesmo que você não concorde com a mensagem embutida no filme, não há como desgostar do perfeccionismo da sétima arte em pleno vapor.

# Onde Está Segunda?

Caloni, 2017-09-15 <cinema> <movies> [up] [copy]Hoje em dia até os títulos dos filmes encomendados pela Netflix são ruins. E nesse caso não há erro: esse filme é muito ruim. Não ruim de trash (para se divertir), nem ruim de estilo (para ficar com ódio). Ruim de você não sentir nada, mesmo.

Talvez não seja exclusivamente deles. Ultimamente os filmes de sci-fi enlatados (Série Alien, Vida) estão em franco declínio de ideias. Toda uma vasta literatura do gênero e porções generosas de computação gráfica não torna as propostas comerciais minimamente interessantes como ideia. E nem execução.

Nesse caso temos um Willem Dafoe desperdiçado vendo as sete gêmeas recém-nascidas de sua finada filha e falando/contando em voz alta: Domingo, Segunda, Terça...

Trinta anos se passam e a história que é com essas meninas crescidas irá aos poucos explicar todo o sistema montado pelo avô para mantê-las vivas. Sim, este é um futuro distópico onde transgênicos causam uma ultra-fertilização das mulheres, fazendo-as terem muitos filhos por parto (risos incontroláveis). A solução do governo, que aqui se chama Agência pois um governo nunca faria engenharia social, apenas corporações malvadas (risos incontroláveis), é manter a regra de um filho por família, colocando todo o resto em estado criogênico para quando a Terra estiver menos super-habitada. Aham.

Agora, tudo isso já é extremamente ridículo, mas a capacidade do diretor e seus roteiristas em extrapolar o senso de ridículo é incomensurável apenas se baseando no plot inicial. O que vemos é uma trama que se revela quando uma das gêmeas não volta para casa. Aliás, eu comentei que cada uma das irmãs tem um dia da semana para sair, e que todas como uma mesma identidade, já que a existência de mais de uma colocaria em risco a existência de todas? Não, não comentei. Mas adivinha qual dia da semana ficou reservada para uma pessoa que se chama Segunda? Acho que agora você está entendendo.

No fundo este não é um sci-fi para fazer pensar, pois ele logo vira mais um filme de conspiração, perseguição, tiros e explosões, todos intercalados por frases óbvias ("cada uma de nós nos sacrificou por todas"). Mas o pior vem a seguir. Aos poucos vemos que o idealizador dessa história gosta muito do filme Matrix, fazendo questão de imitar algumas cenas e músicas. O resultado é um copycat horroroso que termina com uma personagem tendo como única saída pular uma distância considerável entre dois prédios. Auxiliada pela -- onisciente em todas as produções do gênero -- hacker de cadeira.

Aliás, todas essas meninas são gênios, lutam bem, e ninguém tem a menor ideia de como elas praticaram tudo isso. Elas são amedrontadas desde o começo, ficando difícil entender a personalidade única de cada uma delas. A atuação da única atriz responsável pelas sete irmãs não é terrível. Apenas limitada, seja pelo roteiro ou por ela mesma.

Aliás, o grande "mérito" do roteiro é não fazer parecer que duas horas de filme tem três horas de duração. A sensação é de duas horas, mesmo. Surpreendentemente há muito o que contar nessa trama pseudo-complexa.

O mesmo não se pode dizer das reviravoltas do final, que nada servem para o impacto desejado. Quero dizer, convenhamos: este futuro já é uma droga. O que pode ser pior que isso? E se governos... desculpe, corporações malvadas podem fazer o que quiser hoje, o que dirá em uma eterna crise. A personagem da Gleen Close lamenta que a humanidade não tenha vislumbrado seu grande plano para o futuro, ingenuamente sem perceber que ele é um desastre já no papel.

O que me lembra um pouco os dirigentes da Netflix. Talvez essas histórias enlatadas sejam o futuro distópico onde essa corporação do mal controla todos os roteiristas e diretores do mundo inteiro. Já pensou que terrível?

# Titanic

Caloni, 2017-09-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Vinte anos depois revejo este drama épico de James Cameron. Na época em que estava em cartaz assisti umas cinco vezes, então sabia de todos os movimentos de câmera e diálogos de cor. Mas o que torna este filme um exemplo de Cinema em seu máximo, mesmo sendo extremamente brega?

Pra começar, seu lado piegas e clichê é abraçado sem ressalvas. O filme de fato acredita no amor incondicional entre dois jovens que se conheceram no navio, pertencentes a duas vidas diferentes, duas classes sociais diferentes. Isso não é convincente pelo realismo, mas pela fantasia, como em Diário de uma Paixão. É a lupa do impossível, do sonho, do romântico.

E aqui a vida é idealizada como valor absoluto. Mais vale a pena viver, ainda que sem recursos, do que morrer lentamente obedecendo a regras da sociedade da época. O filme vai além, pois admite que vale a pena viver o caminho que faça a maior diferença para as pessoas -- incluindo você mesmo -- do que o caminho seguro e ensolarado. Isso para uma mulher faz muito mais sentido que para um homem. A mãe de Rose explica: "querida, nossas escolhas nunca são fáceis: somos mulheres".

Rose é a protagonista dessa história e Jack é apenas um rostinho bonito na multidão. Kate Winslet ainda está em construção e faz uma persona que não está acostumada. Ela tem que fazer uma menina de 17 anos (na época com 22) mimada da aristocracia do início do século 20, quando o iluminismo levou as pessoas a pensarem que o homem era invencível. Ele construíra uma mansão sobre as águas para lembrá-lo disso. O Titanic foi o maior navio do mundo na época, o mais luxuoso, e afundou em sua viagem de estreia.

E a opinião do filme é clara desde o início: não foi apenas um navio que afundou. Ele marcou uma mudança importante na mentalidade da época. Seu naufrágio marca um golpe pesado do capitalismo em cima da nobreza tradicional. Talvez o último grande golpe antes de 29 estraçalhar os menos aptos ao novo jogo. James Cameron, que dirige e roteiriza, coloca todas as frases e momentos épicos deste acontecimento no filme, desde a "contagem de almas", passando pela orquestra tocando até o fim e o capitão aceitando sua maldição.

A história de mais de três horas mistura o romance entre Jack e Rose com os detalhes históricos da tragédia, e ainda realiza um arco com Rose, ainda viva nos tempos atuais, que analisa as mudanças de sua vida a partir de seu romance a bordo.

Cameron em seu projeto construiu uma versão menor do navio em um lago gigantesco para realizar as tomadas da maneira mais realista possível. Há muita computação, que hoje soa mais ou menos datada, mas as cenas hoje clássicas estão lá, firmes e fortes. Além das cenas de ação, realistas, que irão figurar com certeza no panteão do Cinema. Pelo menos o comercial.

O projeto é grandioso, e tem suas merecidas cenas. Foi um processo desgastante, mas hoje vê-se que valeu a pena. A trilha sonora que evoca o pop junto do irlandês clássico. O figurino que consegue se mostrar sem parecer ridículo (quase não consegue). As piadas sem graça de um diretor obcecado em perfeição. Até as piadas funcionam. É um filme fofinho. Ele te carrega no colo se você abrir seu coração, e te joga da poltrona se estiver interessado em complexidade. Não há nada de complexo aqui. Ícones pop, como Freud e Picasso, são citados para que tudo fique mais fácil para o espectador médio. Não é necessário complicar uma obra de arte feita sobre e para as massas. Aprecie o espetáculo do velho Cinema de Cecil B. de Mille nos típicos anos 90. O filme até que envelheceu bem. Se apesar de piegas ele se tornará um clássico moderno como Superman, só saberemos daqui a mais 20 anos...

# Death Note: Notas da Morte

Caloni, 2017-09-18 <cinema> <animes> <cinema> <series> [up] [copy]Esta série japonesa se estende por mais tempo do que devia e não entende todo o seu potencial narrativo. Esta é uma história que possui altos e baixos em torno de uma ideia poderosa, e arrisco dizer que seus altos superam seus baixos. Mas sua conclusão é clichê, comercial demais para sentir-se o peso do que estava sendo discutido.

Como praticamente todas as séries de animes japoneses que se baseiam em mangás, as falas revelam demais e os quadros são parados demais. Como contraponto, a arte é muito bem finalizada (os detalhes de cada demônio) e a edição de som facilita a sensação de movimento.

Mas esta é uma história naturalmente parada. Seu (anti?) herói é Light, um estudante brilhante que acha um caderno que lhe dá o poder de matar qualquer pessoa do mundo simplesmente escrevendo seu nome em uma das folhas do caderno. Acompanhado desde então pelo dono original do caderno, uma entidade sobrenatural chamada de Shirigami, vamos aos poucos entendendo todas as regras de uso do caderno e a maneira com que Light planeja "limpar a Terra" de todo mal, trazendo a paz e a justiça tão desejada por todos.

A parte mais fascinante de Death Note são os primeiros 10 capítulos, onde vamos acompanhando as dificuldades de um serial killer em se manter impune enquanto fica óbvio para as autoridades que alguém, de alguma forma, anda assassinando criminosos à distância. Os detalhes da investigação conduzida pelo próprio pai de Light trazem à tona a figura estereotipada de L, um super-detetive que sempre resolve seus casos e senta em cadeiras da forma mais desconfortável possível. Infelizmente este é um dos seus cacoetes. E todo herói japonês precisa ter o seu. É como eles se diferenciam.

Mas o mais impressionante na figura de L é seu aspecto não-humano. Ele tem trejeitos de um vampiro que sempre vive nas trevas, tem olhos esbugalhados que dão medo, é um anti-social convicto e pensa tão rápido quanto seu inimigo. É respeitado por todos da polícia pelo seu resultado. Sua desconfiança eterna em L em Light é montada de maneira eficiente, de forma que sua participação pode ser alongada sem soar cansativo.

Aliás, o embate intelectual dos dois vive na sombra, como os mistérios dos romances de Agatha Christie. Como espectadores somos presenteados vez ou outra com os detalhes das artimanhas de cada um, mas um dos aspectos principais de Death Note é deixar-nos torcendo por Light e buscando montar um quebra-cabeças com peças faltando.

Isso entretém até um momento. Depois o lado comercial da série vem à tona e o que era para ser um final épico vira um reboot que, não tão brilhante quanto o primeiro, se aproveita das virtudes do antecessor para gerar novamente aquele sentimento de impotência e sagacidade.

A fotografia de Death Note é sempre sombria, mesmo que seus personagens principais usem branco. O pior do ser humano poderia estar representado na figura de Light e seu lado sombrio, mas, como dita a referência obvia, Light é "luz", iluminado. Lúcifer, em outras palavras. E não há figura bíblica mais injustiçada que ele.

Detendo o poder de subjugar a raça humana, ele decide acabar com os maus. Quantos teriam revelado a mesma virtude, em vez de trilhar o caminho mais fácil do poder, dinheiro e fama? Light quer fama, mas está disposto a sacrificar todo o resto para seguir seu código moral que, na visão dele, irá trazer o melhor dos seres humanos à tona, eliminando as víboras, os parasitas, as pragas da sociedade. Não é um objetivo digno de um vilão, mas de um herói. E o fato de sabermos que Light é um gênio apenas eleva suas ideias como provavelmente certas.

O "filme" de 13 horas se recusa a explorar essa questão de maneira dúbia, o que o tornaria aí sim algo de respeito. Ele prefere o caminho e o final fáceis. Light ficaria extremamente desapontado, mais uma vez, com a humanidade.

# Matrix: Ghost in The Shell

Caloni, 2017-09-18 <cinema> <movies> [up] [copy]De todas as teorias malucas criadas em torno da trilogia das Irmãs Wachowski, acredito que esta que tenho para lhes falar supera em simplicidade e elegância. Por isso mesmo acredito que esta seria a solução empregada por elas caso quisessem deixar toda a trama às claras. Felizmente, não quiseram, o que deu vazão para um esoterismo e obscurantismo que torna o conjunto de três filmes indecifrável. Mas, fala sério. Sou programador. Depois de Ghost in the Shell as coisas têm se tornado mais claras ainda. Quer ver como toda essa fábula é explicada por ela mesma?

Preciso dizer que Spoilers irão ser enviados pelas máquinas nos próximos parágrafos?

A primeira e principal pista para entendermos o que se passa em Matrix Reloaded é o discurso final do Arquiteto. Ele explica sobre o código malicioso que é colocado de propósito na Matrix para que haja um movimento de revolta dos humanos, uma profecia, e que tudo isso se concentre na figura do Escolhido. É o Escolhido que carrega este código, e já houve vários deles. Neo é apenas mais um, com sutis diferenças que apontarão para uma mudança drástica no caminho delineado pelo personagem de Helmut Bakaitis (que, claro, também é um programa de computador).

No entando, como este discurso é muito complexo, cheio de detalhes feitos para confundir o espectador, peço que preste atenção não a ele, mas à fuga do Agente Smith da realidade virtual para a qual foi criado. Ele vira um vírus e uma de suas cópias escapa para o cérebro de um dos humanos de Zion. A partir daí é ele que toma controle desse humano e as máquinas o respeitam. Ele é um agente infiltrado, apesar de ser um bug. Ele não é herói nem vilão, mas um problema a ser resolvido por ambos os lados.

O que ocorre no final de Reloaded e em todo Revolutions é que Neo aparentemente consegue controlar as máquinas do lado de fora da Matrix e também enxergá-las, apesar de ter ficado cego. Isso não deveria ser uma surpresa se nos lembrássemos que, uma vez que vimos que é possível a programas como Smith se infiltrar no cérebro de humanos e assim controlá-los direto na realidade, nada mais justo que os humanos presos no gigante casulo estejam à mercê do mesmo procedimento.

E é exatamente esse o procedimento de injetar código que o Arquiteto se refere quando se dirige a Neo.

Imaginemos, então, que um processo semelhante foi feito em Neo. Código de um programa da Matrix foi injetado nele, assim como o programa Smith foi injetado no outro humano. Porém, não totalmente, mas apenas uma parte. Neo manteve sua consciência. Não precisamos tirar isso dele. Porém, ele também ganhou a capacidade de mudar as regras físicas da Matrix e de controlar as máquinas pelo lado de fora (além de enxergá-las sem precisar de olhos humanos). Tudo isso graças a código de computador inserido em seu cérebro.

Dessa forma, toda a fábula de realidade virtual vira uma maneira do romance Ghost in The Shell de se expressar por caminhos mais obscuros. Humanos são escravizados por máquinas, que possuem Inteligência Artificial, e que descobre que conseguem realizar elas também patchs de atualização no cérebro de humanos, que viram parte humano, parte máquina. Ou até totalmente máquina.

Se bem que o que eu chamo aqui de máquina é simplesmente código que não foi gerado por DNA. Tanto o cérebro humano quanto a IA das máquinas é o mesmo processo. Todos estão conectados. E é aí que reside a beleza da trilogia. Ela não tem uma conclusão correta, nem interpretações para a trama fechadas. Estamos falando sobre consciência e inteligência, mas não apenas de humanos. É uma guerra de consciências, e entender que máquinas com IA somos como nós é vital para entender como Matrix ainda continua milênios à frente do que nossa vã filosofia tecnológica tenta imaginar para o nosso futuro.

# Pendular

Caloni, 2017-09-18 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Pendular possui alguns simbolismos, algum conflito, algumas situações. E nada disso fornece pistas suficientes para entender o que está acontecendo. Bonito por bonito, temos uma obra vazia e incoerente. Justamente o que seus idealizadores buscam. Uma das primeiras falas do filme deixam isso claro: "fxda-se a coerência".

O resultado é um espectador passivo e entediado, sem nada para participar no processo da arte. Curioso que o filme conta a história de dois artistas criando, marido e esposa, cada um em seu canto e com suas formas e métodos. No início ambos traçam uma linha no chão dividindo o imenso e insalubre galpão onde trabalham. Aos poucos o pouco espaço reservado para ela, uma dançarina, vai diminuindo. O espaço da obra dele ocupa cada vez mais espaço. Ele não sabe bem o que está criando, mas no processo a sufoca. Ele quer muito ter um filho, e quer fazer o filho nela. Ela, espírito livre, discorda profundamente e naturalmente. Afinal de contas, o seu corpo em movimento é sua arte.

Há um jogo de força acontecendo, e ambos estão de certa forma jogando. Seja no sexo, em jogos de vídeo-game ou até mesmo na pelada com os amigos, este jogo de força mede quem pode mais. Mas os jogadores estão tão inertes que não há paixão. Eles transformaram o trabalho do artista em um doloroso e enfadonho processo. A rotina dos escritórios é menos opressiva que viver naquele lugar.

Talvez esse seja de fato o processo de criação: quanto mais intenso, mais difícil e doloroso. Como o nascimento de um filho. Olhaí mais um símbolo, fácil de problematizar. Há um cabo que termina no galpão, mas que se estende para fora do prédio. Seu começo é um mistério para ela, e ele parece esconder esse segredo. Gravidez, cabo de força saindo de casa, o título do filme com as letras desequilibradas. Há um descompasso e talvez um trocadilho. "Pendular" pode ser uma brincadeira em inglês/português, evidenciando tudo o que estamos vendo. Esses seres humanos falando línguas distintas se comunicam apenas na dor, e essa mesma sentida de diferentes maneiras. Juntos eles formam um lar. Daí, "pain" (dor) do lar. A dor de um lar em conflito de criações. Muita viagem para você?

Talvez até seja, mas é o resultado do processo de tentar desvendar um filme que não deseja ser desvendado ou anseia por atenção. Até seus personagens brincam de enigma. Ele, sempre inexpressivo, parece um zumbi realizando esforços repetitivos e sem sentido. Ela idem, apesar de todo seu charme e sensualidade. Mas talvez isso seja apenas o processo natural de observar corpos se balançando no ar. A diretora/roteirista Júlia Murat ("Histórias que Só Existem Quando Lembradas") não quer que o filme avance em qualquer um dos seus possíveis temas e conflitos, e é exatamente assim que seus personagens se comportam. Eles podem até estar sofrendo no processo, mas isso não importa ao filme.

Da forma como quiser e imaginar, Pendular irá te aborrecer. Exceto, talvez, pela sua edição de som, que está sempre presente e se faz sentir. O som da cidade lá fora é o abrir e fechar de cortinas do filme, e a música e as falas, quando acontecem, podem ser ouvidas. Que glória para um filme brasileiro! Uma obra de arte, sem dúvida, que pende para a obscuridade. Está vendo como até eu consigo criar trocadilhos capengas?

# Entrevista com Darren Aronofsky

Caloni, 2017-09-24 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]"Talvez nós tenhamos interpretado erroneamente a Bíblia por muito tempo." Essa foi a frase-chave de uma coletiva com Darren Aronofsky que envolveu todas as interpretações polêmicas a respeito de seu novo filme, "Mãe!", que apresenta uma alegoria que inevitavelmente cai nas preocupações ecológicas atuais. Com a presença apenas do diretor, foi uma entrevista ágil, com boas perguntas e com uma presença de espírito de Aronofsky em cada resposta.

Darren Aronofsky é um diretor bem peculiar. Sempre explorando o gnosticismo -- a busca e a afirmação de todo tipo de conhecimento, natural e sobrenatural -- seus filmes geralmente envolvem personagens no limite de seu conhecimento e capacidade. Claro que é difícil tentar relacionar Pi, Réquiem Para um Sonho, Fonte da Vida, O Lutador, Cisne Negro e Noé sob um mesmo tema. Mas não se trata apenas dos assuntos que o diretor prefere abordar, mas do seu estilo, que costuma ser bem intenso para seus personagens.

E agora com "Mãe!" ele volta a explorar uma metáfora poderosa sobre o mundo, apelando, assim como Noé, para referências bíblicas, mas também, como em Fonte da Vida, como um apelo a múltiplas visões da realidade. Se bem que, se formos ao cerne da história, ela lembra mais Cisne Negro, pois apresenta uma protagonista mulher que se depara com experiências tão bruscas e intensas que desafiam sua própria identidade.

A recepção da coletiva foi aquela muvuca de celebridades, com fotógrafos à frente e uma sala (de cinema) lotada de pessoas para aguardar um dos diretores mais badalados do momento. Por conta do número de pessoas não houve sessão de fotos, e a sessão de perguntas foi bem resumida, embora tenhamos passado cerca de 40 minutos na companhia de Aronofsky.

A maioria das perguntas giraram em torno da produção e criação de "Mãe!", sempre com um pé nos vários significados da obra. Houve um chute que a personagem de Michelle Pfeiffer seria chave na história, chegando alguém até a comentar que todo o conflito de resume a ela (!). Muito tempo fora das telas e voltando agora à telona, Pfeiffer foi elogiada por Aronofsky em termos genéricos, como todo bom diretor costuma fazer. Foi curioso acompanhar as teorias da plateia de críticos e jornalistas, que de alguma forma pareciam impregnados de percepcão política a respeito de uma obra que sequer dá muitas aberturas para o tema.

Isso pode ser um reflexo dos tempos atuais, cheios de conflitos, ou de como temas como a ecologia e o feminismo se misturam com política. Por falar em feminismo, ele foi citado, até por conta da protagonista ser uma mulher e interpretada por Jennifer Lawrence, que não se priva de falar a respeito do tema em entrevistas. Mais uma vez Aronofsky foi polido e comentou que Jen Law se adaptou muito bem ao papel desde o começo, mas a menção ao feminismo ficou por isso mesmo.

Como é natural em obras abertas como "Mãe!", muita forçação de barra foi imposta pelo público. E o diretor parecia muito confortável com qualquer uma delas. Exceto uma. Ele abriu um parênteses enfático a respeito dos que entendem que o filme é dark apenas pelo prazer de ser dark. "A pessoa simplesmente não entendeu a proposta", disse. Não há nada mais triste para um artista que ver seu esforço minimizado por filtros banais como esse.

Sobre a superação de vida de seus personagens (como em O Lutador e Noé), disse que sua criação é uma parte dele mesmo que ele estica até virar um personagem. E ele se apegou mais ao personagem da JenLaw, mesmo que tenha tirado alguns elementos do personagem de Javier Bardem, que representa personagem importantíssimo no filme. Bem-humorado, aproveitou para comentar sobre o que todos acham sobre a situação principal de você ter visitas mal-educadas em sua casa. Ele deu um exemplo de sua vida, um amigo, que até troca de canal quando o visita em sua própria casa. "Vocês podem usar esse meu exemplo, embora ele tenha melhorado; mas ainda assim...". Risadas da plateia.

Mas os nervos ainda estavam inexplicavalmente mais para política do que visitas mal-educadas. Seja ou não uma coincidência política da situação atual (ele desmentiu pelo menos duas vezes, explicando como demorou o processo de confecção do filme), falou que ele, assim como todo mundo do planeta, não acreditava na eleição de Trump. Mas aconteceu. E que pelo menos a vantagem é que agora é possível, em suas palavras, "enxergar o câncer". Sobre Obama criticou a lentidão das mudanças em seu mandato.

Talvez todo governo tenha de fato uma ou outra crítica válida sobre ambientalismo. Sobre a esperança de nós mudarmos como espécie nossa situação com a natureza, ele é um otimista. Acredita que ainda há tempo para salvarmos a mãe-natureza antes que "ela nos exploda". Salvar o planeta para nossos netos. "Nossos filhos, até."

Outros assuntos interessantes que giraram em torno da produção de "Mãe!" foi essa maneira toda peculiar do diretor nova-iorquino conseguir, assim como seu conterrâneo Woody Allen, harmonizar o custo de seus filmes com seu sucesso comercial. Dessa forma, de produções mais modestas como Pi para um blockbuster como Noé, Aronofsky disse que produções no cinema estão sempre trabalhando no limite de seus custos. O que ele faz com sua equipe é simplesmente tentar obter o melhor com o dinheiro disponível.

Isso tem relação direta com a direção de arte de seu novo filme, em uma história que se passa sempre em uma casa e foi construída em duas frentes. Uma casa externa, isolada de tudo, foi feita para o ganho na iluminação; nos estúdios foram feitos os três andares, que foram úteis para as partes de destruição. Além disso, Darren cria um clima subjetivo e claustofóbico pelo uso limitado de tipos de tomada. Como ele mesmo explica, foram usadas apenas três tipos de tomadas no filme inteiro, todas em torno da personagem de JenLaw: atrás de seus ombros, na cabeça e sua face. Ter a possibilidade de ver acima da cabeça foi algo que soou particularmente intrigante para um diretor acostumado com peculiaridades visuais.

Se mostrando claramente empolgado com o seu maior desafio técnico até o momento, os últimos vinte últimos minutos de seu novo filme, Aronofsky resolveu concluir sua participação na coletiva voltando ao tema de ecologia e religião, abrindo um parênteses interessante sobre duas passagens aparentemente contraditórias no Gênesis, mas que na verdade se complementam. Conforme é dito para o homem no primeiro livro da Bíblia: vá e domine a Terra. Mas, ao mesmo tempo, também é dito que ele zele por ela. Hoje em dia, como ele disse, até o Papa fala sobre as responsabilidades do homem para com o planeta. E ele conclui com a frase que inicia este artigo: "Talvez tenhamos interpretado a Bíblia erroneamente por muito, muito tempo."

Em aspectos gerais, Aronofsky é o tipo de diretor confortável em falar sobre o processo de produção, detalhes do roteiro e até mesmo sobre as opiniões acerca dos seus filmes. Ele não abraça qualquer ideia a respeito deles, mas respeitosamente ouve e conclui suas ideias. O tempo voou na coletiva graças a ótimas perguntas e respostas que, assim como seus filmes, fazem a gente refletir sobre o que estamos fazendo com nossa vida aqui na Terra.

# Laerte Se

Caloni, 2017-09-24 <cinema> <movies> [up] [copy]Laerte é um cartunista famoso que em uma fase avançada da vida decide sair do armário da maneira mais torta possível: começa a se vestir de mulher. Só isso. O que se segue é um filme que analisa de maneira repetida, clichê e bem morna as "aventuras" deste artista simples, humano e, ainda que saindo palavras militantes de sua boca, extremamente avesso a qualquer problematização da classe violenta e hierarquizada dos transsexuais.

As diretoras deste documentário, Lygia Barbosa e Eliane Brum, estão fascinadas pelo seu conteúdo, mas incapazes de criar qualquer narrativa minimamente interessante. Se trata de tomar um chá da tarde com Laerte e perceber que (surpresa!) ele é um ser humano como outro qualquer, com dúvidas, medos, receios, mas também feliz em ser ele mesmo.

O maior triunfo do filme é o próprio Laerte e seu jeito simples. Sim, a situação de um homem depois dos cinquenta anos se vestindo de mulher e sem ter operado seu corpo é ridícula. Mas, voltando ao triunfo, Laerte traz sua humanidade como maneira de demonstrar que seres humanos não precisam de padronização.

A maior problemática do filme é tentar problematizar uma situação simples. O cartunista já era famoso e não receberia retaliações dos outros por qualquer coisa que ele fizesse (ele mesmo fala isso). Então, não há conflito, drama, nada. Há apenas a vida simples de alguém com uma sexualidade não-usual. A grande questão é: e daí?

# The Birth Of Sake

Caloni, 2017-09-24 <cinema> <movies> [up] [copy]Este filme é uma passagem integral, burocrática e um tanto poética de uma fabricante de saquê nos moldes tradicionais do Japão. Há pouca informação e muita pseudo-emoção. Quase um apelo pela sobrevivência dos tradicionalistas, frente a uma indústria que automatizou quase todo o processo com máquinas.

Não é pra menos. Toda a equipe de funcionários precisa ficar seis meses na destilaria por ano, sem direito a ficar com seus familiares. O trabalho é imenso e exige muito de todos. Não se sabe exatamente qual parte do trabalho exige isso, nem muitos detalhes da fabricação do próprio saquê, exceto o básico (vem do arroz, ele é cozido, misturado com fungo, etc).

A direção de Erik Shirai é poética, usa tomadas em câmera lenta e trilha sonora de reflexão, mas entrega pouco do que poderia ser um trabalho ambicioso. Ele prefere focar nesse pequeno grupo e como eles se tornam além de colegas, amigos e uma família. Tudo fica ainda mais intenso depois que um dos membros falece. Somos apresentados a cada um deles pela sua idade e há quanto tempo estão no negócio. Muitos deles são velhos, mas muitos também começaram há pouco mais de uma década a tentar manter um negócio centenário.

# C++ Moderno Arranca os Cabelos por Você (std::move e classes simples).

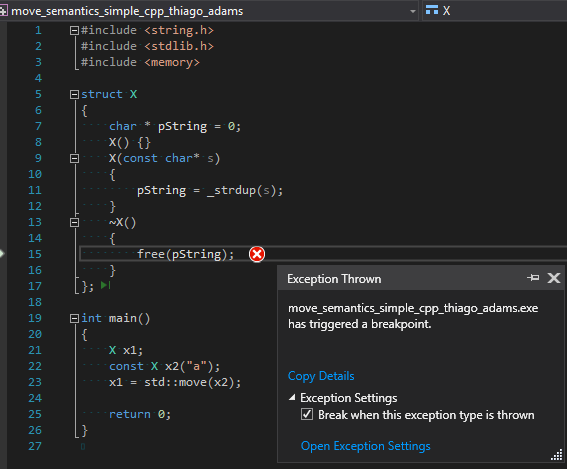

Caloni, 2017-09-26 <ccpp> [up] [copy]Um dos últimos posts no grupo CCPPBR do Thiago Adams chama mais uma vez a atenção para a complexidade infinita que linguagens como C++ estão preferindo tomar. Esta é a geração que irá sofrer as dores de compatibilidade com o passado mais que todas as outras que virão.

Isso porque mudanças pontuais que vão sendo aplicadas na linguagem e biblioteca, como *move semantics*, não cabe mais em exemplos de livrinhos de C++ para iniciantes da década de 90:

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <memory>

struct X

{

char * pString = 0;

X() {}

X(const char* s)

{

pString = _strdup(s);

}

~X()

{

free(pString);

}

};

int main()

{

X x1;

const X x2("a");

x1 = std::move(x2);

return 0;

}

Neste singelo exemplo, que está errado by design, a classe X não se preocupa em proteger-se de cópias simples. Mas o programador também não se protege da ignorância e usa **std::move** como se ele magicamente movesse referências const, o que é absurdo.

A questão, porém, não é sobre qual é o problema no código, mas os aspectos de design de C++ que podem levar futuros programadores a se depararem com o mesmo problema em versões multicamadas de complexidade. Este é um exemplo óbvio, mas até quando será?

Esta crítica pode levar (pelo menos) para dois diferentes caminhos:

- O funcionamento do std::move não é intuitivo e pode levar a erros semânticos ("se usar o move estou movendo referências"); programador não conhece o funcionamento por completo.

- Em C++ o esforço de manter uma classe é muito maior hoje do que em 98/03 ("tomar cuidado com reference, const reference, rvalue reference..."); isso concordo; as mudanças são bem-intencionadas, mas a linguagem é velha com alguns esqueletos que podem começar a balançar.

C++, assim como o Brasil, desde o começo nunca foi para amadores. Hoje em dia ele é impossível. Ouço galera falar que está ficando lindo, mas, francamente, está virando é um ninho de cobras. Mantenedores de bibliotecas, se não estão já arrancando os cabelos, deveriam começar.

Mas talvez com C++ 17+ os cabelos passem a cair sozinho...

# Detroit em Rebelião

Caloni, 2017-09-27 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Detroit em Rebelião é a continuação da dramática abertura na ferida histórica estadunidense que tem sido feita desde que a última cicatriz se rompeu após recentes confrontos entre negros e a polícia desencadear a morte de inocentes e movimentos de resposta como "Black Lives Matter". E como este drama pseudo-documental demonstra, a história sempre pode se repetir. Principalmente quando há tanto a ser revisto por ambos os lados de uma segregação que ainda está nas cabeças e mentes da nação americana.

A história junta fragmentos de testemunhos dos que participaram de um dos momentos mais tensos das revoltas ocorridas em Detroit de 1967, em um país que estava em ebulição. Ela começa praticamente como um documentário em que os eventos brutais superam qualquer tentativa de protagonismo. No entanto, os personagens vão emergindo incidentalmente, e vão se definindo direto na ação.

O roteiro de Mark Boal consegue surpreendentemente emaranhar os eventos desde o estopim das revoltas (a batida policial em um bar ilegal na Décima-Segunda Avenida), passando pelas decisões políticas de unir polícia civil, guarda estadual e exército (!) para conter os manifestantes, até as inúmeras pilhagens que se sucederam àquela noite, o estado de caos urbano que o bairro de negros se tornou e, eventualmente, os exageros das forças estatais, com momentos que desafiam nosso senso de civilidade. E isso há pouco mais de 50 anos.

Mark, claro, explora o clima sensacionalista imposto pela câmera de sua companheira de filmes, a diretora Kathryn Bigelow (A Hora Mais Escura). São cenas filmadas com câmera na mão e que se aproximam da realidade porque são mescladas com imagens e fotos da época. Além disso, a câmera consegue se apresentar como mais uma das pessoas perambulando por ruas inteiras sendo saqueadas, observando a polícia de longe. Curioso que no começo a câmera toma a posição da própria polícia, realizando um assalto a uma casa ilegal em pleno bairro negro. Isso não justifica seus atos, mas tenta entendê-los.

É nessa tentativa de compreensão de ambos os lados que surge a figura enigmática de Melvin Dismukes, um negro trabalhando como guarda-noturno naquela noite e que tenta estabelecer um diálogo com os policiais brancos afim de evitar justamente os exageros que presencia. No filme Dismukes aparece praticamente como um oficial da polícia, o que favorece nossa identificação e torna mais plausível a aparente autoridade que exerce em alguns dos membros da polícia e exército, mas que também se torna uma curiosa e inspirada referência no personagem de Sidney Poitier em No Calor da Noite. Poitier era um oficial acima de todos aqueles brancos, mas aqui o personagem de John Boyega é alguém que precisa ser mais diplomático. E isso de ambos os lados.

Em paralelo acompanhamos a evolução de Krauss (Will Poulter), um policial civil disposto a abusos de autoridade e que sintetiza o ódio contra os negros, e Larry (Algee Smith), um talentoso cantor de uma banda black que estava prestes a conseguir um contrato com uma gravadora. Essas duas pessoas sofrem duas frustrações opostas. Enquanto Krauss se sente mal não por ter atirado em uma pessoa que estava roubando mantimentos de um mercado, mas por não ter conseguido matá-la, Larry tem o seu grande momento em um show ao vivo usurpado por mais uma revolta na frente do teatro onde estava prestes a cantar. Ele canta, de qualquer forma, ainda que sem plateia. E a letra de sua música ganha novos contornos nesta icônica cena.

Quando todos eles se encontram no Motel Algiers, não precisamos de apresentações de como o clima já estava extremamente hostil entre polícia e negros. Mas o filme faz um trabalho de mestre em apresentar todas as pessoas envolvidas em uma narrativa que as torna seres humanos de carne e osso, e em momentos onde diálogos de respeito são ditos. É do personagem de Boyega, que realiza aqui o seu melhor trabalho, que sai um "eu sei como você se sente, mas se você vencer ele mais dez virão, e atrás deste dez há dez mil". A capacidade do filme em resumir uma situação socio-política em poucas palavras é o que mais coloca em evidência a ação em torno de sua atmosfera.

É claro que junto da história temos uma direção de arte absolutamente impecável, que resgata cenários carregados de textura da época, seja pela roupagem dos personagens, como reparar o calor aquela noite pelos vestidos das duas meninas da história, ou até detalhes bobos que adicionam à mesma sensação de calor, como a piscina movimentada e o ventilador no quarto. E tudo isso está embalado em uma fotografia que vez ou outra se submete a uma granularidade dos filmes da época, além de usar o amarelo das luzes para enfatizar o mesmo calor. Calor aqui é um símbolo eficaz para uma situação onde há muito mais emoção que razão.

Há de se perceber que a história vista em Detroit em Rebelião sacrifica parte do seu realismo ao tentar colocar sutilmente os negros como vítimas absolutas em um cenário de guerra, o que seria patético se analisado friamente. Este seria um pecadilho em um filme puramente ficcional (pelo bem da narrativa), mas se torna desonesto quando ele usa o pano de fundo de um evento real. Ainda assim, se há uma questão eternamente em aberto que poderia ser debatida por horas seria justamente sobre a incapacidade do equilíbrio e da imparcialidade em retratar pela arte um evento desses. Mas se lembrarmos que Bigelow conseguiu isso em A Hora Mais Escura, talvez não fosse pedir demais.

# Churchill

Caloni, 2017-09-28 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Churchill é uma pálida tentativa em reviver os últimos momentos da Segunda Guerra sob a prisma do polêmico e brutal ministro britânico. Feito praticamente para televisão e sem muita atmosfera nem história para conseguir realizar a imersão necessária, seu principal defeito é acreditar piamente que o que está sendo visto na tela é emocionante e honroso, simplesmente por ter em seu epicentro o grutão inglês mais famoso da política recente.

Este é um filme que confia em momentos-chave da história do protagonista, narrados com tanta reverência que se torna semelhante ao filme de Spielberg, Lincoln. A diferença está que enquanto Spielberg se favorece da cara produção de época e de uma fotografia que exalta religiosamente a figura do presidente americano como um ícone, aqui não há produção cara nem um líder carismático. Churchill está passando por sérios problemas de autoridade e senilidade, o que o tornam mais um estorno do que um exemplo, seja diante dos generais com quem dialoga, seus funcionários, seu melhor amigo e até sua esposa.

No entanto, ainda assim este poderia ser um filme que retratasse seu declínio e sua frustração perante as diferenças entre a guerra que lutou (a Primeira) e esta, onde os comandantes se posicionam à distância das batalhas, e líderes de Estado tomam chá dentro de suas casas enquanto cidadãos se sacrificam pela nação. A grande mudança de movimentos em massa trazidos pela tecnologia e a criação de símbolos carismáticos para a exaltação do patriotismo trazido pela mídia fez uma verdadeira revolução na forma de conduzir guerras. E o velho soldado, atormentado pelos fantasmas do campo de batalha, agora luta contra seus próprios instintos e sua falta de racionalidade para lidar com o fato de que, mais uma vez, haverá um massacre de jovens pelo deus da guerra.

O que acontece de fato no filme roteirizado pelo estreante Alex von Tunzelmann é uma série de momentos históricos mesclados com aspectos pessoais da figura histórica -- incluindo os trejeitos do primeiro-ministro -- que tentam inultimente trazer relevância a esta figura em talvez um dos seus momentos menos inspirados. Churchill aqui não protagoniza nada de fato, e representa no máximo um deprimente retrato dos civis frente aos horrores da guerra moderna. Ele bebe demais, fuma demais, esbraveja, grunhe, mas nada pode fazer. Reclama aos quatro cantos, e grita com quem pode gritar. Seu único subterfúgio são seus discursos para a nação. E estes se encontram em franca ameaça em frente ao Dia D.

E o diretor Jonathan Teplitzky (Uma Longa Viagem) realiza um trabalho preguiçoso, desses que nomeia os dias antes do Dia D, que realiza tomadas que pretendem ser grandiosas, como a figura de um Churchill passeando pela praia, como a tentar produzir uma foto icônica do primeiro-ministro e sua relação com o passado traumático e o futuro que o espera. Mas nada disso de fato demonstra quem é esta pessoa e o que ela significa no grande plano das coisas naquele momento. O resultado aparentemente é o oposto: Churchill é um zé-ninguém. E tudo o que vemos a respeito de suas ações é em vão. Ele nada pode fazer, e este filme é sobre sua auto-tortura sabendo disso.

Ao mesmo tempo o filme tenta eximir a responsabilidade do primeiro-ministro pelos seus atos, demonstrando certa ignorância em aspectos da História conhecidos hoje, como o poder de ação de Churchill foi vital para a entrada do Império Britânico em ambas as guerras. Ironicamente, a persona mostrada no filme reforça mais ainda os delírios deste senhor que é considerado por muitos o maior inglês de todos os tempos. (Esse detalhe é inclusive mostrado no filme nos créditos finais).

Se sem uma grande produção e apenas com momentos reflexivos o filme se suporta pesadamente pela atuação dos atores, estes nada podem fazer frente ao fraco material de diálogos e situações. Brian Cox até tenta, aqui e ali, puxar os trejeitos da figura história que revive, além de tentar criar seu próprio padrão do que seria uma "pessoa iluminada". No começo o vemos dedicado em escolher as palavras certas para se dirigir aos comandantes militares que irá encontrar. No final da cena vemos que o que ele tinha a dizer era simplesmente uma frase. E nada funcionou como planejado. Além disso, a repetição insistente nas justificativas vazias de Churchill (o grande motivo pelo qual ele faz as pessoas em sua volta sofrerem é pela guerra) chega em um momento de saturação, onde não nos importamos mais com o destino do sujeito.

Churchill, assim como Dama de Ferro, mostra que os britânicos possuem sentimentos mistos a respeito de seus líderes políticos. Ainda assim, seria divertido acompanhar toda a ambiguidade do uso do poder para sacrificar jovens soldados por uma causa enquanto os reis se trancam no castelo. Mas nada disso importa quando temos que ouvir insistentemente uma trilha sonora que venera automaticamente uma figura polêmica da História sem sequer demonstrar por que ele é polêmico em primeiro lugar.

[2017-08] [2017-10]