- A Busca

- Então Morri

- Irmandade

- Saldo da 40a. MostraSP

- Snowden

- Um Homem Insignificante

- Indiana Jones e a Última Cruzada

- O Mundo de Sofia

- Angel Beats!

- Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

- Era Uma Vez em Nova York

- Como Ser Solteira

- Doutor Estranho

- Jack e a Mecânica do Coração

- Nerve: Um Jogo Sem Regras

- Para Sempre Cinderela

- Uma Manhã Suave

- Trolls

- Quando a realidade encontra South Park

- A Economia do Amor

- O Filho Eterno

- Sour Grapes

- A Grande Aposta

- Cavaleiro de Copas

- Divines

- Máquina Mortífera

- A Linguagem de Programação C++: O Início

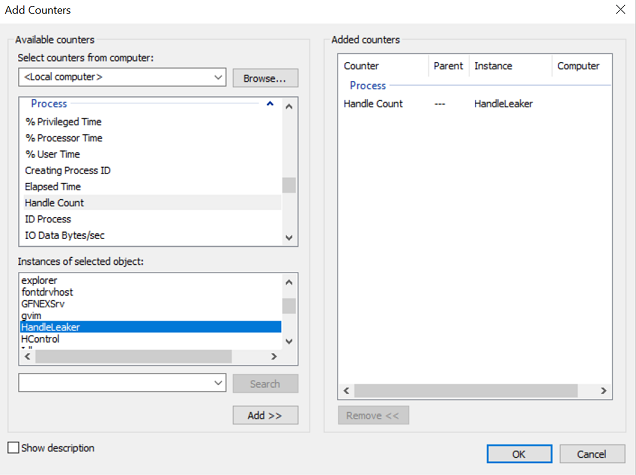

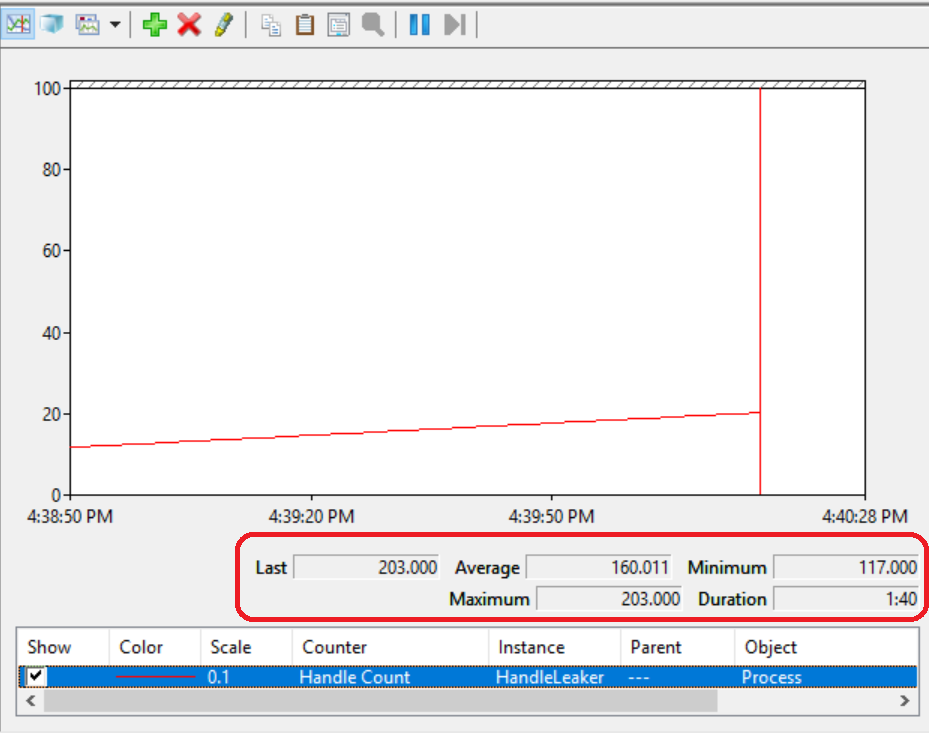

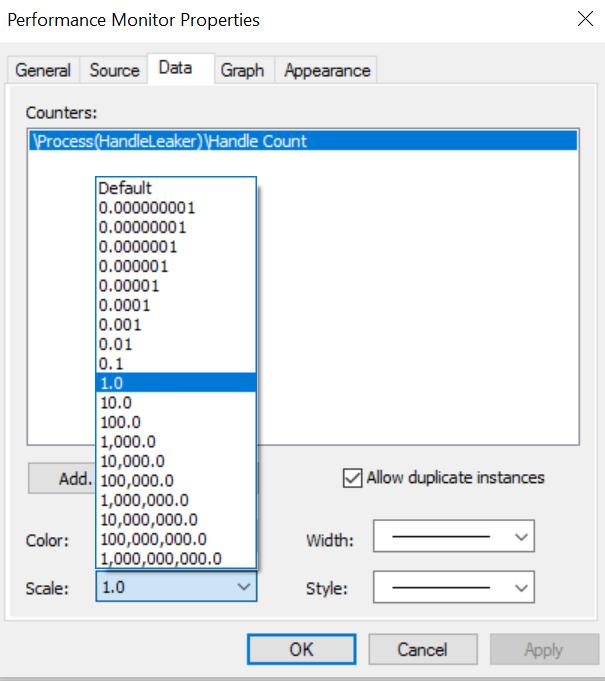

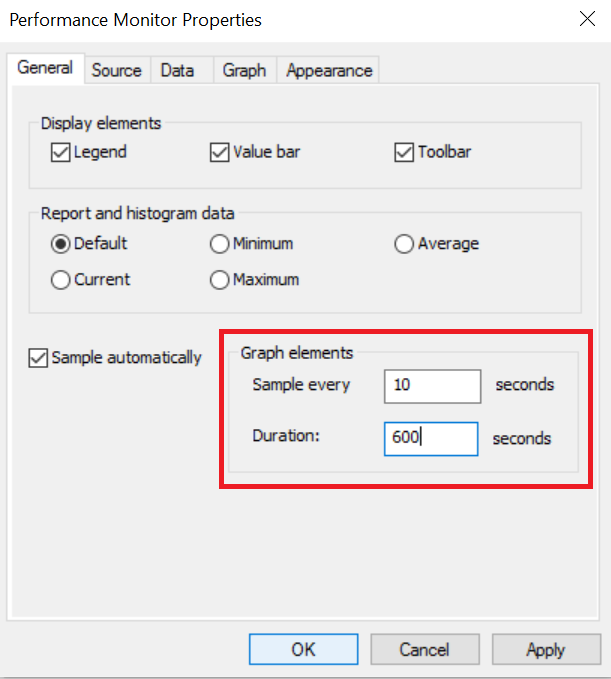

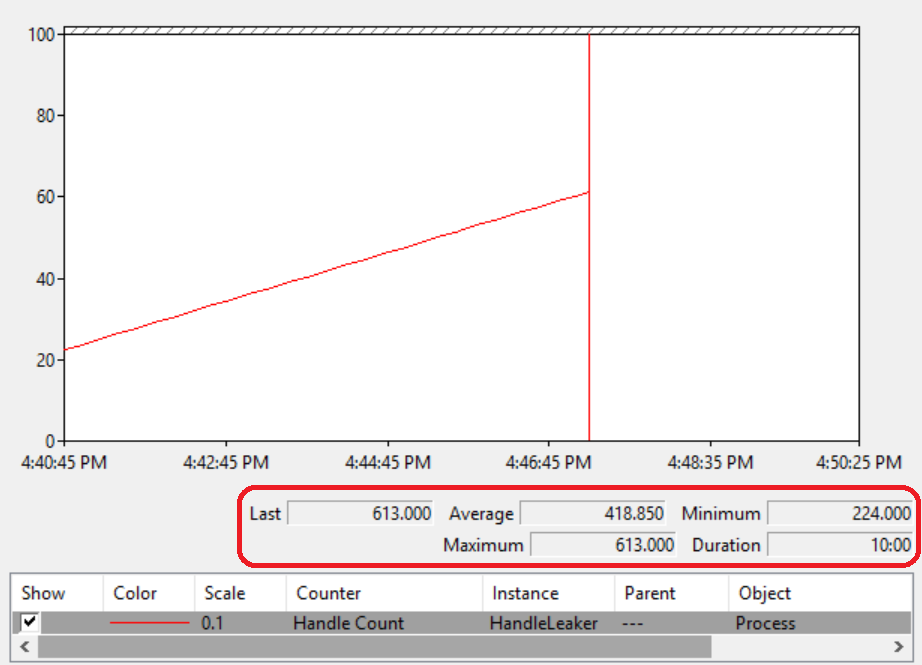

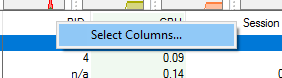

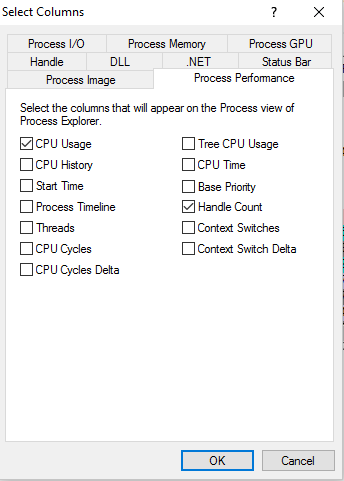

- Quantos handles sua aplicação está abrindo?

- Saneamento Básico, O Filme

- Sieranevada

# A Busca

Caloni, 2016-11-02 <cinema> <movies> [up] [copy]Wagner Moura é um ator bem versátil. Seja como Capitão Nascimento ou Pablo Escobar, Moura consegue através do tom de voz e dos movimentos de corpo denotar alguém menos ou mais vulnerável, alguém mais ou menos estressado. Seu Theo Gadelha é um pai de família recém-separado que concentra em seus óculos todo seu jeito atrapalhado de lidar com o mundo, com sua esposa, seu filho e, principalmente, seu pai.

E esse é o gancho que consegue levar um filme inteiro a respeito desse pai buscando seu filho, que foge de casa. A competência da narrativa está nas costas de Moura, já que nem direção nem roteiro conseguem sair minimamente do medíocre. Luciano Moura é refém das tomadas circulares, até quando elas incomodam (como quando o personagem de Moura conversa com um sujeito à beira do rio, uma cena contemplativa, e não consegue extrair beleza das diferentes paisagens desta aventura, a não ser apelando para o digital e artificial uso de luzes, algo que o fotógrafo Adrian Teijido provavelmente teve que engolir a seco em seu tom sépia extremamente competente em montar uma realidade descolorida dessa família disfuncional. Para ter uma ideia da competência de Teijido, note como o azul dos azulezos da piscina muda de tom completamente no começo e no final do filme.

E o roteiro, escrito por Luciano Moura e Elena Soarez, beira o clichê em praticamente todos os momentos, elevando a emoção acima de qualquer lógica. Dessa forma, a família nunca se preocupa em procurar a polícia, e a aventura de Theo se resume em episódios convenientemente separados, sem qualquer ligação entre eles. Sem contar que em praticamente todos os lugares que Theo passa alguém viu passar seu filho, uma coincidência que o torna o pai em busca do filho perdido mais sortudo do mundo.

Além disso, o tempo que se passa no filme é irregular, não conseguimos perceber. Há a passagem de dias, mas que não justificam o comportamento equilibrado dos personagens. Por que a mãe, por exemplo, preferiu ficar aguardando em sua casa, mesmo estando à beira de um colapso nervoso ao entrar no táxi?

Aliás, se denoto o talento de Moura, é em detrimento ao resto do elenco. Mariana Lima e Brás Antunes são peças funcionais em cenários que possuem a habilidade de ficarem parados, repetirem diálogos e, em muitos casos, até andar. Mas não passa muito disso. Moura, por outro lado, mantém sua consternação a todo momento, desafiando o espectador a encontrar a linha que delimita o lado civilizado de alguém que está desesperado procurando o filho e o lado mais instintivo, que obriga-o a fazer coisas que nunca faria, como roubar o celular de um velho senhor cardíaco.

Constituindo um conto extenso e intenso, mal construído em narrativa e direção, mas bem pontuado pela fotografia agradável, que surge de um sépia disfuncional para um colorido que se aproxima aos poucos, A Busca é um resultado misto, possivelmente esquecível, mas agradável em alguns momentos, engraçado em outros. É o velho clichê que tenta ensinar os coxinhas a viverem, como se viver fosse sair de cavalo por aí, sem correr risco nenhum, conversando apenas com pessoas boas e gentis. Afinal de contas, essa é a imagem do bom caipira, ou dos jovens não-corruptíveis, idealizado por uma esquerda em uma eterna ilusão.

# Então Morri

Caloni, 2016-11-02 <mostrasp> <cinema> <movies> [up] [copy]Um documentário que passa direto para nossos sentidos. Começa na morte e vai voltando pela dor, alegria, ou seja, emoções dos seus personagens da vida real.

Em todos eles, miséria, religião, simplicidade. Não apenas do modo de viver, mas de pensar, e consequentemente de falar a respeito da vida. São pequenas lições ouvir as pequenas poesias que essas pessoas dizem, em palavreado simples e ações mais simples ainda, como um soco ou chute, um beijo ou carregar um caixão.

A edição é ágil, fluida, e ao avançar cria closes absurdos e uma qualidade sofrível das imagens trazem a realidade para um nível naturalista. A trilha sonora começa diegética, dentro daquele universo, e vai se alastrando pelas cenas, como memórias. Trilhas sonoras da vida, assim como os diálogos, assim como as faces daquelas pessoas, que personalizam a vida em seu básico, instintivo; a poesia do existir.

Os diretores Bia Lessa e Dany Roland, empenhados também em realizar fotografia, roteiro e edição (com a ajuda de Julia Bernstein), agradecem ao final pelo documentário-mestre do Brasil, Eduardo Coutinho. Não à toa. Os idealizadores captaram a inteligência emocional de Coutinho em um trabalho simples, mas poderoso, que consegue extrair palavras da vida que são tão comuns, mas tão poderosas.

De um grupo de mulheres esperando os homens para carregar um caixão à noite da avó falecida até um grupo de crianças comentando uma briga recente entre meninas, Então Morri abraça a vida de um jeito que não é possível largar. Acompanhamos a sequência exata de um filme rebobinando, desde a morte até o nascimento, como espectadores que se conectam com aquela película quase sem filtros.

# Irmandade

Caloni, 2016-11-02 <mostrasp> <cinema> <movies> [up] [copy]O longa caótico e desconexo de Pepe Diokno é justamente e apenas isso: caótico e desconexo. Desconexo não apenas no sentido narrativo, mas de conexão com o espectador. Como é impossível para nós nos conectarmos àquela realidade de Manila, devidamente manipulada em uma mistura de ficção e realidade, não é possível sequer sabermos qual a linha de raciocínio de um criador petulante que não consegue unir tomadas desconexas com significado ou empatia.

Dessa forma, as criaturas filipinas que observamos são nojentas, medíocres, maliciosas, ignorantes, maldosas e cruéis. Não há qualquer adjetivo que nos permita seguir em frente na identificação de protagonismo. Até Scarface tinha suas qualidades, mas aqui sequer sentimos a dor do próximo. Pior: fingindo um documentário, o resultado é ainda mais falso, pois muitas sequências são obviamente teatrais, e outras despertam a curiosidade apenas em detectar se é real ou não, mas ainda assim, sem significado.

A qualidade em estruturar começo e fim, com um vídeo do YouTube a respeito da irmandade de estudantes de direito, e o título em letras garrafais seguidas pelo seu idealizador, sugere um egocentrismo seguido de megalomania que flerta com Amos Gitai, o diretor-sionista homenageado por vitimizar uma raça. No caso das Filipinas, possivelmente a pior nação oriental que se tem notícia, que comprova que, mesmo com todas as virtudes orientais de funcionamento coletivo, a religião baseada em sacrifício transforma tudo em pó e em desgraça. Uma desgraça que é celebrada aqui.

Roteirizado por três indivíduos, é difícil saber como é necessário três pessoas para esboçar esse fiapo de história. Há algo tão errado nas Filipinas, que talvez até seus idealizadores tenham sido atingidos pelo suposto câncer que submete essa sociedade cada vez mais em direção à desgraça moral.

# Saldo da 40a. MostraSP

Caloni, 2016-11-02 <lists> [up] [copy]Vinte e dois filmes. Essa foi a quantidade que consegui assistir nessa primeira mostra que me dedico nos dias de semana (uma bagatela de ter a própria empresa). Na maioria dos dias foram três sessões seguidas; em alguns dias tive que me ausentar, outros simplesmente entrei na sala errada! (e acabei vendo, por exemplo, o ótimo O Contador). No entanto, foi de longe a edição do festival em que mais vi filmes, e a primeira em que escrevi sobre todos eles.

Ao todo foram dez dramas, seis documentários, uma animação... a maioria tentei ir na competição de Melhores Diretores, onde tive a oportunidade de ver debate com dois deles, estreantes; os outros fizeram parte da Mostra Brasil e da Perspectiva Internacional. Por fim, para não fazer desfeita, vi um dos filmes de Andrzej Wajda, o homenageado do ano, polonês que enxergou os horrores do autoritarismo através da igreja e dos sovietes. Terra Prometida, o filme que eu vi, é a perfeita anti-propaganda nazista/comunista, já que exagera o tom na mesma medida que eles faziam quando queriam dizer que os capitalistas comiam criancinhas.

Dos documentários, o mais impressionante foi Então Morri, pelo poder do Cinema mesmo com poucos recursos. Além disso, foi a primeira vez que fui convidado por um diretor a assistir seu filme. Um Homem Insignificante, de Vinay Shukla, popula o imaginário político das massas através dos olhos do Partido do Homem Comum na Índia.

Das ficções, o campeão disparado para mim é Aloys, pela metalinguagem empregada em desvendar os problemas psicológicos das pessoas solitárias, como depressão. A montagem de Aloys é uma das ótimas descobertas dessa mostra.

Minha impressão como cinéfilo foi que, nos dias de semana à tarde, as sessões estavam muito vazias. Não havia público o suficiente sequer para votar. Pode ser que a cidade não esteja tão preparada para receber as pessoas, ou, o mais provável, que a Mostra não esteja mais chamando tanto a atenção. A organização é ótima, ainda mais para quem tem credencial, e o público que frequentou as mesmas sessões que eu dividiam-se em jovens que precisam ganhar cota das faculdades de artes que devem estar fazendo, e estão aparentemente fazendo pouco caso para a sétima arte, e pessoas mais idosas que são veteranos do evento. Não há um interesse no público em geral, o que é esperado. O Cinema como arte tem morrido aos poucos, e a crítica escrita vai junto, afogando paulatinamente.

De qualquer forma, um viva para o Cinema. Enquanto houver dinheiro para investir em cultura essa morte tende a ser lenta. Torço para uma Mostra em streaming em breve, como deve ser. A real democratização das artes é dar ao público todas as opções que eles merecem, mesmo que para a grande maioria isso não sirva pra nada.

# Snowden

Caloni, 2016-11-02 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Um documentário reconstruído como ficção pode ser bem maçante para a maioria das pessoas; principalmente se a ideia dos idealizadores for simplesmente jogar diálogos e eventos de pessoas da vida real em um formato burocrático ou televisivo. A maioria sairia antes da metade do filme. No entanto, o lado show business de Oliver Stone e o roteiro incisivo de Kieran Fitzgerald realizam uma dramatização da vida real que consegue criar nos 134 minutos de Snowden um universo à parte da realidade, onde nos importamos com seus personagens como se fosse uma história criada para isso, mas ao mesmo tempo não nos faz esquecer que essa é a vida real, apenas alguns anos atrás, e cujos acontecimentos ecoam até o exato momento do agora, às vésperas de mais uma eleição presidencial norte-americana. E que Edward Snowden ainda é um exilado político.

A história já começa com a figura de Snowden como o estereótipo de gênio (um falso clichê, como veremos), carregando um cubo mágico consigo e organizando um encontro secreto com jornalistas de alto escalão para divulgar informações confidenciais do governo. Sua história, contada a partir de então desde o início, é o exemplo da figura do hacker extremamente habilidoso, que nesse caso não passaria de um soldado medíocre caso não tivesse fraturado suas pernas durante o tempo que se alistou no exército americano. Isso faz com que ele procure outras formas de servir ao seu país, patriotra republicano como era. Habilidoso com computadores, acaba caindo em projetos de vigilância da NSA, o órgão de espionagem americano (que, entre outras coisas relacionadas à segurança do país, proíbe o uso de criptografias em solo nacional cujos algoritmos eles não possam quebrar). Conforme o jovem Snowden vai comprovando suas habilidades seus acessos vão subindo; em paralelo também acompanhamos sua vida amorosa com Lindsay Mills (Shailene Woodley), que conhece em um chat online por terem um interesse em comum: a obra O Fantasma do Futuro, uma das ficções que inspiraram as irmãs Wachowski a realizar o clássico Matrix, sobre uma realidade virtual onde o governo... quer dizer, as máquinas mantêm os indiferentes humanos escravizados e sob vigilância.

A fé inabalável de Snowden em seu governo -- ele chega a defender Bush para sua namorada o chamando de "líder da nação" -- vai aos poucos ruindo conforme ele vai conhecendo a forma que a NSA vem utilizando para manter o terrorismo sob controle: espionando a vida da imensa maioria dos americanos e resto do mundo. Tudo começa quando ele encontra seu eu futuro envelhecido na figura de um professor de computadores -- uma ponta de um Nicolas Cage contido e eficiente -- que conta a história quando desenvolveu um sistema relativamente barato para monitoramento automático da internet, mas que foi substituído por um muito mais caro e que precisava de intervenção manual. "A eficiência não está na agenda deles", comenta um pouco ressentido. E esse ressentimento vai minando as crenças do jovem idealista conforme ele participa do sistema e vai comprovando com os próprios olhos que há algo completamente fora do controle dos civis e que pode ser usado contra eles a qualquer momento, sejam eles ameaças ou não.

A história criada pelo roteirista Kieran Fitzgerald através do livro de Anatoly Kucherena e Luke Harding é eficiente em seu vai-e-vem entre o presente e o passado, no sentido que o passado vai rapidamente se encontrando com o presente e vai ficando cada vez mais claro a transição da personalidade de Snowden entre dois tipos de patriotismo: a crença cega jovem e a análise crítica madura. A figura paternal que acaba sendo preenchida pelo seu chefe superior, Corbin O'Brian (um irreconhecível Rhys Ifans), colabora para que o rapaz vá aos poucos aceitando essa diferença, já que o próprio Corbin enxerga o mundo à sua volta de uma maneira cinza, desde que seus objetivos sejam alcançados.

No entanto, a questão da segurança nacional e do sistema estatal se torna muito mais complexa nas mãos de Fitzgerald se analisarmos que hoje em dia os hackers dominam o mundo através da internet e da tecnologia envolvida na comunicação de bilhões de pessoas. Isso quer dizer que, ao contrário das suspeitas do jornalista interpretado por Zachary Quinto a respeito de Snowden dever ser alguém mais velho para ter um acesso tão restrito a informações governamentais, são exatamentes os jovens os mais habituados e os mais habilidosos com esse tipo de tecnologia, o que traz o "perigo", na visão do Estado, de fornecer acesso a informações muito sensíveis para quem ainda praticamente não saiu das fraldas da maturidade, e que deve manter dentro de si um sistema de valores incompatível com o controle absoluto desejado por políticos e militares: o idealismo de quem deseja fazer a coisa certa.

Por outro lado, o filme enfoca o lado do homem comum de uma maneira sutil e brilhante, pois sua namorada, acostumada a fotografar pessoas, deixa o computador à vista e não vê problema em o governo quebrar sua privacidade, já que não tem nada a esconder. Quando questionada sobre estar se relacionando com outras pessoas pelo mesmo sistema online onde se conheceram, ela rebate que as longas ausências do namorado fazem com que ela fique "xeretando" a vida dos outros, mostrando como, no senso comum, as pessoas já estão habituadas a esse comportamento pelas redes sociais. Por que a população seria então contra um sistema governamental que faça o mesmo, ainda mais visando a segurança de todos?

Já na direção, Oliver Stone consegue equilibrar o ataque ao ufanismo e fé cega ao Estado com uma certa relativização da moral, pois através da visão da pessoa comum a privacidade se torna algo opcional, já que todos o fazem assim, se esquecendo convenientemente que, apesar de teoricamente, na era da informação, qualquer um poder fabricar bombas atômicas, apenas governos e seus recursos infinitos podem de fato fabricá-las e deixar disponível para o ataque. Stone, aliás, está mais interessado no sensacionalismo puro do que em entender o subtexto do que está sendo discutido. Duas cenas com o uso de telas comprovam isso: quando ele exagera o reflexo de uma certa webcam flagrando um casal fazendo sexo e pela distorção de outra câmera pessoal no focinho do personagem de Rhys Ifans, que pela aproximação e perspectiva o tornam o Grande Irmão de 1984 sem qualquer maquiagem. Falha, no entanto, miseravelmente em não conseguir enxergar que o sistema sempre será falho independente de quem estiver no poder, continuando a ecoar o otimismo ingênuo de Snowden até depois da era Obama.

Mas apesar dos pesares, Snowden é um filme eficiente do começo ao fim, tanto que consegue fazer um salto final entre ficção e realidade que deveria ser arriscada na maioria dos filmes, mas que aqui apenas encontra surpresa e admiração. Muito disso deve ser atribuído a Joseph Gordon-Levitt, que não reproduz Edward Snowden como uma máscara, mas o vive por inteiro, seja nas expressões introvertidas do sujeito ou até em sua forma de andar e manter sua cabeça levemente abaixada. Não se trata de uma atuação para prêmios, pois é sutil demais para isso. Porém, é tão eficiente que sequer se nota a diferença entre ficção e realidade. E se trazer a realidade através de um documentário já é um trabalho de heróis, imitá-la em perfeição pelo método teatral é ainda mais impressionante.

# Um Homem Insignificante

Caloni, 2016-11-02 <mostrasp> <cinema> <movies> <miniviews> <fragments> [up] [copy]Se torna um romance no momento que escolhe contar sua história como uma experiência de esperança e conquista.

# Indiana Jones e a Última Cruzada

Caloni, 2016-11-03 <cinema> <movies> [up] [copy]Há filmes que parecem diferentes dependendo do período da vida que você os assiste. A Última Cruzada, última aventura de Indiana Jones nos anos 80, para mim foi quando criança uma aventura sólida, divertida, emocionante e cujos valores cristãos eu compactuava na época. Hoje, mais velho, e alguns milhares de filmes depois, continuo vendo como quase tudo isso (tirando a parte cristã), mas com um sentimento que foi adicionado com o passar dos anos: o saudosismo, ou até a saudade, da época em que ação de verdade envolvia o herói ficar pendurado do lado de fora de um tanque e comer poeira aguardando sua morte imediata.

Nesta aventura o roteirista Jeffrey Boam nos remete de volta ao primeiro filme, com nazista em busca de um artefato religioso supostamente com poderes mágicos, mas em vez dos judeus e a arca da aliança, agora estamos falando dos cristãos, onde um pequeno ramo da história remete ao rei Artur e suas lendas. Porém, a história também volta ainda mais no tempo, narrando (supostamente) a primeira aventura de um Indy ainda garoto, e em uma perseguição em cima de um trem do zoológico consegue inserir diversos elementos de seu universo, como o medo de cobras, o chicote e até o jeito bonachão de se sentir vitorioso. Ah, e claro, o chapéu.

É nesse momento que ouvimos seu pai, em seu escritório, ordenando que o garoto que entra excitado conte até cinco em grego. Mas até lá ele já perdeu o artefato que tinha roubado de exploradores para colocar no museu. Esse timing entre pai e filho se repetirá durante todo o filme, quando o filme avança para os tempos atuais e a história de ambos se cruzam quando seu pai desaparece durante as pesquisas que avançam em busca do cálice sagrado, a taça usada por Jesus em sua última ceia, e que de acordo com a lenda teria a propriedade de dar vida eterna a quem o usasse.

Seu pai é interpretado por Sean Connery em um estado de espírito que consegue trazer um alívio cômico compatível com o garoto interpretado por Jonathan Ke Quan em O Templo da Perdição, mas de uma maneira mais natural e misturada com a emoção de vermos pai e filho contracenando, mesmo que o pai tenha sido apresentado apenas em trinta segundos. Isso porque Connery foge de sua zona de conforto desde o começo. Ele está disposto a viver essa persona de um velhinho inteligente, distraído e ainda assim, espirituoso. O roteiro de Boam também é responsável por criar ótimos momentos com a dupla. A primeira cena entre eles com Jones adulto já se torna clássica. O pai quebra um vaso Ming na cabeça do filho pensando que era um nazista; o pai lamenta que seja um Ming, no que o filho responde que está tudo bem (com a cabeça dele), no que o pai respira aliviado; mas não pelo filho: por descobrir que o vaso é uma mera falsificação.

Este filme não conseguiria ficar ao nível dos dois primeiros se não fosse pela química indispensável entre Connery e Harrison Ford, o que chacoalha a suposta mesmice que seria mais uma aventura "a la James Bond" de uma maneira que consegue manter o velho formato com mocinha e bandido e ampliá-lo pela ótica de mais uma geração em cena.

Mais uma vez a fotografia usada por Douglas Slocombe é épica, com um amarelo que favorece as paisagens desérticas de onde está a aventura, além de usar uma certa iconografia pálida e triste dos nazistas -- incluindo o próprio Hitler -- durante uma queima de livros. Além disso, a dupla de editores formada por George Lucas e Michael Kahn é imbatível nas cenas de ação, realizando um ritmo que é lento o suficiente para vermos as reações de Jones e seu pai e ágil o suficiente para que continue sendo um filme de ação.

Alguns efeitos soam passados, como o rápido envelhecimento de um personagem, mesmo que ainda impressione. Eu me lembro, quando criança, como essa cena me impactava muito, pelo medo de escolher a taça errada. Hoje ela me impacta por outros motivos. Entre eles a irracionalidade humana, que ambiciona o que não entende, e nessa busca estúpida por mais poder acaba sucumbindo por um desmoronamento de sua própria ignorância. A sensação é parecida, no entanto, quando Jones estala o seu chicote e o usa como cipó. Inesquecível e imutável.

# O Mundo de Sofia

Caloni, 2016-11-03 <books> <philosophy> [up] [copy]Este foi o livro meio unanimidade dos fóruns de filosofia quando questionado qual o melhor começo para a área, que dê uma visão global, histórica e funcional do que é, afinal de contas, filosofia. Bem, e também o começo mais divertido, o que para uma área como essa deve se resumir aos quadrinhos do Existencial Comics e o livro de Jostein Gaarder.

Esta é uma ficção infanto-juvenil, que poderia muito bem constar no currículo de qualquer escola que leve a sério ensinar seus alunos a pensar. Ele contém uma história em que ela própria já instiga a investigação racional do próprio ato de escrever e ler um livro, mas ao mesmo tempo faz um resumão dos pensadores mais famosos de cada era, além das correntes de pensamento vigentes.

Começando pelos gregos, esta é a parte mais útil, pois consegue abstrair de forma fascinante o que os primeiros filósofos pensavam, corrigindo em muito a visão escolar que dá a entender que os gregos eram um povo ainda primitivo e místico, acreditando nos elementos básicos como terra, fogo e ar. Oras, nada mais distante da verdade. É até possível dizer que eles levavam a questão muito mais a sério que os pensadores contemporâneos, pois com muito pouco constituíram uma cadeia de pensamentos e conclusões que nunca foram ultrapassadas pela linha de pensamento racionalista. E, é preciso lembrar, tudo com a força da mente e poucos instrumentos científicos. Nesse sentido, o livro merece créditos por explicar de uma maneira muito mais realista o que escolas encaram como contos de fadas ou mitologia de povos ignorantes.

Aliás, o livro também consegue separar e explicar bem tanto o hiato racional entre a Antiguidade e a Idade Média, além de estabelecer as bases do conflito milenar entre empiristas e os racionalistas. Tudo isso não apenas é aproveitável no livro como fornece as bases necessárias para que o próprio leitor comece a explorar a realidade de maneira pensante, e não um mero repetidor do que a ciência diz ser a verdade.

Já a historinha entre Sofia, a protagonista, e seu professor de filosofia, Alberto, é um passatempo relativamente divertido, que no melhor formato dos contos juvenis, expõe um mistério a ser resolvido. E enquanto o mistério existe, o livro é ótimo. No decorrer de sua resolução, a ficção se despedaça como um castelo no ar. Gaarder arrisca uma metafísica e epistemologias ligeiramente infantis pelo bem da compreensão da epistemologia adulta, pois os adultos apenas conseguem filosofar depois que assumem uma visão de criança acerca dos mistérios do mundo (como bem explica o ótimo capítulo sobre o coelho dentro de uma cartola).

E embora as descrições de Gaarder sejam instigantes no começo, além de particularmente precisas, o desenvolvimento pós-Idade Média demonstra um absoluto desapego com o pensamento crítico ou uma simplificação que torna o conteúdo tão enfadonho quanto uma aula de história que não explica os mecanismo por trás das mudanças. Quando o misticismo impera entre os filósofos, e a maioria das conclusões vistas no livro contrariam a própria proposta do personagem Alberto, que diz constantemente para que sua pupila não pule direto para conclusões, o livro desaba novamente.

Gaarder quando escreveu o livro era um professor de filosofia relativamente jovem, e seu interesse no livro consegue ser descoberto apenas pelo plot. Aliás, talvez todos que gostam de fazer perguntas que não podem ser respondidas devem adorar a primeira metade do livro, independente da ficção e até se você não concordar com a visão dos antigos. E isso independente da idade. Afinal de contas, todos nós podemos ainda nos admirar com o coelho gigante saindo da cartola. Eternamente.

# Angel Beats!

Caloni, 2016-11-04 <cinema> <animes> <cinema> <series> [up] [copy]"Não fazer sentido é com a gente!", repete a heroína Ryuko Matoi nos capítulos finais do anime "Kill La Kill", uma série ousada e inteligente, mas que acaba em seus capítulos finais descanbando para o clichê de lutas sem fim. Mesmo assim... pobre Ryuko; mal sabia ela que seria ultrapassada de longe por "Angel Beats!", um trabalho digno de colegiais sem ter o que fazer na hora do recreio, e que une diferentes conceitos em prol da diversão interna desses alunos, pois qualquer tentativa de entender a lógica interna desse universo cairá por terra.

O enredo deste animê contém elementos que eu colocaria se fosse um estudante do ensino médio (ou até do fundamental) que quisesse criar uma distopia além-vida, onde há batalhas contra anjos, a revolta contra Deus e uma mensagem cafona sobre o poder do amor. Os personagens desta história parecem claramente inspirados nos próprios criadores. Me surpreende muito, então, que nos créditos do roteiro estejam apenas duas pessoas citadas, enquanto existem nada menos que sete diretores responsáveis pela sequência de 13 episódios da primeira (única?) temporada.

A história é simples: quando você morre e sua alma não é bem-resolvida, e você tem idade ainda para cursar o ensino médio, você irá cair em uma escola que ensina eternamente as mesmas lições, rodeado de uma espécie de programas, ou alunos sem alma, que continuam a repetir a rotina escolar para todo o sempre. Em um dado momento, quando você -- se você tiver alma, é claro -- se der conta dessa armadilha temporal, ou resolver seus conflitos internos, irá parar de existir, ou irá para algum lugar que ninguém tem ideia de onde é. Para evitar isso, um grupo de estudantes é formado para guerrear contra os anjos, criaturas que interagem com as almas deste mundo para fazê-los enxergar quem realmente são, e com isso fazê-los subir para um plano superior ou desaparecer.

É difícil identificar quem é quem nesse grupo de estudantes, já que os estereótipos são tão frágeis que cada um deles pode ser resumido por uma característica apenas. Dessa forma, a líder é rabugenta, uma outra menina é calada (e ela falar algo é um evento), outro menino fica dançando e soltando frases em inglês, um outro acha que é Deus, e o garoto principal, ou o que chegou por último da turma, simplesmente não se lembra quem era quando vivo. Felizmente o pessoal de arte decidiu trazê-los com cores diferentes de cabelo, o que permite que você pelo menos durante as conversas do grupo saiba quem disse alguma coisa por último.

Além de possuir personagens que se misturam entre si, a série possui sérios problemas de lógica interna, o que a torna sonolenta mesmo nas batalhas mais ardentes. Imagine que, por exemplo, os estudantes não podem morrer neste mundo, pois, de acordo com eles, já estão mortos, o que faz com que, se alguém morrer em batalha, em breve irá renascer de uma forma ou outra. Mas isso não impede que, cada um deles, em todos os momentos que isso acontece, fiquem extremamente abalados, surpresos, e lamentem a perda de um companheiro. Aparentemente o fato de ter uma alma além-vida não significa que você irá manter o seu cérebro intacto.

Da mesma forma, os diferentes tipos de reviravoltas na trama servem apenas para deixar todo esse universo mais confuso. Em determinado momento, o destino do anjo muda completamente de figura em apenas um comentário dito ocasionalmente. Além disso, de repente surge um conceito tecnológico que joga todos os conceitos metafísicos na lata do lixo. E o que dizer do uso das guildas, que nunca tiveram sua função definida através dos diálogos realmente vista? E quem está por trás da criação de tantas arapucas?

Uma vez (ou algumas vezes) um amigo meu comentou que vários animês são feitos apenas como forma de divulgação de mangás (os quadrinhos japoneses). Esse talvez seja o caso de Angel Beats!, já que o conteúdo da história está atrelado às personalidades de seus personagens, que nunca são reveladas exceto por um tipo de interação que nos leva a crer que eles já se conhecem de longa data (ainda que alguns membros sequer se lembrem dos nomes de outros). Além disso, há uma preocupação infundada dos criadores em sempre alertar-nos dos locais onde os personagens estão. E não são localizações que se resumem em "refeitório", mas "saída B do portão 9", ou "segunda escadaria do andar 3", como se isso realmente importasse para a história.

Porém, não me leve a mal: é possível gostar desse animê. Ele é ruim, mas da mesma forma com que comerciais são interessantes por chamar a atenção em trinta segundos, alguns momentos de Angel Beats! se saem bem isoladamente, embora não como uma história. Existe uma banda de meninas que toca no salão da escola e todos os alunos vão lá dançar; a performance delas é trazida com vida pelos desenhistas, e algumas músicas são baladinhas gostosas de serem ouvidas. Há um momento que surge o grande mistério de por que tal pessoa gosta de uma comida apimentada que ninguém costuma comer; a interação com a comida vira o tema nesse episódio. O último desejo de uma menina era se casar, mas quando ela era viva não podia sair da cama; mais um bom momento para que espectadores sejam levados a se emocionar.

Se isolarmos estes pequenos resquícios de história, Angel Beats! sobrevive como uma sequência caótica de comerciais que revelam uma sensação ou outra passageira. Porém, não é possível dizer que estas histórias conseguem se conectar em uma narrativa coesa, já que é comum o destino de um personagem ser abordado para logo depois ele ser esquecido, e logo voltamos para ele novamente em uma outra situação. Se "não fazer sentido" é a grande força que move o final de Kill La Kill, "tentar fazer sentido" parece ser a única esperança por trás de Angel Beats!; infelimente, o episódio irá acabar antes disto se concretizar. Pausa para uma próxima temporada?

# Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Caloni, 2016-11-04 <cinema> <movies> [up] [copy]Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal não é apenas um filme ruim. Ele vai muito além do que simplesmente duas horas desperdiçadas. Ele trai uma trilogia bem acabada e desencanta um universo intocável. E vai ainda além. Ele subverte a beleza da aventura realista de tempos pré-digitais em prol de um fundo verde que dá lugar a uma pavorosa fotografia que empalidece até o conceito de filme de ação contemporâneo. Ele explora personagens memoráveis em prol das cenas fáceis, do video-game de segunda categoria, de quebra-cabeças para crianças de cinco anos. Ele fere o coração de toda uma geração que sonhava com arqueologia exploratória. Ele chega ao cúmulo de tornar Indiana Jones um desistente, um perdedor, um conformista. A sombra do que um dia foi um Homem.

E não é questão de idade. Harrison Ford poderia muito bem ser substituído por alguém com um estilo mais atual, ou ele próprio poderia representar a figura amável de Sean Connery no terceiro filme. Já vimos dezenas de filmes de ação essa década protagonizados por atores de ação dos anos 80. Stallone desenterrou a todos! Estão todos vivos, atores e diretores. Menos Spielberg. Menos George Lucas. Eles resolveram ficar sentados no canto da sala, brincando com PSP e imaginando um novo universo para o herói. Um universo onde ninguém se machuca, onde o importante é a forma em vez do conteúdo, e a forma é como uma dança com música ruim. Uma trilha sonora de John Williams que lembra os bailes de debutantes na época em que minha mãe era uma debutante.

Essa história se passa alguns anos depois da última, na década de 50, horrorosamente emulada por uma direção de arte que não consegue mexer nem com computador nem com cenografia de papelão. Não viram sequer uma cena de De Volta para o Futuro. Os vilões deixaram de ser os nazista para dar lugar aos russos, em uma época onde havia teorias de conspiração sobre como os comunistas comedores de criancinhas iriam dominar o mundo se infiltrando na América. Uma dessas vilãs é a queridinha de Stalin, Irina Spalko, uma Cate Blanchett que tenta se divertir e percebe a furada que se meteu.

O elenco inteiro está disperso. Spielberg deve ter filmado com seus atores sempre depois de um almoço com feijoada regado a capirinha em algum boteco do lado da floresta amazônica. Ops, me esqueci: ninguém foi para a Amazônia exceto alguns drones com go pro e diretores de segunda linha para filmar sem elenco. Tudo foi recortado mal e porcamente e colado em um fundo verde que não convence nenhum dos atores, mas de certa forma se encaixa na diversão do diretor.

A história combina Tomb Raider I com algum livro de mistérios para crianças da quinta-série. Os diálogos fazem questão de dizer tudo com todas as palavras, e ainda redizer de forma invertida. "Então o tesouro para eles era o conhecimento.", diz um "Dr." Jones encantado. Logo em seguida ele conclui: "O conhecimento para eles era o tesouro.". Muito bem deduzido, "Dr." Jones! Case-se comigo!

Mas estava criticando o elenco inteiro sem motivos. Shia LaBeouf está confortável no papel de mocinho ocasional afetado. Todos seus Transformers o treinaram para isso. Ele apenas não imaginava desempenhar este papel em um Indiana Jones, ainda mais com um Spielberg na direção. Eu me pergunto quem, no meio dessa produção, fazia alguma ideia do que estava sendo feito. Eu me pergunto quem, no meio do cinema, fazia alguma ideia de qual filme estava vendo.

Este é um "Tudo Por Uma Esmeralda" genérico (como se o original já não fosse) que por obra do destino utilizou personagens famosos (até se passa na Amazônia, quem diria). As cenas de ação não convencem -- talvez porque atrás delas há um fundo verde -- mas elas combinam com as tribos indígenas que vemos no caminho, tão fantasiosas quanto. Há truques de coreografia entre eles, como sair de buracos escuros, e se disfarçar de caveiras, ou olhos atrás de caveiras. A caveira tem um significado peculiar para o filme. Ela está no título, nas mãos de John Hurt (aliás, o que ele está fazendo aqui?), nos desenhos das paredes de milhares de anos atrás coloridas com "ferro, zinco, cobre".

Esqueça a história da geladeira sobreviver a uma bomba atômica. Esse é o menor dos detalhes de um filme que não quer se levar a sério desde o começo, é itinerante e não tem ideia de onde quer chegar (exceto os bolsos de Spielberg e Lucas). É triste ver dois cineastas de idade, com currículos invejáveis, trair seu próprio histórico por uma aventura inconsequente, que carece de maturidade desde o roteiro, mas que acompanha o despreparo até a pós-produção. Um furo colossal na obra dessa excelente dupla. South Park está certo: Indy foi covardemente estuprado.

# Era Uma Vez em Nova York

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]A Imigrante é filmada como um épico, e apresenta, assim como Era Uma Vez Na América, um retrato depressivo e opressivo da imigração americana no começo do século 19. Além disso, não fornece muitos pontos de escape desse universo angustiante, se tornando portanto uma experiência pesada, ainda que bela e que figurada por grandes atores.

A história gira em torno do destino de Ewa Cybulska, uma polonesa fugida da guerra após a morte dos seus pais que, junto da irmã, tentam a sorte em um navio para Nova York. Porém, mal chegaram e a irmã, adoecida, é colocada em quarentena na ilha de Ellis, conhecida historicamente pelos maus tratos aos imigrantes e que gerou diversas mortes e desesperança. Quando a permanência de Ewa na terra da liberdade também é colocada em xeque, surge a figura pouco simpática, ainda que educada, de Bruno Weiss, um homem de contatos e que coordena dançarinas em um teatro que vende bebidas e mulheres de maneira clandestina.

Dirigido e escrito por James Gray (auxiliado no roteiro por Ric Menello), o filme já começa a despontar seu cinismo no primeiro quadro, onde vemos à distância a Estátua da Liberdade, seguido de um ardiloso Joaquin Phoenix saindo de um porão. Como uma maneira de redenção, a última cena, o último quadro, é um primor pela beleza estética e semântica do momento, e com certeza figura entre as mais icônicas cenas do Cinema naquele ano.

Merecedor de prêmios também é a fotografia de Darius Khondji, que nos faz emergir em tons amarelados e escurecidos de um EUA que muitos gostariam de esquecer. Até o Central Park fica feio e sujo nesse filme.

Porém, a "feiura" do filme está mesmo no caráter de seus personagens. Outro merecedor de créditos, Joaquin Phoenix faz uma pessoa que consegue navegar nos diferentes níveis de corrupção policial e vende suas mulheres de maneira competente. Nada disso importa quando se apaixona por Ewa, quando de repente estamos vendo o declínio de um ser humano da pior espécie, mas que por algum motivo não conseguimos sentir ódio. Phoenix é dono de uma presença de espírito que torna odiá-lo extremamente difícil. E apesar de nunca dizê-lo, aos poucos entendemos seus motivos.

E ainda assim, é Marion Cotillard que mantém as atenções voltadas para ela. Sua Ewa vai se tornando cada vez mais complexa conforme as porta vão se fechando para ela. Sua cara de desespero e ingenuidade vai se fechando, e quando descobrimos a desgraça que lhe aconteceu no navio, tudo começa a fazer sentido.

A Imigrante não é um filme fácil. Com uma fotografia igualmente linda, é um anti-"Brooklin", um outro filme sobre aquela época muito mais otimista e romântico. Aqui só há lágrimas de dor e desprezo pela humanidade.

# Como Ser Solteira

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]É cada vez melhor a surpresa com relação a comédias românticas (ou apenas comédias) protagonizadas por mulheres. O universo feminino independente do masculino estava escondido por gerações, mas hoje, no formato de uma sociedade que cada vez mais reconhece o direito da mulher de se divertir tanto quanto os homens, está a cada dia causando no Cinema resultados positivos, da mesma forma com que o universo masculino muitas vezes é representado (vide o último filme de Richard Linklater, "Jovens, Loucos e Mais Rebeldes") sem ressalvas pelo machismo e a quem isso possa doer. Ele existe. Assim como mulheres que transam por 100% de prazer e 0% de comprometimento.

E para temperar estes filmes, a figura de Rebel Wilson é sempre bem-vinda. Ela é uma coadjuvante de luxo que consegue através de seu carisma e (quase sempre) ótimas tiradas tornar "Como Ser Solteira" um filme engraçado e dinâmico, evitando cair no clichê do drama feminino em busca de significado em sua vida.

E por falar em sair de clichês, este filme roteirizado por quatro pessoas, apesar de confuso e não conseguir dar tempo suficiente para todas suas histórias e personagens, convence por sua tentativa de mostrar como o mantra do "dever ser" da sociedade pode ser prejudicial para qualquer pessoa. A necessidade da protagonista interpretada por Dakota Johnson ("Cinquenta Tons de Cinza") de viver uma vida de solteira antes de tomar a "grande decisão" de se casar com seu primeiro namorado é louvável, mas ignora que indivíduos são diferentes, além de que eles podem mudar.

Da mesma forma a personagem irritantemente carismática (e neurótica) de Leslie Mann ("O Virgem de 40 Anos") subverte o clichê da mãe solteira que se dedicou por mais tempo que devia à sua vida profissional. E o que dizer da sempre divertida Alice Brie ("Community"), que faz o papel da mulher que nunca se encaixa em um relacionamento e cuja profissão de narradora de histórias para crianças inverte de maneira hilária seu futuro como a tia solitária e falsamente delicada?

Através da direção segura de Christian Ditter somos levados a diferentes enquetes que se juntam e se entrelaçam em uma espécie de "Simplesmente Amor" para solteiros e enrolados. Não se sabe ao bem a moral da história, mas se sabe que o vigor com que Ditter avança sobre a história, competentemente editada por Tia Nolan, consegue fazer com que as divertidas atuações do elenco se tornem ainda mais inesquecíveis.

E isso se tratando de personagens que beiram o estereótipo. No entanto, há em seu background história o suficiente para torná-las reais, e além disso, uma direção de arte digna de comédias de personagens em Nova York. Há cores exageradas de um lado, "apês" minimalistas de outro, e ricos inesperados de outro. Não há muita credibilidade, mas quem se importa com isso quando está se divertindo?

Esqueça a previsibilidade do velho enlatado ComRom. Em Como Ser Solteira há criatividade demais na criação e desenvolvimento de seus personagens para ficar se martirizando com a velha história do casal que se odeia mas se ama. Prefira a volúvel Rebel Wilson e suas tiradas de duas palavras ("lunch time!").

# Doutor Estranho

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Algo vem me incomodando nos filmes da Marvel. Algo que normalmente passa batido em outros filmes menores: não há personagem nenhum nas histórias, exceto seu herói protagonista. Às vezes um vilão. Aqui há apenas um inicial anti-herói, cercado de pessoas que estão aí para falar o resto dos diálogos. São coadjuvantes. Normalmente possuem funções mais elaboradas do que descrever o universo onde se passa a história ou como o personagem é desagradável com as pessoas. Mas aqui fazem apenas isso. Mais um trampolim para mais um herói em uma grande cidade sitiada de supers. Dessa vez com magia.

Além disso, há a velha "forçação" de barra desse universo populado por Vingadores, Homens-Aranhas, deuses nórdicos e sei lá mais o quê com poderes especiais. São tantos poderes e tantos personagens que sempre aparece no ar a "leve" impressão de que tudo isso não faz o menor sentido. De qualquer forma, aqui estamos falando de multiversos (múltiplos universos) e forças ocultas da natureza que meros "mortais" como Homem de Ferro, Capitão América e Thor (ele é mortal?) não conseguiriam controlar contra as forças do mal.

E o mal aqui, mais uma vez, é palpável, tem forma e pode receber soco e golpes de energia. Não é lá muito inspirador, nem muito criativo, mas fornece alguns sacos de pancadas para as cenas intermitentes de ação enquanto a história dramática de seu personagem principal avança.

Benedict Cumberbatch é uma revelação britânica como Sherlock, e uma revelação surpreendente na nova série Star Trek. No entanto, ele não consegue fazer milagres com o papel que lhe é entregue por um pelotão de roteiristas tentando dar algum ar de vulnerabilidade ao cirurgião de sucesso que é desagradável com todos no melhor estilo House (a série). Nesse momento ocorre uma mescla no espaço-tempo entre House, Holmes (sua inspiração) e seus atores. Médicos, arrogância, casos incuráveis.

Porém, dessa vez, há magia. Quer dizer, formas diferentes de interferir no universo. Ou melhor dizendo, multiversos. Quando o inconsolável Doutor Estranho encontra sua mestra, a anciã, vivida seriamente por Tilda Swinton, tudo faz sentido na cabeça desse gênio, mesmo que nada faça sentido para o espectador. O mundo como o conhecemos se altera de uma maneira mágica como Harry Potter, mas somos ensinados que tudo isso é cientificamente/metafisicamente possível.

O uso do 3D, assim como o mediano Tron (da Disney), é uma surpresa à parte, pois usa as sequências a la "A Origem", em que diferentes partes do mundo se dobram, para criar diferentes níveis de profundidade na visão. Infelizmente, como tem que existir a versão 2D, continua usando a mudança de foco como uma forma de chamar a atenção do espectador, que se mescla com o que já é possível fazer em 3D: apenas enquadrar o que se deseja ver, com tudo em foco.

A trilha sonora de Michael Giacchino é uma vergonha, como de costume. Flerta imitar Star Trek ou algo que o valha munido de toques secundários pseudo-cômicos, mas o conjunto da obra é uma salada de estilos que perde personalidade e, se tornando um tema genérico que escapa facilmente da memória, não consegue nunca convencer, apenas aborrecer.

Um fato divertido: Doutor Estranho já teve um filme em 1978, onde era visto como um feiticeiro. Não assisti ao filme. Porém, algo me diz que ele deve ser mais divertido justamente por não levar tanto a sério essa baboseira de multiversos. A Marvel também vem me incomodando de outra forma: ela nunca é engraçada. E sequer é divertida. É uma sucessão de heróis que vem chegando sem nenhuma emoção diferentes do prazer estético da computação gráfica. Quem sabe um dia toda essa energia se junta e gera um filme de verdade?

# Jack e a Mecânica do Coração

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Esta animação é a conquista emo e gótica ao mesmo tempo. Feito com um apuro artístico incomum para produções de baixo orçamento, a história possui um clima pessimista, romântico e inalcançável que crianças não irão gostar, e muito menos adultos não muito afeitos a água com açúcar.

Regado com muitas músicas e cenas estilo videoclipe, o filme conta a história de um menino que tem um relógio no lugar do coração, mas tem mais coração que todos. Ele percebe a passagem do tempo e a realidade em sua volta pelo filtro da emoção, idealizando-a com outros seres igualmente estranhos.

A fotografia é triste, com muito branco e cinza, lembrando contos de terror de Edgar Alan Poe, e podemos dizer, referenciando e homenageando, já que a figura do corvo é recorrente na narrativa. O vilão canta um rap que combina melancolia, pessimismo e ódio. A mocinha é literalmente uma flor, e quando ameaçada surgem espinhos em volta de seus ombros. Tudo é muito visual nesse filme, o que o coloca em um patamar superior a de outros que usam apenas gags visuais sem um significado mais "profundo".

E se formos acusar o filme de algo, é justamente essa ambição por significado, frustrada muitas vezes durante o filme, quando percebemos que tudo que acontece é uma busca incessante pelo impossível. Não há como um filme gótico ter final feliz, assim como na vida sob a ótica do pessimista emocional, o romântico às avessas.

O apuro estético muitas vezes impressiona, mas não tanto quanto a criatividade na montagem de cada cena. Quando Jack, o personagem principal, se apaixona, o vemos junto de sua amada em uma sequência que envolve perda da gravidade e transições tão elegantes entre quadros que fica difícil não se impressionar por tanta elegância em um número musical.

# Nerve: Um Jogo Sem Regras

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Black Mirror é uma série que realiza com sucesso uma crítica à tecnologia atual e em um futuro próximo (e talvez distópico). E ela faz isso em episódios de uma hora, que de acordo com alguns espectadores da Netflix, é "tempo demais para contar uma história tão simples". Pois bem. Nerve vem à tona como uma versão para jovens em um longa metragem que tem tempo demais de tela para uma história boba e imprevisível porque, no fundo, ninguém se importa com o destino de seus rasos personagens.

Utilizando cortes rápidos, uma trilha sonora enérgica e uma fluidez admirável na direção, o filme escrito a duas mãos conta a história de um jogo de internet que não pode ser parado enquanto tiver observadores o suficiente e que consiste basicamente em uma versão hardcore de "truth or dare" com apenas "dare" e seguidores dos poucos corajosos que são movidos pela fama e pelo dinheiro fácil que ganham ao completar cada nova prova escolhida pelos seus próprios admiradores. As provas variam de "beijar um desconhecido" a "correr em uma moto a 90km por hora de olhos vendados", piorando cada vez um pouco a cada nova fase.

O motivo que fez a linda-mas-sem-sal Vee (Emma Roberts, de American Horror Story) entrar no jogo foi a provocação de sua melhor amiga, que dizia que ela nunca fazia nada de diferente. Isso é um chamariz para qualquer adolescente com seus hormônios à flor da pele, e basicamente é apenas isso que você precisa saber sobre os personagens, que passam por pequenas crises de adolescentes, com a diferença de estarem em um jogo de vida e morte.

O que fascina os jovens, e que deve fascinar os espectadores, é o jogo. Pois ele está a um fio de ser criado por algum maluco em um mundo onde a internet é tão rápida que as pessoas podem acompanhar vídeos feitos por celulares em tempo real. Em uma arena que é a cidade de Nova York, jovens participam desses desafios em um ritmo crescente, e o filme nos coloca no ponto de vista de Vee e seu interesse romântico à força Ian (Dave Franco). A forma com que a narrativa do jogo é criada do caos força nosso senso de realidade, mas ao mesmo tempo o poder que a pressão social de um simples jogo exerce nesse jovens é sintomático e preocupante, e mesmo que saibamos que isso jamais existiria no mundo real, o medo de comportamentos semelhantes assusta.

Porém, nenhuma história de terror/ação/thriller onde os personagens correm sérios perigos tem chance de sucesso se o que acontece a eles não for crível e, o principal, não torcermos pela sua vitória. Aqui não se trata de torcer por um personagem carismático, pois Vee é apenas ingênua no começo, mas aos poucos se torna tão maliciosa quanto sua melhor amiga. E, do lado da história, o motivo que os faz não conseguir parar até o final é bobo e completamente irreal, colocando toda a trama por água abaixo.

Ainda assim, há algo de belo nas panorâmicas noturnas de uma noite em Nova York quando a juventude foi à loucura. O motivo? Alguns jovens se dispuseram a arriscar sua estima, seu senso de ridículo e suas vidas a troco de "likes". Talvez o mais assustador é que, quando paramos com calma para pensar, percebemos que esse mundo já existe.

# Para Sempre Cinderela

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Esta revisita nos anos 90 ao conto dos irmãos Grimm usa os próprios documentaristas dessa fábula folclórica para dar um laço mais realista à história imortalizada por Disney. Usa atores competentes em situações interessantes -- o que Morgana faz como a madrasta? -- e ao mesmo tempo decide formatar seu núcleo em um romance convencional, de época e água com açúcar. Mas, ainda assim, apaixonante.

Temos como Cinderela Drew Barrymore, a queridinha da época e uma das panteras. O príncipe é Dougray Scott, que harmoniza ingenuidade e pomposidade de um sangue azul. Seus pais não querem que ele se case com uma plebeia, que se torna órfã a partir do momento que é entregue aos cuidados de sua inconsolável madrasta, Rodmilla (Huston). Há um quê histórico nessa nova versão que quer dar motivos para a aparente irracional maldade de Rodmilla, e é Anjelica Huston que consegue ser a peça-chave nesse núcleo emocional. Entendemos suas motivações e abraçamos o conto dessa vez muito melhor, já que a realidade das tragédias da vida real é um embrulho muito melhor do que a pura maldade em si.

Da mesma forma suas duas filhas, constituída pela bonitinha da casa e pela gordinha. Elas não são comparsas nas maldades com a meia-irmã, e frequentemente discordam das atitudes da mãe em relação à Cinderela.

E do lado da nobreza, nem precisava se esforçar muito. O casamento sem interesse já era algo inconcebível na época em que o filme se passa, e se torna emocionante esse embate moral, seja com os pais ou com o próprio príncipe.

Filmado com calma, com uma trilha sonora serena e uma fotografia que transforma os poucos recursos da trama em castelos imortais e um baile rebuscado, Para Sempre Cinderela comprova que nem sempre recontar uma história é algo repetitivo ou enfadonho. É necessário uma nova época para enxergarmos os mesmos contos sob uma nova ótica.

# Uma Manhã Suave

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Este filme independente de baixo orçamento comprova como o catálogo da Netflix reserva algumas ótimas surpresas onde menos se espera. Protagonizado por atores secundários, este trabalho do diretor e roteirista Neil LaBute é amador quase todo o tempo. Exceto pela reviravolta que o espera.

E se formos analisar pelo lado amador do filme, é difícil de se deixar levar. Ele se arrasta naquele formato de poucos personagens presos em apenas um cenário, diálogos que dificilmente fazem algum sentido em personagens mal desenvolvidos. É capaz que você pare de assistir quase no minuto final, mesmo que impactado pelo que aqueles dois politicamente incorretos amantes irão realizar, mesmo que eles não prometam nada. Porém, eu rogo: mantenha-se firme até os créditos finais e reavalie o que acabou de ver.

Stanley Tucci e Alice Eve estão exatamente onde deveriam estar para esse projeto. São duas boas escolhas para um filme minimalista. O aspecto teatral não os intimida, e nem o diretor, que concebe movimentos de câmera trêmulos, alguns cortes mais ou menos rápidos (do editor Joel Plotch) e um cenário que aparenta teatro e usa cores simples para uma mulher envolvida em um escândalo familiar e que se move lentamente ao ritmo de seu algoz cliente.

O figurino dos dois não poderia ser mais apropriado. O vermelho da semi-jovem Velvet demonstra que ela é o foco das atenções em sua casa, lavada de cores leves e sutis. Seu vestido curto leva a crer uma forma casual de trabalhar, ao mesmo tempo que é prática. Já as vestes do genioso e irritante Fred, além de formais demais para a ocasião, carecem de charme, e são vestidos por uma pessoa surpreendentemente inferior a quem está falando, e que mesmo assim reconhece o poder que exerce sobre ela.

Há alguns bons momentos antes da reviravolta, mas nada que justifique assistir a esse filme. Portanto, irei rogar mais uma vez: assista até o final. Há poucos filmes com esse tipo de surpresa. Talvez você já descubra antes e possa curtir por mais tempo. Se não for o caso, talvez se surpreenda ao assistir de novo com outros olhos. De qualquer forma: vá até o final.

# Trolls

Caloni, 2016-11-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Um milagre acontece. E está um bom ano para milagres em animação. Trolls, assim como Angry Birds como adaptação de games e Zootopia como a contemporaneidade da vida social, consegue se tornar um exemplo ainda melhor de como pegar um fiapo de argumento -- brinquedos feios da década de 80/90 -- e transformar em uma ode à felicidade, à referência de uma era, ao retorno da simples e não-cínica vida comum.

Para isso ele conta com uma quantidade monstruosa de canções famosas de várias décadas em vários formatos, que fazem o percurso histórico do dance e do pop através das simpáticas figuras de um grupo de pequenas criaturas que cantam, dançam e se abraçam de hora em hora -- essa basicamente é a cultura deles -- sempre incentivados por sua amada princesa, que conta as histórias de seu povo através de recortes fofinhos, e seu leal rei, que não abandona ninguém quando sua aldeia é invadida por terríveis "gigantes" (para eles) chamados de Bergens.

A sequência de fuga é narrada como um épico, com uma trilha grandiosa e todo o peso que isso acarreta. Isso não impede que logo os Trolls se recuperem e voltem a contar os minutos até o próximo abraço coletivo. De certa forma, a luta pela felicidade torna o grupo sempre unido.

Exceto pela figura do antipático Branch (Justin Timberlake no original), um troll que evita a todo custo os rituais de seu povo, e que, diferente de todos eles, mantém em sua pele uma cor escura e de aspecto apagado. Todos os Trolls são coloridíssimos, e até a fauna e flora que os cerca contém cores surreais. Isso sem contar, é claro, com os mais enfeitados ainda, que soltam purpurina de orifícios que geralmente contém elementos desagradáveis da vida humana.

Mas este não é um filme sobre humanos, mas como duas raças podem ser inimigas baseado de maneira acéfala em um ritual que diz que para os Bergens, a única forma de ser feliz é se alimentando de um troll. Bergens e Branch, logo se percebe, possuem algo em comum: desistiram de buscar a felicidade em si mesmos e na comunicação com os outros. Há uma sequência musical em que eles são apresentados em uma remixagem inspiradíssima de uma música da banda virtual Gorillaz de Justin Timberlake.

Aliás, desconfio que o dedo de Timberlake na produção e dublagem do filme conseguiu reunir toda a sequência musical de sua trilha sonora, em uma coleção de direitos autorais que formam uma mensagem clara através desses cabeludinhos coloridíssimos. Afinal de contas, a maioria das músicas é psicodelia pura que caminham desde uma época inocente (anos 60, 70) até as revisões do passado (anos 2000).

Além disso, o uso inspirado da união entre os dois mundos torna a história de amor contida entre dois jovens Bergens o núcleo emocional da história em uma recapitulação de Cinderela que também homenageia clássicos da Disney em um formato solto em sua irretocável primeira metade, e que aos poucos dá lugar a uma estrutura quase convencional em seus finalmente.

É preciso citar o apuro técnico da animação, que consegue criar feições humanas extremamente realistas no rosto dos bonecos -- como um sorriso preocupado da princesa Poppy ao se fechar uma porta -- e que aliado à criatividade dos roteiristas, cria diferentes formas de se utilizar os longos e flexíveis cabelos dos pequeninos, desde chicotes até camuflagem. A direção frenética da dupla Walt Dohrn e Mike Mitchell não dão tempo o suficiente para pensarmos a respeito do que vemos, o que é ótimos se entendermos que não há espaço em um filme sobre brinquedos de se voltar para tramas complexas e reviravoltas inesperadas.

Não, tudo é previsível em Trolls, e ainda assim tudo se torna extremamente cativante e emocionante. Não é possível evitar o clichê no momento em que True Colors, uma remasterização Timberlake de Cyndi Lauper, finalmente é cantada. Porém, toda a pausa dramática para esse momento torna Trolls um filme que encanta pela capacidade de contar história abraçando a história que tem, sem ressalvas de soar simplista ou brega demais. Até porque esta é quase também uma ode muito bem feita à "breguice" dos hits do momento.

# Quando a realidade encontra South Park

Caloni, 2016-11-18 <cinema> <series> [up] [copy]South Park é uma série que homenageia o pior em nós mesmos. A série criada pela dupla Trey Parker e Matt Stone a partir de personagens recortados em 2D é um retrato fiel da estupidez humana. Porém, nem os criadores conseguiram prever tão longe. E quando enxergamos o mundo de hoje lembramos da célebre frase de Einstein: "duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana". Sábio como era, porém, o famoso físico possuía algumas dúvidas a respeito do universo não ter fim.

A série South Park nessa temporada estava, como de costume, brincando com as eleições americanas, onde concorrem mais uma vez os nomes fictícios (mas facilmente deduzíveis) Sanduíche de Merda (Hillary) e o Imenso Retardado (Trump). Em seus últimos episódios ele narra a vitória de Trump, travestido como o professor Garrison, um xenofóbico machista e todos os nomes que a esquerda gosta de usar (e o cúmulo da ironia, ele é gay).

Não imagino que os criadores estavam realmente contando com a vitória do republicano, e possivelmente iriam fazer alguma reviravolta no final do episódio colocando o Sanduíche de Merda... quer dizer, a Hillary, de volta ao poder (como na vida real provavelmente seria). Porém, a revolta contra o stablishment norte-americano e mundial trouxe a revolta e o desinteresse da população para as urnas, onde cabe qualquer opinião que estiver disponível nas ruas e ganhe um coro coletivo cada vez maior. É o caso agora em que a crise econômica desanima um povo que espera(va) demais de seus governantes, contrariando sua própria carta magna.

No entanto, agora a série terá um momento espetacular nos próximos quatro anos, onde possivelmente manterão Garrinson como presidente dos EUA (ou enquanto ele se manter lá). A vida real, aparentemente, faz algumas dobras no espaço-tempo e acaba encontrando uma realidade alternativa ainda mais maluca: a que sai das famigeradas mentes criadoras de um cartoon politicamente incorreto.

# A Economia do Amor

Caloni, 2016-11-21 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Economia do Amor, trocadilhos à parte, é também um filme econômico em sua produção. E é quando a arte encontra os benefícios da crise europeia, tanto no assunto quanto no orçamento.

Aliás, os filmes franceses atualmente estão centrados na questão das finanças das famílias, no desemprego e no valor humano. Este fala sobre o processo de separação de um casal, paralisado momentaneamente por falta de dinheiro, talvez o mesmo dinheiro motivo que iniciou o declínio da relação.

Pais de duas filhas, ambos continuam compartilhando o mesmo teto, embora sob as regras de convívio cada vez mais rígidas de Marie. Eles compartilham também, aqui e ali, algumas das tarefas e dos rituais de ter filhos pequenos.

A câmera de Joachim Lafosse percorre os cômodos da casa quase sempre centrado em seu núcleo. A câmera gira de encontro ao interesse do momento. Às vezes é o pai em seu escritório/quarto, às vezes é a mãe sonolenta na sua cama, e às vezes vemos os quatro na mesa da cozinha ou do jardim. Lafosse economiza tanto o movimento que vemos apenas a mesa do jardim do lado de dentro da casa durante a rotina diária.

O filme está particularmente interessado nas ações e reações do casal que ainda têm esperança de voltar, mas que acaba sempre discutindo a respeito da divisão da casa e das mágoas (geralmente financeiras) do passado.

Marie é interpretada com consistência e sutileza por Bérénice Bejo como a parte responsável e racional, o que a torna na maioria das vezes a chata com as filhas. Ela mantém uma feição dura, resoluta, como se tivesse que manter uma decisão pensada por muito tempo e que foi construída por um ressentimento pelo marido que hoje o torna um fardo e alguém que não ajuda a seguir adiante. Marie não é uma megera simplesmente. As nuances criadas por Bejo (e os quatro roteiristas do filme) a tornam uma personagem honesta consigo mesma, mas que não consegue levar adiante a mentira do "amor supera tudo", embora sua mãe viúva, com muita propriedade, lamente para a filha que a geração de hoje em dia prefere jogar fora as coisas do que consertá-las (e isso inclui, claro, as próprias relações).

Já seu marido, Boris (interpretado por Cédric Kahn de uma maneira sobrenaturalmente natural) é o que mais acredita na reconciliação, o que é compreensível: é o lado mais emocional do casal. Atualmente desempregado, seus movimentos lentos e sua forma de se apoderar dos limites de sua mulher não facilitam a relação. Ele insiste que contribuiu muito mais pela família e está recebendo uma porção menor da divisão da casa, seja pelo seu trabalho em reformá-la ou pelo carinho e cuidados de um pai que estava presente nas relações com as filhas. Mas Boris, apesar de ser amável com as filhas e a mulher, carrega o fardo de não conseguir controlar os outros lados de sua personalidade -- como as finanças -- e sofrer não apenas com a ameaça física de seus cobradores, mas com o fato de que isso o levou à eminente separação de sua família, e embora este tente de todas as formas retornar à normalidade, enxergamos em seus olhos e seu jeito curvado que este desistiu de confrontar a realidade.

Interessante como estudo de personagens, mas mais interessante ainda como estudo da geração atual europeia, A Economia do Amor fornece combustível para analisarmos as complexas mudanças em sua sociedade que está aprendendo a duras penas que as crises econômicas atingem em cheio o coração de famílias felizes do jeito que eram. O choro de Marie durante um dos poucos momentos felizes no filme demonstra a perda tanto da inocência quanto da possibilidade de retorno à normalidade.

# O Filho Eterno

Caloni, 2016-11-22 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O Filho Eterno é mais uma incursão no mundo das pessoas com Síndrome de Down. Ao ouvir disso, no Brasil, nos lembramos de Colegas, de 2012, cuja produção tem um coração gigante, mas sua realização carece dos preceitos básicos que tornam o Cinema um contador de histórias eficiente. Aqui temos o livro de Cristovão Tezza por trás da história, o que torna seu arco dramático um pouco mais ajeitado. Porém, mesmo assim, além das dificuldade de se adaptar uma obra literária que usa simbolismos demais, há muito o que aprender quando se trabalha com atores que possuem um distúrbio genético que os limitam por natureza.

A história percorre o período de 12 anos em que a seleção brasileira de futebol logrou seu tetracampeonato, sempre decepcionando nas partidas finais. Acompanhamos a empolgação e preocupação de Roberto (Marcos Veras) durante o nascimento de seu primeiro filho, Fabrício (Pedro Vinícius). O garoto nasceu em 1982, no dia do jogo entre Brasil e Itália. A despeito de ser considerada uma das melhores partidas de futebol da história em uma Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado por 3 a 2 graças ao fenômeno italiano de Paolo Rossi, que emplacou três maravilhosos gols na defesa brasileira. Já iniciando com este singelo e eficiente simbolismo, e como veremos no filme, tanto a empolgação inocente de Fabrício quanto a decepção crescente de Roberto criarão essa sensação bipolar da realidade, onde para Roberto ter um "filho defeituoso" foi a pior coisa que aconteceu em sua vida.

Estando na época onde não existiam patrulhas do politicamente correto, usar termos como mongolismo para referenciar a síndrome era comum até entre os médicos. Seguindo essa mesma onda de comportamento, enquanto para o espectador choca ver um pai irradiar felicidade ao descobrir que os portadores de Down possuem a vida curta, é preciso lembrar que eram outros tempos. E quem ajuda muito bem a pontuar o tempo é uma direção de arte extremamente competente em situar-nos em cada época, alterando sutilmente os modelos de automóveis em voga, assim como o avanço tecnológico, ambos gerando uma sensação de saudosismo (pelo menos entre os espectadores mais velhos, ou um pouco mais velhos, onde me incluo).

No entanto, apesar de tanto aspectos técnicos positivos, o trabalho do roteirista Leonardo Levis em adaptar o romance de Tezza empaca no convencional, e da pior maneira: patinando nos mesmos temas. Dessa forma, embora possamos sentir os anos passarem -- de Copa em Copa -- e a sensação de marasmo de Roberto ser um indicativo importante de que há um "problema" a ser resolvido (de nome Fabrício), para o espectador o tempo anda em marcha lenta, pois há pouca coisa acontecendo. Em determinado momento vemos Roberto bebendo e papeando com seus amigos em Floripa, além de ter arrumado uma amante, se tornando uma cria estereotipada do famoso escritor boêmio Charles Bukowski (porém, diferente do polêmico autor, incluindo versos inquietos mas carentes de significados). Em outro momento vemos a mesma coisa acontecendo, e de novo, e de novo. Quando em Curitiba, com a família, podemos notar a relação se desgastando aos poucos, mas se trata de um trabalho mais de operar pelo cansaço do que uma história que de fato nos leve a concluir que é necessário um longa-metragem para isso.

Para piorar, a interpretação de Marcos Veras, acostumado à comédia, beira cacoetes -- cabeça cabisbaixa, o mau humor crônico, a impaciência -- que escondem sua habilidade com o drama. Mas não sejamos injustos: ainda assim, é um trabalho competente, pois não estraga um personagem que já não tem muito a oferecer desde o início, no papel. E por falar em oferecer, a (inexistente no romance) personagem de Débora Falabella, Cláudia, é uma mãe típica, que ama seu filho incondicionalmente, e por boa parte do filme não entende por que o marido se tornou uma pessoa rude e inquieta perante o fardo de cuidar de um filho que nunca irá sair de seu ninho. Falabella se esconde neste clichê, exceto por um momento-chave, já no terceiro ato, onde mostra a que veio.

E por outro lado, Pedro Vinícius, que faz o garoto Fabrício, não pode oferecer mais do que lhe é fornecido pelo roteiro, que se encaixa em torno das situações montadas para criar um personagem a partir de um ator com Síndrome de Down. Este pode até ter sido um trabalho de paciência e dedicação da equipe em conseguir extrair um pouco de interpretação de Pedro, ou pelo menos fingir situações interessantes para o drama, mas o resultado final soa apagado, pois pouco conseguimos ver de Fabrício. O que é visto é interessante, e enriquece não apenas o garoto, mas seu próprio pai (as duas sequências finais apenas com os dois, uma tensa e outra divertida e emocionante, demonstram como o filme poderia ser muito melhor).

Porém, o mais decepcionante para mim é ver uma trilha convencional do começo ao fim dos irmãos Garbato, que nesse mesmo ano criaram os surpreendentes efeitos sonoros e musicais no excelente O Silêncio do Céu. Se em "O Silêncio" havia toda uma criação rebuscada em torno da inquietação de seus personagens e dos sons do ambiente, aqui a orquestra realiza os passos de um drama genérico mecanicamente, sem alma e sem ritmo.

O Filho Eterno, enfim, não é um filme ruim por si só. Ele possui momentos interessante, mas que nunca chegam a impactar em nossa memória. É daqueles filmes que saímos da sala entendendo o conceito, sua estrutura, mas nunca maravilhados. Alguns talvez até saiam emocionados, pelo filme tratar de uma criança com um problema congênito, mas será apenas pelo seu estado, e não pela sua história.

# Sour Grapes

Caloni, 2016-11-23 <cinema> <movies> [up] [copy]Este documentário mostra através de uma narrativa fluida e divertida uma das maiores fraudes na história do vinho. Pegando carona com a bolha de 2008, acompanhamos a história de Rudy Kurniawan, um asiático muito simpático que se inseriu na rodinha de velhos colecionadores de vinho e conseguiu ganhar amigos, fama, e muitos, muitos milhões.

No fundo, não há muito o que contar da história em si além da velha sequência de passos que levam pessoas bem-intencionadas a serem enganadas por alguém, como sempre, acima de qualquer suspeita. Dessa maneira, os diretores Reuben Atlas e Jerry Rothwell vão apresentando aos poucos todos os envolvidos na trama, começando pelo produtor de vinhos Laurent Ponsot.

Produtor de vinhos em Borgonha, região tradicionalíssima na França, Ponsot fica intrigado ao descobrir que um de seus vinhos leiloados em Nova York foi acusado como falso. A partir dele acompanhamos a descoberta de um colecionador compulsivo de coisas -- entre elas, vinhos -- que descobre que no meio de sua volumosa adega encontram-se exemplares de vinhos cuja fonte é justamente Rudy Kurniawan.

Rudy, uma pessoa sempre acompanhada por um de seus melhores amigos, o diretor Jefery Levy, contém um histórico de imagens graças a ele, o que permitiu que os diretores e seu editor, James Scott, compusessem cenas com o colecionador/degustador de vinhos recém-chegado na Califórnia e um popstar por onde passasse. Todos ficavam impressionados com sua "paleta" (a quantidade de vinhos experimentados por ele) e ninguém sabia sua origem. Uma pessoa fácil de lidar, e que justamente por isso traz nos testemunhos de seus amigos um traço de decepção misturado com admiração.

Através do filme, conseguimos acompanhar o processo de falsificação de vinhos e também como funciona esse mercado de colecionadores. Entendemos o crescimento descomunal dos preços e do próprio mercado graças a duas bolhas (o .com e o de 2008), e uma pequena parte impulsionada pelas cada vez maiores vendas de Ruby em um leilão conceituado em Nova York que logo quebra recordes em volume financeiro.

É interessante notar como nesse mercado, uma fraude é sequer vista e acompanhada, e os culpados raramente serão descobertos ou sentenciados, já que as vítimas preferem acreditar na mentira da autenticidade de sua adega a ter que abrir os olhos para a realidade. E não se trata apenas de dinheiro, já que para a maioria esse é apenas um detalhe (como o próprio Rudy diz em certo momento).

Aliás, é muito engenhosa a criação da narrativa em Sour Grapes, já que Rudy faz parte da maioria dos momentos, sendo que ele sequer respondeu ao pedido de entrevista dos produtores. Várias de suas frases são utilizadas de maneira criativa para pontuar o que está sendo dito por seus ex-amigos e pelos especialistas que vão à caça da verdade. Além disso, as somas vultosas das operações se tornam cada vez mais inacreditáveis conforme a história avança, e as investigações se tornam realmente empolgantes quando vai sendo descoberta a origem de Rudy e sua família.

Por fim, fica a pesada lição de moral: se mexer com homens ricos, é bem capaz que sua pena seja maior do que a de alguns assassinos.

# A Grande Aposta

Caloni, 2016-11-26 <cinema> <movies> [up] [copy]The Big Short encara a crise de 2008 do ponto de vista dos investidores que viram a falha sistêmica na economia americana e, contra tudo e contra todos, resolveram apostar. Essa descrição está perfeitamente acurada, quase uma sinopse, mas não consegue sequer arranhar a superfície de um filme que possui em sua estrutura não apenas o drama pessoal de cada uma dessas pessoas e não apenas a descrição simples e bem-humorada do economês necessário para entendê-lo, mas também a angustiante visão global do trabalho de Adam McKay, que ultrapassa o limite de um ótimo filme e passa a realizar uma das melhores e mais completas e ácidas críticas ao capitalismo de Estado.

O que mais impressiona é a quantidade e a qualidade do ótimo elenco, sejam conhecidos ou não. Necessário para o projeto, temos entre os cabeças de toda a operação os personagens da vida real absolutamente geniais que descobriram a falha na Matrix antes dela explodir, atores de cara fácil construindo egos indestrutíveis: Christian Bale, Ryan Gosling e Brad Pitt. Sem contar Steve Carell, que consegue utilizar todos os seus pontos cômicos de atuação em um personagem absurdamente dramático.

A historia gira em torno de todos eles. Sim. E não se torna um filme confuso. Bem, talvez um pouco. Mas não por causa do excesso de personagens, algo que o filme tira de letra, mas pelo excesso de complexidade inerente ao sistema bancário americano, sistema esse aliás que se tornou tão complexo que enganou a todos responsáveis e irresponsáveis por ele. Nisso o filme acerta precisamente: ele deixa o espectador incerto se entendeu todas as criações exóticas de investimentos e como isso se atrelou ao sistema hipotecário americano para daí causar o efeito dominó da crise, mas exatamente por isso torna simples de entender como é impossível que existam tantas pessoas competentes no mundo dos bancos que consiga lidar com esse nível de complexidade e saber o que está fazendo.

No entanto, o roteiro de Charles Randolph e Adam McKay auxilia o espectador tanto de uma maneira didática quanto orgânica e até bem-humorada. Ele convida de vez em quando celebridades como Margot Robbie em sua banheira ou Selena Gomez em um cassino junto do pai da economia comportamental, Richard Thaler, para explicar bichos exóticos como CDOs sintéticos usando como analogia um jogo de 21 (Black Jack). Ele usa um pai de família alugando uma casa em que o dono não paga a hipoteca para exemplificar as pessoas atingidas pela crise. E por final -- o meu favorito -- ele constrói uma sequência onde a equipe do personagem de Steve Carell entrevista uma dupla de corretores que se gabam de vender casas para qualquer um e terminam em uma boate de strip, onde o personagem de Carell conhece uma dançarina -- e tenta mantê-la quieta enquanto faz perguntas -- e descobre que ela possui cinco casas e um apartamento hipotecado. E é aí que o filme comprova conseguir falar com diferentes tipos de público para explicar por que o mercado está ligeiramente fora de controle.

Baseado em personagens reais, o roteiro caminha através de camadas, conseguindo com sucesso abri-las e fechá-las. Seu início é o guru dos investimentos Michael Burry, interpretado por Christian Bale com a intensidade que merece. Burry é desses caras que não se acanha de dizer a verdade custe o que custar, e de investir no caminho que tem a convicção de estar certo. E depois de ler milhares de relatórios do mercado imobiliário este se convence que uma bolha vem aí. E aposta praticamente toda sua empresa nisso, a despeito da revolta de seus sócios e a insegurança de seus funcionários.

Sua decisão acaba o levando a entrar em contato com a Goldman Sachs para criar um novo tipo de papel para investir: um seguro contra o mercado imobiliário americano. A fé das pessoas no sistema era tão forte que sequer havia alguém disposto a colocar dinheiro contra essa correnteza. A forma com que o filme descreve a facilidade com que o dinheiro desses apostadores é recebida demonstra toda a arrogância já acumulada em décadas de crescimento inabalável do crédito imobiliário e de seu mercado.