- Café

- O Animal Cordial (Gabriela Amaral, 2017)

- Predestinados

- Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017)

- Mentes Sombrias

- Merlí

- Better Call Saul - Quarta Temporada, Episódio 1

- Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

- Lámen Shop

- Shiki Oriori: O Sabor da Juventude

- Troca de Rainhas

- Escobar - A Traição

- Takara: A Noite que Nadei

- Gauguin: Viagem ao Taiti

- Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

- Jejum Intermitente e Nutricionistas em Fúria

- O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu

- As Duas Irenes

- Meu Novo Parseador de Argc Argv

- Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava

- Nico, 1988

- Animal Político

- George Orwell: Politics and the English Language

- O Papel da Genética na Mobilidade Social

- Ferrugem

- The Photoplay

- Como é Cruel Viver Assim

- A Luta do Século

- GetArg: the ultimate badass argv/argc parser

# Café

Caloni, 2018-08-01 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]"Café" é como se uma pequena janela se abrisse para o mundo e nós pudéssemos dar uma espiada em três histórias simples ligadas apenas pelo commoditie que leva o nome do filme. Não se trata de nada profundo, mas perene, pois apela para nossos sentimentos de tradição, nostalgia e esperança, uma tríade que nunca sai de moda. Como o próprio café, por exemplo.

As histórias se desenrolam como situações do cotidiano com rostos familiares. Temos o pai de família bondoso -- e imigrante, claro, para se adequar à pauta atual do cinema -- que ensina a tradição do café para seu filho lendo a sorte do pó no fundo da xícara e toma conta da sua loja de penhores, embora não com a mesma paixão com que cuida de um bule de prata, herança da família por gerações. Quando manifestações causadas por uma crise econômica agitam violentamente o bairro onde mora, ele é levado, assim como um jovem desocupado, pelos impulsos mais basais, o que acaba lhe colocando em uma situação onde pode perder tudo.

Já do outro lado do mundo, na China, temos o resgate dos valores de infância de um executivo que precisa voltar para sua terra natal e que acaba em um acidente se conectando com o passado enquanto precisa resolver uma questão difícil que o faz colocar na balança corporativa a ética e sua própria carreira. Um pouco novelístico, mas se parar para pensar todas as três histórias o são.

Como o jovem casal na Itália, a terceira história, que se vê na necessidade de mudar de cidade para ganhar a vida em um período difícil para os dois. O rapaz acaba encontrando motivação suficiente para usar seu conhecimento sobre café, inútil no mercado de trabalho, a serviço do lucro fácil, apesar de moralmente questionável. E para reforçar o tom de novela, ela fica grávida, e agora é questão de vida ou morte.

A moral, aliás, de "Café", passa por alguns caminhos que simplificam a realidade em prol dos seus heróis, pessoas humildes do dia a dia que se vêem na necessidade de fazer "justiça" com as próprias mãos, seja qual a definição de justiça estiver sendo usada. Demonstrando ignorância em economia, ou preferindo evitar entrar em motivos, passando para as consequências, o filme prefere empurrar este peso para os personagens e eles que lidem como acharem melhor. O único sendo julgado aqui é o sistema que permite que o amargo da vida e do café valha mais que sua iminente doçura.

O que há de mais rico no roteiro são os detalhes. Aprendemos através deles porque cada pessoa toma decisões difíceis sobre suas vidas. O imigrante, por exemplo, sabe que não pode contar com a polícia local, cheia de preconceitos. O rapaz italiano aprende que mesmo indo morar na capital de produção de café do seu país e sendo um barista profissional ele não consegue emprego em uma indústria que está é demitindo pessoas. E o executivo chinês possui informações suficientes para entender que milhares de vidas podem estar em suas mãos caso ele escolha o lucro em vez da segurança dos trabalhadores.

No entanto, como eu disse, essa janela se abre, mas é muito estreita. Difícil perceber o que o filme quer dizer com tudo isso. Sendo filmado basicamente narrando os acontecimentos e alternando entre as histórias a impressão é que não há pausa para reflexão. Todos estão agindo sob pressão imediata. A trilha sonora, de suspense, e uma câmera na mão, com cortes rápidos demais para reflexão, tornam "Café" no próprio efeito que a bebida traz, de euforia sem significado, de um alerta sem necessidade.

# O Animal Cordial (Gabriela Amaral, 2017)

Caloni, 2018-08-01 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O Animal Cordial é um laboratório humano. Seu título já é uma contradição em termos, e durante todos os tensos 93 minutos do filme vamos encontrando o animal dentro do homem, mas nunca o cordial. Isso porque vivemos em tempos estranhos, onde a imaginação sobre o ódio atinge níveis utópicos, e nos transforma em indivíduos lutando por um espaço.

O laboratório em questão fica em um restaurante no final da noite que está prestes a fechar. Você sabe a cena. Funcionários ansiosos para ir embora, porque nunca quiseram estar lá em primeiro lugar (enxergamos apenas o chefe que retruca, não o trabalhador que não trabalha). O último cliente logo viram três, quando chega um casal sem a menor pressa e com todos os estereótipos de pedantismo adaptado para tupiniquim em dia, incluindo o dom inexplicável do cliente que quer provar que conhece mais dos vinhos servidos pela casa do que o próprio dono.

Daí de repente a panela ferve um pouco mais e a tampa já quente começa a tremer quando dois assaltantes entram no recinto para apavorar geral. A história também começa a se tornar surreal, pois nunca ouvi falar de bandidos "trabalhando" até essa hora da noite, e ainda por cima em um fim de mundo como aquele (para assaltar um restaurante decadente você está no fim de carreira nos assaltos). Também fica difícil acreditar no dono do lugar tendo uma arma e sabendo atirar, já que a sociedade brasileira se encontra atualmente como cordeirinhos obedientes esperando o lobo para os salvar.

Mas para surpresa geral este brasileiro no filme tem uma arma, sabe atirar e o sangue apenas começou a ser derramado. E você torce para que mais sangue bandido respingue e manche com o tom tinto de um vinho derramado todo aquele lugar. Não sem antes uma tortura leve, pois esses animais abusaram sexualmente das mulheres no recinto. Sim, é um escape fácil e divertido querer ver sangue, e o filme não quer apenas nos chocar, mas nos fazer identificar com a situação, o que gera sentimentos estranhos.

Note, por exemplo, como os personagens aparentemente não ligam de levar um tiro. Ninguém tem medo de retrucar o cara que está com a arma engatilhada. Esta panela que tremeu no começo, vamos descobrindo, é de pressão. E se o roteiro da diretora Gabriela Amaral não consegue nos dar pistas suficientes exceto uma fala ou outra para entendermos que ninguém está a caminho de salvar essas pessoas, ao menos ela sabe muito bem o que faz no cada vez mais bem vindo gênero do terror brasileiro. O gore não é gratuito, mas também não é sério. É uma catarse do absurdo. Planos próximos, claustrofóbicos, nos ajudam a ver o conjunto da obra: as emoções aflorando no rosto dessas pessoas. Emoções essas sempre negativas. Não há bonzinhos a esta hora em um restaurante de beira de bairro.

Há várias maneiras de interpretar este filme, e boa parte do divertimento do espectador é fazer isso sozinho. Apenas repare nos elementos que são colocados em cena, como termos vários ambientes no mesmo restaurante, como microcosmos dentro de um microcosmo. Há a cozinha e seus habitantes, o banheiro que serve de escape, o modesto salão e o balcão, lado a lado, que permite uma certa discrição, mas não muita, pois todos podem ver as ações e reações de quem se encontra lá. Essa atmosfera claustrofóbica que vai se formando e a falta de diálogos que esclareçam o que vai acontecer em seguida (nunca sabemos, isso é importante) faz nosso intelecto dar asas à imaginação, que está sob o efeito inebriante da violência.

Luciana Paes faz aqui um papel que foge do seu padrão de comédia (Sinfonia da Necrópole) ou algo mais leve, mas ela usa suas expressões e comportamentos estranhos em prol de uma personagem que é uma incógnita. Ela está apaixonada pelo dono do restaurante, e sua visão deturpada da realidade vira mais um espelho distorcido daquela realidade absurda que vai escalando cada vez mais. E ao mesmo tempo que o assunto é sério ela consegue espaço para pequenos alívios cômicos, como a forma animalesca que ela destroça o que parece ser uma coxinha de frango, ou a maneira lúdica com que tira as sobrancelhas de uma cliente e usa como bigode. Quase parece não haver roteiro lá, pois o talento de Luciana preenche as lacunas de sua personagem além da própria ficção.

Já Irandhir Santos, um sempre competente ator, tem pouco a acrescentar na história principal, mas serve de estopim e bode expiatório para que o dono do restaurante tenha um alvo fácil em meio ao caos. Irandhir é Djair, o cozinheiro, aparentemente talentoso, mas com má sorte. Ele é gay, ou parece. Tem cabelos longos, que exibe com um certo orgulho inconsciente, o que é mais um motivo para que seu chefe destrate o sujeito.

E Murilo Benício, como Inácio, o dono e chefe do restaurante, figura multifacetada que está sempre se defendendo do mundo utilizando a violência, seja no trato com seus funcionários ou no circo que depois se forma em seu restaurante. Seu personagem tem profundidade, mas vemos suas mãos atadas dentro de uma persona que não consegue enxergar outra forma de resolver seus problemas. Ele é o epicentro de um furacão de acontecimentos no filme, é força bruta que se mantém enigmática, difícil de verbalizar, mas que está lá para todo mundo ver.

Note como O Animal Cordial se beneficia do sistema de som do restaurante para traduzir o caos que se forma na cabeça das pessoas naquela situação, em uma seleção de músicas que diz muito sobre a atmosfera imprevisível do filme. Se trata de um trabalho alegórico que vem em forma de violência gráfica, quase uma catarse sem muitos motivos para serem enumerados. Quem assistir pode dar sua impressão sobre o que se trata. Ele pode se tratar de muitas coisas, mas como um restaurante contemporâneo, há um cardápio variado para você escolher por que agimos como animais em nossas cabeças e nos disfarçamos de cordiais em nossa problemática sociedade?

# Predestinados

Caloni, 2018-08-01 <cinema> <movies> [up] [copy]Este não é um filme sobre crianças. Elas mal aparecem no filme. O que aparece no filme são as reações de seus pais. E eles fazem parte do universo das comédias fáceis e sem implicações dramáticas, o que torna toda a experiência de ver seus filhos sendo cobaias de um experimento sobre a vida tão fascinante como ideia quanto frustrante na execução.

Estamos na década de 70, e o filme é narrado como se esta fosse uma história real. Pode muito bem não ser e não vai se perder nada. Exceto seu final. Explico.

É sobre um experimento que tenta provar que seres humanos são tábuas rasas onde a criação dos seus pais é determinante para as habilidades e talvez personalidade das crianças quando adultas. Nada é inato, de acordo com a pesquisa e a época onde ela é sugerida, e por isso o casal de cientistas consegue uma verba de um herdeiro rico que banca o patrono da ciência para criar três crianças -- um filho biológico e um casal adotado -- durante sua primeira década e assim ganhar notoriedade na academia.

O "experimento" é conduzido em uma casa isolada de tudo e de todos e com a ajuda de um assistente exilado russo (o ótimo Andreas Apergis), com visitas periódicas do patrono do projeto, Gertz (Michael Smiley) e sua secretária, Sra. Tridek (Fionnula Flanagan), que é a narradora do filme (um toque simpático do diretor/roteirista Emanuel Hoss-Desmarais). O pai, Ben (Matthew Goode), e a mãe, Catherine (Toni Collette), precisam não apenas vestirem o papel de pai e mãe, mas instruírem suas crianças a seguirem cada uma seu rumo "anti-natural" (o filho deles para artes, a filha adotiva de uma família de idiotas uma gênia, e o filho adotado de uma família com histórico de violência um pacifista).

Todos os acontecimentos durante todos os anos da infância das três crianças se resume em piadas de comédias de situação, não se concentrando nunca na história original sendo contada. Isso meio que comprova que este não é um filme baseado em fatos reais (pois não faz sentido) e que esta pode ser uma boa premissa para uma história, mas na prática vira o velho enlatado norte-americano.

# Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017)

Caloni, 2018-08-04 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Situado em nosso inconsciente, nas profundezas de nossa sociedade pós-moderna, flutua a realidade e os intermináveis debates sobre o homem comum, esse que vive uma rotina em que, apesar de alguns percalços, tudo parece estar em relativa ordem e estabilidade. "Você Nunca Esteve Realmente Aqui" não fala sobre este homem, mas trabalha do outro lado da equação, onde a violência brutal marca as pessoas que nela vivem, e que para sempre deixaram de ser os mesmos. Sua realidade não possui essa estabilidade com alguns percalços de vez em quando. A realidade é o eterno percalço, com breves momentos, se tiverem sorte, de alguma calmaria.

O novo filme de Lynne Ramsay é de seis anos após seu grande hit (Precisamos Falar Sobre o Kevin) e demonstra como uma grande diretora (e roteirista) consegue explorar uma obra feita por palavras sem usá-las, o romance homônimo de Jonathan Ames. Este é basicamente um filme que dispensa diálogos, mas quando eles ocorrem, são econômicos e certeiros. Aliás, o filme em geral é curto e grosso, conseguindo em menos de uma hora e meia explorar uma janela de emoções na vida de Joe, um caçador de recompensas inusitado, e Nina, seu alvo a ser protegido.

Colocando o peso parcialmente nas costas de Joaquin Phoenix, que faz Joe, e o resto da responsabilidade em uma direção milimetricamente pensada em termos de enquadramento, movimento de câmera, iluminação, cortes, etc, a história segue uma estrutura atribulada porque na realidade estamos enxergando o que se passa na cabeça de Joe. Ele tem um trauma de infância que carrega para a vida envolvendo violência doméstica, o que muito provavelmente tem a ver com o que ele faz para viver: resgata meninas menores de idade do mundo da exploração sexual. Ele mora com a mãe, intepretada por Judith Roberts, que faz valer cada um dos seus poucos minutos em cena contruindo um ambiente familiar, mas estranho, onde mãe e filho vivem em harmonia. No começo do filme não é possível entender se Joe é o vilão e o herói, e Ramsay faz uma brincadeira com Psicose óbvia, mas não boba, pois traz ao espectador exatamente o teor de psicopatia que precisamos ter para entender a cabeça de Joe.

Este poderia ser apenas mais um filme sobre resgate, vilões repugnantes, violência gráfica, jogo de cena e personagens estilizados, mas Ramsay faz tudo parecer uma mistura de diferentes obras (Psicose, já citada, e Taxi Driver, ou até mesmo Drive, de Nicolas Winding Refn, são referências) e desse mix de sentimentos desabrochar uma síntese original, sagaz e pertinente para uma discussão contemporânea cuja camada inconsciente é justamente o que torna a história possível: ninguém realmente liga para as pessoas em volta, ou a máxima resumida em um dos poucos e valiosos diálogos "eu apenas trabalho aqui". Engraçado que o filme sabe que não é original, mas justamente por referenciar de forma tão clara as obras em que se inspira, e sem o qual aí sim soaria mero plágio, ele consegue não apenas uma "desculpa" de criar as mesmas situações e a atmosfera de descaso e consequente violência urbana, mas a expande e atualiza.

E por isso este não é um filme dos normais. Tampouco é uma desculpa para vitimizar os anormais. A câmera de Ramsay está inquieta desde o começo, revelando visualmente o que se passa na cabeça de Joe: flasbacks sobre seu passado, a infância traumática, uma passagem por uma guerra e seus pecados (provavelmente no Afeganistão, em uma conexão temática ágil e solta), os cortes rápidos, incongruentes, que se ligam apenas na lógica visual (passos que se completam em outra pessoa, um tapa na testa que vira uma batida de cabeça na porta), mas que estão soltos para trazer esse sentimento de desorientação, mas não soltos demais para perdermos o fio da meada e nem para que Joe não entre em parafuso eterno.

Joaquin Phoenix tem essa marca de conseguir relaxar e ao mesmo tempo deixar claro como está tenso por dentro. Ele possui aquele tique especial em que sabemos quando uma pessoa está inquieta (no caso dele até micro-expressões podem ser observadas em seu rosto impassível), mas ao mesmo tempo seu andar é preciso, seus movimentos são ágeis e ele não titubeia. Aliás, seus óbvios traços de psicopatia viram o seu ponto forte quando ele precisa entrar em ação com um simples martelo. Fantasioso demais? Bom, se ninguém acredita que algo é possível dá abertura para as pessoas que nem pensam nisso entrar nos lugares e simplesmente fazer o impossível. O filme nem cria sequências elaboradas de luta. O resgate em um prédio vira um recorte de câmeras de segurança em preto e branco que dão mais tensão do que se víssemos embates corpo a corpo e seus trocentos cortes habituais de hoje em dia. Do jeito que é filmado nossa imaginação vai preenchendo as lacunas, e a experiência se torna delirante na medida certa.

Já Ekaterina Samsonov, o que dizer dela? Aos catorze anos ela é jovem, como Jodie Foster em Taxi Driver, e assim como ela, linda como um anjo. Não é linda e fatal como Chloë Moretz em Deixe-me Entrar, pois isso seria fácil demais. Ela se torna uma incógnita que não questionamos, e esse é seu poder no ato final. Ramsay tem o poder de subverter as expectativas e ao mesmo tempo texturizar velhos clássicos com uma nova forma de se enxergar filmes de ação.

Um destaque merecido deve ir para o design de som, pois em um filme com pouquíssima trilha, a maioria ocasional de cena, a possibilidade dos menores ruídos e sons do ambiente serem relevantes para a criação da atmosfera não é algo que pode passar despercebido. Aliás, a própria questão do "ninguém liga" é estampada em nossos ouvidos com o barulho irritante de pessoas conversando em volta de ambientes públicos. A melhor cena do filme é quando um certo personagem dá um tiro em sua própria cabeça. Observe como a fantasia representa a realidade muito melhor do que ela própria. Eis a cabeça dos anormais servindo de guia moral mais eficiente do que toda a sociedade. O filme de ação do ano, tenso do começo ao fim, com uma mensagem poderosa que ecoa após seu final para os pensamentos dos mais atentos. Imperdível.

# Mentes Sombrias

Caloni, 2018-08-06 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Mentes Sombrias é uma distopia adolescente que entende a mente jovem como Goonies, mas que se recusa a amadurecer como Conta Comigo. Ambos os filmes citados são ótimas referências para onde este filme/saga poderia caminhar, mas apesar do ótimo começo ele nunca se aprofunda, deixando no lugar o já conhecido efeito Marvel, a produtora imbatível de histórias que se mantêm coesas pela característica peculiar de nunca terem um fim.

E por falta de um final a personagem principal, a jovem interpretada pela talentosa Amandla Stenberg, apesar de seu potencial, não consegue se desenvolver, nada naquele mundo é resolvido e não ocorre nada no ato final que nos dê o sentimento de "closure", ou seja, de que pelo menos um capítulo de uma história maior se fechou.

A história é simples (mas por algum motivo o filme sente a necessidade de verbalizar a todo momento como as coisas funcionam): ocorre algo com as crianças (Do mundo? Dos EUA? Fica incerto) onde metade delas morre e a outra metade ganha poderes especiais, que variam da super inteligência até o controle da mente de outras pessoas. Em um governo que em apenas seis anos se transforma em totalitário, guiado pelo medo das consequências de jovens estarem à solta com esse poder (vide toda a saga X-Men) logo os sobreviventes são enviados para campos de concentração, divididos por cores (de acordo com seu poderes) e os mais perigosos sumariamente executados. A heroína, Ruby (Stenberg) é do tipo mais perigoso, mas como você pode imaginar ela consegue se safar e encontrar um grupinho que se identifica e se sente parte de uma família novamente, formado pelo líder carismático Liam (Harris Dickinson), o nerd Chubs (Skylan Brooks) e a pequena Zu (Miya Cech).

A construção da confiança de Ruby nessa família disfuncional (e vice-versa) é o ponto forte da trama, que a joga em um mundo sem crianças e com a economia colapsando. O deserto que se observa nas ruas é o eco da solidão de uma menina que perdeu seus pais e que tenta agora aos 16 anos reconquistar seu lugar no mundo. Para os que conseguirem se lembrar, a atriz Amandla Stenberg foi Rue em Jogos Vorazes, e a "passada de bastão" simbólica de uma personagem secundária de uma distopia para a protagonista de outra distopia é sintomática.

A interpretação de Stenberg curiosamente lembra Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes. Sua postura de nunca se curvar ante adversidades, mas de sentir o peso em suas costas e ao mesmo tempo se entregar à nova realidade em que é jogada, além de ter que construir alianças com totais estranhos é o que torna sua jornada empolgante e séria na medida certa.

E o mais impressionante do feito de Amandla Stenberg é que, se analisarmos bem, no fundo não há nenhuma história que de fato una aquele grupo. O que significa que o roteiro preguiçoso de Chad Hodge, que estreia no cinema, encontra um elenco acima da média para o que precisa. Sendo claramente adaptado de um livro como esses que encantam os jovens com mundos onde eles são os heróis (no caso o livro homônimo de Alexandra Bracken), seus personagens aparecem prontos e estereotipados, o que acontece quando se tenta adaptar uma obra literária em poucos traços para o cinema: Há pouco tempo em tela para muitas páginas introspectivas.

Observe alguns personagens secundários, como uma caçadora de recompensa que os persegue na estrada, interpretada por Gwendoline Christie, a Captain Phasma dos novos filmes de Star Wars, e que aqui leva o suntuoso nome de Lady Jane e sai atirando em crianças. Ela tem duas participações curtas no filme e serve apenas para apresentar um conceito. Detalhes como esse fazem o filme soar incompleto a todo momento. É como se ele fosse feito para os leitores fãs e não se importasse com sua independência narrativa.

Outro detalhe que torna o embate do bem contra o mal extremamente banal são os vilões, maiores ou menores. Alguns atores, como o doutor interpretado pelo televisivo Wallace Langham (CSI: Investigação Criminal) surge para termos uma cara conhecida na hora de ser revelado como as crianças mais poderosas podem ser usada como instrumentos do mal. E o que dizer da enésima participação de um general sádico, conhecido no filme como "O Capitão"? A frase dita por Wade Williams "vamos precisar de outro médico" escancara a farsa não intencional a qual o filme se entrega.

Por outro lado, o núcleo de "Mentes Sombrias" recebe um tratamento especial. Stenberg, Dickinson, Miya Cech e Skylan Brooks, todos recebem tempo de tela para nos identificarmos com esses jovens e sua jornada rumo ao desconhecido. Eles são sobreviventes no sentido literal da jornada, e sua busca por um suposto refúgio de jovens coordenados pela incógnita conhecida como Fugitivo (Mark O'Brien) passa por alguns momentos de calmaria que permitem que o filme respire e nos acostumemos com essa turma. Podemos quase sentir que o tempo passou em torno deles, e suas pequenas despedidas, como da mini-van, sugerem esse salto praticamente forçado rumo à fase adulta.

A direção da sul-coreana Jennifer Yuh Nelson, conhecida pelas sequências da animação Kung Fu Panda da Dreamworks, tem a virtude de nunca se colocar no automático. Sua forma criativa de demonstrar como Ruby consegue entrar nas memórias das pessoas, ou como ela apaga memórias como fumaça, é um atrativo estético a mais. O uso de cores primárias para representar os tipos de crianças poderia ser levado muito a sério e cair no ridículo, mas Yuh Nelson parece sempre nos lembrar pelas expressões de seus personagens que há um pano de fundo muito sério acontecendo para que a coisa desvirtue para um enlatado infanto-juvenil.

Porém, apesar da distopia social no mínimo curiosa e de personagens que se tornam aos poucos cativantes, Mentes Sombrias possui o velho problema do gênero de ser esquemático e sempre nos levar para o formato bem contra o mal maniqueísta, previsível e... interminável. O que é uma decepção para quem se dispõe a investir algum tempo na aventura e descobrir que ela está longe de terminar.

# Merlí

Caloni, 2018-08-06 <cinema> <series> [up] [copy]Merlí de Héctor Lozano segue uma cartilha de novela moderada, onde seus personagens nunca se transformam em algo diferente do que são, mas coisas do cotidiano acontecem a eles para movimentar uma história em torno de um professor de filosofia.

Sobre filosofia, a série não é didática porque suas aulas já não o são desde o princípio. Se quer aprender quem eram os peripatéticos (citados no piloto da série) que pesquise na Wikipédia. Elas também não são tensas, questão de vida ou morte, como parece a quem discute filosofia empolgado com os grandes temas do conhecimento humano. Mas na vida real é assim, e é aí que reside um dilema: esta é uma série correta sobre filosofia porque filosofia é basicamente como lidamos com nossos problemas reais (embora muitos debatam empolgados temas irreais de intelectualidade, se convencendo no processo de absurdos impraticáveis, como, por exemplo, que comunismo é uma boa ideia).

Mas se a historinha em torno de "Merlí" é tão pé no chão, por que é um porre assisti-la? Bom, em primeiro lugar porque os problemas dos seus personagens secundários não nos interessam, pois não foram apresentados; são estudantes genéricos. Em segundo lugar porque seu ritmo é lento, seguindo a cartilha novelesca, de esticar o drama até o fim dos tempo. E em terceiro lugar porque sua estrutura é esquemática; sempre esperamos que coisas aconteçam, os alunos gostam do professor, ele é polêmico, etc, mas nada na história nos leva a nos envolver com seus personagens. Nem o próprio personagem-título que, interpretado pelo talentoso Francesc Orella, é cativante, sim, mas não possui o desajuste social que se espera de alguém que veio para balançar os alicerces da educação na escola.

# Better Call Saul - Quarta Temporada, Episódio 1

Caloni, 2018-08-08 <cinema> <series> [up] [copy]O primeiro episódio da quarta temporada de Better Call Saul é uma aula de como tornar todos os personagens relevantes, ao mesmo tempo que ele usa nosso interesse em saber mais do universo de Breaking Bad (ele é um spin off dessa série) e também inicia uma nova mini-jornada para todos eles. Como não adorar essa série?

Boa parte desse feito se deve, claro, aos atores, que já conquistaram um merecido espaço em suas personas fictícias e que têm a chance de expandi-las. E a série se preocupa em nunca trair o que esses personagens já são na série anterior. Ninguém realmente muda nesse universo. Exceto um certo pacato professor de química de Albuquerque.

Mas essa não é sua série. Ponto para Vince Gilligan, que criou ambas e sabe que não pode trazer (ainda) o protagonista absoluto de uma para outra, pois arriscaria abafar os holofotes de todos por um puro fan service. Aqui o anti-herói é Saul Goodman, ainda em sua vida passada, o que já nos revela que Giligan acredita que este personagem também passou por uma mudança radical. Os últimos momentos desse episódio confirmam as suspeitas.

# Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

Caloni, 2018-08-08 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Faz quanto tempo que você não tira férias? Acha normal isso? "Christopher Robins: Um Reencontro Inesquecível" chega aos cinemas afirmando que não, não é normal. Trabalhar sem descanso é uma morte lenta, uma hibernação forçada enquanto as coisas boas da vida ficam esperando para sempre. Ursinho Pooh nos faz lembrar de maneira bem humorada, despretensiosa e despreocupada do poder do ócio e de como é importante no dia a dia lembrar do que valorizamos mais.

Produtividade pode ser uma maldição. Vivemos nessa era da eficiência, onde humanos que viram custos são dispensados sem nenhuma cerimônia. A história se passa na pós segunda guerra, o que é uma época tão sombria quanto, com pouco lugar de trabalho para tanta gente e um futuro incerto lá fora. Os criadores do Ursinho Pooh, A.A. Milne e Ernest Shepard, assim como os filósofos gregos, sabiam valorizar o não fazer nada. Em sua época ele entendia a necessidade do ser humano em não apenas trabalhar, mas também relaxar e gozar de nossas privilegiadas vidas pós revolução industrial. Se não, qual o sentido disso tudo?

Acompanhamos o crescimento do pequeno Christopher Robin (Orton O'Brien) e seu distanciamento dos seus melhores amigos: Ursinho Pooh, Tigrão, Leitão, Ió (o molenga burrinho e seu pessimismo divertido). Sua infância no internato, a morte do seu pai e a guerra tornaram o coração de Christopher (já crescido como Ewan McGregor) distante. Sempre preocupado com o sustento de sua família, ele agora se vê sem sequer o fim de semana de férias para passar ao lado de sua esposa e filha (Bronte Carmichael, demonstrando que às vezes a seleção de atores-mirins não está muito inspirada). Tendo que ajudar seu alheio chefe (o exagerado Mark Gatiss) a cortar custos, em um plano que inevitavelmente incorrerá em demissões, sua esperança de redenção reside na volta do ursinho mais amado das histórias e grifes infantis.

O filme segue uma estrutura simples, mas muito, muito fofa. Da correria e competição do mundo moderno emerge a mágica Disney e um ursinho que aparece justamente onde é necessário. Não há muitas explicações de como essa mágica funciona, e essa é a decisão mais correta do roteiro. A mágica perderia todo seu efeito se você descobrisse como as coisas são. E por isso os amigos de Christopher simbolizam tudo que há de mais lúdico e sincero em nosso mundo. Não há malícia adulta nas piadas, mas justamente o contrário: a estranheza diante do mundo adulto. O que facilita acreditarmos que aquelas criaturas, agora mais velhas (note os pelos grisalhos de Pooh e Tigrão para se emocionar automaticamente), ainda são as mesmas, e que podem existir em nosso mundo, não ser apenas fruto da imaginação de alguém com alto nível de estresse.

A animação dos bichinhos é impecável. Não apenas a textura de pelúcia, mas os movimentos dos seus corpinhos são um misto aceitável entre desenho e realidade. E a dublagem é o ponto mais forte. O intérprete de Pooh, Jim Cummings (que também faz o Tigrão), por exemplo, usa uma entonação envelhecida, adulta até, mas ao mesmo tempo sem inflexões de adulto (como cinismo, sarcasmo). Há uma certa reverência saudável pelo conteúdo original, principalmente a animação, que consegue realizar a ponte para o real devido a várias virtudes técnicas.

A fotografia, por exemplo, não exagera nas cores, mas quando se trata de um balão vermelho... bom, ele é vermelho mesmo, com todas as forças! E a direção de arte transforma até uma prateleira na cozinha em uma obra de arte que une o real com o nostálgico. E note como, apesar de ser um filme cheio de efeitos, a direção de Marc Forster privilegia planos mais fechados, que favorecem a interação de Christopher com seus bichinhos. Isso ao mesmo tempo que favorece o clima de intimidade entre velhos amigos também demonstra uma confiança inabalável do poder da computação gráfica nos dias de hoje.

Com essa premissa moralista sobre como o trabalho nos escraviza, por mais improvável que pareça, "Christopher Robin" consegue se desvencilhar muito bem do velho clichê Disney e suas lições de moral no final do filme, e isso é graça à entrega incondicional de McGregor e dos dubladores, que concretizam para o mundo real um pedaço de fantasia irretocável que, assim com O Pequeno Príncipe, nos diz o essencial sem conseguirmos de fato ver onde isso está.

# Lámen Shop

Caloni, 2018-08-08 <cinema> <movies> [up] [copy]Lámen Shop é um filme sem roteiro. O que praticamente diz tudo o que você precisa saber sobre os defeitos incorrigíveis de um filme onde o espectador não consegue enxergar o que move seu protagonista, nem qual o grande conflito que ele tenta resolver durante uma história que foi feita para chorar (e consegue), mas que não entrega profundidade alguma nesse choro.

Dirigido por Eric Khoo em uma co-produção de Singapura, Japão e França, este filme fala sobre comida e de certa forma é uma porta de entrada para a diversidade cultural do pequeno país que fica incrustado do lado da China. Também fala sobre valores milenares de família, uma história atribulada por conta da guerra, um filho buscando a origem de sua mãe enquanto aprende suas receitas escritas em um pequeno caderno que ele folheia logo após seu pai falecer.

Tudo neste filme é incógnita, mas ele não é mal feito. Conseguimos ter uma certa ordem no que se passa. O problema é que não é muito o que acontece. Filho viaja para a terra da mãe. Ele procura seu tio, descobrimos quando ele já chega lá. Ele também quer saber por que nunca ouviu falar da avó (o que, se prestar atenção, não faz muito sentido quando descobrimos que o desentendimento em família partiu dela, não de sua mãe). Ao mesmo tempo há um certo mistério sobre um prato típico da ilha que envolve chá sendo servido em sentido horário e mais de 10 horas de cozimento.

A história por trás do filme possui boas ideias para ser estruturada, mas a sensação de que falta alguma coisa irá te perseguir pelos 89 minutos do filme. De qualquer forma, ele agradará o espectador médio, que deve, sim, chorar muito em alguns momentos do filme, mas sem entender muito por quê, ou extraindo significado de sua própria experiência. Os mais novos irão gostar das receitas; os mais velhos, das mensagens que se pode tirar dos cozinheiros no filme.

# Shiki Oriori: O Sabor da Juventude

Caloni, 2018-08-12 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um filme que dá sono. Aliás, estes são três curtas. Que dão sono. Mas apesar dos bocejos e das pescadas, há algo de muito bonitinho acontecendo em Shiki Oriori, lançada pela Netflix que se orgulha em anunciar que é do mesmo estúdio de Your Name, o ultra-pop sucesso de Makoto Shinkai. Aqui nós temos três diretores diferentes trazendo uma percepção temática parecida entre as três histórias: a nostalgia de algo perdido em nossa juventude e que na fase adulta bate à porta.

Tendo trabalhado no departamento de animação de um curta e um longa de Shinkai, Yoshitaka Takeuch é o mais veterano dos três, que não assinam os segmentos (ou assinam coletivamente, ficando indefinido se cada um é responsável por um segmento). A animação segue uma paleta e conceitos semelhantes, com idas e vindas entre passado e presente. Há música empolgante e personagens bem-sucedidos, mas, cada um à sua maneira, melancólicos. Dois dos curtas possuem finais felizes, e são os que mais soam fake. O primeiro, sobre lámen, mais autêntico, chega a iluminar um pouco o coração. E a barriga.

O que dá sono mesmo é a falta de conflito. As histórias são quase que experimentais, pois vão descrevendo uma situação cujas memórias servem de guia moral para entendermos para onde o protagonista deve ir, mas nunca nos revelando o que é que falta para que ele se complete (com exceto do terceiro). Mas ao acompanharmos apenas memórias ao ar fica difícil prestar atenção em todo o conteúdo, já que as únicas informações relevantes estão pontualmente localizadas. Com isso as estórias ganham um ar de diário, mesmo, de lembranças pessoais que alguém começou a ditar ou havia anotado em algum lugar para fazer um curta assim que a Netflix pagasse. Há algo amadorístico que não encanta, mas desaponta, e algo estilizado que foge um pouco do contexto.

O resultado é uma mistura que não dá certo. Apenas entretém os mais atentos, e faz dormir os mais cansados do mesmo. Não inspira os sentimentos de seus heróis porque eles estão incompletos. São pedaços de emoções flutuando entre as pessoas. Mas se alguma historinha sem querer coincidir com algum momento pessoal seu em sua juventude, pode esquecer tudo que eu disse: ele vale a pena ser visto com o coração.

# Troca de Rainhas

Caloni, 2018-08-13 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Troca de Rainhas descreve um momento pontual e peculiar da história da monarquia, de maneira burocrática, estática, quase parando. Os eventos se sucedem lentamente e seus personagens já sabem automaticamente o que fazer, pois "assim está escrito". Sim, são as tradições os verdadeiros monarcas: rituais que ordenam que crianças se casem para evitar guerras desnecessárias. As tradições atravessaram séculos imunes, sob as maiores adversidades, e sabem mais que qualquer rei ou rainha que já passou pela coroa o que deve ser feito.

Dessa forma, é muito didático que nesta passagem de bastões as crianças e jovens sejam "protagonistas". Tendo grande poder ao mesmo tempo que nenhum, elas devem agir conforme os adultos ordenam (estes também, automaticamente) e perdem a juventude quase de graça, pois é tudo simbólico sob o ambiente pré-puberdade dos nobrezinhos. A ocasião é na França, 1721. Seu regente (Olivier Gourmet), querendo terminar a guerra com a Espanha, oferece um casamento duplo entre suas famílias, todas crianças entre 4 e 14 anos.

Inicialmente se torna curioso observar como cada jovem se comporta de maneira diferente diante do fardo de comandar um país ou ser a esposa do comandante. Enquanto os espanhóis buscam encarar seu destino da melhor maneira que acharam, os franceses são a parte revoltada da equação. Mas, como veremos, desejos humanos são muito estéreis quando se trata de seguir a lei de um país que não tem mais recursos para mandar seus súditos roubar e saquear seus vizinhos.

Apesar de constituído por personagens sem a menor empatia, e ser muito incerta a posição do protagonista da história, a cereja do bolo sem dúvida é a pequena Maria Anna Victoria (Juliane Lepoureau), uma menina de quatro anos e bochechas coradas, que é tirada do seu mundo de bonecas para se tornar a esposa de faz de conta, o que nos traz uma sensação de cumplicidade com o horrível. Nós sabemos que uma criança vai levar as coisas com a seriedade de uma brincadeira, mas também sabemos que os adultos também. Só que os adultos levam a vida a sério demais. Difícil saber se a criança comprou toda proposta ou, o mais provável, ela sempre estará em seu próprio mundo. Ela é delicada e sua história real provavelmente uma incógnita.

A produção possui um encanto particular, que é usar trilha sonora apenas quando algum evento é concretizado. Todo o resto é apenas o silêncio sepulcral dos castelos, em um clima de luto e em uma edição de som que nos deixa ainda menos à vontade, com passos pesados no assoalho de madeira. O resultado é particularmente desagradável quando ouvimos exemplos de crueldade vinda da boca das crianças, que possuem um status que lhes permitem agir sem consequências ao mesmo tempo de não possuir malícia o suficiente para se desvencilhar do controle absoluto de seus regentes. É vilania inocente que nenhuma música conseguiria capturar.

Aliado a isso, note como a câmera no início insiste em nos apresentar a posição dos criados como testemunhas de tudo que ocorre em família. Em determinado momento a avó de uma das jovens pede sua cadeira de urinol à mesa de jantar e começa a discursar sobre o que sua neta deve fazer para salvar seu país. A cena se torna um momento íntimo no começo, pois apenas vemos as duas à mesa, para apenas no final o plano se abrir e vermos atrás delas meia-dúzia de serviçais. As aparências de momento comum aliada a uma pomposidade da família real nos entrega a melhor dissonância com a realidade do filme.

Ambientado em diversas locações apresentadas junto com a data e os eventos, "Troca de Rainhas" poderia ser uma inspirada e crítica visita a uma época onde os costumes eram muito diferentes dos atuais, mas se transforma em um diário de bordo em forma de filme com pouco ou nada a oferecer no quesito criatividade. Pelo menos é bonito.

# Escobar - A Traição

Caloni, 2018-08-14 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Escobar - A Traição é mais uma visita ao inesgotável mundo de Pablo Escobar, este cabrón que construiu um império em cima de outros impérios e teve que pagar as consequências. Uma história tão impactante e dramática como essa (porque é real) já foi explorada inúmeras vezes na ficção, e recentemente ganhou séries e filmes. Então, qual a grande novidade dessa vez?

A novidade, creio eu, fica por conta de Penélope Cruz e Javier Bardem, que fazem respectivamente Virginia, a colombiana bem sucedida e famosa em terra estrangeira e cujo livro inspirou este roteiro, e Pablo, este colombiano novo rico que se orgulha de sua terra e que comprou a briga contra todos que se meterem em seus negócios, sejam concorrentes, a polícia, os políticos ou sua amante.

Não é muito difícil caracterizar Pablo Escobar, este senhor bigodudo de meia idade como rei da barriga e uma forma de se portar que demonstram uma pessoa comum que se equilibra na onda de dinheiro e poder como magnata da cocaína enquanto tenta zelar pela sua família à sua maneira. Mas Javier Bardem vai além que o lugar-comum de tantos intérpretes. Podemos começar notando (e como não notar?) sua magnífica barriga em forma de banheira, que faz questão de exibir sempre que pode, andando com a camisa aberta. Além disso, uma cena em que sai correndo pelado, apesar de desnecessária, e acredite, mesmo que você seja fã do físico de Javier, não há nada para se ver aqui, pode ser utilizada para mostrar que o ator (e produtor) leva seu papel a sério. Sua cara inchada e levemente suada, com os olhos beirando as lágrimas, atravessa neste filme o caminho que vai do topo do mundo para sua queda fatal, em uma construção de personagem que se baseia em nuances meticulosas.

Observe como seu estado de humor, por exemplo, vai aos poucos mudando de brincalhão e confiante para irritado e com ataques de raiva cada vez mais frequente (e dê poder a um homem temperamental e logo veja os corpos começarem a cair). Veja também como seu olhar, geralmente de cima para baixo, começa aos poucos a cambalear junto com suas costas arqueadas, sua respiração mais dificultada, a olhar cada vez mais para o chão. É uma mudança de postura completa, mas sutil, que vale conferir durante o longa.

Já Penélope Cruz sofre um pouco com sua personagem. É óbvio que os dois se enamoram por terem afinidades que vão além da origem ilícita do seu dinheiro. Quando ela observa as casas que Pablo mandou construir para o povo da favela onde morava, ela, quase como defendendo um governo, para de questionar de onde vem os recursos de seu namorado e apreciar o fim para o qual ele é usado. E claro, ela se apaixona no momento em que ele enche sua mala de dinheiro e pede para que não economize. Ela também é uma nova rica, mas depois de Pablo ela parece sentir que subiu mais um degrau na escala de poder e fama. O mais curioso é como ela considera isso naquele momento algo bom.

Por isso mesmo sua moralidade deveria ser questionada, mas não é. Narradora do filme, ela surge como a protagonista na história, sem praticamente muitos arranhões. Autora do livro que inspira o roteiro, Virginia Vallejo é a heroína de um filme onde sua personagem é apenas uma peça em um grande quebra-cabeças de interesses políticos. Ela está na posição errada para segurar toda a história ou ser fundamental. Primeiramente porque ela não é humana, mas uma ideia. Vista apenas com Pablo ou nas telas, não temos muitas informações sobre quem é a mulher por trás de suas ações, e sua influência no namorado é quase nula. Dessa forma, o filme rapidamente se transforma em mais um estudo de personagem de Escobar.

Da mesma forma a participação quase apagada do talentoso Peter Sarsgaard (ele é o vilão no remake de Sete Homens e um Destino de 2016) é meramente figurativa e serve apenas como uma ponte entre Virginia e Pablo. E nem Penélope Cruz consegue convencer-nos que sua personagem está sinceramente interessada em um agente da CIA. Ou talvez isso diga um pouco mais sobre Virginia e que o filme insiste em encobrir.

Traçando um rastro de sangue e violência sem qualquer pudor o diretor Fernando León de Aranoa do ótimo Um Dia Perfeito aqui estabelece tão bem a mise-en-scene de suas locações (com destaque para a prisão de Pablo e um plano-sequência envolvendo um helicóptero no meio da floresta) e sabe estabelecer seu visual de maneira tão significativa (basta um movimento de câmera e ele coloca a periferia em conflito com a contrastante Medellín) que apenas rivaliza com o roteirista Aranoa, que consegue inserir comentários políticos sem soar prolixo ("elefantes estão bem aqui na Colômbia porque não leem jornais") e coloca na boca de seus personagens comentários sagazes que mantém uma dinâmica divertida, especialmente do casal principal. Para isso ele se beneficia da excelente química entre Bardem e Cruz.

Pecando talvez apenas por uma trilha sonora excessivamente exagerada na tensão, tomando aspecto de um policial embora a princípio e por projeto estejamos falando da passagem de Virginia na vida do traficante, "Escobar - A Traição" passa voando apesar de sua pouco mais de duas horas, e coloca mais um ponto de vista sobre uma história que está incansavelmente sendo contada. Talvez a novidade dessa vez seja que, independente de qual história ele está contando, este é um filme que eu sairia de casa para assistir.

# Takara: A Noite que Nadei

Caloni, 2018-08-16 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Largue essa pressa e esse jeito adulto de ser. "Takara - A Noite que Nadei", apesar de curto, é lento. Bem lento. Isso porque ele explora o tédio através dos olhos de uma criança, ao mesmo tempo que se transforma em um conto para refletirmos sobre liberdade nas mãos de uma criança.

E o que o filme franco-japonês dirigido por Kohei Igarashi e Damien Manivel nos entrega é uma experiência minimalista, mas cheia de enquadramentos evocativos. Cercado de amontoados de neves por todos os lados, a cidade soa ameaçadora para uma criança de poucos anos sozinha neste frio do lado de fora. Mas ao mesmo tempo ao vermos que ela está bem se transforma em uma poesia sobre o poder da iniciativa humana em trilhar seu próprio caminho, por mais pequenino que seja o humano e por mais simplório que seja este o caminho.

E para Takara, seu caminho é simples: filho de um trabalhador de uma peixaria, ele quer entregar o desenho que ele fez de um peixe para o pai. Por isso ele desvia da escola. Já era um plano premeditado, percebemos, quando ele saca de seu bolso uma mexirica para comer no caminho. O menino de uns cinco anos de idade tem tudo sob controle apesar de ter perdido a luva de uma mão.

A direção dupla do filme orquestra a experiência sem um roteiro definido. É uma história simples e direta sem nenhum diálogo. Isso facilita para os não-falantes de japonês, pois não há o que ler, mas apenas observar. E o que vemos são momentos dos mais inspiradores. Pensando como adultos, ficamos o tempo todo preocupados, e o filme sempre tenta nos mover para o significado contrário dessa jornada: perceba a beleza inerente que é uma criança, com seu pouco discernimento, tentando atingir seu objetivo.

A "interpretação" de Takara Kogawa é direta. Quase o vemos olhando para a câmera em alguns momentos. Quatro personagens existem nesse filme, e são todos da mesma família (no filme e na vida real): o menino, a irmã, pai e mãe. Esses últimos três quase não aparecem, apenas pavimentam o caminho para que o garoto faça seu show particular. O acompanhamos, e se tivermos paciência, seremos recompensados por um arco minimalista e que entrega 78 minutos que terminam em uma paz interior e um sentimento de leveza. Eis a alma de uma criança capturada por lentes apontadas apenas para ela.

# Gauguin: Viagem ao Taiti

Caloni, 2018-08-17 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A passagem de Gauguin pela Polinésia não é apenas a história de um homem do mundo moderno indo resgatar sua origem selvagem, mas um artista buscando entender sobre as perdas envolvidas nesta transição.

Vincent Cassel como Gauguin se entrega ao ato de se transformar no homem branco vivendo como nativos, mas sem nunca deixar de lado as telas e tintas que sempre revelam que sempre será eternamente um observador. Seu ressentimento pela miséria e sua indignação pelo seu amigo nativo se transformar em um mero comerciante demonstram a triste, inconsolável verdade que uma vez que se viveu sob as asas da civilização do estilo europeu, rico ou pobre, nunca mais se volta à inocência da vida simples e sincera ao lado da natureza.

Este não é um filme muito feliz. Ele é frustrante na medida em que entendemos que uma vez que há contato entre duas culturas uma delas irá se perder, ou se transformar mais radicalmente. E os momentos fugazes que Gauguin captura em suas pinturas parecem já conter traços de sua própria cultura. Aliás, note como sua musa, Tehura, interpretada por Tuheï Adams com uma postura sincera, gentil e independente, se transforma em seus quadros, que vão do cotidiano tribal, passa pela erotização natural (e fetichista) e pelo esotérico e termina em uma nova forma de burguesa falsa, talvez o ápice de repulsa dos que acreditam no mito do bom selvagem.

O filme de Edouard Deluc possui tons melancólicos espalhados por uma passagem interessantíssima da vida do pintor, o que torna sua descoberta ainda mais dolorosa. Felizmente há momentos de pura completude, simbolizados por um coração fraco que se recusa a se render e ser internado em um hospital, pois sua urgência com suas telas e sua vontade de viver atingiram o nível máximo. Podemos até conjecturar que Gauguin provavelmente viveria mais com os recursos médicos da civilização, mas vale a pena trocar a qualidade de uma vida plena pela mediocridade eterna?

A fotografia, tão importante nesse trabalho, segue um caminho interessante: as cores do mundo selvagem são pálidas, em dias sempre nublados e tons que não se distanciam uns dos outros, mas as cores de Gauguin, ainda que longe de serem carnavalescas, por contrastes são mais alegres, embora sempre harmonizem com o ambiente onde foram pintadas. A trilha sonora, por outro lado, nunca deixa a tristeza de lado, que desde a festa de despedida na Europa apenas se intensifica, elaborando melodias dissonantes e dramáticas sem chamar muita atenção para elas.

O roteiro é baseado no livro do próprio Paul Gauguin, Noa Noa, que muitos dizem já ser em parte romantizado. Se isso for verdade, que tristeza a melodia de um homem só, que tentando viver como selvagem busca resgatar seu elo perdido, mas encontra apenas seu próprio reflexo na natureza, demonstrando que a perda da inocência não é algo irreversível, mas inevitável. Quiçá remediável. Mas isso não sabemos por este melancólico filme.

# Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

Caloni, 2018-08-18 <cinema> <movies> [up] [copy]Por que as pessoas hoje em dia estão tão ansiosas em ser felizes e se livrar rapidamente das partes ruins de um relacionamento em suas mentes? A pergunta que o roteirista Charlie Kaufman (Quero ser John Malkovich, Adaptação, Anomalisa) e seu parceiro de costume, o diretor Michel Gondry (Natureza Quase Humana, "Rebobine, por Favor", A Espuma dos Dias) fazem neste filme é: e se elas pudessem?

E o resultado, como dificilmente poderia ser diferente, é uma experiência visualmente inventiva com uma história ambiciosa sem ser pretensiosa. Em uma hollywood decadente, já dando sinais de ter entrado em um cataclisma vicioso com seus cada vez mais enlatados gêneros lucrativos (atualmente resumido em comédias românticas e filmes de super-heróis), Kaufman e Gondry ousam criar Cinema no melhor estilo: um roteirista e um diretor autorais buscando responder questões humanas através da sétima arte. Eles não são cineastas contratados para dirigir atores de sucesso em histórias pré-fabricadas. Eles trilham seu próprio caminho, são talentosos e merecem mais atenção dos espectadores que ainda ousam pensar sobre os filmes que assistem.

Aqui eles empregam um grupo enxuto, mas famoso, de atores, onde o núcleo central é o casal formado por Kate Winslet e Jim Carrey. Carrey, contrariando sua persona criada através de comédias estilo pastelão, faz aqui o rapaz tímido e abobalhado quando o assunto é mulheres. Já Winslet, uma peça fundamental de atuação contemporânea, que migra do seu maior blockbuster (Titanic) para trabalhos cada vez mais intimistas, possui o carisma e a competência para conquistar o espectador em apenas duas ou três cenas iniciais. O casal se encontra. A química não rola. E Winslet é aquela garota tresloucada do bem que consegue criar romance onde praticamente todos os filmes costumam falhar: a espontaneidade premeditada.

Eu não sei como é possível que Gondry harmonize sua criatividade sem limites em criar cenários e truques sem muito uso de computação gráfica (tornando sua textura mais orgânica, palpável) e ao mesmo tempo escolha um elenco tão afiado e os conduza para o cerne das histórias de Kaufman. A única coisa que eu sei é que, rapaz, esse filme funciona em todos os níveis. Nos encantamos pelo casal enamorado e pela forma do filme nos trazer a simbologia de sonhos e memórias. O filme é apenas sobre um experimento, mas dentro dele contém toda a questão explicada nos mais diversos níveis: ficção científica, sociologia, romance, mente e desejos humanos.

Sobre as trucagens, note, por exemplo, como quando entramos na mente de Jim Carrey o fundo dos cenários onde transita, uma rua ou biblioteca, são projeções ao fundo com uma fotografia ligeiramente diferente, sem foco ou com outro movimento, o que nos dá a sensação de deslocamento, de não-encaixamento. Ao mesmo tempo, perceba sua mente de espectador imaginando: estou vendo essa cena que parece fake, eu até imagino como ela é feita, mas ao mesmo tempo não consigo me desvencilhar da ideia de que ela funciona perfeitamente para ilustrar como as coisas funcionam em nosso consciente desacordado, preenchendo lacunas que não sabemos. Há rostos que nunca vemos, e nos sonhos continuamos sem conseguir vê-los. Há momentos que são eternos (como o próprio título sugere), como a personagem de Winslet se distanciando pela calçada, que se repetem como o refrão de uma música triste de despedida de várias formas diferentes. A tecnicidade de Gondry não é apenas um show à parte; ela está trabalhando a serviço do conceito, que é uma história de despedida através das lembranças, visitadas da mais recente até o inevitável encontro dos dois.

E não é só isso: Gondry como diretor mantém um controle que evita cair no lugar-comum onde 99% dos diretores cairiam. E posso provar com apenas um exemplo, o exemplo mais marcante do filme para quem lembra dele com certa nostalgia: quando Jim e Kate estão deitados no gelo olhando as estrelas. É importante que vejamos as estrelas? Claro que não, é o primeiro encontro deles, e só o fato de estarem juntinhos olhando para o mesmo lugar é que se torna relevante. Então Gondry faz o que nenhum diretor medíocre faria: ele não mostra o céu estrelado. E com isso ele nos faz ganhar intimidade com o casal. Gondry não está tentando nos fazer nos imaginar no lugar daquele casal, ele quer que nós observemos como se constrói uma história de amor. Estamos olhando como os amigos do casal, assistindo em primeira mão como eles se conheceram e se apaixonaram.

Enquanto isso, Kaufman nos mantém em alerta com os detalhes da história que vão amarrando toda a trama. No começo o personagem de Carrey tem um impulso, o único impulso da história inteira que esse personagem tão receoso tem. E seu receio continua em sua mente, quando ele começa a ouvir as vozes de fora, da equipe do serviço de apagamento de memória, e vai descobrindo que foi enganado por um rapaz mais desajeitado com garotas ainda, interpretado por Elijah Wood ("ele roubou sua calcinha"). Atravessando diferentes formas de enxergar a mente humana, desde freudiana aos traumas básicos de humilhação, a experência dentro da mente de Carrey é o grosso do filme e merece cada detalhe, pois é nesse momento que a história, o conceito e o Cinema convergem para um fim comum. Por fim, mais tarde vamos preenchendo as lacunas do que acontece no começo do filme, conforme vamos entendendo quem é Clementine (a personagem de Winslet) e como ela deve ter mudado, de certa forma, e ainda que ligeiramente, o meticuloso e amedrontado Joel (Carrey).

Isso nos leva até o momento crucial onde as histórias se juntam. E (SPOILER!) quando Joel parece utilizar suas próprias memórias de Clementine para saber o que fazer quando esquecê-la completamente (ou, na visão mais poética, para os espectadores mais apaixonados, quando ele ouve um sussurro vindo do além), e eles se encontram, e eles percebem que seu recém-relacionamento já aconteceu, e escutam um do outro todas as mágoas e os defeitos que um enxerga no outro, e surge a grande questão: vale a pena viver um romance onde ambos vão se ferir? Ou, se perguntarmos da maneira Kaufmaniana: vale a pena repetir os erros do passado porque no meio desses erros existirá o significado da própria vida, que são as próprias experiências, com o lado bom e ruim ao mesmo tempo? Por não existir resposta pronta, e o filme apenas ligeiramente sugerir um final feliz (sem ser realmente feliz, se você entendeu a questão) é o que torna Brilho Eterno daqueles filmes que merecem ser vistos e revistos constantemente.

# Jejum Intermitente e Nutricionistas em Fúria

Caloni, 2018-08-18 body> <blogging> [up] [copy]Disclaimer

Houve a publicação deste artigo já com revisão em revistas científicas e uma das pesquisadoras tem um canal no YouTube de divulgação científica. Ela fez um vídeo sobre sua tese de doutorado e junto da descrição do vídeo, além do link para o artigo em si, há muitos e muitos outros artigos relacionados.

<https://youtu.be/PkWoC0ftWzE?si=Nr2mKo1t0fWJKVip>

<https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1029>

Logo, este meu post precisa ser atualizado e corrigido eventualmente.

Texto original

Eu entendo que nutricionistas precisem defender sua profissão. Muitas pessoas no mundo todo possuem uma dieta errante totalmente inadequada com suas condições de saúde, e a área de nutrição pode e deve crescer com base em evidências científicas, da mesma forma como acontece com a medicina. Uma das funções mais importantes desses profssionais hoje em dia é desmistificar e validar as conhecidas dietas da moda: comer de três em três horas, dieta paleolítica, cortar carbo, comer só uma coisa a semana inteira, etc.

O que eu não entendo de tudo isso é a razão pela qual conteúdo duvidoso é escolhido como base de notícias pelo canais de mídia. O jejum intermitente finalmente foi escolhido para ser explicado (e criticado) cientificamente aos leigos, mesmo já sendo moda há alguns anos mas entre dezenas de papers e experimentos realizados em camundongos e humanos por vários anos foi escolhido apenas um experimento recente feito por dois estudantes de pós da USP, sem revisão por pares e já com algumas críticas da comunidade científica por conta de sua metodologia.

O motivo pelo qual resolvi escrever um pouco a respeito disso é que eu faço jejum intermitente há mais de um ano por sugestão de um amigo que havia começado há pouco tempo e que antes de ter tomado essa decisão resolveu estudar a fundo os efeitos dessa, podemos dizer, dieta. Eu comecei a fazer e em paralelo fui estudando, seja em blogs para algo mais informal, descartando mitos ou até em papers mais detalhados, onde se observou longevidade em camundongos e aplicações moleculares da dieta. Por fim, há até uma palestra no TED sobre como funciona o aprimoramento do cérebro pelo jejum (e uma possível conspiração da indústria alimentícia contra esse método de dieta) e, para os mais radicais, uma observação molecular de como funciona o processo de acúmulo e uso de energia no corpo humano.

Dessa forma, fiquei muito surpreso ao ver um vídeo no canal Notícias de Garagem, um canal que supostamente era um dos mais conceituados sobre notícias científicas em português do YouTube, falando sobre Jejum Intermitente apenas sob três aspectos principais, dois negativos: ele gera queda de peso, ele pode prejudicar o senso de fome e ele pode causar diabetes.

O estudo citado sobre a estudante no Jornal da USP tem o título "Jejum intermitente 24 por 24 horas aumenta risco de diabete em ratos" e foi demonstrado no European Society of Endocrinology annual meeting de 2018. O estudo em si se chama "Intermittent fasting for three months decreases pancreatic islet mass and increases insulin resistance in Wistar rats" e foi feito por Ana Cláudia Munhoz Bonassa e Angelo Rafael Carpinelli. Além de ser uma pesquisa preliminar, não sendo recomendada sua divulgação como algo alarmante, recebeu algumas críticas contundentes sobre sua metodologia no evento, como a do Dr. Nicolas Guess, palestrante do Nutritional Sciences at Kings College London:

Firstly, it's important to bear in mind there are important differences between rodents and humans -- particularly with regard to diet. For example, a high fat diet causes insulin resistance in rats but it does not appear to in humans.

The exact method is unclear from the abstract, but if the rats were fasted for one day, this is equivalent to an approximately 3 to 4 week fast in humans! So it's not applicable to the 24-hour or 48-hour fasts practised by humans on common fasting diets.

Considerando todas as infomações coletadas em diversas fontes é possível perceber uma certa parcialidade no vídeo da turma do Dragões de Garagem, algo que eu poderia entender como mau-caratismo não fosse a possibilidade desta ser uma reportagem equivocada e feita às pressas. Seria apenas questão de eliminar mais uma dieta da moda da lista das soluções milagrosas. Se for esse o objetivo, eles estão certos: é importante eliminar a enorme desinformação que corre pela internet. Porém, não se faz isso espalhando mais desinformação. Que pelo menos fosse alguma informação equilibrada sobre o assunto.

Fontes citadas:

- Intermittent Fasting 101 — The Ultimate Beginner’s Guide

- 11 Myths About Fasting and Meal Frequency

- Fasting: molecular mechanisms and clinical applications

- Why fasting bolsters brain power: Mark Mattson at TED

- Glycogen in Four Parts

- Jejum intermitente “24 por 24” horas aumenta risco de diabete em ratos

- expert reaction to unpublished poster presentation on diabetes and fasting as presented at the European Society of Endocrinology annual meeting, ECE 2018

Outros links

<https://norecopa.no/3r-guide/fasting-in-rodents>

<https://emagrecerdevez.com/tribo-forte-116/>

<https://maze.conductscience.com/how-to-model-intermittent-fasting-in-rodents/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5355425/>

# O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu

Caloni, 2018-08-19 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Este filme tem um longo nome. Tão longo quanto a vida de Allan Karlsson, o centenário que protagoniza essa comédia de erros. A princípio talvez você não entenda o que o filme quer dizer, além do que ele já diz no seu título. Então vai aqui uma dica: não pense, apenas assista.

Esse foi também o conselho que Allan recebeu de sua mãe, logo antes dela morrer e logo depois de seu pai morrer, um revolucionário que acreditava que a camisinha salvaria todos da miséria e que acabou sendo fuzilado. Seu problema era que ele pensava demais, dizia a mãe de Allan.

Então ele aprendeu outra coisa: que gostava de explodir coisas. Foi esse prazer que orientou toda sua vida. E apenas esse, já que ele foi praticamente castrado quando um biólogo racial o analisou e categorizou este sueco como negróide e afeito a comportamento agressivo. Este pode ser um filme simples com um roteiro que te manipula, mas ele é simpático, engraçado em alguns momentos e curioso em outros.

Por contar a história de um homem que não pensava muito antes de agir, é inevitável que ele lembre outro filme mais famoso: Forrest Gump, o Contador de Histórias. E não à toa, ambos são peças chave de alguns eventos históricos. Gump na América, Allan na Europa. É por isso que mais de um ditador já gritou com ele, enquanto Forrest foi apenas condecorado inúmeras vezes na Casa Branca.

Esta é também uma história que fica indo e vindo entre passado e presente, mas em apenas um momento o passado de Allan será útil para ele no presente. Mas, acredite, para chegar nesse momento você terá que ouvir a história inteira. Apesar de não fazer muito sentido vale a pena.

Essa também é aquela clássica comédia onde os bandidos vão atrás do herói, mas por uma série de acidentes eles nunca conseguem, só que até você perceber isso já terá se entretido com a história recente de Allan e seus novos amigos e não se importará com a reprise da sessão da tarde, até porque ela é muito bem feita.

Alguns personagens somem, como a garota de uma gangue de motoqueiros, e temos até uma amnésia conveniente para colocar a trama de volta nos trilhos, mas perdoamos tudo isso (apesar de não esquecermos) porque já aconteceram coincidências demais na vida de Allan para questionarmos essas bobagens quando ele chega aos seus 100 anos.

Apesar deste ser um "Forrest Gump" europeu sobre um velho solitário e viajante, esta não é uma produção cara, mas o dinheiro gasto é bem aproveitado. Não podemos acreditar, claro, em todas as cenas de pontes explodindo, mas podemos comprar a ideia de um homem sendo jogado da varanda e caindo do sexto andar. Olhe, o diretor Felix Herngren está mais preocupado em ser ágil para evitar os deslizes nos efeitos. Ele também está pensando pouco. Pelo menos no enredo. Na montagem, seus enquadramentos apressados escondem tão bem as trucagens que vira um charme a mais em um filme que já tem um velhinho centenário e uma elefanta.

Com fôlego de sobra para mais um século, O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu diverte sem muitas pretensões em uma produção barata que parece um pouco mais cara. Isso é tudo que você precisa saber sobre este filme sueco de 2013 que passou despercebido por muita gente, e que agora sendo reexibido em festivais pode ser uma nova chance para cinéfilos compulsivos.

# As Duas Irenes

Caloni, 2018-08-21 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Poucos filmes me deixam sem palavras por causa das camadas emocionais em que ele coloca o espectador (e que depois fica difícil de sair uma a uma). As Duas Irenes é um desses filmes, mas longe do motivo ser apenas a história ou as atuações. É toda a produção. Isso pode ser minha memória afetiva que foi aguçada com tantas referências a uma época que não existe mais. E se for, garanto que vai sentir o mesmo se prestar atenção.

A direção de arte e a fotografia nos transportam para uma sensação. As cores claras e o sol a pique, com a estrada sempre cheia de luz do sol, as paredes das casas sempre secas e o vento nas folhas e nos cabelos sempre bem-vindo demonstram que esta é uma época quente, onde todos precisam se refrescar de vez em quando. A empregada geralmente está do lado de fora da casa ou próxima da janela da cozinha. E olha que interessante: a segunda mãe, da outra casa, onde não tem empregada, também fica com janelas abertas em uma casa bem arejada. Quero dizer, até o cinema da cidadezinha quer respirar com suas poltronas de um amarelo claro surrado.

E tudo isso nos faz lembrar do figurino, com roupas igualmente claras, e leves, e muito poucas. Apenas o necessário, mesmo para a família abastada. Os protetores de mosquito das camas dessa família também nos lembra do calor e seus insetos irritantes. Há uma cena próximo do rio onde ficam as duas Irenes e os outros jovens, próximo do pôr-do-sol, onde pode-se ver um enxame de insetos sobrevoando uma luminária já acesa.

Mas, voltando às roupas: note como às vezes há, sim, um pouco de tons escuros da família principal. Eles têm diferença entre eventos informais e formais. Um vermelho mais sisudo para a patroa ou adornos mais caprichados para as filhas. Cada cena parece um quadro dos tempos antigos. Anos 70, 80, talvez? Por aí. Não há uma marcação exata, mas sabemos que é uma época familiar para quem já tem suas décadas de idade.

A história apresenta duas talentosas atrizes. Priscila Bittencourt, a protagonista, é a Irene que tem duas irmãs e é a do meio. Quem já foi ou é irmão do meio sabe como é duro chamar a atenção. Três irmãs, então, naquela época, a mais velha sempre será o xodó, seguida da caçula, talvez. Esta Irene não deu sorte em sua família, e todos os olhares e trejeitos de Bittencourt são para deixar o espectador ciente de como ela está incomodada com a situação. Ela é observadora, quase não fala. Ela está descobrindo ainda o que se passa em sua cabeça quando a vemos com uma pedra na mão, a raiva inicial, de ter descoberto que seu pai tem outra família. E outra Irene.

E essa Irene é filha única. Interpretada por Isabela Torres, é mais extrovertida. A primeira vez que a vemos ela está em um desfile de moda da escola, andando pela passarela com desenvoltura. E apesar de ambas as Irenes terem a mesma idade, 13 anos, seu corpo é mais desenvolvido. Especialmente os seios. E isso faz a pequena Irene sempre murcha, a acompanhando sempre atrás. Vá reparando como isso aos poucos muda, e verá que o trabalho de Bittencourt é bem mais complexo, pois tem que fazer uma curva em sua personagem.

Esta também é uma história social, pautada nos nomes. Quando ela se insere na vida da robusta Irene, adota o nome de Madalena, que é o nome da empregada da família. Quando fala para Madalena que já beijou alguém chamado Murilo, ela está descrevendo a experiência de sua meia-irmã. Ambas são filhas biológicas, algo meio óbvio para a época, mas você só mata essa dúvida de vez quando a pequena Irene pergunta sobre a escolha do nome. De qualquer forma, voltando à produção, é a atmosfera que nos diz muitas coisas sobre essa história. Quase nada está nos diálogos, que são simples, monossilábicos, e escolhidos a dedo.

O diretor Fabio Meira exibe uma sensibilidade neste filme a cada cena; é nos objetos, no chão, nas paredes, nas roupas, nas posturas de seus personagens. E nos enquadramentos: sua câmera mal se mexe porque ele já escolhe a posição perfeita no começo da cena. Às vezes até a altura perfeita para o que vai acontecer. A tela é mais larga, cinemascope, porque ele está cheio de ideias de como completar o quadro. Em um momento icônico, vemos o pai recém-chegado estirado no sofá, e uma pequena Irene pronta a questioná-lo. Não vemos sua cara. Ela está de pé e o plano no momento não a contém. Mas sabemos que ela o está observando, medindo... daí ela se senta na poltrona da frente, do outro lado da tela, quando a vemos. Uma escolha perfeita que mantém a câmera inerte e os personagens mudam de lugar para preencher o significado.

Meira também abusa um pouco do espelho e sua simbologia da vida aqui e lá, representando as duas famílias. O filme flerta com o clichê ao mostrar o reflexo duplo da pequena Irene no espelho do quarto, mas o resultado é necessário, pois no fundo ele está nos dizendo: a pequena Irene está em busca do seu lugar; ela não aceita mais ser a segunda opção. Agora deverá se contentar em ser a segunda Irene? Nem pensar!

E por falar em pensar, este filme tem um ritmo lento que vai te deixar pensando em muitas coisas. Aqui vai minha sugestão: pense. Deixe os devaneios fluírem. Será que o pai da grande Irene mimou demais a menina, não apenas por ser filha única da segunda família, mas talvez por não prover tantos recursos quanto para a primeira família? E a segunda Irene, por que ela parece tão deslocada do resto da família burguesa? E sua mãe, ela sabe? E se sabe, seus comentários tornam-se os mais divertidos, pois ela possui uma camada extra de proteção contra conversas em família. Há muitas coisas a pensar, esses são apenas exemplos.

Poucos filmes me deixam sem palavras e com muito a sentir. E esse, quando vemos uma pedra na mão de outra Irene, o vento brisando em um misto de folhas verdes das árvores, uma rima carinhosa no final, com um desfecho à altura de tudo o que vimos até então. E se formos observar de muito perto, pensar pela última vez em tudo que aconteceu, talvez não haja muito mais o que pensar afinal de contas; só sentir. Sinta o vento em seus olhos. Sinta esse tempo e essas pessoas que não existem mais.

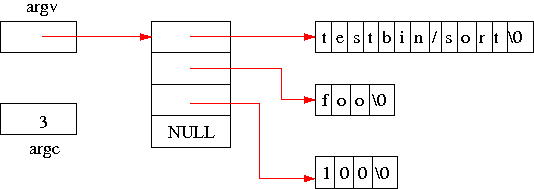

# Meu Novo Parseador de Argc Argv

Caloni, 2018-08-21 <computer> <ccpp> [up] [copy]Eis que me deparo com um projeto onde não posso usar STL. Ou seja, nada de map nem string. Isso quer dizer que minha função bonita e completa de parseamento de argumentos argc/argv não pode ser usado. Essa é uma má notícia. A boa notícia é que achei uma forma muito mais simples e à prova de falhas de fazer isso. Ele basicamente percorre o array argv em busca do nome do parâmetro enviado para a função. Uma vez que ele encontre ele retorna o próximo elemento. Na falta de próximo elemento ele simplesmente retorna uma string vazia que não é nulo, mas já indica que há o parâmetro na lista de argumento.

<https://gist.github.com/Caloni/5b9ccc66722a1b235f4aab8251822cdb>

Essa função é tão simples, e tem tão poucas dependências (strcmp) que você pode usá-la em praticamente qualquer programa que use argc/argv e que use os parâmetros dos mais complexos. Ao chamar essa função se passa o argc e o argv recebido no main e o terceiro argumento é apenas o nome de um argumento válido que pode ser recebido via linha de comando. O resultado é um ponteiro (obtido no próprio argv) da próxima string ou uma string C vazia constante (não precisa de alocação) se for o último argv. E caso ele não ache o retorno é NULL. Seu uso comum é uma linha apenas, ou uma linha para cada argumento buscado. Sua complexidade é linear, mas, ei, quem está querendo performance no início do programa?

Uma última observação: dependendo do uso você pode ou não usar o retorno, e ele possui semântica booleana, pois caso o argumento não exista o retorno é NULL e por isso não cai dentro do if (pois NULL traduzido em booleano é false). Eis uma função para copiar e colar abusivamente.

# Histórias que Nosso Cinema (Não) Contava

Caloni, 2018-08-23 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Se você se lembra das pornochanchadas -- produções de baixo orçamento, cunho erótico e qualidade duvidosa lançadas na época da intervenção militar -- é bem capaz que irá gostar muito desse filme. Ele dá uma nova cor ao tema. Não se trata de uma mistura inconsequente como aquelas homenagens vazias. A montagem das cenas, ou seja, a sequência que elas seguem, é o núcleo da narrativa que ele tenta criar a partir do nada. Sua ambição: fazer um memorial político/sócio/econômico da época. Dentro das pretensões das pornochanchadas, até que não está muito longe.

Fui a uma pré-estreia empolgada, cheia de amigos e conhecidos da equipe técnica. Não há atores no projeto. Todo o filme é um recorte de outros filmes, cujo maior desafio foi encontrar não apenas os rolos, mas todos os detentores dos direitos. E das músicas. Foi um trabalho de escavação cujo resultado estava sendo comemorado naquela noite como uma vitória contra o status quo da época. Aliado a isso, todo o clima amistoso e brasileiríssimo do conteúdo que vimos é empolgante por si só. Talvez não haja nada mais genuinamente brasileiro, que una todos os povos e culturas, que uma pornochanchada setentista e sua mistura única no mundo, com direito a mulatas, branquinhas, homens fanfarrões, gringos com sotaque falso e diálogos memoravelmente horríveis.

A "história", como o título, uma brincadeira com "Histórias que Nossas Babás Não Contavam", uma paródia de Branca de Neve e os Sete Anões (que também possui cenas no filme), é contar através de recortes as discussões que não existiam nesses filmes, mas que eram citadas de passagem, como política, economia, e questões "polêmicas", como direito das mulheres, ataques à "moral e bons costumes", como aborto, divórco, etc. Todos os temas são citados em ordem, e os comentários vem de vários filmes em uma corrente de pensamentos e momentos icônicos da cinematografia brasileira. A todo momento peço que observe como a montagem (e edição) consegue dar fluidez a cenas que praticamente não existem. É como se esses filmes ganhassem uma nova roupagem, mais dinâmica, mais século 21, e viesse nos visitar como um fantasma do passado do Conto de Natal; uma visita bem-humorada e divertidíssima.

O filme peca por não ter de fato uma discussão séria. Os letreiros iniciais e finais sugerem que ele tem, que aquilo foi produzido como memória para "não repetirmos os erros do passado". Mas não há erros identificáveis no filme; ou pelo menos não erros universais. Depende de quem está lendo e de suas opiniões sobre os temas pincelados. Eu, por exemplo, achei divertidíssimo o humor ocasional cercado de ironias e má atuações, e todas as piadas cercando o mercado de ações são para quem já trabalhou na área ou já acompanhou notícias por mais de uma década; é uma pérola à parte. Os famosos nus das mulheres (e dos homens) são mostrados, mas não erotizados; chegam a ser tristes em alguns momentos, libertadores em outros.

A própria bagunça que o filme faz com diferentes histórias e personagens acaba se tornando mais um exemplo digno do que é Brasil, esse caos que sob os olhos de qualquer outro povo soa como um caos imoral e completamente delicioso. Não há outra forma de ver nosso povo e nossa história. E se você adora pornochanchadas, mesmo que em outras áreas da vida seja um coxinha, é bem capaz que você tenha o vírus brasileiro no sangue; apenas não te deram o diagnóstico.

# Nico, 1988

Caloni, 2018-08-24 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Abre uma janela em "Nico, 1988" sobre os últimos anos da artista Christa Päffgen (aka Nico). Decadente e ainda brilhante, a uma vez influenciada pela banda Velvet Underground se torna ela mesma uma influenciadora. O seu estilo niilista consciente é a raiz que muitos movimentos musicais adotaram para representar essa geração de perdidos, que em vez de buscar significado na vida vai na base das drogas se manter em uma constante e absurda viagem.

O filme, dirigido e escrito pela italiana Susanna Nicchiarelli, realiza uma amarração interessante entre o fim e o começo dessa pessoa com um momento muito breve na infância de Nico. Observando de longe uma Berlim pegando fogo na segunda guerra, os sons que ela ouve são o motivo que faz com que ela ande sempre com um gravador. Ela deseja encontrar a clareza e a pureza do som da derrota. Os poucos momentos desse passado longínquo também servem como uma forma elegante de não precisar entrar em muitos outros detalhes de sua vida, pois o filme não é sobre nenhum deles.