- Dirk Gently's Holistic Detective Agency - Primeira Temporada, Episódios 1 ao

- O Que Será de Nozes?

- Rick and Morty - Primeira Temporada

- A Assassina

- Entrando na zona com Vim

- Sully: O Herói do Rio Hudson

- Um Cadáver Para Sobreviver

- Moana: Um Mar de Aventuras

- Max Steel

- The Lodger: A Story of the London Fog

- Moonlight: Sob a Luz do Luar

- Vidas de Carolina

- Aquarius

- A Partida

- Jane Eyre

- A Espera

- ReadFile assíncrono pode ser síncrono quando você menos espera

- O Ring

- One Punch Man: Wanpanman

- Warning de nível 4

- Champagne

- Paraíso

- Roubo nas Alturas

- Pequena Miss Sunshine

- A Garota no Trem

- A Garota Desconhecida

- The Fundamentals of Caring

- La La Land: Cantando Estações

- Minha Vida de Abobrinha

- Eu Não Sou Seu Negro

# Dirk Gently's Holistic Detective Agency - Primeira Temporada, Episódios 1 ao

Caloni, 2017-01-01 <cinema> <series> [up] [copy]Tudo que é britânico eu já tenho meu preconceito que diz que vai ser bom. Agora, tudo que é humor britânico, eu tenho minhas certezas.

Criado por Max Landis e escrito e baseado no livro de Douglas Adams, a história segue muito outro grande trabalho de Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, onde o caminho é muito mais essencial que o destino. Sendo uma representação bem-humorada da própria vida, a história gira em torno da investigação de um crime em um hotel cujas pistas envolvem desde animais selvagens a domésticos, passando por situações ilógicas e viagens no tempo. Este parece ser um remake ou uma expansão de outro trabalho de 2010-12 (este sim verdadeiramente britânico).

Os heróis dessa história são Todd Brotzman, um recepcionista desse hotel que vira suspeito e é demitido, vivendo em seguida uma série de acontecimentos estranhos em sua vida, entre eles o surgimento de Dirk Gently, que se auto-intitula "detetive holístico" (e proclama Todd seu assistente, apesar de suas negativas). Ambos são o núcleo de uma história habitada por uma assassina holística (que mata o que puder pela frente), dois agentes do FBI que lembram comédias de duplas dos anos 2000, uma gangue de carecas onde um é excessivamente polido na mesma medida que é violento.

Enfim, o mundo de Dirk Genty's não é exatamente diferente do mundo normal. Ele possui sua dose de fantasia, mas o mais importante é que as pessoas desse mundo é que são verdadeiramente diferentes, extravasadas, exageradas. O que gera esse humor do absurdo, das situações, muito mais efetivo e perene que as piadas pontuais de, por exemplo, Haters Back Off!.

Ainda assim, a série carece de uma trama mais intensa, que nos dê bons motivos para acompanharmos esses acontecimentos. Querer achar sentido não vale muito, pois já sabemos que isso é impossível, e se for feito irá trair seu próprio conteúdo. Diferente do Guia, onde a trama girava em torno de ter perdido a Terra, aqui vamos descobrindo coisas novas a cada episódio como uma guest de um RPG muito maluco. De qualquer forma, é no mínimo uma diversão inteligente o suficiente para chamar a atenção. E britânico o suficiente para ser hilário em alguns momentos. Mas só alguns momentos.

# O Que Será de Nozes?

Caloni, 2017-01-01 <cinema> <movies> [up] [copy]"The Nut Job" é uma animação com orçamento limitado, pequenos defeitos na caracterização de seus personagens (visualmente e direto do roteiro) e que usa uma moral deturpada que abraça o coletivismo em uma história rapidamente esquecível. Ele arrisca ainda em seu roteiro e montagem contar duas histórias ao mesmo tempo, mas é por demais amador e ainda no rascunho.

Seu anti-herói um esquilo que pensa apenas em si mesmo. Acompanhado de seu amigo rato, miolo-mole e coração-gigante inseparável, juntos tentam obter comida para sua própria sobrevivência. Enquanto isso, no parque da cidade, há uma espécie de monarquia misturada com democracia direta, onde existe um conselheiro-mestre que manda em tudo (inclusive que busquem comida para ele) e que constrói através de um falso herói (um esquilo fortão e desmiolado) e uma meio-princesa meio-aventureira (e idealista) a mensagem de que existe uma entidade maior que todos pela qual todos lutam: o parque.

Após ser expulso do parque por ter destruído o pouco estoque de comida para o inverno que os animais ainda tinham, o esquilo anti-herói acaba achando um armazém de nozes, usado justamente por uma gangue de assaltantes que planejam cavar um túnel para o banco do outro lado da rua. E é aí que o roteiro tenta unir duas história em uma só.

Só que o texto dos quatro roteiristas ainda está no rascunho, e nem a história-base consegue ser narrada com o mínimo de coesão. Diversas cenas são cortadas ao meio, piadas são tão fracas e contadas com um timing tão ruim que sequer entendemos que se trata de uma piada. Nem os clichês de filme do gênero (animação com aventura com animais com defeitos visuais) conseguem sair direito através da direção obtusa de Peter Lepeniotis, que não consegue nos dar o mínimo de orientação espacial nas sequências que envolvam o parque, o esconderijo dos assaltantes, o prédio onde estão e, em alguns momentos, nem a logística básica do escritório dos capangas.

Falhando miseravelmente em tentar adicionar um pouco de qualquer coisa na história, seja romance, companheirismo, identificação com o anti-herói (que despreza até o amigo de grande coração) e ódio pela figura tirana do bicho-conselheiro daqueles pobres animais do parque, The Nut Job não consegue ser mais do que um entretenimento passageiro para crianças menores que 10 anos que estão prestando pouca atenção ao que se passa na tela. Para adultos, isso significa várias bocejadas durante o filme e um esquecimento rápido e indolor após seus créditos finais.

Que usa Psy como o finalizador do filme. Pelo jeito, havia muitas pontas a serem cortadas nesse filme antes dele começar a ser produzido.

# Rick and Morty - Primeira Temporada

Caloni, 2017-01-01 <cinema> <series> [up] [copy]Essa é uma animação adulta até para muitos adultos. Ele discute temas familiares da maneira mais crua, usando artifícios de sci-fi para tornar tudo mais amenizado ou potencializado. Quando a história é das consequências de um desejo egoísta o roteiro acaba com toda aquela realidade, transformando os humanos em monstros. Quando quer discutir feminismo, adentra em um mundo onde mulheres usam os homens apenas para o que eles servem: aparelhos de esperma (aparentemente a genialidade feminina nesse planeta não conseguiu realizar inseminações artificiais). Cada episódio de 20 minutos revela uma faceta bruta da natureza humana, mostrando como somos primitivos em alguns detalhes. Cerca de 99,9%.

Seus heróis são Rick, um cientista brilhante e alcoólatra que carrega seu neto Morty para aventuras em planetas, universos e tempos diferentes. Criado por Justin Roiland, que dubla tanto Rick quanto Morty, seus personagens são quase que a caracterização freudiana do ego e id. Enquanto Rick segue seus próprios propósitos, parecendo que ele vive no meio de babuínos, o único motivo que o parece arrastar Morty para essas aventuras é o fator genético.

Como diversão inconseqüente, sinto lhe informar, mas esta não é uma série para isso. Existem bons exemplares menos afeitos a espremer a esperança humana. O humor de Rick e Morty pode ser quase caracterizado como britânico, o que é um ótimo sinal. Sua música tema flerta com Doctor Who, algo que desconfio que não seja acidental. E, claro, as vantagens de uma animação, onde pode virtualmente tudo, e que mesmo assim cria tensão.

Parte dessa tensão provém da ágil edição da dupla Lee Harting e Ken MacKenzie, que não deixam o espectador bocejar. A outra parte provém de uma trilha sonora surpreendentemente iluminada de Ryan Elder, resgatando mais uma vez essa tradição que as grandes animações possuem (desde Pica-Pau e Tom e Jerry) de elevar a arte dos desenhistas em arte audiovisual.

Mas, voltando aos personagens. Repare como os diálogos entre Rick e Morty soam artificiais, quase monólogos. Há vários momentos em que diferentes sequências de frases são encadeadas por Rick, dando a nítida impressão que Justin Roiland está desenvolvendo o roteiro exatamente naquele momento, referenciando (talvez acidentalmente) os diálogos neo-realistas e absurdamente amadores e bem feitos de South Park. O universo paralelo onde essa animação se passa possui um furo: deixou entrar um dublador/criador de situações absurdas em que pessoas do planeta Terra acabam assistindo. Uma ótima sacada, aliás.

# A Assassina

Caloni, 2017-01-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Esta é uma dica para os fãs de adaptações live-action de animes, para os fãs de filmes de lutas marciais sem sentido e para os fãs da cultura milenar do Oriente. A estilização por si só gera resultados bonitos, impressionantes e que entretem momentaneamente. É seguindo a contramão que A Assassina estiliza seu retrato perene de um momento na história da China para atingir não a beleza pela beleza, mas a introspecção do espectador em um mundo que não existe mais, mas que em algum momento do tempo era vívido, colorido e rico nas mentes das pessoas.

Nessa história não há necessariamente pessoas, mas ícones. Não acompanhamos um drama de um ponto de vista íntimo o suficiente para entendermos esta história como algo pessoal. Não há diálogos expositivos, nem momentos reveladores. Há apenas fatos que se sucedem como um contador de histórias daquela época, que não extrai moral alguma do que acontece, mas entende no fundo qual o drama desses pseudo-personagens, e através disso podemos, aí sim, tentar entender alguma coisa daquele mundo distante, eterno, mistificado.

Escrito por um batalhão de pessoas, a história é parcamente baseada em um pequeno conto de Pei Xing, um escritor que viveu a dinastia Tang, no século 9. Embora seja mais uma daquelas novelas em que uma assassina profissional, Nie Yinniang (o nome do conto), treinada por uma monja recebe como castigo por falhar em uma missão a tarefa de matar seu próprio primo, que na infância chegou a ser prometido como marido. O interessante aqui são os eventos em torno dos personagens principais e todo o comportamento daquelas pessoas. É um filme lento, difícil, sem muita tensão.

Porém, note como cada quadro, embora na maioria estático, possui em si seu significado. E note como as cenas de lutas possuem significado, também. Ninguém precisa descrever o que está acontecendo. O diretor Hsiao-Hsiao Hou deixa a tarefa de entender os intrincados jogos políticos e sociais da época para nós, e assim nos colocamos como espectador quase que onisciente de uma outra era, e assim como provavelmente os camponeses da época imaginavam, tudo aquilo era muito complexo, e o que eles conseguiam extrair era apenas uma certa beleza de movimentos, seja na narrativa ou nas lutas.

A Assassina não seria nada sem sua estética. O uso de músicas mínimas, quase sempre compostas com "instrumentos da época", evocam aquele universo com precisão, em uma época onde o tempo passava muito lentamente. A largura de campo utilizada por Hsiao-Hsien é pouca, mas combina perfeitamente com pequenos quadros vivos que vão compondo uma história. E não há como não reparar que são quadros, já que a fotografia exuberante de Ping Bin Lee extrai cores fortes dos palácios e seus líderes, além de drená-las quando enfoca a natureza. Note como o vermelho está presente nas casas, mas nunca é visto ao ar livre. Exceto, é claro, pela belíssima vestimenta de Nie Yinniáng, que usa um preto com um pequeno tom de vermelho, um roupa cerimoniosa, que prenuncia um evento importante onde quer que ela passe.

Curioso como a face de Yinniáng não reflete seu poder na luta, sua capacidade de se esconder e matar pessoas discretamente. A atuação de Qi Shu é precisa, assim como todos na tela. Não há exageros em um filme sem diálogos, o que pode levar o espectador a dormir e não entender o que está se passando. Porém, a mais expressiva em cena é Qi Shu, e mesmo assim, mal podemos ver sua dor escondida em suas vestes e seus trejeitos cerimoniosos. Essa falta de carisma, aliás, é uma particularidade do diretor, que já em Three Times esboçava seu interesse pelo crescente desinteresse das pessoas umas com as outras e todas com a realidade. Da apaixonante primeira história somos levados a um corredor onde apenas dor e sentidos basais formam um indivíduo.

E é justamente isso que vemos em A Assassina na maioria do tempo, embora ela possua também as cenas de luta mais bem coreografadas e esteticamente impecáveis do ano. Mas isso está a serviço do prazer basal que Hsiao-Hsien demonstra em sua autoria, o que faz toda a diferença com live-actions animes que apenas arranham essa expressividade com caricaturas. Aqui temos a coisa real. Tão real que quase dormimos sonhando com ela.

# Entrando na zona com Vim

Caloni, 2017-01-05 [up] [copy]Se você é programador é bem provável que já tenha ouvido falar em Flow ou The Zone. Se for leitor assíduo do Hacker News, então, nem se fala. De qualquer forma, uma das maneira mais produtivas do programador programar é entrar na famosa "zona". É lá que muito de nós nascemos. Lembra a primeira vez que mexeu em um computador ou afim e ficou tão obcecado que não viu o tempo passar? Pois bem. Você esteve na zona. E estar nela é um bom lugar para trabalhar.

Na zona, principalmente resolvendo problemas complexos, o importante é poder construir uma estrutura em sua mente com a ajuda de alguns aparatos, como um caderno de anotações, stickers, lousa ou seu editor preferido. Meu editor preferido para navegar (flow) por um código é sem sombra de dúvida o Vim, pois ele é apenas uma tela que preenche todo meu campo de visão e possui comandos em que eu consigo facilmente acessar o conteúdo que preciso relembrar. Quando estou obtendo o diagnóstico de um log, por exemplo, posso rapidamente ir construindo um modelo mental da solução navegando entre arquivos de log e código-fonte através de tags e buscas em regex.

A primeira vantagem do Vim em relação a outros editores é sua capacidade de abrir arquivos grandes. Um log de 1GB pode ser um desafio para um Notepad da vida, e até para um Visual Studio, mas no Vim tudo que você precisa é de memória disponível. E mesmo que não tenha, o Windows se vira bem no gerenciamento de swap (ou Linux, tanto faz).

Para navegar no código, existem duas técnicas que não necessitam de nenhum plugin. A primeira é a busca por regex, que pode ser feita com os comandos :vimgrep ou [:grep], sendo que o primeiro busca em um padrão de arquivos (usando wildcard) e o segundo dentro dos buffers já abertos (útil se você já tiver uma sessão ativa; mais sobre isso depois).

" No Vim não é necessário digitar o comando completo; note que esse wildcard busca pastas recursivamente :vimg /regex/ \Projects\SomeProject\**\*.cpp " Isso busca em todos os buffers abertos cujo arquivo tem a extensão de C++ :grep regex *.cpp

O bom é que, no caso de logs, se você buscar por expressões unívocas, isso já fica no histórico de seus comandos e você pode usar quando quiser para voltar para esses logs (ou se você for maluco e guardar de cabeça seus marks, pode criar um mark de vez).

A segunda técnica de navegar no código é através das tags que são montadas pela ferramenta ctags. Ela é genérica o suficiente para suportar várias linguagens, mas pode ser usada até para qualquer sequência de palavras. Há plugins que realizam essa varredura do fonte automática, mas particularmente não gosto de encher meu Vim de plugins, sendo que o único que uso que me lembro é o MRU (porque o Vim ainda não suporta algo do gênero internamente). De qualquer forma, tudo que eu preciso fazer para atualizar as tags de um projeto é abrir o readme do projeto (que geralmente fica na pasta raiz) e rodar meu atalho.

" Roda recursivamente e otimiza para C++ e Python. map <S-F5> :!ctags --tag-relative=yes --recurse --c++-kinds=+p --python-kinds=-i --fields=+iaS --extra=+q<CR> " Busca pelo arquivo tags na pasta atual e vai subindo a hierarquia. set tags=tags;

Isso vai gerar um arquivo ctags na pasta do projeto que será usada automaticamente para procurar pelas tags que eu preciso. O pulo do gato na verdade é o ponto-e-vírgula após o nome do arquivo ao setar a variável tags. Isso faz com que o Vim não busque apenas o arquivo tags na pasta atual, mas em toda hierarquia. Então se você estiver na pasta Projects\SomeProject\Folder1\Folder2\Folder3\File.cpp e tiver gerado o arquivo tags na pasta SomeProject para todo o projeto, ao usar o comando de busca de tag ele eventualmente vai abrir esse arquivo tags, pois ele vai procurando em Folder3, Folder2, Folder1 e cai em SomeProject.

Como no Windows o atalho padrão do comando tag do Vim não funciona também preciso fazer uma pequena adaptação técnica (e de quebra já uso para navegar nos próximos resultados):

map <C-K> <C-]> " O bom é que o first e o next ficam um do lado do outro. map <C-J> :tnext<CR>

Depois de dar uma olhada no log, encontrar os métodos que você precisa analisar, seu fluxo, etc, você terá um monte de buffers relevantes abertos nas linhas relevantes. Seria muito bom se tudo isso pudesse ser guardado em um estado para que você continue amanhã ou em sua próxima sessão de flow. Para isso existe o comando :mksession.

" Salva estado atual dos buffers :mksession \temp\analise.vim " Restaura um estado salvo anteriomente :so \temp\analise.vim

O comando :source roda um script vim que possui comandos guardados. Ele é um arquivo texto semelhante ao vimrc.

Basicamente é isso. Tudo o que você precisa em sua análise de fonte e de log se encontra na ponta de seus dedos. Não é necessário abrir nenhuma pasta nem terminal. Simplesmente navegue através do Vim para descobrir o problema e seja feliz em sua zona.

:vimgrep ou [:grep]: http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/quickfix.html#:grep

# Sully: O Herói do Rio Hudson

Caloni, 2017-01-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Sully é um trabalho delicado e empenhado não apenas de um diretor que vem crescendo cada vez mais sua sensibilidade a respeito da figura humana, mas também um trabalho de uma equipe de cineastas afiada com a proposta deste simplório e poderoso filme. Ele transforma medo em esperança, resgatando no processo, em um mundo cada vez mais dominado por máquinas e matemática, o surrado, mas ainda de pé, "fator humano".

E é com esse fator humano que filmes como esse e O Voo (Robert Zemeckis, 2012) se constroem. Sully começa já centrado na figura humana, representada aqui pelo comandante Chesley 'Sully' Sullenberger, que acaba de passar por um evento traumático no voo que pilotava, e que agora precisa obter sua autoestima de volta das mãos dos computadores que dizem que sua decisão de pousar no Rio Hudson logo após sua decolagem em Nova York, e não voltar ao aeroporto, foi um simples erro de cálculo.

O roteiro, baseado no livro do próprio Sully, começa timidamente a adentrar neste evento conhecido de todos (pois faz apenas sete anos) e vai sem pressa repovoando nossa mente com os fatos, trazidos em uma cadência importante para a história que se pretende contar, pois este não é um filme sobre este evento, mas muito mais sobre o drama de uma pessoa remoendo não apenas um trauma passado, mas a história de toda uma vida. Depois de quarenta anos pilotando aeronaves que levaram quase um milhão de passageiros ao seu destino em segurança, a competência desta pessoa é posta em xeque em seu último voo, mesmo que todos a bordo tivessem saído intactos.

Não apenas a montagem inspiradíssima "do roteiro" e da direção conferem pelo menos duas sequências irretocáveis -- uma quando Sully relembra seus tempos pilotando um avião militar, onde há a sobreposição do avião de outrora com um ancorado no porto de Nova York -- como a edição de Blu Murray (colaborador habitual do diretor) consegue manter o ritmo adequado para uma experiência -- a investigação do órgão de segurança dos voos -- que se arrasta e nunca termina.

Além do mais, a própria fotografia de Tom Stern, que se mantém fria, com tons embranquecidos e azulados a todo momento, já confere esse clima frio do inverno na cidade, ainda que não precisemos de nenhuma neve para este feito. E em adição, quando Sully começa a delirar em seus devaneios, imaginando o caminho deturpado para seu voo fatídico -- a base de algum prédio da megalópole -- o céu está limpo e cristalino. Quase como uma simulação torta da realidade, que teima em assombrar o experiente piloto. Vale citar, por fim, que apenas a última sequência, que se passa em uma sala, possui os tons quentes, mas límpidos, que revelam ainda o suspense entre um final satisfatório para o conflito interno do heroi e o processo burocrático e desumanizado de toda investigação.

Mas para que tudo isso funcione é necessário que não apenas atores secundários como Aaron Eckhart dê o ar da graça em sua composição enigmática, quase fantasmagórica, de suporte como o co-piloto Jeff Skiles, mas também a única persona possível em desempenhar este papel: Tom Hanks. Você já conhece os trejeitos do ator. Sabe que sua entonação anasalada não é das melhores. Mas aqui Hanks deixa tudo isso de lado e converte em benefício, construindo um Sully que pode não ser o real, mas que transparece toda a dúvida honesta de um sujeito que, apesar de ter repassado mentalmente suas ações naquele momento tenso tantas vezes, continua estático, paralisado, vulnerável.

Até a edição de som, que evoca os barulhos mais estranhos durante o acidente, mas presentes em todo o evento, como o vento, o balanço do barco, o helicóptero ao fundo, consegue se fazer sentir sem invadir o pouco espaço desta breve história. E a trilha sonora da dupla Christian Jacob e Tierney Sutton Band, encabeçada pelo tema composto pelo diretor, consegue se abster quando não é necessária, e soaria por demais melodramática.

Dessa forma, com toda essa equipe sob seus braços, é um tanto óbvio que Clint Eastwood, o diretor deste filme, não poderia fazer nada menos que um ótimo filme. Essa é a conclusão mais óbvia. Porém, não se engane. A última fala de Sully em seu julgamento revela a própria fala fictícia que Eastwood teria que fazer quando questionado se o único fator que fez deste um filme de relevância é apenas a figura humana de seu próprio diretor. Quando nos lembramos que todo o evento se passou em 24 minutos, e que todos envolvidos fizeram o seu melhor, quase que simbolizando o espírito nova-iorquino, se torna comovente constatar que este último evento envolvendo um avião na cidade demonstra que a cidade, apesar de abalada eternamente pelos ataques terroristas de anos atrás, não deixou abalar seu espírito de solidariedade. Pelo contrário, o fortalece.

E não retirou seu humor, também, como podemos notar pela última fala do filme, talvez a mais espirituosa que alguém proferiu em um tribunal de acidentes aéreos.

# Um Cadáver Para Sobreviver

Caloni, 2017-01-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Swiss Army Man é o grito de desespero do tímido comum elevado à décima potência, o que segundo meus cálculos, pela regra do absurdo, gera um filme com um humor tão hilário quanto triste. Acorrentado em seus próprios medos, o tímido comum busca uma conexão com quem não o julga, ou quem não é superior a ele. Eu diria que qualquer um se sentiria menos inferior do lado de um defunto que continua soltando gases e nem sabe ainda o que é masturbação.

O novo filme escrito e dirigido dupla Dan Kwan e Daniel Scheinert começa em uma ilha deserta, onde um jovem chamado Hank (Paul Dano) cansado de esperar por ajuda e morrendo de tédio se prepara para se suicidar, quando avista o cadáver de um rapaz (Daniel Radcliffe). A viagem psicodélica apenas começa quando o defunto começa a soltar gases e é usado pelo náufrago como um jet-ski. Chegando ao continente, o maior desafio de Hank não é sobreviver enquanto encontra civilização, mas conviver consigo mesmo e sua versão mais inocente, até então guardada a sete chaves em seu coração e seu celular, mas que encontra voz e vida (irônico, não?) no corpo do recém-batizado Manny.

As brincadeiras em torno dos delírios de Hank só conseguem funcionar por causa da edição frenética de Matthew Hannam, que torna tudo lúdico através de câmeras rápidas e lentas, cortes rápidos em torno dos efeitos visuais que ilustram a criatividade ilimitada de Hank que apenas começou a se soltar de seu celular. Aos poucos, porém, ele dá vazão à grande paixão não correspondida: Sarah, a garota que ele sempre encontra no ônibus e com quem vive uma relação platônica.

A outra camada do filme é muito mais rica em símbolos, e consegue se tornar a parte mais interessante facilmente. É uma poesia enclausurada ver Hank e Manny interagindo e fazendo com que Hank se redescubra em uma espécie de auto-terapia movida a um humor tipicamente britânico e dificilmente reproduzível em outras culturas. Graças aos ótimos Paul Dano e Daniel Radcliffe isso se torna simples. Radcliffe, mesmo antes de falar, consegue através de suas "expressões" e "olhares" se sair até melhor que, por exemplo, Kristen Stewart na saga Crepúsculo. Quando "toma vida", então, consegue se conter o suficiente para manter essa estranheza de boneco de ventríloquo.

A criatividade dos cineastas consegue transformar tudo isso em uma história simpática com tons melodramáticos e um subtexto extremamente profundo. O uso de cores fortes na fotografia também ajuda a tornar tudo muito mais onírico e fantasioso do que a história de um náufrago sobrevivendo na floresta. Essa é a história do tímido saindo do casulo em um ambiente seguro: onde não há pessoas por perto. A proeza do filme conseguir transformar isso tanto em algo engraçado quanto dramático é um dos pontos fortes da trama.

Escapando um pouco da ótima dinâmica entre os dois no terceiro ato, e forçando a situação em demasiado quando um urso aparece para estragar a festa dos dois, Swiss Army Man é um filme que nunca para e que sempre tem algo a oferecer. Seu grito final de liberdade pode soar escapista e para os que gostam de finais felizes, mas ainda assim ele consegue manter a força da poesia de pé. Ou deitada. De todas as formas, o uso de gases no Cinema nunca foi tão bem aproveitado.

# Moana: Um Mar de Aventuras

Caloni, 2017-01-07 <cinema> <movies> [up] [copy]É fascinante constatar como os trabalhos anteriores da equipe de criação da Disney servem de pavimento para criações cada vez mais ambiciosas. E aqui o ponto alto de Frozen, quando Elsa se transforma no que sempre foi, vira um simples rascunho da força da música de Moana, onde ela não apenas identifica (e assume) quem realmente é, mas quem seu povo deve ser. Em ambos é a força do indivíduo que prevalece, mas só na segunda essa força ganha um panorama dentro de uma comunidade, da sua história e tradição e, principalmente, de sua própria sobrevivência.

O filme, dirigido e escrito basicamente pela equipe responsável por A Princesa e o Sapo, Aladdin e diversos desenhos à mào da Disney, foi fruto, como sempre, de uma pesquisa extensiva e imersiva dos povos da Polinésia, suas crenças, seu ponto de vista e seus valores. O resultado é um trabalho sólido, que estabelece como o drama maior a coragem de uma líder nata em enxergar um pouco além de todos os outros (incluindo o líder atual, seu próprio pai) e ao mesmo tempo abraçar um chamado adiado por muitos anos: se aventurar no oceano.

Esta é uma história pautada em uma lenda, em que um semideus rouba o coração de uma ilha e acaba amaldiçoando tudo em sua volta. Essa lenda é rapidamente contada e através de esquemas ágeis, somos levados visualmente à história de um pequeno povo em uma ilha que nunca se arriscou a ir além dos recifes de corais. Agora, com a natureza em sua volta morrendo, o tempo urge para que Moana atenda à chamada do oceano e parta para a aventura de sua vida.

Os estúdios Disney sempre foram exemplo de qualidade na animação. Porém, ultimamente, seus criadores estão não apenas à frente de si mesmos e dos outros estúdios em qualidade técnica, como narrativa, também. Unidas dessa forma, percebemos, por exemplo, os movimentos caóticos e naturais das mãos de uma criança que mal consegue andar, caminhando dentro do oceano que se abre aos poucos, e nesta mesma menina, quando crescida, observamos seu pulmão respirando através dos detalhes do movimento do seu tórax, coberto por um tom de pele impossivelmente realista, mas ainda seguramente atrás do vale da estranheza por se tratar de um desenho cartunesco. Enquanto a tecnologia é usada a favor das animações, cada vez mais elas se parecem com filmes interpretados por humanos. E, de certa forma, a maioria já o é, seja por captura de movimento (e expressão) ou a velha dublagem.

E por falar em dublagem, a equipe original de dubladores é constituída quase toda por nativos das ilhas, e a protagonista é interpretada pela estreante Auli'i Cravalho, com apenas 14 anos na época. Se trata da princesa Disney mais jovem, e a primeira princesa desta etnia (Lilo e Stich não valem). Até Dwayne "The Rock" Johnson veio de descendência havaiana. Há uma preocupação crescente da produtora em cada vez mais expandir suas etnias e sua coleção de histórias étnicas e mitológicas de diferentes povos, o que é um delírio para a esquerda, mas também para todos que apreciam obras de arte que fujam da mesmice.

E nesse caso, apesar da história ser simples, previsível até, e sem muitas reviravoltas, ela é direta, empolgante, e desenhada/dirigida/escrita para se tornar um épico. E antes mesmo de sua metade, já consegue isto. Seja pela sua música-tema ou sua construção musical pautada em ecos, coros e a grandiosidade dos instrumentos que evocam acontecimentos que estão escrevendo a história de um povo nesse momento. É curioso, até, que após a saída de Moana da ilha, não vejamos mais seus habitantes, pois eles não são importantes. São os indivíduos que fazem a diferença no longo prazo, e é Moana a peça-chave de toda a aventura. Mesmo com a presença de um semideus, é ela a força-motriz de tudo que acontece na história. E curioso que ainda assim os criadores insistem em inserir, muito apropriadamente, a influência de sua família (sua avó) e da própria natureza/destino (o oceano dando uma ajudinha).

Com as aventuras intermediárias flertando perigosamente em soar fases de um video-game (já que nem os piratas nem o vale dos demônios se insere de forma orgânica na história, e começam e terminam no mesmo ato), ainda assim Moana consegue manter sua estrutura principal intacta, o que é mais importante para o filme. É a paixão trazida desde o começo que cria uma lenda, uma história inesquecível e um nível de energia que vai um pouco além dos poderes de Elsa, um pouco mais do que a ousadia de Valente, e muito, muito mais do que uma princesa da Disney jamais fez.

# Max Steel

Caloni, 2017-01-11 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Ao assistir Max Steel você terá a impressão de estar vendo um fan film. E como todo filme feito por fãs, este tem orçamento bem limitado, o que se reflete em seu roteiro e direção pedestres, assim como a qualidade do elenco e dos efeitos visuais. Mas nós já vimos fan films que foram produzidos com o sangue e suor de uma massa de admiradores, e apesar de todos os defeitos, mantiveram ao menos um trabalho feito com paixão, e se é que isso serve de algum mérito, ao menos significa que alguém deve ter se divertido no processo. Aqui, porém, o filme tem todos os elementos capengas que o tornam elegível para a categoria de fan film, menos a paixão, o que nos leva ao pior resultado possível: um filme ruim feito por pessoas que não se importam tanto assim.

A história gira em torno de Max (Ben Winchell), um garoto órfão de pai que se muda constantemente com sua mãe (Maria Bello) por motivos não muito claros, mas que o acaba tornando solitário por falta de opção. Até ter sua bike atropelada por uma linda garota em uma caminhonete (a realmente bela Ana Villafañe). Ah, faltou contar que eles voltam para o mesmo lugar onde moravam quando ele era bebê, além de em um jantar sermos apresentados a um ex-colega e amigo do seu pai (Andy Garcia), que presenciou o acidente e hoje aparentemente continua as visionárias pesquisas de Jim McGrath (Mike Doyle) em torno de um uso muito mais eficiente de energia que os seres humanos estão acostumados.

Max nem desempacotou suas coisas após a mudança e já percebe nas suas mãos possíveis sinais de sua puberdade. OK, isso saiu errado. É que suas mãos, quando se movem com ele olhando, parecem começar a interferir em equipamentos eletrônicos, como sua TV e celular. Surpreso, mas nem tanto, ele fica realmente indiferente, se tornando forte candidato ao prêmio blasé do ano, quando uma espécie de drone entra no banheiro do seu quarto. O mais curioso é que para ele aquele mini-robô falante não poderia ser o drone de alguém da escola querendo pregar uma peça ao novato, mas um alienígena que veio do espaço para protegê-lo, o que é muito mais plausível.

E tudo, absolutamente tudo, é narrado de uma maneira misteriosamente empolgante pelo diretor Stewart Hendler. Ou ao menos ele e sua trilha sonora enlatada sugere que na tela estão passando cenas de arrepiar os cabelos, quando na verdade as cenas de ação se resumem em câmeras frenéticas se mexendo, explosões aleatórias e a incapacidade de conseguirmos ver até uma maquete, parada, em cima de uma mesa. E embora o filme continue sugerindo sem parar que veremos em algum momento algo -- qualquer coisa -- de encher os olhos, o máximo que ele consegue fazer é lacrimejarmos um pouquinho de sono e de arrependimento de estar presenciando algo que nem chega a ser ridículo (para ser engraçado) e nem levemente medíocre (para ser um Transformers em seus melhores momentos).

E por falar em Transformers, o roteiro no automático e por encomenda de Christopher Yost rouba descaradamente a ideia (ainda que idiota) das duas raças alienígenas muito semelhantes (exceto pela cor, azul versus vermelho) que guerreiam eternamente entre si, e o único objetivo do time vermelho (que é do mal, claro) é destruir tudo pela frente que for da cor azul.

Toda essa falta de criatividade acaba influenciando seu fraco elenco principal, que possui os rostos desconhecidos de Ben Winchell e Ana Villafañe como parzinho romântico e que não tem nada a oferecer exceto executar mecanicamente as falas e os movimentos do roteiro. As exceções ficam por conta da mãe, interpretada por Maria Bello, que faz o mínimo para o estereótipo da mãe superprotetora (apesar de ser péssima em detectar dicas de que algo anda errado com o filho) e de Andy Garcia, que está surpreendentemente sério e gordo. E pensar que toda a história tem como protagonista um rapaz que sequer consegue mudar de expressão maravilhada. E isso é fora de seu novo uniforme de herói, pois dentro dele vira uma exposição de caricaturas (e mesmo isso não está em sincronia, por exemplo, quando vemos uma luta de bem contra o mal). E por falar em luta, voltando mais uma vez ao roteiro, talvez a ideia mais estúpida dele seja a de que, se você deixar sua TV ligada o tempo todo em filmes de lutas marciais magicamente você irá adquirir o conhecimento de "golpes" giratórios no ar.

Quando vemos filmes assumidamente ruins como Sharknado (e suas sequências) sabemos que os criadores estão piscando para nós; eles sabem que de trata de um trash, e ao menos eles estão tentando reciclar um gênero com um certo estilo. Filmes como Max Speed bebem da fonte de todos os filmes de origem de super-heróis (brinquedos ou não) e tenta emular mecanicamente algo mais do mesmo, e sem nada a acrescentar, seja estilo ou paixão.

# The Lodger: A Story of the London Fog

Caloni, 2017-01-11 <cinema> <movies> [up] [copy]O primeiro filme sobre crime de Hitchcock já contém vários elementos que indicam a que veio esse diretor, que já demonstrava inventividade em seus trabalhos anteriores. Aqui ele mantém algumas boas ideias (como a câmera subjetiva, girando no meio de um quarto, olhando o reflexo do rosto no vidro, e até caminhando furioso em direção a uma pessoa amedrontada) e cria tantas outras novas. Porém, mais que isso, constrói um belo filme através de um roteiro até que mediano.

A história gira em torno de um serial killer que se auto-intitula O Vingador (The Avenger, em um pedaço de papel no bolso da vítima), e mata garotas loiras às terças-feiras. Toda a construção do matador lunático é feita com elementos que lembram um psicopata e através da fantasia do grande público, que consome avidamente o jornal com as últimas notícias sobre os assassinatos. Um dos policiais responsáveis pelas investigações namora uma garota loira, e esta garota vive com os pais em uma casa grande que está com um quarto a alugar. A descrição do assassino é tão bem martelada em nossas cabeças que quando chega um rapaz para alugar o quarto, o imaginário hitchcockiano já foi implantado em nosso cérebro.

Os atores dessa época do cinema mudo eram bem caricatos, pois não havia à disposição os diálogos, apenas os intertítulos, usados apenas para informação que não conseguisse ser mimetizada pelos atores. Isso dava margem a interpretações exageradas, mas marcantes, como Nosferatu, e aqui o inquilino do filme, vivido por Ivor Novello de maneira icônica, com um tom perturbador cujo temperamento sugere fortemente que este é de fato o assassino que todos estão à procura. Ele cria essa persona com extrema propriedade. Novello é um artista multifacetado, e depois de seu último filme em 34 resolveu se dedicar inteiramente a seu outro talento: a música. Sua pele pálida, seus lábios finos e seu jeito afeminado constituíram talvez o primeiro personagem marcante dirigido por Hitchcock.

Curiosamente, este é um filme com dois plot twists, um deles impressionante para a época de hoje: uma mulher que beija dois homens, e se apaixona pela "pessoa errada". E o outro twist marca o primeiro da carreira do diretor, que quer mostrar os perigos de um julgamento apressado. Hitchcock nos dá as pistas e as retira depois. É um ato barato. Mas é tão bem articulado neste filme, quando percebemos realmente qual a moral da história, que acaba soando como um artíficio legítimo e poderoso.

A inventividade de um diretor que filma embaixo de uma placa de vidro onde o ator anda de um lado a outro, e usa uma transição com o teto da sala da residência, onde podemos ver o lustre se mexendo, é a marca de alguém preocupado com todas as formas possíveis de contar sua história. Em uma época onde ainda a linguagem estava se desenvolvendo, ele vira um participante ativo na construção da própria arte cinematográfica. E começa a sessão de crimes que tanto marcaram o cineasta.

# Moonlight: Sob a Luz do Luar

Caloni, 2017-01-12 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Moonlight contém uma história simples demais depois que é desvendada. Porém, esse não é um filme que foca em sua história, mas sim em seus personagens. Ele usa toda técnica disponível para explorar o isolamento afetivo dessas pessoas, e por algum motivo, de dentro de suas sutilezas, acaba berrando seu estilo aos quatro ventos, como se o estilo por si só criasse um grande filme.

Nada mais longe da verdade.

A história gira em torno de Chiron em três fases distintas da sua vida, separadas por capítulos com seu apelido/nome predominante: na infância Pequeno (Alex R. Hibbert), na adolescência Chiron (Ashton Sanders) e na vida adulta Preto (Trevante Rhodes). No entanto, a primeira pessoa a aparecer na tela é Juan (Mahershala Ali), o traficante local que se revela como o centro emocional do ainda pequeno Chiron, que passa a orbitar em torno de Juan e sua namorada depois que é descoberto por ele na sua boca de fumo. Tendo uma relação complicada com sua mãe viciada (a ótima Naomie Harris) e sendo vítima de bullying constante na escola, a relação entre os dois lados da moeda é óbvia demais para qualquer tentativa de subtexto.

Mas apesar deste ser um filme sobre pessoas, o elenco realiza um trabalho mecânico, burocrático, que mimetiza o que sentem através de meia-dúzia de olhares, movimentos de cabeça e posicionamento na tela. Tudo isso auxiliado pelo diretor Barry Jenkins, que desempenha aqui trabalho detalhista ao extremo, realizando quadros assimétricos (como quando vemos em apenas um terço da tela a janela do carro onde Chiron flutua seu braço para fora) e o abuso indiscriminado da técnica de shot/reverse shot, onde apenas um personagem por vez é visto, quase que de frente para a câmera, o que ajuda basicamente a entendermos que essas pessoas, embora interajam, estão no fundo sozinhas em seu próprio quadrado. Porém, diferente do que os irmãos Coen fazem com os seus personagens, seja através da comédia ou de um olhar aguçado sobre um drama pessoal, estes personagens estão fechados até para o espectador, não importando quanto tempo dure a cena.

Como roteirista, Jenkins se sai muitíssimo melhor, já que detalhes metalinguísticos podem ser capturados aqui e ali. Veja as mãos de Chiron, por exemplo. Enquanto criança, flutua no céu, sem sentir nada em um carro em pouco movimento, ou ao aprender a nadar pela primeira vez, as afunda na água de uma maneira inocente. Mais tarde, na adolescência, um movimento crucial em sua descoberta sexual vemos uma mão se encher de areia, e logo depois a mesma palma da mão faz um traço na areia, que logo se apagará com o vento ou a água do mar, mas que justamente por isso é um momento tão mágico e fugaz de sua conturbada vida.

O trabalho musical em Moonlight lembra os frequentes problemas que os compositores hoje em dia sofrem através das "temp musics", que são trilhas sonoras emprestadas de outros filmes que são usadas até a composição do trabalho original. Depois que chega o momento na produção em que a trilha será composta, geralmente a edição já pode ter sido finalizada ou até a pedido do diretor, a trilha é feita totalmente com base na emprestada, o que gera trilhas extremamente semelhantes e sem personalidade. Nesse caso, o tema de Moonlight lembra de maneira inequívoca um trabalho recente de Terrence Malick, Cavaleiro de Copas, mas que neste filme cabia perfeitamente a elevação espiritual e existencial do personagem de Christian Bale. Aqui há uma contraposição distorcida e tímida que nunca atinge seu objetivo, embora pelo menos fuja do lugar-comum em se tornar invisível. Notamos a trilha, mas ela não significa nada.

E quando reparamos nessa falta de significado, nos lembramos que a própria fotografia utiliza uma miscelânea de cores muito vaga para inferir qualquer simbolismo, sugerindo pouco através da dualidade entre branco, amarelo e vermelho, sendo que a própria época genérica em que se passa a história evita que nem o tempo que os personagens vivem seja sentido. Não que as cores precisem necessariamente dizer algo em um filme, mas no caso de Moonlight, o ritmo contemplativo de sua história sugere fortemente que olhemos para todos os elementos em cena (embora eles não digam muita coisa). Por fim, os diálogos, quase sempre desnecessários, dizem o óbvio de maneiras que não faz sentido sair da boca de seus personagens. Em um momento no terceiro ato Chiron e sua mãe possuem um momento a sós em que não há briga, mas arrependimento. E esse arrependimento, em vez se ficar na construção eficiente de Naomie Harris, precisa ser dita em palavras, o que quebra o encanto. E o mesmo tropeço é seguido quando Chiron se encontra com seu velho amigo.

Moonlight termina sendo o que chamamos de "filme bonito", ou quando aquele amigo aspirante a crítico da sétima arte comenta e repara que "a fotografia é muito bonita". Porém, "filme bonito" e "fotografia bonita" não quer dizer nada por si só. Um filme precisa se posicionar de alguma forma para ser levado a sério, nem que seja uma abordagem mais naturalista, onde não há interferência. Não é este o caso. Há interferência, ela é sentida em vários aspectos, mas ainda assim ela soa como ruído ao fundo de uma história que poderia ser muito melhor se contada com um silêncio ao fundo.

# Vidas de Carolina

Caloni, 2017-01-12 <cinema> shorts> [up] [copy]O curta documental Vidas de Carolina é o primeiro trabalho da diretora Jessica Queiroz. Ele aborda a vida de uma catadora de lixo reciclável e seu talento para a narrativa. A ideia era mostrar que a capacidade pode vir de qualquer lugar e que muitos não conseguem reconhecimento por falta de oportunidade.

Infelizmente, essa oportunidade também é perdida em seu filme. Carolina, já falecida, mantinha suas histórias em um caderno. De acordo com um dos entrevistados, o caderno datava da década de 50, informação essa que dá asas à imaginação do espectador, que poderia resgatar inclusive memórias do trabalho excepcional de Marcos Prado, "Estamira". No entanto, pouco vemos dos escritos de Carolina, com pouquíssimas frases lidas por uma moça que surge em preto e branco (Carolina Maria de Jesus), resgatando as memórias da senhora falecida e esteticamente produzida com uma glorificação visual que não se encaixa na história da homenageada.

No entanto, apesar do endeusamento acidental e pouco propício há uma fuga da realidade, ou o seu maquiamento, já que sequer vemos a pobreza e a miséria que eram as condições de vida de nossa heroína. O conteúdo visual se disassocia da mensagem do vídeo traduzida pelos entrevistados, que sugere que as condições eram horríveis e que esta é uma situação lamentável.

A direção de Jessica (e provavelmente seu roteiro) se perde ao partir para conclusões apressadas, sem antes desenvolver uma história que, a meu ver, mereceria ser contada com muito mais tempo de tela. Além disso, como todo diretor estreante, Queiroz não evita o uso de diferentes ângulos e cortes (ela também assina como montadora) que não possuem uma função muito bem definida. Há muito o que contar dessas pessoas invisíveis que perambulam pelas grandes capitais, catando o lixo que os incautos cidadãos "deixam escapar" de suas mãos ocupadas.

Finalizando muito mais cedo do que a proposta inicial, Vidas de Carolina apenas não se beneficia por não ser um simples trailer para um conteúdo muito maior e se resumir ao próprio vídeo que estamos vendo. Dessa forma, fica um gostinho de quero mais no momento mais inadequado para isso: o seu próprio final.

# Aquarius

Caloni, 2017-01-13 <cinema> <movies> [up] [copy]Sônia Braga não está protagonizando um filme. Aquarius é um filme que protagoniza Sônia Braga. Ela é todo o filme. E quem garante isso é o diretor Kleber Mendonça Filho, mais uma vez, depois de O Som Ao Redor, fascinado (e enganado) a respeito da classe média "esclarecida" e das questões de propriedade privada. A direção de Kleber interfere apenas para dar passagem a Braga, que samba a dança do crioulo doido e entrega uma performance corporal e verbal que arrebata todo o filme, o leva para si.

Tudo isso em uma história simples. Vemos o prólogo rapidamente, que se passa em saudosos anos 80, em uma direção de arte impecável e afetivamente engajada em nos fazer reter aquelas cenas em nossa mente durante todas as quase duas horas e meia de filme. A questão das gerações e dos valores é representada em um aniversário de 70 anos da tia querida da família, enquanto uma jovem Clara (Braga) acaba de se recuperar de um câncer de mama. Seu marido faz um discurso sobre o desafio que passaram juntos. Agora, décadas depois, ele já morreu, e Clara permanece sozinha com sua empregada morando no mesmo condomínio. Só falta ela, que resiste bravamente, para a construtora e seus impiedosos engenheiros tomarem para si o terreno e construir em cima das memórias e dos sonhos de Clara mais um empreendimento capitalista.

É preciso abrir um parênteses para talvez a elipse e edição mais enxuta e poderosa de 2016. Quando passamos de anos 80 a anos atuais, a música que sai da vitrola de Clara permanece durante o bailinho em família. Quem sai é a família, e no lugar surge uma TV de tela plana. Mas a vitrola... esta permanece no mesmo lugar. Outro móvel que permanece é o que lembra a tia querida da família dos momentos de loucura com seu amante. Mendonça Filho continua dando uma importância aos totens da vida moderna, simbolizando através dele e a passagem das gerações algo que permanece no mesmo lugar. Clara também é um desses totens.

Mas chamar a personagem de Sônia Braga é diminuí-la, pois não apenas a resistência em abrir mão de sua propriedade a define, mas também o seu jeito educado e polido, ainda que firme, além de um quê de sensual, ainda que sexagenária. As pausas de Clara no momento em que fala, unidas aos seus movimentos de rosto, constroem uma personalidade fascinante, de alguém que já passou por muito na vida, que está perdendo as forças, mas que continua lúcida, desperta, viva. Todos ao seu redor estão inertes (exceto os engenheiros malvadões, mas esses só surgem para assustar as criancinhas).

O roteiro de Kleber Mendonça Filho vai além da história principal, resgatando através de uma festa animada no andar de cima os prazeres mais básicos de Clara. Há uma mistura entre homenagem aos papéis anteriores de Sônia Braga e sua própria personagem, que personifica, na visão de Mendonça, uma espécie de símbolo negro, talvez como uma resistência. Ideologicamente o filme carece de mais explicações, mas isso não quer dizer que não seja interessantíssimo de acompanhar. Mendonça eleva ao cubo seu próprio fascínio pela classe média, e revela que em sua visão ela já fez as pazes com quem "explora", mesmo que estes de vez em quando roubem algumas joias como "compensação".

O resultado dessa miscelânea de conceitos é um filme envolvente, que explora (esse, sim, explora) muito bem suas premissas, divagando com precisão através das ideias de seu criador, gerando sentimentos mistos no espectador, que obviamente já toma seu lado na briga, enfraquecendo um pouco o debate de ideias, já que, diferente de O Som Ao Redor, aqui está tudo muito claro, ainda que existam alguns elementos que sugiram o contrário (como a óbvia agressão que Clara segue sofrendo com quebras de regras básicas de convívio entre "vizinhos", algo que na vida real é inadmissível).

E é um filme que já faz parte de uma coletânea cinematográfica brasileira, que se aproveita dos cenário atual para resgatar fantasmas de uma ideologia morta, mas que já esteve muito viva na voz dos "revolucionários", em discos de vinil. Infelizmente, esses discos duram mais tempo do que imaginávamos a princípio.

# A Partida

Caloni, 2017-01-15 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um filme que trata a morte de maneira direta ao apresentar-nos a profissão de preparador de corpos. No Japão há uma cerimônia com os familiares e amigos presentes em que o corpo é limpo e maquiado para voltar à vida. Além de possuir uma quantidade assombrosa de momentos tocantes (leve seu lenço), seja por esses momentos ou pela poesia implícita neles, A Partida de certa forma celebra a vida como um processo de auto-descoberta, e a morte como uma despedida solene das pessoas que convivemos por este breve tempo.

Porém, o roteiro também é impecável ao retratar a própria descoberta de Daigo, que vemos logo no começo realizar a cerimônia da maneira mais profissional possível. Um breve retorno no tempo e conhecemos o músico Daigo, que está inconsolável pelo seu sonho de tocar violoncelo pelo mundo ter encontrar a realidade dura quando fica sem emprego e sem ter como pagar pelo instrumento. Voltando com a compreensiva esposa para sua cidade natal, ele logo encontra a vaga para sua futura profissão e é contratado imediatamente para um cargo de assistente que paga muitíssimo bem.

Isso acontece porque as pessoas são muito supersticiosas com defuntos, que é um assunto delicado em qualquer lugar, mas que na cultura japonesa isso é ainda pior, considerada até como a pior profissão possível, colocada no filme como um castigo para expiar seus pecados.

O filme de Yôjirô Takita é puro e apaixonado por si mesmo. Ele eleva a discussão fúnebre quase que celebrando a vida. Ele usa a nona sinfonia de Beethoven como transformadora e seu tema é um toque clássico repetido à exaustão apenas porque, assim como Cinema Paradiso, ele pode. Nunca se torna demais.

Há um subtexto envolvendo o pai de Daigo, que abandonou sua família quando este tinha seis anos. Não conseguindo se lembrar da face de seu pai, esta é uma mágoa que o acompanha em toda sua vida e torna difícil que este expresse seus sentimentos até para sua esposa. Depois de algumas reviravoltas importantes, em que ele reconquista o respeito da mulher, ele precisa tomar uma decisão que provavelmente irá mudá-lo para sempre. Sentimentos complexos estão em jogo em um final que catalisa tudo o que aprendemos até aqui. A Partida é uma ode à vida que só conseguiria se tornar tão poderosa se comparada à morte, o fim trágico que todos nós devemos cedo ou tarde encarar.

O roteiro de Kundô Koyama, inspirado levemente na vida e livro do escritor Shinmon Aoki, utiliza todos os personagens e situações apresentadas para mover o filme e seu protagonista. O filho da dona da casa de banho tem uma garota pequena porque ela representa a pureza do ser humano, que olha com curiosidade e fascinação, e sem preconceito, alguém que sabe tocar o violoncelo. Ela faz o contraponto do preocupado filho, que se cansa de ver sua mãe trabalhar por décadas a fio, realizando a função que torna todos na cidadezinha felizes. A beleza da cultura japonesa consegue ser exibida sem diálogos filosóficos muito mais profundos.

# Jane Eyre

Caloni, 2017-01-15 <cinema> <movies> [up] [copy]Enquanto Jane Austen (Orgulho e Preconceito) escrevia sobre a sociedade britânica com uma vivacidade e energia encantadoras, Charlotte Brontë vai no exato oposto com Jane Eyre, um romance extremamente pesado, que encontra no drama do destino um fiapo de misticismo assombrando uma Inglaterra à beira do declínio.

Adaptado por Moira Buffini para o cinema, este drama faz um resumo extremamente sintético e eficiente do romance original, abordando toda a dor e sofrimento de sua protagonista, principalmente por não entender seu lugar em um mundo estático do ponto de vista feminino. Isso vemos nos poucos diálogos que resumem os pensamentos de Eyre, mas principalmente nas expressões e trejeitos de Mia Wasikowska, que consegue através de sutilezas embarcar profundamente na psique de uma personagem fascinante, e embora ela pareça sempre à deriva dos acontecimentos, podemos notar sempre sua força de vontade em tentar mudar o sentido das gigantescas rodas do destino.

Essas rodas são tão bem representadas por cenários lúdicos e grandiosos de casarões em meio à natureza em um horizonte isolado de tudo e de todos. O diretor Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation) entrega um filme nos moldes tradicionais de filme de época, mas com certeza muito diferente de tudo que já foi visto. O uso que seu fotógrafo, o brasileiro Adriano Goldman (O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias), faz dos cenários lembra vagamente Barry Lyndon (Kubrick, 1975), mas possui sua própria marca registrada, imprimindo na tela como se estivesse pintando quadros expressionistas a óleo, com as falhas da pouca iluminação borrando as margens dos objetos e pessoas em volta, mas ao mesmo tempo tornando-as eternas em enquadramentos que revelam uma sensibilidade complexa de Fukunaga, que não consegue resumir tudo em um simples tema autoral, preferindo junto de Goldman apenas ilustrar parte de uma história muito maior.

Se a interpretação de Wasikowska consegue, ainda que contida, extravasar toda a dor de não ter tido a liberdade de ser quem ela quisesse e conhecer os lugares além do horizonte, seu par romântico, o irreconhecível Michael Fassbender, que aparece quando o filme já está praticamente na metade, evita mostrar muito seus olhos, como se quisesse esconder quem de fato é ou o que de fato esconde. Os mistérios que rondam sua obscura casa combinam com suas roupas igualmente escuras, e é interessante notar como o figurino do filme segue a lógica da pobreza ser escura, enquanto que a riqueza, "iluminada", sempre em tons mais claros. Apesar disso, conseguem exibir um vestido de noiva com um branco estranhamente escuro, o que revela a frustração antes mesmo que ela aconteça.

E toda essa sequência de eventos sem uma divisão exata em atos favorece a lógica de edição de Melanie Oliver, que utiliza o estado de espírito dos personagens para guiá-la. Quando Jane está andando pelo jardim devaneando em pensamentos, vemos cortes imprecisos, elipses que aumentam (e tomadas que diminuem) durante uma caminhada. Já em momentos onde estão todos sentados em frente à lareira o uso de shot/reverse shot de Fukunaga consegue extrair o isolamento de seus personagens em um primeiro momento, para depois aproximá-los aos poucos.

Jane Eyre pode soar como um filme longo, extenso e pretensioso para quem busca uma história leve. Porém, se engana quem acha que é possível este ser mais um filme de época onde vemos figurinos bonitos e cenários idílicos. A história é pesada, complexa, e vai ladeira abaixo, exigindo a abordagem que é feita aqui. Ela é para os fortes de espírito, pois não tem um final necessariamente feliz. É para os que estão dispostos a entender que, quando queremos muito tomar as rédeas de nossa vida, mesmo os ventos mais misteriosos não terão poder sobre nossas decisões.

# A Espera

Caloni, 2017-01-16 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Espera é um filme que mergulha fundo no tema da morte de um filho. Tão fundo quanto a mitologia cristã. Para isso ele entende que é imprescindível a figura de Juliette Binoche, que não é uma madre italiana, o que pode tornar a mensagem confusa ou universal. De qualquer forma, ela manda bem, e as expressões dos seus exuberantes olhos contidos em um rosto envelhecido, mas ainda lindo, faz boa parte do trabalho do diretor italiano Piero Messina valer a pena.

Há uma estética melancólica ao mesmo tempo que moderna no filme, que usa e abusa de construções visuais incrementadas por uma música que mistura o pop e o sagrado. Podemos ver isso em seus próprios personagens. Jeanne (Lou de Laâge) é uma jovem francesinha que viaja com uma mala na mão para encontrar seu namorado italiano. Ela fala melhor italiano do que sua sogra e anfitriã Anna (Binoche) quando esta chegou à Itália, na Sicília. E Pietro (Giorgio Colangeli), o empregado de Anna, é tudo que há de ainda mais sagrado. O italiano verdadeiro, a ponte entre o moderno e o clássico, que não consegue (assim como nós) entender o que está acontecendo com esse mundo feito de mentira criado pela sua patroa em um luto que insiste em resistir, nem que seja até o terceiro dia.

Essas resistências é mostrada de uma forma linda e ao mesmo tempo triste. Vemos ela ouvindo as mensagens do celular de seu filho, e um pequeno close revela o celular preso ao carregador pelo seu fio, da mesma forma com que ela se mantém presa à ideia de não tê-lo perdido. Até closes mais herméticos, como um ovo ainda cru na frigideira, revelam uma sensibilidade profunda em uma história mais que simples: a mãe se recusa a contar a verdade sobre seu filho para a namorada porque no fundo ela também não deseja acreditar.

No entanto, em alguns momentos essas mensagens do filme, apesar de belas, soam exageradas. É claro que Jesus, vinho e água se relacionam intimamente, mas a namorada entrar por completo no lago se torna um ato simbólico, e a mãe preparar um animal regado a vinho (o sangue de Cristo) na véspera da Páscoa se torna um ato explícito. Porém, convenhamos, ambos os resultados são belíssimos, fotografados por Francesco Di Giacomo com uma paleta estilizada, que usa o escuro como proteção dos personagens. Eles fecham constantemente a última janela da casa a abrir um clarão. Em um dado momento vemos apenas o brilho azul de um celular, e logo depois o mesmo brilho refletido no rosto de Anna.

O uso de cores também é fortemente influenciado pela luz. Note como é recorrente que Anna vista uma blusa azul, um tanto esverdeada, e ligeiramente mais escura que outra blusa azul usada por Jeanne. Ambas tomam chá à noite em mais uma das intermináveis conversas que nunca revelam a verdade. As canecas que elas usam são iguais, exceto que Anna usa a com tons escuros, enquanto Jeanne, tons claros. Elas se completam por este breve momento, e vivem uma mentira que, assim como a religião cristã, insiste em torná-la sagrada para todos que ousam desvendá-la.

A Espera é um filme belo quando flerta com o jogo de mentiras de sua protagonista, curioso quando brinca com a mitologia cristã e estilizado e forçado ligeiramente mais do que deveria. A transição gradual entre o idioma italiano e o francês sugere não apenas a proximidade das duas personagens principais, mas o abandono de Anna do que a tornou uma italiana da Sicília, e poderia servir de mensagem sobre o próprio declínio da religião, como sutilmente o filme aponta em um momento onde Pietro, assistindo um canal que falava sobre o Papa, muda abruptamente para um canal onde passa uma comédia antiga. O fato de Anna ter sido a primeira da região a se divorciar também aumenta as chances deste ser o caso. Porém, nunca saberemos com certeza. O trabalho de Piero Messina está hermeticamente fechado através de sua estilização exagerada. O que não deixa de ser curioso, também, pois mais uma vez estamos comparando realidade com religião.

# ReadFile assíncrono pode ser síncrono quando você menos espera

Caloni, 2017-01-16 <computer> [up] [copy]Ano passado tive alguns problemas em um projeto que se comunicava com um dispositivo em firmware pela USB. Estávamos utilizando uma biblioteca open source do GitHub que parecia estar bem testada e mantida. Porém, não exatamente para nossos objetivos.

O problema da lib hidapi era que a comunicação usb era feita de forma assíncrona. Isso no Windows é feito com a mesma função de I/O (ReadFile/WriteFile) só que passando um argumento opcional chamado de overlapped. Esse argumento é um ponteiro para uma estrutura que irá ser preenchida assim que o I/O for concluído. E quando é isso? Deve-se esperar pelo handle ser sinalizado (em outras palavras, dando um Sleep ou WaitForSingleObject neste handle).

O funcionamento padrão via overlapped é bem simples: faça a operação de I/O (passando a estrutura) e verifique o retorno. Ele deve ser FALSE e o retorno do próximo GetLastError deve ser ERROR_IO_PENDING. Bom, descrevendo a operação ela não parece ser tão intuitiva. Mas funciona:

if (!ReadFile(hFile,

pDataBuf,

dwSizeOfBuffer,

&NumberOfBytesRead,

&osReadOperation )

{

if (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING)

{

// Some other error occurred while reading the file.

ErrorReadingFile();

ExitProcess(0);

}

else

// Operation has been queued and

// will complete in the future.

fOverlapped = TRUE;

}

A questão que nós encontramos nesse projeto apenas aconteceu porque após a operação de I/O assíncrona a thread responsável por retornar o resultado ficava em wait eterno ou dava timeout. Ambas as situações são normais e esperadas. Ficar aguardando para sempre um device acontece quando este simplesmente não responde com nenhum dado. E dar timeout acontece quando não queremos aguardar o device para sempre (WaitForSingleObject(handle, 1000), por exemplo, daria timeout depois de 1 segundo, ou 1000 milissegundos).

O motivo da thread nunca retornar (ou dar timeout), porém, não estava em nenhuma dessas situações. Ao monitorar o tráfego usb se verificou que o device respondia em tempo hábil. O problema estava mais embaixo (ou mais em cima): a hidapi não se comportava conforme o MSDN mandava. Há uma situação não-mapeada nessa lib.

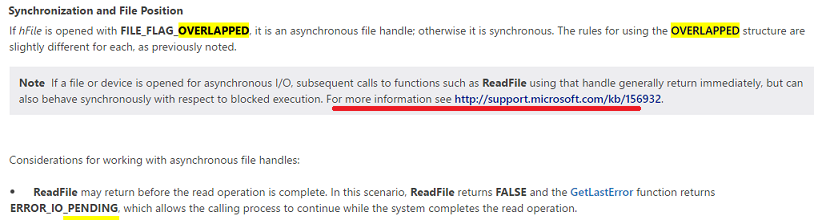

Erros ao chamar a API do Win32 são comuns exatamente porque esta é uma lib arcaica, pouco intuitiva com diferentes tipos de exceções. No caso de uma operação assíncrona com overlapped, se você ler as tantas páginas da função ReadFile, por exemplo, vai acabar encontrando um adendo escondido no meio da documentação:

Este adendo possui a informação que ninguém ainda sabia porque... porque a Microsoft é uma p\*\*\*, oras =)

If, on the other hand, an operation is completed immediately, then &NumberOfBytesRead passed into ReadFile is valid for the number of bytes read. In this case, ignore the OVERLAPPED structure passed into ReadFile; __do not use it with GetOverlappedResult or WaitForSingleObject.__

Ou seja, em caso da função ReadFile (ou WriteFile) retornar TRUE em uma operação assíncrona/overlapped, isso quer dizer que a operação foi concluída com sucesso de forma síncrona, não sendo necessário aguardar o I/O ser concluído. Na verdade, é um pouco mais específico: o WaitForSingleObject __não deve ser chamado__. No nosso caso, ao chamá-lo, criávamos uma espera eterna, já que o I/O não seria mais sinalizado (porque deveria? a operação já foi concluída!).

Uma colinha da M$ de como deve ser feito o tratamento:

if (!ReadFile(hFile,

pDataBuf,

dwSizeOfBuffer,

&NumberOfBytesRead,

&osReadOperation )

{

if (GetLastError() != ERROR_IO_PENDING)

{

// Some other error occurred while reading the file.

ErrorReadingFile();

ExitProcess(0);

}

else

// Operation has been queued and

// will complete in the future.

fOverlapped = TRUE;

}

else

// Operation has completed immediately.

fOverlapped = FALSE;

if (fOverlapped)

{

// Wait for the operation to complete before continuing.

// You could do some background work if you wanted to.

if (GetOverlappedResult( hFile,

&osReadOperation,

&NumberOfBytesTransferred,

TRUE))

ReadHasCompleted(NumberOfBytesTransferred);

else

// Operation has completed, but it failed.

ErrorReadingFile();

}

else

ReadHasCompleted(NumberOfBytesRead);

Após essa correção no projeto as coisas começaram a funcionar normalmente.

A BitForge fez a alteração em um fork próprio da hidapi e enviou o __pull request__ para os mantenedores oficiais da hidapi, a signal11. Esta é mais uma lição de que, em se tratando de I/O, as coisas difíceis que o kernel às vezes faz lá embaixo acabam refletindo aqui em cima. Às vezes até na própria API!

# O Ring

Caloni, 2017-01-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Hitchcock gosta de criar cenas icônicas em seus filmes. Aqui temos uma mulher apaixonada ao lado do seu amor, quase nocauteado no ringue. Ele também gosta de comédia de situações, e esta é uma delas, onde até o título do filme é um trocadilho em inglês ("ring" pode ser anel ou o ringue de boxe). Este não é um dos seus filmes de crimes, mas um triângulo... um quadrado amoroso. E confuso. São personagens que dificilmente conseguimos lembrar por muito tempo. Parecidos entre si, não caem nos estereótipos e exageros do cinema mudo. O que torna tudo muito difícil de acompanhar.

A história começa em um parque de diversões, onde já vemos a destreza hitchcockiana em mesclar imagens (como de um homem rindo e um brinquedo onde deve-se acertar bolas dentro de uma face gigante. Uma das atrações é conseguir derrubar o "João Um Round", ou um nome que o valha. O campeão ganha uma bolada. Há uma moça bonita na bilheteria, que já estima João como um amigo de infância. Há também um homem bem apessoado na multidão, mais alto que a média, junto de seu amigo. Ele flerta com ela, e aceita o desafio. Ganha. Isso muda o destino de todos envolvidos.

E por falar em destino, temos uma cigana/cartomante velha e baixinha e que fuma cachimbo como ninguém. Ela usa baralhos comuns para acertar a sorte da moça, e nele aparece o rei de copas. "Um homem alto e rico", diz. Porém, quem estará rico nesse futuro que ela almeja?

Hitchcock não quer saber de previsibilidades. Inventa mais um personagem lá no meio do filme, e cria situações apenas por criá-las. Vai "desenvolvendo" os três pretendentes em suas vidas, mas fica difícil entender o que o filme pretende. No final, uma luta magistral em um ringue muito maior, com um sino ("ring") icônico.

A luta de boxe é um artifício enérgico e que sempre funciona no Cinema. Aqui não é diferente. Porém, qual o grande desafio a ser vencido? Dizem que uma luta de boxe no cinema nunca é sobre boxe. Aqui sim. Isso estraga a magia e nos transporta para o mundo fácil das histórias divertidas de cartoon. O garotão ganha a mocinha. Ele perde-a novamente. Ela vai até o lado dele e com seu rosto angelical faz com que ele vença a luta. Fim. E espero que o fim de filmes como esse na carreira do diretor.

# One Punch Man: Wanpanman

Caloni, 2017-01-17 <cinema> <animes> <cinema> <series> [up] [copy]One Punch Man pode muito bem ser uma série de uma piada só. E ela está no título. Entre todos os poderosos heróis que salvam cidades com nomes do alfabeto e de todas as criaturas malignas das profundezas da Terra, Saitama é uma pessoa comum que decidiu ser um herói por diversão. Ele treinou muito. Não, você não entendeu: ele treinou muito mesmo. Tanto que é o mais poderoso dos heróis, mesmo que ninguém acredite nele. Seu maior poder? Um soco. O homem de apenas um soco.

Os episódios da primeira temporada da série geralmente se resumem em um monstro começando a destruir uma cidade, heróis são mobilizados, quase morrem, chega Saitama e com um soco resolve tudo. Ele não é estiloso como os outros heróis. Ele sequer tem uma roupa decente. Bom, ele sequer tem cabelo (ele caiu de tanto treinar). Seus traços podem ser feitos por uma criança de cinco anos. Bêbada. E, ainda assim, Saitama é a criatura não apenas com o maior poder que já se viu, mas também o único com senso de humor.

Toda a estética e universo criados a partir de um mangá não-comercial. Seu autor possui o pseudônimo de One, e mantém suas histórias em seu site pessoal. Com seu estilo lembrando a figura de um Buda, Saitama não busca fama nem sucesso em sua empreitada; ele só quer cupons de desconto e promoções do mercado local onde faz compras. Seu aspecto simples e bem-humorado extraem, por comparação, uma filosofia de vida extremamente alto-astral se comparada a seus "iguais", heróis sindicalizados e estratificados em categorias, todos ambicionando subir de nível, além do reconhecimento da população, que aparentemente sofre horrores, perdendo casas, prédios, ruas, cidades inteiras, enquanto lutas épicas são traçadas nas áreas mais movimentadas das metrópoles.

A questão de reconhecimento também é levada para a mídia, para o corporativismo e para a opinião pública com um ar de crítica social. No entanto, o formato mangá/animê padrão não é exatamente o ápice da criatividade, ficando "One Punch Man" quase sempre restrito a diálogos expositivos, personagens interessantes por uma ou duas características (como um anjo musculoso e barbado, que quando se transforma fica pelado) e figuras funcionais embora não completas, como um auto-declarado assistente ciborgue, que faz as vezes de expandir os pensamentos do seu mestre, que geralmente não fala (e não pensa) muita coisa.

Porém, ao assistir a todas as histórias fica claro que o astro sempre foi e sempre será Saitama. Todo o resto que o orbita é justamente aquela filosofia oriental das tentações e provações que passamos na vida. Se deixarmos isso passar como um leve vento em nosso rosto, seremos muito mais felizes do que entrando na corrida infernal dos ratos em busca de aceitação e inflação de ego.

O que aprendemos em One Punch Man dificilmente veremos em outros animes. Basta o desenho de um ovo, alguns traços para os olhos e boca, e está formado um herói que ganha todas as lutas com um soco. Sua missão na Terra: alertar os espectadores de que não são as lutas, nem a fama nem o reconhecimento que importam, mas o caminho em si. Já dizia Morpheus...

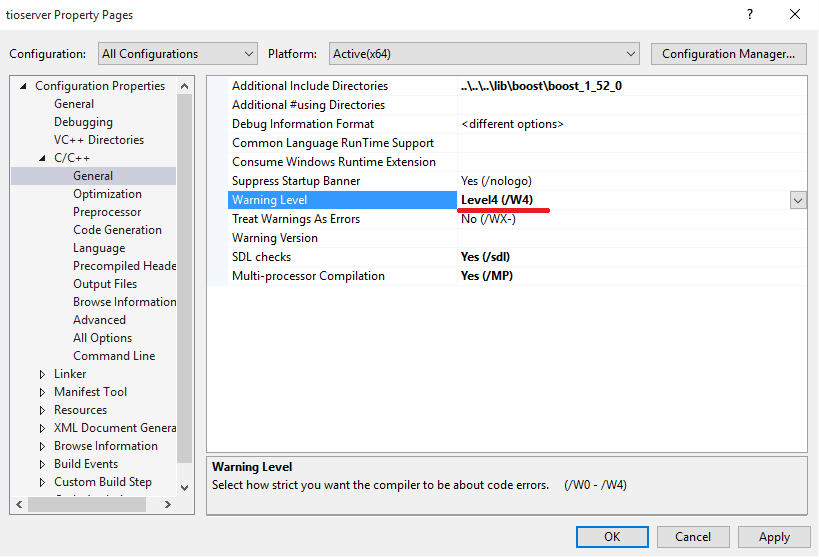

# Warning de nível 4

Caloni, 2017-01-17 <computer> [up] [copy]Você já colocou aquele seu projeto favorito em /W4? Por padrão, o Visual Studio cria seus projetos com o nível de warnings e 3, porque o nível 4 é muito, muito chato. No entanto, algumas vezes ele serve para que seu código não fique apenas correto, mas bem documentado e apresentável. Vamos tentar?

1>------ Build started: Project: tioserver, Configuration: Debug x64 ------ 1> pch.cpp 1> using Boost version 1_62 1> tioclient.c 1>cl : Command line warning D9030: '/Gm' is incompatible with multiprocessing; ignoring /MP switch 1> TioTcpSession.cpp 1> TioTcpServer.cpp 1> TioPython.cpp 1> tio.cpp 1> ContainerManager.cpp 1> Command.cpp 1> Generating Code... 1> tioserver.vcxproj -> C:\Projects\tiodb\server\tio\..\..\bin\x64\Debug\tio.exe 1> tioserver.vcxproj -> ..\..\bin\x64\Debug\tio.pdb (Full PDB) ========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

OK, este foi o nível 3 do tioserver, o projeto principal do [tiodb], uma ferramenta para manter contêineres assináveis na memória e acessíveis via socket. Note que já existe um warning, mas vamos ignorar por enquanto. O objetivo aqui é descobrir quais os warnings mais comuns do projeto que você vai escolher. Vejamos o meu:

1>------ Rebuild All started: Project: tioserver, Configuration: Debug x64 ------ 1> pch.cpp 1> using Boost version 1_62 1> tioclient.c 1>c:\projects\tiodb\client\c\tioclient.c(218): warning C4701: potentially uninitialized local variable 'start' used 1>cl : Command line warning D9030: '/Gm' is incompatible with multiprocessing; ignoring /MP switch 1> TioTcpSession.cpp 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(299): warning C4458: declaration of 'eventName' hides class member 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(295): note: see declaration of 'tio::EXTRA_EVENT::eventName' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(213): warning C4456: declaration of 'i' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(200): note: see declaration of 'i' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(81): warning C4456: declaration of 'handle' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(77): note: see declaration of 'handle' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(413): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(316): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.cpp(127): warning C4457: declaration of 'key' hides function parameter 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.cpp(114): note: see declaration of 'key' 1> TioTcpServer.cpp 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(299): warning C4458: declaration of 'eventName' hides class member 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(295): note: see declaration of 'tio::EXTRA_EVENT::eventName' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(213): warning C4456: declaration of 'i' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(200): note: see declaration of 'i' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(81): warning C4456: declaration of 'handle' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(77): note: see declaration of 'handle' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(413): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(316): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(404): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(563): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(596): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(620): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(643): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(661): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(300): note: see declaration of 'b' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(2451): warning C4456: declaration of 'value' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.cpp(2338): note: see declaration of 'value' 1> TioPython.cpp 1> tio.cpp 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(299): warning C4458: declaration of 'eventName' hides class member 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpsession.h(295): note: see declaration of 'tio::EXTRA_EVENT::eventName' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(213): warning C4456: declaration of 'i' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\logdb.h(200): note: see declaration of 'i' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(81): warning C4456: declaration of 'handle' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(77): note: see declaration of 'handle' 1>c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(413): warning C4456: declaration of 'b' hides previous local declaration 1> c:\projects\tiodb\server\tio\tiotcpserver.h(316): note: see declaration of 'b' 1> ContainerManager.cpp 1> Command.cpp 1> Generating Code... [tiodb]: https://github.com/tiodb 1> tioserver.vcxproj -> C:\Projects\tiodb\server\tio\..\..\bin\x64\Debug\tio.exe 1> tioserver.vcxproj -> ..\..\bin\x64\Debug\tio.pdb (Full PDB) ========== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========

Vamos ordenar e capturar apenas o código desses warnings para ver quantos ocorrem e quais os mais comuns:

sort s/c:\\.*: \(warning C[0-9]\+\).*$/\1/ sort u

E a resposta é:

warning C4456: declaration of 'identifier' hides previous local declaration warning C4457: declaration of 'identifier' hides function parameter warning C4458: declaration of 'identifier' hides class member warning C4701: potentially uninitialized local variable 'name' used

Apenas quatro. Tão comuns que a maioria está até em ordem numérica e diz respeito a repetição de nomes em escopos diferentes, o que esconde os nomes do escopo anterior, mais amplo. O outro, o C4701, pode ser mais problemático, já que ele representa uma variável que potencialmente não foi inicializada, fonte comum daqueles erros de "como é que essa variável virou isso?".

Felizmente só temos em um ponto do código:

//

// Contract:

// if no timeout, it will hang until all bytes are returned

// if timeout is set, we can return less bytes than requested

//

int socket_receive(SOCKET socket, void* buffer, int len, const unsigned* timeout_in_seconds)

{

int ret = 0;

char* char_buffer = (char*)buffer;

int received = 0;

time_t start;

int time_left;

#if _WIN32

FD_SET recvset;

struct timeval tv;

#endif

#ifdef _DEBUG

memset(char_buffer, 0xFF, len);

#endif