- Um Amor Inesperado

- Uma Aventura Lego 2

- Beetlejuice: Os Fantasmas Se Divertem

- Debug Remoto no Visual Studio 2010 ou Superior

- O Rei Leão 3 Hakuna Matata

- Avatar

- Elegia De Um Crime

- Free Pascal e VS Code

- Megarrromântico

- Cães de Aluguel

- Capitã Marvel

- Amadeus (versão do diretor)

- Maligno

- Um Ato de Esperança

- O Parque dos Sonhos

- Missão: Impossível

- Missão: Impossível 2

- Nova York, Eu Te Amo

- Jorginho Guinle - $o se Vive Uma Vez

- Missão Impossível: 3

- Entrando na zona com Windows

- Quando Margot Encontra Margot

- Dumbo (2019)

- Paris, Te Amo

- As Horas

- Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão

- Mad Max: A Caçada Continua

- Antônio Um Dois Três

- Dolls

- Memórias do Grupo Opinião

- Batman Begins

- Niède

- Batman: O Cavaleiro Das Trevas

- Border

- Mike Wallace Está Aqui

- Maus Hábitos

- O Gabinete do Dr Caligari

- As Virgens Suicidas

- Dez

- Elefante

# Um Amor Inesperado

Caloni, 2019-03-02 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Um Amor Inesperado, apesar de ser falado em espanhol, apesar de ser argentino, apesar de ter Ricardo Darín, é, antes de tudo, uma comédia romântica. E que muito se aproxima das hollywoodianas, daquelas que não possuem profundidade o suficiente para fazer pensar sobre relacionamentos como algo mais geral, mais reflexivo. O maior erro em ver esse filme é supor que por conta de ser cinema argentino com Darín deve ser algo muito acima da média.

Mas como comédia romântica ele diverte, é bem feito e tem personagens cativantes. Ou quase. Lidando com uma crise de meia-idade de um casal de pais que se despede do filho indo morar longe para fazer a faculdade, o filme simplifica todo o processo a ponto de se tornar insosso acompanhar essas pessoas, mas como elas são interpretadas por Darín e Mercedes Morán há algo magnético em descobrirmos para onde irá a vida desses dois depois de se separarem. Eles parecem "gente como a gente" e isso nos aproxima de seus dramas pessoais.

O tempo passa rápido em Um Amor Inesperado. As cenas que acompanhamos vão se espaçando em dias, semanas, meses. Mas o tempo entre as relações e experiências que ambos vão acumulando é suficiente para sentirmos não apenas a passagem do tempo, como o desencanto que ambos vão sentindo, bem aos poucos, com toda essa liberdade dos pós-separação. A princípio, para o espectador jovem, talvez não pareça nada disso e se trate apenas de momentos comuns que divorciados costumam passar até encontrar seu próximo grande amor. Para os já experientes irão entender melhor que tudo aquilo não apenas é caminho comum, mas que não existe essa de grande amor.

A voz de mais sabedoria nesse filme são as da terceira idade. Representada em uma ou duas cenas entre o pai do personagem de Darín e a mãe da personagem de Morán, eles já sabem pelo quê vale a pena viver após os filhos criados, e estão dispostos a compartilhar. A mais bela cena do filme é quando o "pai" de Darín demonstra como ele fez para tirar da cabeça a ideia de que estava morrendo. Ela é o exemplo perfeito de como a mente nos engana enquanto o corpo quer apenas continuar.

Além dessa crise o filme tenta unir outros temas interessantes, como a vida sem graça da classe média e como os aplicativos de relacionamentos não são essa maravilha que as pessoas que nunca usaram imaginam. São momentos divertidinhos, que deve entreter mais uma vez os menos experientes. Já os mais experientes... mereceriam algo melhor.

# Uma Aventura Lego 2

Caloni, 2019-03-05 <cinema> <movies> [up] [copy]Nada é tão incrível. Sim, é a dura verdade da vida. E como conseguir viver dessa forma? Bem, a lição de Uma Aventura Lego 2 é mais do que incrível: é complexa e profunda. Bem profunda. Das profundezas do fundo de uma máquina de lavar roupas. Do escuro vazio e sem sentido de uma caixa de brinquedos. Do niilismo inerente quando começamos a brincar de auto-análise com viagem no tempo. Sim, nada é tão incrível, mas não quer dizer que não devamos tentar viver juntos a aventura de viver.

A segunda aventura principal iniciada pelos diretores Phil Lord e Christopher Miller e agora continuada por Mike Mitchell tenta realizar o impossível: repetir mais ou menos a fórmula do filme original e que fique igualmente incrível. E ele já começa a aventura se desculpando por não ser tão incrível quanto a primeira. E ele tem razão. Há algumas coisas que não se pode repetir. Resta agora apenas seguir com uma aventura requentada. Eu gosto desse pé-no-chão do início.

Porém, isso não quer dizer que uma segunda brincadeira de criança imaginada como um filme de cinema não deva ser algo empolgante, e o principal desafio desse segundo trabalho é nos envolver mesmo estando cientes de que que tudo não passa de uma... brincadeira de criança. E não é fácil fazer isso. É preciso puxar questões existenciais de peças de plástico novamente para nos importarmos com o destino de Emmet, Lucy e Batman (Batman talvez não). E não se trata aqui de uma repaginada na trama principal dos filmes Toy Story. Aqui os personagens não são fofinhos, não existe esse apelo à magia Disney que pode fazer alguns adultos vomitar (eu vomitava). Aqui não há referências lúdicas sobre um baú de brinquedos fofinhos em um quarto perfeito do subúrbio perfeito do American Way of Life. No lugar há uma caixa Marie Kondo pronta para dar adeus (depois de agradecer) a peças de plástico velhas que já cumpriram seu papel.

Aqui o lado politicamente incorreto do primeiro ainda existe, embora muito bem-humorado e sutil. Há o apelo ao colant de Adam West na versão Batman dos anos 60 e comentários do tipo "como Michael Keaton estava simpático em Beetlejuice". Esses detalhes passam despercebidos dos pequeninos e são uma piscada de olhos constante na mente do adulto. Poderia haver mais.

Juntando elementos da trama original em um formato que tenta abusar dessa dualidade entre realidade e imaginação, o filme quase espacial puxa referências de tantas histórias que parece mais uma mescla do universo narrativo do que alguma referência explícita sobre algum filme. A melhor parte é como ele demonstra no processo que as dores-de-cabeça nas narrativas de viagem no tempo são tão simples na mente de uma criança. Isso nos conquista novamente do lado da imaginação, ainda que do lado da realidade as coisas fiquem meio capengas ao tenta puxar um quê de feminismo/inclusão/diversidade obrigatórios hoje em dia, que para variar falha miseravelmente por apenas cumprir tabela e não fazer parte da história em si.

Aliás, por falar nisso, fico feliz de que o bom senso da equipe por trás de Uma Aventura Lego 2 tenha prevalecido em manter o protagonista como Emmet, não cometendo o erro crasso que houve em Os Incríveis 2, onde a tentativa de tornar a mãe da família a heroína principal torna a aventura soando como justificativa para se desculpar pelo passado. É um porre. Aqui o filme apenas convida uma participação mais enfática de Lucy e de todas as novas personagens femininas que surgem da mente adorável, mas brainwashed, de uma criança ouvindo músicas pop.

Mas é justamente essa que é a questão primordial deste novo trabalho dos montadores de Lego: aceitar a diversidade. Não como um fardo, mas como a única maneira de convivermos de maneira positiva e plena. E dessa forma eu começo a discordar sobre essa aventura não ser tão incrível. Ela é repetida, mas acaba sendo incrível em sua própria forma. Segue a música grudenta.

# Beetlejuice: Os Fantasmas Se Divertem

Caloni, 2019-03-06 <cinema> <movies> [up] [copy]Se vocês assistiram Uma Aventura Lego 2 recentemente, podem confiar na opinião do Batman: Michael Keaton está ótimo em Beetlejuice.

Já como o filme, o que dizer? É o Tim Burtiniano de sempre, seja nos anos 80, 90 ou 2000: cheio de gadgets visuais que não impressionam mais, mas cumprem seu papel. Alguém estica a cara e fica com olhos gigantes, arrancando seus globos oculares e grudando-os multiplicados nos dedos das mãos. É uma visão sintetizadora do poder de imaginação do cineasta.

Os personagens de Alec Baldwin (magrinho...) e Geena Davis (onde foi parar?) são adoráveis nos primeiros cinco minutos, morrem e dão lugar ao show de horrores quando a casa é comprada por uma família desagradável onde a que seria a mais desagradável de todas, interpretada pela sempre mocinha Winona Ryder, acaba se tornando os nossos olhos em meio à canastrice e ao mau gosto. Como essa menina foi parar nessa família? Alguns personagens soam canastrões e excessivamente caricatos demais, como Glenn Shadix como o repulsivo Otho.

Tudo vai acontecendo muito rápido para que não pensemos demais. É o mundo dos vivos enxergado pelos mortos, e o mundo dos mortos é divertido à sua maneira. O filme peca talvez pela falta de expandir o seu mundo, mas por outro lado ele permite que nos concentremos no problema central: expulsar as visitas mal-vindas da casa. O que vemos do além é apenas amostra grátis de outros trabalhos de Burton, como produtor ou diretor: A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, Frankenweenie... a morte sempre esteve na mente gótica de um idealizador mais preocupado em cores e direção de arte que sua narrativa.

A trilha sonora de Danny Elfman é um exagero tão bizarro de comédia que é como se o filme nunca fosse cair de fato no terror involuntário e assustar as crianças. Pude assistir tranquilamente a todas as cenas com minhas sobrinhas de 11 e 10 anos, apesar do velho safado do Betelgeuse ter caído em um inferninho na maquete onde vive. Algumas coisas não são necessárias de explicar para os mais novos. Outras é melhor nem tentar.

Michael Keaton é a melhor coisa do filme. À vontade e empolgado, sua participação teria sido afetada negativamente se houvesse maquiagem e truques visuais demais. Quando vemos a face de Keaton e seu lado canastrão é como se valesse esperar por todas as brincadeirinhas inocentes do resto do elenco. Ele é um anti-herói, um dos primeiros, e vem com sangue nos olhos.

Tim Burton percorre esse tema quase sempre de olho no contraste em como o mundo dos vivos é tão sem graça. A Noiva Cadáver é a síntese disso, mas Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, explora o esquisito como algo fascinante em meio a uma rua onde o American Way of Life não é apenas desinteressante, mas opressor. É esse empurrãozinho rumo ao sobrenatural que vira o sopro de vida para trabalhos ambiciosos tematicamente. E mesmo que na narrativa fiquemos patinando de um lado para o outro, quem não gosta de variar de vez em quando? Quem não gostaria de morrer em um fim de semana para saber como é?

# Debug Remoto no Visual Studio 2010 ou Superior

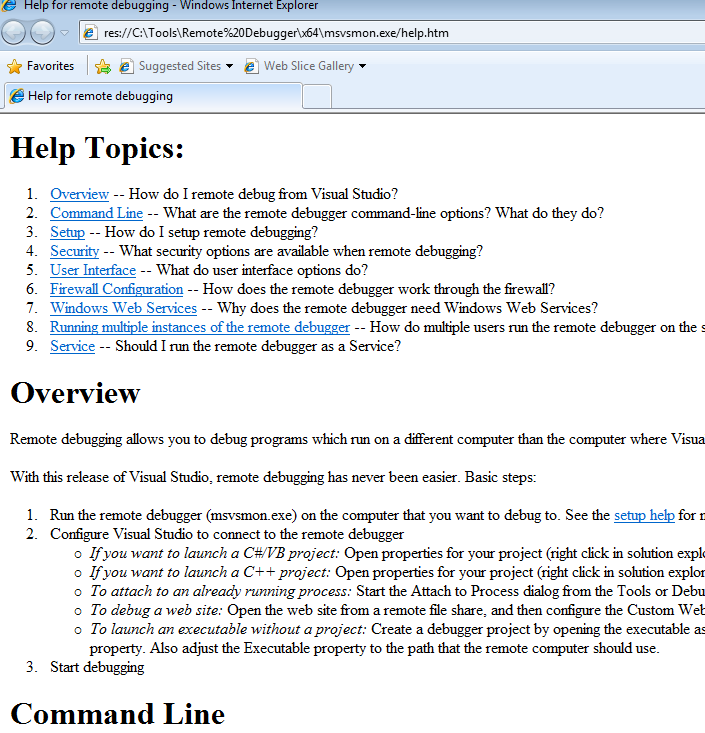

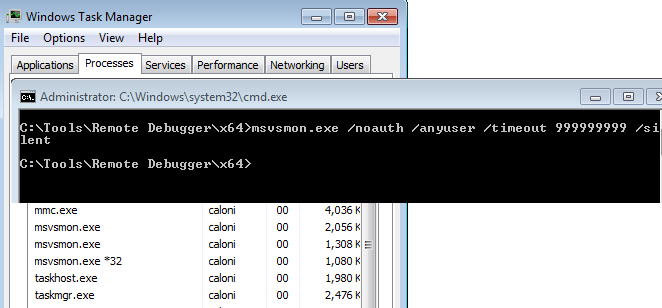

Caloni, 2019-03-06 <computer> [up] [copy]Já escrevi sobre [debug remoto no finado C++ Builder], sobre [como usar o msvcmon.exe no VS 2003 e o msvsmon.exe no 2010+]. Sobre como depurar um serviço quando a máquina está para desligar, e até sobre depurar através de um servidor de símbolos. Está na hora de tornar a depuração mais simples para programadores de serviços Win32.

Resumo dos comandos:

Busca do pacote de debug: c:\>dir /s /b "Remote Debugger" Executável: C:\Tools\Remote Debugger\x64\msvsmon.exe Argumentos: /noauth /anyuser /timeout 99999999 /silent Serviço: C:\Tools\nssm.exe install Msvcmon

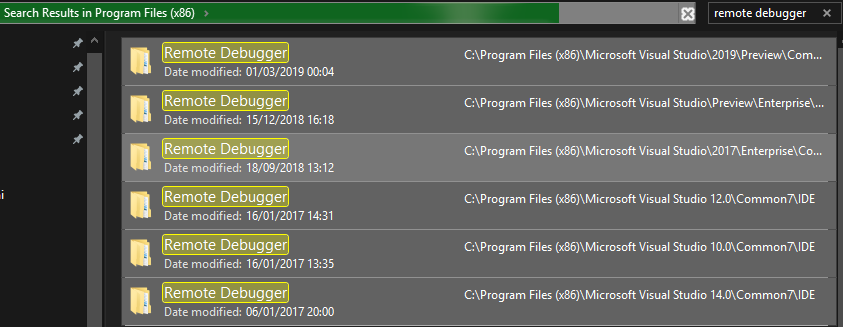

Hoje em dia, às vésperas do Visual Studio 2019, espero que todo mundo use pelo menos o Visual Studio 2010 porque a partir dessa versão tornou-se muito fácil depurar remotamente, pois um pacote feito para isso já é instalado junto do Visual Studo. É uma pasta que basta copiar e colar na máquina-alvo. Para encontrá-la basta digitar "Remote Debugger" dentro do Program Files.

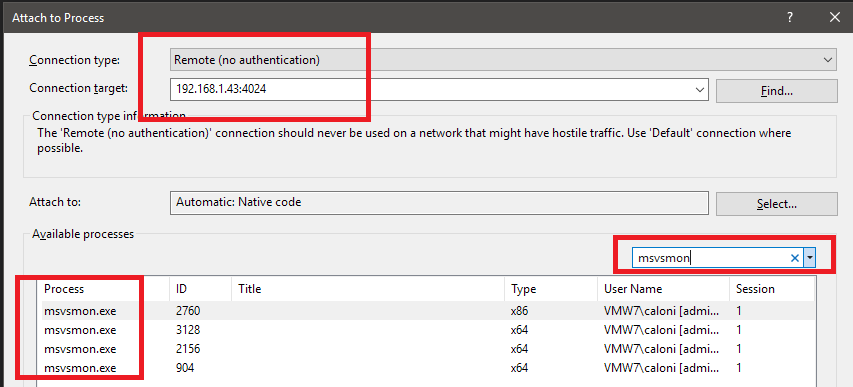

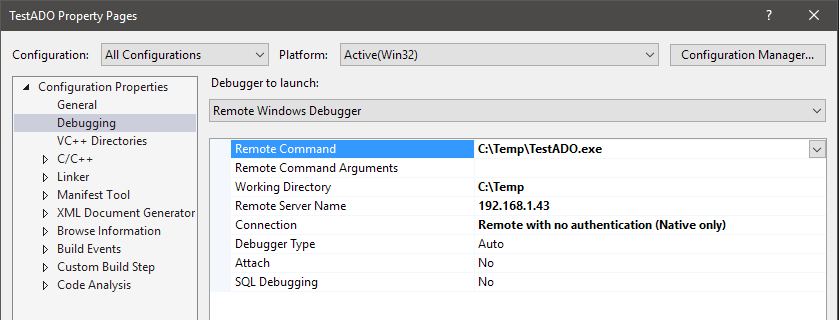

Copie essa pasta para a máquina onde estará os processos que deseja depurar e escolha sua arquitetura (x86, x64, i64), pois cada uma possui uma sub-pasta com os mesmos arquivos. Executa uma vez o msvsmon.exe dentro de uma delas e ele irá configurar para você o firewall do Windows. Feito isso e configurando através da janela que aparece o resto dos parâmetros basta atachar o processo ou iniciá-lo remotamente pela configuração do seu projeto no Visual Studio.

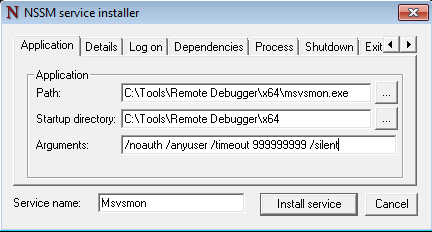

Mas este artigo não é sobre isso, é um pouco mais fundo: depurar serviços. Eles rodam na conta de sistema e muitas vezes é preciso depurá-los antes ou depois do logon na máquina. Às vezes é um teste sob as condições de sistema, o que é igualmente importante. Seja como for a maneira de fazer isso com o msvsmon.exe é transformá-lo também em um serviço. Para isso usaremos o NSSM: o Non_Sucking Service Manager. Copie ele para a mesma máquina e o executa com o comando install <nome_do_serviço>. Os campos principais são os mais importantes.

Se você digitar msvsmon.exe /h ou algo do gênero irá encontrar os parâmetros que precisa:

Obs.: Eu costumo executar sem segurança alguma, pois minhas máquinas de teste são VMs locais e o perigo de vulnerabilidade não é menor do que minha própria máquina real.

# O Rei Leão 3 Hakuna Matata

Caloni, 2019-03-06 <cinema> <movies> [up] [copy]Se Shakespeare tivesse visto essa versão de Rei Leão ele teria feito uma segunda versão de Sonhos de Uma Noite de Verão. Subtítulo: Hakuna Matata.

Essa é uma repaginada para Home Video do neoclássico da Disney com a participação especial de Timão e Pumba, os palhaços do original e que aqui são devidamente colocados como coadjvuvanistas de sua própria jornada. Há várias referências da história original para não perdermos a cronologia e para piadas auxiliares, mas nem é necessário, pois essa suricata e esse javali são companhia o suficiente. Uma vez que se juntam a química faz parte do processo.

Os idealizadores dessa história foram claramente contratados para produzir um conteúdo Home Video, mas nem por isso o resultado deixa de ser simpático. Este é um material de segunda produzido como de primeira, o que o torna acima da média para quem está alugando o DVD para deixar com as crianças. Deem uma olhada, adultos. Há uma pequena pérola aqui sobre a magia e a arte de estar de boa na lagoa.

# Avatar

Caloni, 2019-03-07 <cinema> <movies> [up] [copy]Existe um sonho de todo homem moderno. Um sonho interno, mais antigo que sua própria existência: voltar à sua essência. Ele consegue senti-lo quando coloca seus pés nus na terra macia, quando sente a vida em torno de si em uma troca de sensações e emoções que se traduzem em nossa linguagem como estar vivo. Sentir a respiração e a brisa passar. Nos sonhos mais malucos da nossa biologia evolutiva, talvez no corpo de um ser alado, sob os olhos de alguma outra espécie, nós voávamos, alto e sem medo, o que explica esse desejo recorrente e selvagem nos registros mais antigos da civilização.

Esses sonhos são traduzidos nesta mega-produção de James Cameron em uma história não-original que lembra Dança com Lobos e Pocahontas, mas que originalmente utiliza ficção científica e viagem espacial para sintonizar nossos olhos de volta para o antigo nativo, que segue à risca a máxima de Francis Bacon: "a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida".

Nessa história temos Jake Sully (Sam Worthington) como sua alma e os Na'vi sua alma mater. Ex-militar que perdeu o movimento das pernas, ele toma o lugar de seu falecido irmão para ter a oportunidade de se sentir vivo novamente, ou mais ainda: colocá-lo sob o comando remoto no corpo de um gigante nativo de um outro planeta que está sendo explorado por uma mega-corporação paramilitar.

Há dois lados disputando a forma de abordar este Novo Mundo chamado Pandora. De um lado temos a ciência, compreensiva, mas que ao mesmo tempo mantém um certo grau de arrogância. A sua cientista-chefe, interpretada de forma saudosa por Sigourney Weaver (ela e Cameron trabalharam em Aliens O Resgate), mantém o ceticismo e sarcasmo em alta ao lado do ex-milico Jake e seu relaxo em estudar os conhecimentos até então adquiridos deste povo que vive intensamente com a natureza de seu planeta.

Do outro lado temos o capitalismo predador irracional, em um mundo onde provavelmente sequer existe mais o jogo de fantoches representado por governos e onde as corporações vão direto ao ponto. Disposta a destruir tudo e todos do planeta "descoberto" para obter seu minério valioso, esse lado mantém a divertida mas exagerada caricatura de Stephen Lang como o Coronel Miles Quaritch, que parece ter surgido direto de um episódio de G. I. Joe. E ele vem com sangue nos olhos.

O que importa é que nos primeiros segundos dentro deste universo completamente idealizado por Cameron o coração pulsa mais forte. É quase como se fôssemos transportados para esse sonho, em um novo formato, mais azul e mais brilhante à noite. Mas ainda selvagem. Ainda desejado. Ainda essencial.

O que o torna poderoso podem ser os gigabytes de uma computação gráfica absurdamente perfeccionista, que entrega cada quadro como uma pequena obra de arte, embalada sob a densa e correta trilha sonora de James Horner, mas nada disso importaria se não fosse a coesão narrativa e o controle absoluto de seu diretor, que quando decide impressionar uma plateia, rapaz, ele consegue.

James Cameron se apaixonou em suas explorações no oceano e nutriu o sonho de Avatar em seu coração. Para conseguir o dinheiro ele inventou um romance clichê em outra mega-produção chamada Titanic, ganhou bilhões (além de uma dúzia de Oscars) e usou-os "para o bem". Ele explora Pandora aqui com a melhor das intenções, e o subtexto da invasão do Iraque está sonora e clara nas falas dos personagens ("vamos combater terror com terror").

O visual do filme é fantástico como uma animação. É como se os Estúdios Ghibli, de Hayao Miyasaki, com suas mensagens de ecologia, decididem dar uma guinada de 180 graus ao Ocidente e realizar tudo à moda do Oeste. Não se pode criticar qual lado inicia um movimento que tem valores tão nobres.

E para os que reclamam da história batida há sempre a desculpa que uso para produções com a marca de Cameron: ele é perfeccionista demais. Seu roteiro é simples para o grande público, que o assiste porque sabe que irá se impressionar sem precisar pensar muito. Este é um filme pensado no Cinema para as telonas. Mas ao mesmo tempo é um roteiro correto, honesto, com ganchos bem pensados do começo ao fim. Cada novo elemento é apresentado pelo menos algumas páginas antes de ser usado, e faz parte de nosso passeio turístico ao exótico mundo azul.

Por falar em passeio, Cameron planeja há vários anos continuações para Avatar. Pelo menos duas, que mais tarde foram expandidas para quatro. Os dois primeiros em produção. Se eles não fizerem dinheiro o diretor, roteirista e produtor disse que não haverá mais dois. O que é natural. O capitalismo precisa de dinheiro para mover a indústria do Cinema, ainda que sua mensagem seja a de fazer-nos olhar para trás e irmos em busca de nossa própria essência como seres vivos em um planeta que precisa de nossa ajuda para alcançar o equilíbrio. Como esse é o maior desafio de nossa existência, acho que vale a pena tentar pensar sob diferentes olhos, voadores ou não.

# Elegia De Um Crime

Caloni, 2019-03-07 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Elegia de um Crime me faz pensar na ineficiência de uma torneira automática de um banheiro público. Às vezes a água vem com uma pressão que acaba molhando tudo em volta, obrigando um funcionário estar constantemente secando. Às vezes ela esguicha por muito pouco tempo, obrigando quem a usa a ficar apertando o botão em vez de lavar a mão. O ponto é que, de um jeito ou de outro, aprendemos a conviver com sistemas que parecem ter surgido com defeito desde o começo.

Agora você deve estar se perguntando o que uma torneira ineficiente tem a ver com um filme sobre um assassinato hediondo. A torneira nada. A ineficiência tudo. Quando Cristiano, o diretor do filme, liga para a polícia com a localização exata do assassino foragido de sua mãe, a resposta é que ele deve ligar para outro setor da segurança pública, pois a pessoa do outro lado da linha é incapaz de ajudá-lo. E assim, como uma torneira com um defeito qualquer, o sistema parece nunca funcionar para o motivo pelo qual ele foi desenhado: lavar as mãos ou pegar criminosos.

O filme dirigido por Cristiano Burlan e escrito por ele e Ana Carolina Marinho é a terceira parte de três filmes chamados de Trilogia do Luto, e caminha para processar a perda irracional de um ente querido e ao mesmo tempo recontruir a figura da querida Isabel, que apesar das poucas fotos, de acordo com seus familiares possuía o dom da beleza para sofrer na vida. Ela sofreu na vida, todos concordam, mas não é dito exatamente como, preferindo o filme manter essa vaga sensação de injustiça no ar.

A morte da mãe parece ser uma ferida recente que filho/diretor tenta abrir como uma maneira de reagir ao brutal acontecimento: sua mãe Isabel é morta anos atrás de maneira covarde, asfixiada pelo seu parceiro, que nunca foi preso; pesa a impunidade e um evento trágico não-concluído nas mentes e corações de todos envolvidos. A filha de Isabel comenta que sempre que alguém que não sabe do falecimento pergunta pela sua mãe ela precisa descrever em detalhes tudo o que ocorreu. Ela espera fazer isso o resto da vida. Pelo menos espera não esquecer até lá.

Da mesma forma Cristiano, já um diretor consagrado, com 14 filmes no currículo, deseja manter em memória de sua mãe um documentário sobre esses momentos. E felizmente ele o faz, pois o resultado constrói personagens da vida real que não são apenas autênticos, mas mais reais do que a ficção nunca será. Sua irmã é um pedaço de pessoa que todos nós já conhecemos. Os que moram ou já visitaram Minas, mais ainda. O sotaque mineiro e a cadência no falar revelam uma familiaridade machucada, traumatizada, mas que segue vivendo. É improvável que uma atriz conseguisse transparecer o trauma sem parecer condenada para o resto da vida. Essa é a virtude de filmar a vida real, ainda que editada.

Já seu irmão, ex-detento e reformado não pelo sistema, mas pela sua vontade de se corrigir (em parte pela sua mãe), é a ovelha negra clássica que constrói o também clássico arco do desajustado. Sua participação começa despretensiosa, mas logo se revela uma daquelas pérolas da vida real, onde o (in)esperado ocorre. Cristiano, mais uma vez, prefere não revelar detalhes da vida de seu irmão, mas apenas seu desfecho recente. Quando acontece no filme gera a ideia de ciclo sem fim. O ciclo da violência oculta.

Cristiano usa uma rima visual eficiente, tornando as pessoas próximas da câmera, ocupando toda a tela, nas cenas que lembram aqueles momentos que é como se a câmera estivesse desligada e as pessoas se soltassem para serem elas mesmas. Alternando entre o modo confessionário e o modo formal o filme vai tecendo uma narrativa poderosa que confia no poder da vida real. Auxiliado pelo teórico e crítico Jean-Claude Bernardet, que já trabalhou com o diretor como protagonista em Fome, existe em Elegia de Um Crime uma fina camada que separa realidade e ficção, tal como foi no filme onde Jean-Claude faz um mendigo que desistiu de sua vida de intelectual, ou levou-a até as últimas consequências. Aqui, lembrando de longe Cabra Marcado Para Morrer, as últimas consequências da impunidade é fazer um filme sobre o assunto.

Este é o último filme da entitulada Trilogia do Luto e sua história também utiliza alguns traços sociais, como a violência contra a mulher. Não se trata do tema principal, mas de algo que paira no ar, alimentado pelos depoimentos que Cristiano coleta para seu filme, principalmente vindo das mulheres e quando elas parecem menos naturais em seu depoimento. O único que parece dar seu depoimento de maneira completamente honesta e natural é seu tio, que além da sinceridade mantém os pés no chão: como uma mulher vai se defender dos canalhas da vida real?

A pergunta se mantém não-respondida durante todo o longa, mas vemos uma cena em que Cristiano treina dar tiros com uma pistola em um alvo inerte. Essa não é a resposta. Cristiano confessa que seu irmão e pai, se estivessem vivos, fariam justiça com as próprias mãos. Ele é incapaz. Seu jeito de se vingar é documentar tudo em um filme. E o jeito das mulheres se defenderem é denunciar essa violência. Tanto o filme quanto a denúncia parecem rasos demais. Principalmente quando Cristiano revela foto do assassino de sua mãe, por alguns poucos segundos. De aparência humilde, negro, ele não é um personagem no filme. O trabalho documental desaba um pouquinho no final ao percebermos que o realismo nem sempre é verdadeiro, mas construído. Mas quem irá criticar frente às injustiças da vida real, onde torneiras e policiais não funcionam como deveriam?

# Free Pascal e VS Code

Caloni, 2019-03-09 [up] [copy]Agora que o VS Code é a ferramenta universal para todas as plataformas e linguagens imagináveis, acreditem ou não, há até plugin para Pascal. Ao instalar a extensão mantida por Alessandro Fragnani você recebe o intelisense e algumas dicas durante erros de programação.

A própria integração com o Free Pascal Compiler, o compilador open source de Pascal multiplataforma, já é mostrada na Home desse plugin. É só seguir os modelos e alterar de acordo com o que pede o VS Code (que está sendo atualizado constantemente).

Após isso o Terminal, Run Build Task exibe a opção de rodar o fpc.exe para seu programa e a compilação sai perfeita ou ele aponta os erros direto no fonte. O programa resultante pode ser executado por fora ou dentro do VS Code e tudo OK.

PS: Se quiser depurar é possível gerar informação de debug para o gdb via a flag -g, ou apenas usar o velho writeln('passou por aqui'). Alguns dizem que o segundo uso algumas vezes é conveniente. Faz sentido se é um programa de faculdade.

Bons programas verdadeiramente estruturados! (Pascal, diferente de C, permite procedures aninhadas, passando o self durante as chamadas internas; isso, sim, é linguagem bem desenhada).

# Megarrromântico

Caloni, 2019-03-10 <cinema> <movies> [up] [copy]Eis que vemos, no começo do filme, uma criança pré-adolescente, um pouco obesa, mas não o suficiente para ser um caso grave. Detalhe: diferente do estereótipo ela não está comendo compulsivamente como um problema crônico. Ela está assistindo a uma comédia romântica. O filme é Uma Linda Mulher, com Julia Roberts no papel de "sorriso de um milhão de dólares", que recebe mimos de um milionário interpretado por Richard Gere. Ela sonha com este mundo mágico onde tudo é bonito e há finais felizes. Sua mãe, então, vomita algumas verdades sobre o mundo, jogando um sermão inflado demais para uma criança que está apenas se divertindo em frente à TV. Diz que ninguém faria um filme sobre "mulheres como elas", pois isso seria depressivo; em seguida lista defeitos físicos, no que eu concluo que quando ela diz "como elas" ela está se referindo apenas à aparência de mãe e filha. Pois bem. Diante dessa visão da vida que acabara de receber, a criança cresce. A vemos agora independente, trabalhando, e adivinha só? Ainda um pouco obesa. Ou ela não aprendeu nada com sua mãe ou desistiu de se transformar em Julia Roberts quando crescesse. Nunca sabemos disso na história, apenas que é uma amargurada pela falsidade dos filmes e que essa é uma história sobre "não quero aprender verdades da vida; logo vou desafiá-las e mudar o mundo". E vou continuar gorda, sim.

A versão cinematográfica do que o diretor Todd Strauss-Schulson quis fazer aqui é de uma heroína lutando contra os clichês do mundo moderno a respeito de beleza e status. Agora, crescida e arquiteta, ela mesma faz um discurso de horas para a amiga/colega sobre por que comédias românticas são falsas e mera ficção (não são para isso que filmes são feitos?). Ela conhece tão bem sobre os clichês dos filmes que odeia que me lembra um amigo meu que em determinado encontro queria ficar tocando em seu celular um vídeo-clipe de um coreano chamado Psy para me mostrar como ele era ridículo (ele fez isso duas vezes, e já havia assistido outras tantas). Quando uma protagonista odeia tanto esse mundo de mentirinha feito para as mulheres privilegiadas que fecham a boca fica difícil entender se "Megarrromântico" é uma homenagem ou uma crítica, ou ambos, pois desde o começo fica claro que o filme irá se tornar o exemplo mais didático e desinteressante do sub-gênero.

Mas o pior talvez não seja isso. Como este é um filme feito para TV tudo é exagerado para o espectador desatento. Até as alegorias sobre os clichês, como o amigo gay afetado (aqui ele é super-afetado) ou sobre a canastrice do par romântico errado (aqui ele é super-canastrão). Porém, os exageros são tamanhos que sequer conseguimos relacionar as situações com uma verdadeira comédia romântica. Músicas bregas são tocadas e pessoas dançam e sorriem à toa para a "linda" Natalie depois que ela bate a cabeça, mas além de não ser engraçado o filme não tem nada de romântico. Ironicamente ele descontrói o gênero ao qual pertence, se sabotando no processo. A mensagem implícita do filme todo o tempo é "comédias românticas são péssimas; olhem essa que você está assistindo".

E o pior é que Rebel Wilson não é uma má atriz. Ela é a Fat Amy de Escolha Perfeita (1, 2 e 3), além de participar de maneira não-automática no ótimo Como Ser Solteira e no excelente Missão Madrinha de Casamento. Quando você entrega a ela um papel interessante ela o torna mais ainda. Aqui sua personagem é um fiapo estereotipado que está lá apenas para dizer falas. Tirando seu número agradável em um karaokê não sobra nada. Essa menina está fora de controle, mas ninguém está lá para dar atenção a ela.

E Todd Strauss-Schulson sequer aproveita o tema escrito a seis mãos para pelo menos se inspirar em trabalhos que brincam com seus gêneros, como La La Land: Cantando Estações ou Encantada. Este é um diretor de TV que está no automático seguindo uma cartilha conhecida como roteiro. E tudo é seguido à risca. O resultado é que falta alma a um projeto que deveria priorizá-la, se realmente quisesse criticar os romancezinhos enlatados de Hollywood.

# Cães de Aluguel

Caloni, 2019-03-11 <cinema> <movies> [up] [copy]Há uma entrevista no Blu-Ray do filme em que Michael Madsen (Mr. Blonde) comenta quando Kirk Baltz (policial Marvin Nash) pediu para colocá-lo no porta-malas do carro de Madsen e dar uma volta no quarteirão para estudo de personagem (o personagem de Baltz entraria em cena saindo desse porta-malas). Madsen concorda. O carro usado no filme é dele, mesmo. Ele sai pelo quarteirão, coloca uma música no rádio e se empolga. Roda várias quadras além do quarteirão. Para em um Taco Bell. Pede um lanche e um refrigerante. "Sem fritas", confessa, não querendo inventar nenhuma mentira. Ele aumenta o som do rádio para que os gritos de Baltz não chamassem a atenção e alguém ligasse para a policia. Ele come o lanche e volta ao set, abrindo finalmente o porta-malas. Madsen diz: "Se filmássemos naquele momento, com a cara que ele fez ao sair, teria sido muito melhor". Provavelmente seria. Mas o que importa perceber aqui não é o perfeccionismo com que algumas cenas poderiam ficar, mas como os atores já estavam envolvidos até os ossos nesse projeto antes mesmo de começar.

Primeiro filme de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs é um filme que vem envelhecendo muito bem. Se antes era um exemplo de um diretor promissor, embora com orçamento apertado e técnica a ser aprimorada, revendo nota-se a auto-confiança com que o filme é conduzido. É mais surpreendente se lembrarmos do elenco de peso. E mesmo assim a câmera de Tarantino passeia por aquele galpão. Ele encontra enquadramentos de clássico instantâneo e movimentos de câmera que mantém o espectador com a visão privilegiada da violência bizarra inserida em uma história cheia de personagens reais.

Os diálogos de Tarantino impressionam mais que as cenas de ação. Eles são reais. As pessoas falam ao mesmo tempo. A primeira conversa, na mesa do restaurante, podemos ouvir uma ou duas pessoas falando ao fundo enquanto Mr. Brown (o personagem que Tarantino interpreta) tenta explicar como a música "Like a Virgin" de Madonna no fundo era sobre uma garota que já tinha deitado com tantos homens que não sentia mais nada lá embaixo. Logo em seguida há um mini-discurso sobre os valores de Mr. Pink (Steve Buscemi) e sua prática de nunca dar gorjeta. A única certeza que temos quando eles saem do restaurante, de terno com gravata fina, e caminham em câmera lenta sob o som da música-tema inicial, é que esta cena é o início de algo grandioso, pois aquelas pessoas têm personalidade para conduzir uma grande história.

E a promessa se cumpre. Inicialmente inserindo o núcleo da narrativa em um galpão onde os Mr. Pink e Mr. White (Harvey Keitel) se escondem após um assalto mal sucedido, você pode pensar que este será um filme de um cenário só com diálogos feitos para o teatro. Ledo engano. Tarantino está interessado não apenas em nos inserir na ação com sua câmera que vai observando de vários ângulos a situação (emulando assim os diferentes pontos de vista daquelas pessoas envolvidas), mas também em seu roteiro há uma não-linearidade que mais pra frente será sua marca registrada, mas que aqui cumpre perfeitamente o papel de ir nos deixando mais tensos. Conforme entendemos melhor quem é cada uma daquelas pessoas o desfecho que se aproxima vai ganhando mais peso.

Este é um filme com uma trilha sonora empolgante, com músicas escolhidas a dedo e que demonstra um cineasta disposto a arriscar um estilo. O estilo do bom gosto. A estilização da violência. O retorno aos bons e velhos tempos onde a violência era sentida e onde o tiro de uma arma, por menor que fosse, e dando o seu tempo, acabaria produzindo uma poça de sangue. E onde a violência nem precisa ser gráfica. Uma câmera se afasta quando Mr. Blonde comete uma brutalidade. Não vemos o ato. E mesmo assim ele ecoa pelas quatro paredes daquele galpão.

Até em momentos mais auto-contidos, como quando Mr. Orange vai contar uma história de seu passado, Tarantino experimenta fazer um jogo de cena que além de ser extremamente bem sucedida acaba nos fazendo lembrar também que há criatividade sobrando no cineasta. Orange vai narrando aos colegas quando entrou no banheiro e encontrou quatro policiais conversando (com um pastor alemão). Em um dado momento ele continua contando a história para os amigos no bar, mas o que vemos é ele no banheiro onde estão os tais policias. Ele contando a história para eles. Ao assistir o filme você entende o porquê, e não é preciso mais explicações de como o Cinema de Tarantino trabalha de maneira muitas vezes econômica, mas eficaz.

Reservoir Dogs hoje em dia tem tanto cara de cinema independente quando de jovem clássico, por iniciar uma era onde violência estilizada pode ser usada. Muitos usaram para o bem, explorando esse novo artifício em trabalhos coerentes com a proposta, e outros para o mal, apelando para violência gráfica estilizada como um sinal de mau gosto e de que não entendeu que para fazer isso você precisa ter centenas de horas de vídeo-locadora e ter explorado décadas de cinema e música. E mesmo assim ninguém garante que nascerá mais um Quentin Tarantino.

# Capitã Marvel

Caloni, 2019-03-12 <cinema> <movies> [up] [copy]"Eu não tenho nada pra provar pra você", diz Capitã Marvel para um homem. Fora a história em si há pelo menos mais dois significados para essa frase no filme. Primeiro ela se refere ao constante "desafio" feito às mulheres, como se por pertencer a outro gênero elas precisassem provar algo além do que se espera de um ser humano. E segundo, e mais importante, ela se refere à própria Marvel. Não à Capitã, mas à produtora. Durante mais de uma década em sua louca trajetória na criação do MCU, o Marvel Cinematic Universe, ela precisava demonstrar todo tempo que era possível fazer histórias que conectassem todos seus super-heróis no mesmo mundo e este mundo ainda fazer sentido. Capitã Marvel é o primeiro após Vingadores: Guerra Infinita, que encerra um gigante capítulo dessa saga ao juntar todos os supers que ela apresentou e desenvolveu em uma série de filmes. E nesse capítulo ela pode enfim respirar aliviada e dizer: "não preciso mais provar nada a você, caro espectador, que foi fisgado nesse universo e dele não deverá retornar nunca mais".

Este é talvez o trabalho mais maduro até então do MCU, que dá uma volta completa em toda sua mega-história. Se desde o primeiro Homem de Ferro as histórias individuais dos heróis nunca arriscavam expandir demais esse universo, sempre tentando manter os investimentos narrativos coesos até terem certeza do próximo passo, agora esse filme não tem mais medo de usar o universo construído em seu favor, se consolidando como mais uma aventura em uma galáxia distante que acaba tendo sua origem (coincidentemente) no planeta Terra.

Se observarmos do ponto de vista de uma saga nós podemos hoje enxergar nas entrelinhas desse universo o que o torna funcionando. Pedras mágicas, alienígenas com inteligência/tecnologia superior, vôos intergalácticos. Tudo isso faz parte do MCU e já não é mais novidade. Se antes qualquer novo filme de super-herói precisávamos ficar pensando nos possíveis conflitos com outros heróis, agora não tememos mais as possíveis incoerências entre os mundos, pois aprendemos que é um só. (Estou descrevendo a sensação de como é ser um espectador sem ser um leitor das HQs, pois é claro que o leitor experiente já sabe tudo isso e aguarda sempre ansiosamente pelo próximo capítulo.)

Capitã Marvel já começa em outra galáxia e soa como apenas mais um capítulo dessa Saga Infinita, mas como tudo feito até agora com muita qualidade estética construída em gráficos de computador que condizem com o conceito artístico desse universo, que consegue unir os mais diferentes estilos sob uma paleta de cores semelhante com diferenças quase imperceptíveis. Aqui há um tom que mescla Guardiões da Galáxia com Thor, que flerta uma mistura trekker e flash gordon, com luzes coloridas como lasers e quase um pouquinho de senso de humor. Se trata de uma personagem de outra galáxia que possui um pé terráqueo.

E nós até já sabemos o pano de fundo por causa dessa continuidade dos filmes. Essa apresentação de uma nova heroína irá se ligar à segunda parte do Guerra Infinita. Essa é também a primeira heroína a ter um filme solo da Marvel, o que alimenta o próprio marketing da produção (feminismo, etc), tornando um sucesso comercial desde a pré-produção. A grande massa dos fãs da Marvel é um pessoal jovem e semi-jovem que pede por diversidade e tolerância. As sessões lotadas que participei com marveletes sempre foram cheias dessa energia positiva desde o primeiro Vingadores, e a sensação tem apenas melhorado com o tempo.

Brie Larson constrói aqui talvez uma das melhores personas do universo, mas como se trata de uma apresentação de personagem ela tem pouco tempo para demonstrar. Seu aspecto é de uma pessoa em auto-descoberta e que foi criada sob o controle de uma raça que prioriza o intelecto acima de tudo, o que justifica seu olhar direto e suas expressões simples no rosto, mas que estão sempre protegidas por uma blindagem de objetividade que apenas aos poucos vai revelando que há um ser humano por trás de suas feições duras. Ela se sai muitíssimo melhor, por exemplo, que Gal Gadot como Mulher-Maravilha, pois enquanto Gal apenas se limita a usar o mesmo olhar Larson tem uma postura que nos informa algo. No entanto, se trata de um roteiro que a limita em apenas seguir passos superficiais em direção à velha ação de sempre, e nesse sentido ela não está muito melhor que a dona do avião invisível.

Este é o filme da Marvel que homenageia os anos 90. Músicas, a locadora Blockbuster, internet discada e um Nick Fury digitalmente rejuvenecido que convence ainda mais que Kurt Russel no início de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Aliás, Samuel L. Jackson está repetindo sua performance como o agente especial com uma leveza e bom humor cativantes do começo ao fim. É dele nosso convencimento a respeito de um gato que ronda seus movimentos ao mesmo tempo que ele nos arranca algumas risadas quase que sem querer.

E por falar em efeitos e atuações, Ben Mendelsohn é o que mais se aproxima de uma atuação com uma certa profundidade que falta aos trabalhos da Marvel, talvez por fazer arco semelhante com a história de Hawkeye em Avengers (Jeremy Renner). Ele em determinado momento do filme ameaça se tornar o protagonista, mas como bom coadjuvante apenas alimenta mais um pouco o drama da protagonista. Todos colaboram a serviço de uma mulher dona de seu próprio destino.

Por fim, Capitã Marvel precisa de alguém para salvar; do contrário não seria uma heroína. Ah, e de preferência refugiados alienígenas, para dar um contexto contemporâneo. Uma reviravolta interessante (e previsível) se configura, e a personagem está completa. Para mais poderes e reviravoltas favor seguir o caminho para o próximo capítulo, Vingadores: Ultimato, na sala ao lado. Obrigado por seu ingresso.

# Amadeus (versão do diretor)

Caloni, 2019-03-13 <cinema> <movies> [up] [copy]A grande sacada de Amadeus não é fazer uma biografia sobre Mozart estabelecendo o óbvio: ele foi um músico genial. Isso todos sabemos. O grande trunfo do filme de Milos Forman foi mostrar isso do ponto de vista de uma pessoa que desejaria mais que tudo em ser um Mozart, mas, como a maioria de nós, pobres mortais, teve que conviver com um fato amargo da vida: somos todos medíocres. Aliás, essa é a própria definição de medíocre. A média é o povão. O excepcional acontece de vez em quando.

A sequência inicial do filme é uma pequena obra de arte. Ela mostra Antonio Salieri (F. Murray Abraham), ex-músico da corte de Viena, enlouquecido em um sanatório. Próximo do fim da vida, recebe um padre para se confessar. Ele afirma ter matado Amadeus Wolfgang Mozart. Na conversa com o padre ele toca algumas de suas músicas, das quais o padre não se recorda. Então ele toca a melodia mais conhecida de Mozart, e o padre imediatamente começa a cantarolar. E o rosto de Salieri na tela é todo o resumo desse filme de duas horas e pouca que você precisa saber.

Mas fique para o resto. Mozart (Tom Hulce) ainda não apareceu. Essa é uma cena fabulosa também. Salieri está em uma recepção da realeza e tenta descobrir quem entre todos deve ser o músico genial que compõs peças de respeito entre os seis e os doze anos de idade. Reverente e temente a Deus sobre todas as coisas (ele recebeu o "milagre" da morte do pai e pode se dedicar à música), sua supresa é descobrir que o jovem Amadeus é uma criatura sob os olhos do divino absolutamente abominável. Um mulherengo com uma risada espalhafatosa. Mozart hoje seria um luxo nos programas da tarde da TV.

Essas duas criações de personagens é tudo o que você precisa saber em como fazer uma biografia decente em vez de ficar homenageando os mortos com reverências que ninguém está interessado em saber. Quem sabe na próxima reencarnação de Freddie Mercury nos cinemas em vez do evento família que é assistir Bohemian Rhapsody não venha no lugar uma versão mais... Mozartiana.

Este é um filme um pouco longo, mas nunca enfadonho. A versão do diretor, que recentemente assisti, ainda estende mais 20 minutos, provavelmente as exibições das óperas. Todas as externas foram filmadas em Praga nos anos 80 em pleno comunismo, pois como diz Forman no making off, o comunismo é tão ineficiente que conseguiu manter a cidade intacta, como se fosse do século passado. Isso gerou também alguns problemas, como falta de recursos e paranoia da equipe que tinha certeza estar sendo espionada e grampeada onde se hospedavam. Mas todos adoram biografias de personalidades musicais. Incluindo os sisudos comunistas.

A história aqui não é exatamente História. Do contrário se chamaria documentário. Há um pouco de floreio e poesia e o exagero típico das óperas. Mas toda a música é original. Como pedido pelo compositor da trilha, nenhuma nota de Mozart foi mexida. E o filme aos poucos vai se transformando em uma nova ópera de Mozart: sua história de vida, terminada enquanto compunha seu hino de morte. É um filme sobre símbolos, mas também é um filme sobre uma época e sobre os mistérios do brilhantismo. O que faz alguém ser tão bom no que é?

Nunca saberemos. É igualmente um milagre. Um milagre injusto, se fosse perguntado a Salieri. É também um milagre o casting dessa produção, que encontrou os músicos perfeitos. Quase 1500 pessoas foram testadas, e de todos eles Salieri acabou sendo descoberto sem querer. Uma das pérolas que você descobre assistindo ao making of. E "Amadeus" é tão bom que depois de suas quase três horas você ainda vai querer ver uma hora de making of.

# Maligno

Caloni, 2019-03-13 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Para fãs de terror, "Maligno" é uma viagem que no mínimo paga o ingresso, mas vem com um final que pode deixar o pessoal mais antenado em justiça social com um gosto ruim na boca. Angustiante em alguns momentos e tenso em quase todos, ele vai te consumindo por dentro enquanto você acompanha uma história que é à prova da razão humana.

Essa é uma história horripilante demais para sermos racionais e científicos. Ela coloca o espírito de um serial killer morto pela polícia de volta à Terra no corpo de um recém-nascido. Já crescido, Miles é visto como um prodígio pelos pais, Sarah e John, pois aprende rápido e dá sinais de uma inteligência fora do comum. Porém, seus problemas em socializar o torna uma criança solitária, e aos poucos sua mãe percebe que há algo de errado e sombrio na natureza de seu filho.

Maligno é escrito por Jeff Buhler, que esse ano também estreia uma nova adaptação de O Cemitério Maldito. Jeff insere detalhes da trama que torna aquelas pessoais mais reais e fragilizadas. O pai de Miles, por exemplo, possui um histórico de violência com seu próprio pai, o que o torna impotente como uma voz que contrarie seu menino. Ao mesmo tempo Sarah está encantada por ter um filho especial, e ninguém parece possuir autoridade para punir Miles quando coisas estranhas começam a acontecer em sua volta.

Ao mesmo tempo nós, espectadores, sabemos que Miles não é culpado. Ele entra em transes e realiza ações perversas, mas quando volta sabemos que ele conscientemente não as fez. E isso torna tudo muito mais complexo, já que ao mesmo tempo que temos uma criança sinistra em casa essa mesma criança também é uma vítima.

Todos esses elementos já foram abordados em vários filmes de terror aqui e ali, e Maligno não tenta reinventar nada disso. Seu diretor, Nicholas McCarthy, usa a batida cartilha hollywoodiana do gênero em uma história que merecia um tratamento mais artístico. Porém, como a trama é boa do começo ao fim ela acaba adicionando um belo exemplar à antologia norte-americana, regionalizando o que poderia ser universal.

A atuação de Jackson Robert Scott como Miles é icônica. Há um preparo muito competente de uma criança em uma atmosfera onde ela precisa falar palavrões bem feios e machucar pessoas. Ou seja, há momentos que sabemos que Jackson não poderia ter participado integralmente da cena, mas ainda assim não é possível percebermos como. E nisso a produção de Maligno merece aplausos, pois é muito difícil tornar uma criança um ser complexo dentro de uma história de terror, e não um mero fantoche para assustar os incautos.

Ao mesmo tempo Taylor Schilling (da série Orange is The New Black) consegue compreender que o papel de mãe compreensiva e apoiadora possui seus limites, e ela consegue de maneira sutil demonstrar como é possível a uma mulher nessa situação manter seu instinto maternal e ao mesmo tempo manter em suspenso sua própria razão e tentar o impossível. Ela possui a cena mais difícil no terceiro ato, onde mãe e "filho" se revelam de uma maneira difícil de esquecer.

Como havia dito, Maligno pode não agradar os que precisam que mesmo o terror siga uma cartilha politicamente mais correta, principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher. Isso gera um problema complexo do ponto de vista artístico: como chocar e ao mesmo tempo "dar exemplo"? Esse filme não encontra a resposta, mas ainda assim sua história é irrepreeensível do começo ao fim. O terror como gênero se coloca à prova de julgamentos morais.

# Um Ato de Esperança

Caloni, 2019-03-13 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Dramas no tribunal costumam chamar a atenção do espectador automaticamente. É do interesse humano querer saber qual será o destino das pessoas envolvidas. Quando é sobre um crime ou casos de família o interesse é maior. Dentro dessa ótica, filmes como Um Ato de Esperança já sai na vantagem logo na largada.

Mas há um outro motivo do porquê esse filme de Richard Eyre sair na vantagem. Seu nome é Emma Thompson. Versátil, ela consegue eficiência tanto em papéis de comédia (Razão e Sensibilidade), de drama (Tinha Que Ser Você) ou ambos (Os Meyerowitz). Aqui ela é uma protagonista extremamente forte em um drama pesado e cuja vida das pessoas julgadas dependem 100% do seu intelecto e poder de encontrar a resolução mais justa para cada caso.

O roteiro de Ian McEwan, que se baseou em seu próprio livro, é uma imersão realista no mundo dos juízes de primeira instância, mas que usa um drama fácil para incitar algumas questões universais. Todos sabemos que a grande maioria dos casos são simples enunciações do que a lei já prevê ou uma coleção massiva de julgamentos anteriores. É muito difícil que no mesmo ano um juiz decida casos inéditos e polêmicos. Fazer a juíza Fiona Maye, a personagem de Thompson, decidir dois casos polêmicos de vida e morte na mesma semana é forçar um pouco demais a ficção.

Porém, essa é a vantagem da ficção: intensificar um pouco as coisas para que elas ganhem uma nova tonalidade. E nós nos acostumamos a esse drama, vendo uma ou outra novela mexicana ou um filme de sangue latino que usa daquela tensão falsa que soa real porque a música está muito tensa e o rosto dos atores muito sombrio. Esse é um caso típico que ainda é alimentado pela intepretação intensa de Thompson, o que garante uma sessão exaustiva, ainda que intelectualmente desafiadora.

Thompson faz uma pessoa que chega aos cinquenta anos compenetrada em um trabalho que adora fazer. Ela pula de caso em caso e se esquece dos finais de semana e das noites com o marido (Stanley Tucci, que consegue dizer coisas crueis para a esposa com afeto). Não tendo filhos, logo se vê que há anos ela executa a mesma rotina. E ao observarmos os casos de vida e morte que está julgando, como podemos pensar diferente? Sua personagem soa não apenas absolta no trabalho, mas uma verdadeira altruísta, sacrificando sua vida pessoal pelo bem comum; evitando ao máximo que suas emoções nunca atrapalhem suas ações.

No entanto, a juíza Fiona Maye tem uma semana difícil. Seu marido a acusa com propriedade de sabotar o relacionamento há anos e declara que deseja ter uma amante. Sem tempo para sequer discutir com ele, ela pula para o próximo caso onde tem que julgar se pode-se forçar um adolescente com quase 18 anos a receber uma transfusão de sangue que o salvará. A religião em que foi criado proíbe esse tratamento, mas o caso seria de simples resolução de acordo com a lei de menores (o Children Act do título original), que coloca o bem estar da criança/jovem acima de tudo. Sim, apesar de toda a tensão na corte esse seria um caso simples; não fosse o fato dela estar emocionalmente perturbada, o que a faz de maneira imprevisível capturar um detalhe que está faltando no julgamento e que precisa para chegar a uma decisão: o próprio garoto. Porém, ao entrar em contato com ele sua interferência vai além da simples aplicação da lei.

Discutindo questões racionais, emocionais e religiosas ao mesmo tempo, Um Ato de Esperança nunca perde seu fôlego inicial, criando ao mesmo tempo uma atmosfera sufocante para sua heroína. Ela não consegue o tempo e o espaço necessários para tomar decisões a respeito de sua própria vida, além de estar sempre acostumada a não utilizar suas emoções; o que acaba ironicamente nos lembrando do próprio jovem cujo destino está decidindo como seu oposto. Após viver toda sua vida em um ambiente controlado sob leis que ele nunca ousou questionar, agora ele é levado a abrir os olhos à força, mas acaba se apaixonando pelo que vê: um mundo cheio de possibilidades, poesia e amor.

# O Parque dos Sonhos

Caloni, 2019-03-14 <cinemaqui> <cinema> <movies> <miniviews> <fragments> [up] [copy]Filmes insistem em nos vender o formato 3D quando a única coisa que conseguem nos entregar são cenas de montanhas-russas.

# Missão: Impossível

Caloni, 2019-03-17 <cinema> <movies> [up] [copy]O primeiro "Missão: Impossível" é, em poucas palavras, velho. Em mais algumas palavras, há monitores de tubo, cabines telefônicas como único recurso de comunicação e filmes VHS na primeira classe de um avião. Estamos em 1996 e Brian De Palma aceita o projeto de transformar uma série televisiva farofa em algo além de sua música-tema inesquecível. E através de uma reviravolta básica, que fundamentou todos os plots da série no futuro, ele inicia uma franquia com chave de ouro.

Eu me lembro que fui assistir ao primeiro Missão Impossível no Cinema. Só não lembrava que fazia tanto tempo assim. E também achava o plot muito confuso aos dezesseis anos. Hoje eu percebo que a cena-chave do filme é o momento em que Ethan Hunt, único sobrevivente de uma missão, está ouvindo um colega dizer quem é o traidor de sua equipe. Acompanhamos o sujeito falando e vemos Hunt reproduzir os momentos em sua cabeça, mas não da forma como ele diz e sim incriminando o tal sujeito. Essa cena é a prova de que é possível ser elegante mesmo em filmes de ação e espionagem. Que não é preciso ofender a capacidade intelectual de seus espectadores. Mesmo que ele tenha dezesseis anos.

Mas verdade seja dita: o filme envelheceu. Já não é a mesma coisa a cena de um helicóptero entrando no túnel do trem Londres/Paris. Soa absurda demais e possui efeitos datados demais para apenas 20 anos. Muita coisa mudou. Algumas para melhor, outras para pior.

Um exemplo do que mudou para pior é justamente a facilidade com que efeitos são criados hoje em dia. Ainda que em Missão Impossível seu grande astro (e produtor) Tom Cruise se arrisque a fazer suas cenas sem dublê todo o resto do filme é estilizado com uma camada de irrealismo que reflete muito bem o que estamos sentindo hoje em dia com essa Marvel e seus filmes esquecíveis de centenas de milhões de dólares.

Repare, por exemplo, a diferença do significado do suor no rosto dos personagens. Hoje é em alta definição e conseguimos imaginar ele saindo de um saquinho fabricado por Hollywood. Neste primeiro filme Tom Cruise escala a tubulação do ar condicionado usando ventosas e sua força física. Ele sua como um porco, mas é um suor legítimo, pois ventosas por si só não garantem que ele consiga chegar onde quer. O esforço é visto na tela desse primeiro filme em momentos que não existem mais nos últimos, onde todos fazem parkour, musculação, cross fit e cujo suor é limpo, álcool-free e vegan.

Já no quesito roteiro, David Koepp faz um excelente trabalho nos entregando material que não precisa de quase nada para funcionar. Quando os personagens de Jean Reno (Krieger) e Tom Cruise (Ethan Hunt) debatem calorosamente a respeito de quem tem a fita com os dados valiosos, um truque de mágica é o efeito, mas é o discurso de Hunt que convence Krieger. O que acontece logo após Krieger se retirar é mais uma prova de respeito pelo espectador, mantendo o nível de interações entre os personagens sempre alto.

A CIA é um monte de caras engravatados com cara fechada. Há autenticidade ainda nas interações, até por que não há tantas traições duplas acontecendo por aí, algo que foi se tornando enfadonho na série e quando ela mesma resolveu abandonar e partir para o cinismo descarado. Este é um momento ingênuo da série (de filmes) e é um verdadeiro prazer juvenil voltar a vê-lo após entender através de Efeito Fallout que desarmar uma bomba para salvar o mundo não basta: é preciso ter um bom motivo para o herói.

Qualquer um salva o mundo hoje em dia, de James Bond a Austin Powers. O que realmente me move a ir ao cinema é torcer junto de quem sabe por que o mundo vale a pena ser salvo. E esses heróis estão em falta. Portanto nada como uma velha trama local como em "Missão: Impossível", que não envolve salvar o mundo, mas o velho feijão-com-arroz de ajustar a bússola moral de acordo com a realidade diante dos olhos. Os efeitos estão datados, mas o que eles mostram é eterno.

# Missão: Impossível 2

Caloni, 2019-03-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Quem diria que Thandie Newton, da série Westworld, era uma Hunt Girl da segunda aventura da série? E ela está um pitelzinho. Sua função no filme é ser uma delícia linda, basicamente. Se observarmos ela e o número de câmeras olhando para seu lindo rosto (e corpo), muitos em câmera lenta, vamos aos poucos entendendo todas as falhas desse que é o pior filme de todos os outros até agora. Ele é farofa em um mal sentido, ele é datado em sua estética e lembra tudo de ruim que estava acontecendo com os filmes de ação depois do nerd Matrix chegar e roubar a cena.

Ethan Hunt é encontrado escalando montanhas com suas próprias mãos. Seu vilão derruba um avião cheio de inocentes; ele rouba um vírus mortal que foi fabricado para gerar bilhões para um empresário ganancioso, embora feito por um doutor que é fã de mitologa grega, o que torna tudo mais interessante, com os papos de Quimera e o escambal. O diretor John Woo olha para uma locação na Espanha e a usa como um símbolo de alguma coisa quando Hunt e Thandie (fazendo a bela ladra Nyah) se encontram pela primeira vez.

Essa é a aventura que tenta explorar novas ideias para a série e falha miseravelmente. Mas é interessante ver como as ideias vão sendo recicladas a cada novo filme. Me pergunto se vermos Protocolo Fantasma ou Nação Secreta daqui a 20 anos nos trará uma sensação de datado e ridículo como esse "Mission: Impossible II" nos traz.

O excesso de câmeras lentas e de explosões sem sentido, além de um Tom Cruise impossivelmente fanático em cima de uma moto, nos faz lembrar do período louco onde ainda boa parte dos efeitos era feito com dublês e montagens (e não computadores como hoje). Ao mesmo tempo, como história esse é um filme que se dá moderadamente bem para o gênero. Cria sub-tramas que convencem e com poucas falhas (se não prestar muita atenção) e vai aos poucos criando os momentos onde Tom Cruise fará algo de difícil execução. O problema aqui é que isso demora muito, e enquanto isso não há muito o que fazer senão olhar para o canastrão de Dougray Scott, que faz a primeira tentativa de vilão marcante, com seu Sean Ambrose, mas é demais para o ator.

O filme apresenta um novo e temporário membro da equipe de Cruise com Richard Roxburgh como o britânico Hugh Stamp (além do sempre presente personagem de Ving Rhames, Luther Strickell) e uma ponta para dar seriedade de Anthony Hopkins (curioso Hopkins e Newton estarem no mesmo filme e duas décadas depois voltarem ao mesmo conteúdo com Westworld). Chega de curiosidades. Sobre o filme, é difícil pensar muito nele por muito tempo, exceto do que ele representa na série. E basicamente é tentar alavancar os próximos filmes.

# Nova York, Eu Te Amo

Caloni, 2019-03-17 <cinema> <movies> [up] [copy]Todas as comédias românticas americanas se passam em Nova York. Todos os romances se passam em Nova York. Toda a carreira de Woody Allen antes das duas últimas décadas se passa em Nova York (OK, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa não). Logo, ou "por quê??", que tal mais um filme onde histórias se entrelaçam, só que dessa vez em Nova York?

Essa cidade significa muito para os americanos. É a cidade com menos americanos na América. Também é a única com alguma personalidade que é fácil de lembrar, diferente de todas as outras cidades e estados americanos em que todos insistem que possuem suas particularidades. Não importa. Nova York é a única realmente globalizada, com uma cara de cidade do mundo moderno e portanto com uma, duas, vinte, infinitas histórias para contar.

Da mesma forma com que foi feito em "Paris, Te Amo" esse "Nova York, Eu Te Amo" (que nome original) reúne diversos realizadores em torno de pequenas histórias, com a diferença que nesse caso elas se cruzam e se consolidam, em uma espécie de "Simplesmente Amor" mais poético, mais gráfico. Esse filme é uma pincelada geral na cidade e nos seus relacionamentos do dia-a-dia, carregado do característico cinismo e táxis mal-educados. O filme como um monolito se imagina muito progressista e pinta caricaturas como mulheres no Central Park que não imaginam que na cidade mais diversificada do Novo Mundo um negro possa ser pai de uma garotinha loira. Também brinca com a diferença entre as culturas e os muros (sagrados) invisíveis que se colocam entre as pessoas. É um passeio divertido, despretensioso. Quase esquecível.

O fato é que a maioria das ideias funciona maravilhosamente bem porque são intensas o suficiente para chamar a atenção e não necessitam de muito tempo de tela para impregnar algum sentimento, reflexão ou raciocínio em cima do que está sendo proposto. Eu diria que mais tempo de tela estragaria boa parte dessas ideias, e justamente a necessidade de juntá-las ao final constitui o pior momento do longa.

Mesmo feito de curtas, a sensação é que o tempo não passa, e poderia assistir facilmente mais duas horas de tudo aquilo. Se há um pecado no filme é não conseguir exaurir todas as possibilidades que uma cidade cosmopolita como Nova York proporciona. Ela é tão cosmopolita que nenhuma das formas aceitáveis do nome da cidade para nós, falantes de português, pegou bem. Nem New York (do original), nem Nova Iorque (totalmente traduzido). Assim é Nova York: uma mistura de palavras ao vento. Oportunidades perdidas. As ruas pulsantes de erotismo na mesma intensidade que todos os outros sentimentos. Este filme preferiu focar no romantismo. Que loucura.

# Jorginho Guinle - $o se Vive Uma Vez

Caloni, 2019-03-18 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Biografias costumam ser sobre pessoas que fizeram algo em suas vidas; algo que nós, meros mortais, consideramos fora do comum. "Jorginho Guinle - $o se Vive Uma Vez" conta a história de um playboy que viveu 88 anos sem nunca trabalhar. Isso é fora do comum. A grande questão que paira no ar é: e daí?

Bom, há algo pelo menos interessante em sua... trajetória. A vida de Jorge Quinle, assim como de sua rica família, se confunde com a história do próprio Rio de Janeiro e dos famosos e poderosos que viviam e passavam por lá. Diferente de São Paulo, o Rio sempre teve essa imagem ambígua entre trabalho e prazer que caracteriza melhor o brasileiro médio, se é que podemos chamar assim. Ao mesmo tempo a cidade foi capital do país por tempo suficiente para deixar as marcas da aristocracia política em seus monumentos e na pomposidade da elite em uma época que era chique viajar para Paris, não Nova York.

Vamos, então, acompanhando as "aventuras" de Jorge nessa capital do terceiro mundo e suas inúmeras companhias femininas: atrizes de Hollywood. Durante a Era Getúlio o Rio foi projeto de publicidade exterior sobre o país, e isso eventualmente rendeu eventos chiques por essa parte do planeta. Eu me pergunto o que faria celebridades americanas viajarem tão longe para beber champanhe e se divertir, mas talvez a resposta esteja em sua puritana terra de origem. Afinal, se para nós, ainda existe o carnaval, para eles, o Brasil é o carnaval.

O filme começa com a morte de Jorginho, falecido em 2004 e que desejou como último pedido morrer hospedado em um quarto do Copacabana Palace, o lugar onde ele mais se divertiu na vida; para um boêmio da alta classe, seu lar de facto. Nós vemos o nosso herói vagabundo em uma versão dramatizada, na pele do ator Saulo Segreto, que vai narrando e nos acompanhando por sua história em um documentário com pouquíssimos momentos convencionais em que uma pessoa é entrevistada. Vemos cenas de arquivos misturadas com encenações, com uma música ao fundo que cria a atmosfera necessária para entendermos o que era viver na mais completa ignorância do significado do dinheiro.

Esse filme pode chocar algumas pessoas, principalmente as mais à esquerda, que vão achar tudo aquilo algo entre futilidade e escândalo. Bom, nem todas. As mais politizadas vão entender que depois da democratização o Brasil Colônia nunca realmente deixou de existir. Havia famílias donas dos negócios da região que continuaram comandando para que lado o dinheiro fluiria, e os políticos eram apenas o meio para o fim burguês de sempre: poder e riqueza. E com tanta riqueza com as exportações de café estragou a educação de suas crianças. Mimadas desde a infância por babás alemãs, esses projetos de gente dominante nunca decidiram que não iriam fazer nada da vida, pois nem decidir era necessário. Jorginho era um deles. Como julgá-lo? Coloque-se em seu lugar.

Nascido em berço de ouro, convidado nas melhores e maiores festas de gala da cidade, desconhecedor do valor do dinheiro ou de onde ele veio. Estamos na época em que surgem os primeiros playboys em terras tupiniquins. Não há necessidade de administrar a fortuna herdada e o patriarca, desobedecendo um princípio simples mas eficaz de O Poderoso Chefão, se esquece de manter os negócios entre a família. O desfecho é mais que conhecido: era uma vez um herdeiro cuja função parecia ser consumir toda a riqueza da família no decorrer de sua vida. E isso, sim, é um filme interessante de se ver.

Acompanhamos Jorginho nessa jornada com mulheres deslumbrantes, manjares dos deuses e bebidas das mais finas. Um jogo de influências surge e Jorginho apenas mergulha e se mantém íntegro. Aliás, esse é o detalhe que mais me fascinou a respeito desse playboy dos velhos tempos: não se matou com drogas, nem bebidas, nem carros. Havia ainda alguma disciplina nessa geração que foi se perdendo com o tempo. Não se fazem mais filhinhos de papai como antigamente, como podemos ver pelo filho de Eike Batista.

Parecendo ter sido encomendado como um filme de despedida, "Jorginho Quinle" é um filme alegre, vistoso, que dá a nós, espectadores assalariados, a leve sensação de uma vida que sequer podemos sonhar, pois nos falta imaginação. É uma biografia sobre alguém que não fez nada, mas com muito prazer e elegância. Fútil? Bom, no final da vida dá na mesma. Pelo menos é o que acharia outro ateu com crise existencial.

# Missão Impossível: 3

Caloni, 2019-03-18 <cinema> <movies> [up] [copy]Esse é o meu M:I favorito. Ele como filme de ação nunca se deixa de levar a sério pelas consequências de suas ações. Ele possui uma fotografia sisuda de Dan Mindel, dessas de drama, porque ela fala sobre perdas humanas como se elas fossem reais, e o impacto delas é sentido durante todo o filme. Esse também é a estreia de J. J. Abrams na direção de longas-metragens, e ele está ótimo em conseguir orquestrar três equipes distintas localizadas em três cantos equidistantes do planeta (EUA, China, Itália). E, por fim, esse é um filme onde os efeitos em sua maioria são feitos na vida real e não dentro de computadores. Tom Cruise é um maníaco que dispensa dublês, e sua energia é a única vantagem de ter ele no elenco.

Já como produtor, indispensável. Tom entrega um conteúdo de primeira: uma série de TV reciclada que rediscute filmes de espionagens/ação e com isso recicla também o gênero no Cinema. Teve seus deslizes, como M:I 2, mas em M:I 3 ele tem seu grande momento para brilhar. Seis anos depois do filme anterior é uma homenagem aos filmes de ação e um exemplo a ser seguido no futuro.

Praticamente não há tempo para pensar durante o filme inteiro. Uma cena de ação se engancha na próxima, e na próxima, e na próxima. Os momentos de pausa são para absorvermos tudo que está acontecendo, quais podem ser as implicações, quem é o vilão nessa história e o que fazer para salvar a garota. Simples e eficiente.

A garota no caso é deusa Michelle Monaghan, que faz Julia, noiva de Ethan Hunt, que quer ter uma vida pessoal. Luther (Ving Rhames) constantemente avisa o amigo que essa não é uma ideia nada boa, caso ele ainda não tenha percebido que no primeiro filme seus pais foram usados para controlá-lo a distância. O que será dele quando tiver uma esposa? E o pior: o que será dela?

O vilão básico nesse filme é interpretado por ninguém menos que Philip Seymour Hoffman, e essa não é a única boa novidade no elenco. Simon Pegg chega como o elétrico Benji. Ambos possuem quase que apenas pontas, mas são os que mais nos lembramos. Seymour Hoffman, grande ator de sua geração (e uma perda para o Cinema), é a escolha certa: discreto, mas visceral em cada momento que abre a boca.

Ele é, como falei, o vilão básico, pois esse é o primeiro M:I pós-11/09, o atentado terrorista que colocou os EUA de ponta-cabeça. O mundo naquela época estava mudando, e o Cinema foi junto. Agora tudo gira em torno do terrorismo e principalmente da guerra contra o terror. O governo americano está apodrecendo por dentro e o conceito de bem e mal começa a se desmanchar quando seu país começa a transformar outros Estados destruindo algumas vidas pelo caminho. Para um filme de ação estar engajado nesse novo panorama socio-econômico seria pedir demais, mas o roteiro de Alex Kurtzman, Roberto Orci e Abrams entrega justamente isso. E é brilhante em seu discurso de reviravolta.

Editado como uma obra-prima de compilação de ação frenética sem nos perdermos nos detalhes e filmado com uma câmera que está sempre interessada em obter a melhor tomada para cada frame que se passa na tela, "Missão Impossível: 3" é um pequeno mas eficaz exemplo que é possível realizar filmes de ação com cérebro e coração. E esse é meu filme favorito da série em ambos os quesitos.

# Entrando na zona com Windows

Caloni, 2019-03-20 <computer> [up] [copy]Um artigo anterior havia dado umas dicas de como transformar o Vim em uma ferramenta para toda obra, com isso limitando as distrações quando se está em um computador, e com isso facilitando a entrada e a permanência no estado de fluidez de produtividade que conhecemos como "flow", ou estar na zona. Agora é a vez do Windows.

O Windows 10 já vem com atalhos pré-instalados assim que você loga nele. Tem browser, navegador de arquivos, notícias, e uma caralhada de coisas inúteis que ficam se mexendo na tela, chamando sua atenção, distraindo sobre o que é mais importante.

Mas é possível arrancar tudo isso e deixar na barra de tarefas pinado apenas as coisas realmente vitais para o uso do computador de trabalho, geralmente o terminal, o navegador (pesquisa, emails, etc) e o editor (não necessariamente o Vim).

Otimizando o terminal

O terminal do Windows, o Command Prompt, ou cmd para os íntimos, sofreu algumas mudanças ultimamente. Entre elas há a transparência, o que o tornou cool, e a tela cheia (atalho Alt+Enter), o que o tornou ideal como ferramenta de navegação para programadores (melhor do que o explorer, que virou um penduricalho de atalhos inúteis também). Você pode ativá-lo já entrando na tela cheia e com o code page de sua preferência (o meu é 65001, que é o utf8) usando esse pequeno programa:

#include <iostream>

#include <windows.h>

#pragma comment(lib, "user32")

int main()

{

if( ! SetConsoleDisplayMode(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), CONSOLE_FULLSCREEN_MODE | CONSOLE_WINDOWED_MODE, NULL) )

{

// Se falhas com GLE 120 (função não suportada) usar função abaixo.

::SendMessage(::GetConsoleWindow(), WM_SYSKEYDOWN, VK_RETURN, 0x20000000);

}

system("chcp 65001");

}

Configurando o git para controlar o fonte rapidamente

Os comandos do git são muito verbose. Duas letras já seriam suficiente (o Windbg manipula seu programa com apenas uma...). Para otimizar a digitação no git crie uns aliases em seu HOME\.gitconfig:

[user]

name = Wanderley Caloni

email = wanderley.caloni@bitforge.com.br

[alias]

st = status

br = branch

ci = commit

co = checkout

[core]

editor = c:/Programs/Vim/vim80/gvim.exe

autocrlf = true

excludesfile = C:\\Users\\Caloni\\.gitignore

fileMode = false

Atalhos da barra iniciar

Agora, através dos atalhos Win+1, 2, 3... pode-se abrir e alternar entre os aplicativos principais do seu dia-a-dia, que devem ficar "pinados" na barra de tarefas. Os meus atualmente são três: terminal (1 cmd), editor (2 vim) e browser (3 chrome). Não é necessário colocar coisas como Visual Studio, já que minha navegação é feita rapidamente pelo terminal para o projeto que irei mexer. Com isso o foco fica restrito a apenas uma coisa: o que você tem que fazer hoje? =)

# Quando Margot Encontra Margot

Caloni, 2019-03-20 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O que você faria se encontrasse sua versão do futuro, teoricamente mais velha e mais sábia, e ela começasse a lhe dar conselhos sobre o que fazer para acertar dessa vez na vida? Quando Margot Encontra Margot é um filme que explora essas possibilidades imaginárias sobre o nosso ser, mas se no começo abre-se um leque de para onde a história pode ir ela aos poucos vai se fechando em torno de algo mais enxuto que volta para o lugar-comum dos romances franceses.

Esse lugar-comum diz respeito ao que uma mulher deve fazer para ser feliz. A jovem Margot (Agathe Bonitzer) está pulando de cama em cama, fazendo sexo casual com quem quer que encontre e ache bonitinho, ao mesmo tempo que desistindo de seu mestrado e de sua vida em Paris. Tudo muda quando ela encontra, vamos chamar, a madura Margot (Sandrine Kiberlain), que acaba de voltar do enterro da melhor amiga. Ela perdeu contato em algum lugar no passado e imaginamos que se arrependa, mas ela é uma pessoa, jovem ou velha, desajeitada demais para conseguir explicar seus sentimentos até para si mesma.

A premissa do filme de Sophie Fillières (que dirige e escreve) não é nova, mas é colocada de maneira tão natural e bem-humorada que não importa muito. Sua Margot é uma versão reduzida de ser humano, cujas características são deduzidas por suas ações. O cinema francês tem muito disso.

A narrativa é interessante apenas por essa premissa, o que gera uma ou duas piadas (há uma envolvendo Aurélie Dupont, que faz ela mesma, mas é mal explorada), e o interesse do espectador em saber como o filme acaba consegue arrastar a história sem problemas. Até o momento em que há um acidente na neve e o que se passa depois é tão sem sal que acaba diminuindo a empolgação do filme, e mesmo que depois se perceba por que e seja por um bom motivo, não valeu a pena. É uma forma preguiçosa de resolver os conflitos que o roteiro criou.

O personagem de Melvil Poupaud, o trivial Marc, é o ponto de encontro das duas em um momento decisivo de suas vidas. Marc é um símbolo de uma escolha que não foi feita e que, assim como abandono da melhor amiga, acompanha Margot pela sua vida. Mas Marc não é um homem especial para elas assim como qualquer outro; o que importa mesmo é o que Margot deseja para sua vida. E essa questão vai sendo costurada com fios soltos demais para alguém que já sabe mais do seu futuro que qualquer pessoa jamais sonharia.

# Dumbo (2019)

Caloni, 2019-03-22 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A vida dá voltas, e enquanto Dumbo de 1941 foi feito como uma tentativa de manter os estúdios Disney de pé durante a Segunda Guerra (conseguiu), este Dumbo de 2019 surge em um momento em que o próprio estúdio de cinema se assemelha a um elefante depois de adquirir duas franquias de produções caras e com enorme bilheteria (super-heróis da Marvel e neo-nerds do Star Wars). Empreendimento pesado demais para decolar, $ua$ grande$ orelha$ tentam agora alçar voo convertendo todo seu legado de animações em produções live-action com o uso dos milagres da computação gráfica.

Se formos falar apenas dos efeitos visuais, Dumbo é um espetáculo de encher os olhos. O primeiro Superman tinha a pretensão de fazer as pessoas que iam ao cinema acreditar que um homem pode voar. Dumbo nos faz crer que um elefante-bebê com largas orelhas não apenas existe como é capaz de voar como um pássaro. E ele tem grandes e expressivos olhos também, além de uma pele que é um misto de realismo com fantasia, o que permite que ele pareça exatamente com um elefante de verdade, se um elefante fosse tão expressivo e ágil. Um tanto bizarro, mas doce. Mais realistas são os elefantes adultos do filme, além de serem também paquidermes humanizados, que entram em uma jaula ou em um navio com a pomposidade de verdadeiras damas e cavalheiros.

A história mescla continuação com um remake do original, onde Dumbo é separado da mãe e descoberto em seu circo de origem como uma atração única. O roteiro de Ehren Kruger, que se baseia pela segunda vez no livro de Helen Aberson e Harold Pearl, escala a aventura para o próximo passo, onde o circo familiar chama a atenção dos grandes e é comprado por um deles.

O circo familiar é mantido pelo bem intencionado Max Medici (Danny DeVito) e pelo pai de família e viúvo Holt Farrier (Colin Farrell). O empreendimento maior é o super-parque criado pelo megalomaníaco V. A. Vandevere (Michael Keaton), que reflete sua própria personalidade excêntrica, expansiva e controladora. Vandevere surge como uma caricatura de vilão para servir de contraponto a todos os bem-intencionados personagens circenses, o que inclui sua própria companheira de luxo, a linda acrobata Colette Marchant interpretada por Eva Green. E por trás dos homens que controlam os negócios, DeVito e Alan Arkin, que faz um banqueiro se divertindo com tudo isso, criam os personagens mais complexos do longa (o que já não é grande coisa).

Mas quase ia esquecendo das crianças. Formados pelos filhos de Holt, temos um menino que serve como o lado passivo que quase não fala nem faz nada e sua irmã mais velha Milly, interpretada de maneira completamente apática por Nico Parker, mas com motivo: ela faz uma garota séria e focada, que adora ciência e aplica com a ajuda do irmão o método científico (que nós nunca vemos) para ensinar Dumbo a controlar seu voo. Milly também é responsável por dizer todas as falas óbvias do que está acontecendo na tela na orelha de Dumbo. Aparentemente suas orelhas servem para ele voar, mas não para ouvir melhor.

Com o primeiro e segundo atos sendo um espetáculo visual que nos entretém apenas por estarmos olhando toda a grandiosidade do mundo criado para continuar Dumbo em versão de "carne-e-osso", inevitavelmente o terceiro ato acaba falhando, como quase sempre acontece, porque a história não nos entrega pessoas com problemas reais, mas apenas arquétipos de bem e mal que são repetitivos e cansam. O filme se esquece de Dumbo como sua atração principal e tenta focar em seus personagens humanos, que praticamente inexistem como criaturas independentes. Basta lembrar que os momentos mais tensos do filme nos lembramos através dos olhos de Dumbo, que por ser um animal, enxerga o mundo de uma maneira distorcida (um truque de lentes) que torna os seres humanos em volta aterrorizantes.