- Boost.Bind e os Erros Escrotos

- Uma Noite de 12 Anos

- Chá Verde Feito Como Na Rússia (Russian Tea HOWTO for Linux Hackers)

- Djon Africa (João Miller Guerra, 2018)

- O Lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

- O Que Fazemos nas Sombras

- Juliet, Nua e Crua

- Pedro e Inês

- A Odisseia de Peter

- O Criador de Universos

- Rosas Selvagens

- Um Noir nos Balcãs

- José

- Poderia Me Perdoar?

- Garotas em Fuga

- O Termômetro de Galileu

- A Rota Selvagem (Andrew Haigh, 2017)

- Guerra Fria

- A Favorita

- Sofia

- Tragam a Maconha

- A Valsa de Waldheim

- O Ingrediente Secreto

- A Costureira dos Sonhos

- A Terceira Esposa

- Caminhos Magnétykos

- O Anjo

- O Mau Exemplo de Cameron Post

- O Segredo de Nápoles

- Rir ou Morrer

- 1984: A Peça

- Better Call Saul S04

- Com Todo Meu Hipotálamo

- Fuga

- Kusama - Infinito

- O Homem Que Matou Dom Quixote

- Trinta Almas

- Túmulos Sem Nome

- Um Trem em Jerusalém

- A Quietude

- Viagem Aos Povos Fumigados

- Por Que Somos Criativos?

- Volcano

- Infiltrados Na Klan

- Making a Murderer S02

- Marx Reloaded

# Boost.Bind e os Erros Escrotos

Caloni, 2018-10-01 <computer> [up] [copy]Estou voltando a programar algumas coisas no boost. Algo que eu perdi ao me isolar do movimento de modernização do C++ foi a capacidade brilhante da biblioteca boost em encapsular e abstrair conceitos de engenharia de software de maneira portável e mantendo a filosofia por trás da STL, que ainda é a melhor maneira de trabalhar algoritmos já criada em qualquer linguagem de programação séria.

Isso não quer dizer que a **linguagem C++** está indo para um bom caminho. Muito pelo contrário. Uma miríade de questões semânticas dividem opiniões e nunca resolvem de fato problemas do mundo real. Verdadeiros arcabouços masturbatórios, o comitê da linguagem se debate em vão quando tenta buscar maneiras de tornar uma linguagem arcaica em um exemplo de expressividade.

Isso às vezes não importa muito para o dia-a-dia, mas outras vezes importa. Veja o caso da biblioteca **Boost.Bind**, uma das mais antigas a entrar para o projeto. Sua função é simples: expandir o conceito do `std::bind` para quantos argumentos for necessário. Isso foi criado na época com a ajuda de inúmeros overloads da função (em modo template), mas hoje é possível fazer com variadic templates. Seu uso é simples, intuitivo, direto, e resolve muitos problemas de encaixe de código:

#include <iostream>

#include <boost/bind.hpp>

template<class Handler>

void CallHandler(Handler&& handler)

{

handler();

}

void handler1(int x, int y)

{

std::cout << "handler1: x=" << x << ", y=" << y << std::endl;

}

int main()

{

CallHandler(boost::bind(handler1, 10, 20));

}

No entanto, o que era para ser um uso simples e direto de uma feature bem-vinda ao cinto de utilidades do programador C++ se transforma em um pesadelo quando as coisas não se encaixam tão bem:

#include <iostream>

#include <boost/bind.hpp>

template<class Handler>

void CallHandler(Handler&& handler)

{

handler();

}

void handler1(int x, int y)

{

std::cout << "handler1: x=" << x << ", y=" << y << std::endl;

}

void handler2_fail(int x, int y, int z)

{

std::cout << "handler1: x=" << x << ", y=" << y << ", z=" << z << std::endl;

}

int main()

{

CallHandler(boost::bind(handler1, 10, 20));

CallHandler(boost::bind(handler2_fail, 10, 20));

}

Vou plotar aqui todas as mensagens de erro para sentir o drama:

1>------ Build started: Project: boost_bind_result_type_error, Configuration: Debug Win32 ------ 1>boost_bind_result_type_error.cpp 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(75): error C2825: 'F': must be a class or namespace when followed by '::' 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(1284): note: see reference to class template instantiation 'boost::_bi::result_traits<R,F>' being compiled 1> with 1> [ 1> R=boost::_bi::unspecified, 1> F=void (__cdecl *)(int,int,int) 1> ] 1>c:\projects\caloni\static\samples\boost_bind_result_type_error\boost_bind_result_type_error.cpp(23): note: see reference to class template instantiation 'boost::_bi::bind_t<boost::_bi::unspecified,void (__cdecl *)(int,int,int),boost::_bi::list2<boost::_bi::value<T>,boost::_bi::value<T>>>' being compiled 1> with 1> [ 1> T=int 1> ] 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(54): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<9>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(53): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<8>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(52): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<7>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(51): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<6>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(50): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<5>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(49): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<4>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(48): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<3>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(47): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<2>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\placeholders.hpp(46): note: see reference to class template instantiation 'boost::arg<1>' being compiled 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(75): error C2510: 'F': left of '::' must be a class/struct/union 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(75): error C3646: 'type': unknown override specifier 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(75): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(1284): error C2039: 'type': is not a member of 'boost::_bi::result_traits<R,F>' 1> with 1> [ 1> R=boost::_bi::unspecified, 1> F=void (__cdecl *)(int,int,int) 1> ] 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(1284): note: see declaration of 'boost::_bi::result_traits<R,F>' 1> with 1> [ 1> R=boost::_bi::unspecified, 1> F=void (__cdecl *)(int,int,int) 1> ] 1>Done building project "boost_bind_result_type_error.vcxproj" -- FAILED. ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Este é o erro encontrado usando o último Visual Studio (2017 15.9.0 Preview 2.0) e o Boost 1.68.0. A primeira linha deveria significar alguma coisa (que é para onde todo programador C++ deve olhar):

1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(75): error C2825: 'F': must be a class or namespace when followed by '::'

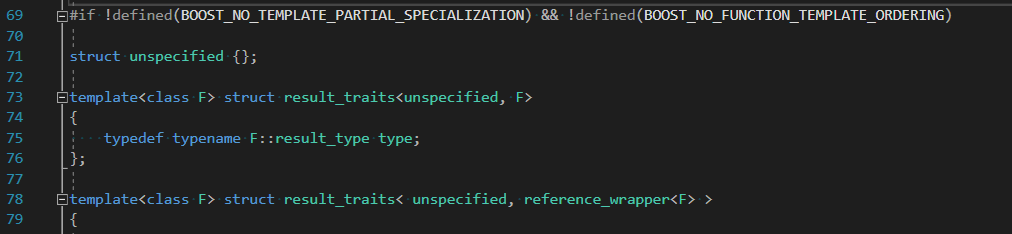

Mas não. Se olharmos para o código-fonte onde ocorreu o problema, a caixa de encaixe perfeito se quebra:

O que isso quer dizer? O que aconteceu? Onde que eu errei?

Claro que ao final da longa listagem de erros (que se torna ainda mais longa, dependendo de quantos argumentos sua função tem) há alguma luz no fim do túnel:

1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(1284): error C2039: 'type': is not a member of 'boost::_bi::result_traits<R,F>' 1> with 1> [ 1> R=boost::_bi::unspecified, 1> F=void (__cdecl *)(int,int,int) 1> ] 1>c:\libs\vcpkg\installed\x86-windows\include\boost\bind\bind.hpp(1284): note: see declaration of 'boost::_bi::result_traits<R,F>' 1> with 1> [ 1> R=boost::_bi::unspecified, 1> F=void (__cdecl *)(int,int,int) 1> ]

Mas claro que essa luz pode estar ofuscada quando os tipos dos argumentos são templates de templates de templates... enfim. Deu pra entender onde o caos consegue chegar quando se trata de harmonizar uma biblioteca perfeita com uma linguagem em constante construção.

# Uma Noite de 12 Anos

Caloni, 2018-10-02 <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um filme tão necessário que parece que chega atrasado. Mas se formos pensar que nunca é bom fazer um filme sobre um presidente enquanto ele é presidente então chegaremos à conclusão que o timing, afinal de contas, não poderia ter sido melhor. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, entrou e saiu do comando do país entre 2010 e 2015; o mesmo país onde foi preso e torturado, entre os anos 70 e 80. Ainda vivo, com 83 anos, sua idade avançada parece ser mais um indício de como ele e outros dois prisioneiros políticos conseguiram sobreviver tanto tempo sem perder a sanidade: a simples vontade de viver.

E o filme dirigido e escrito por Álvaro Brechner é sobre essa vontade, e como ela se cala e se manifesta dada a primeira oportunidade. Os três presos, interpretados por Com Antonio de la Torre (José Mujica), Alfonso Tort (Eleuterio Fernández Huidobro) e Chino Darín (filho de Ricardo Darín e que aqui faz Mauricio Rosencof), se entregam a interpretações que na mente e no corpo nos revelam a loucura completa quando ideologias fazem homens prenderem homens pelo simples fato deles pensarem diferente.

Claro que esta é a versão de Brechner. Baseada no livro 'Memorias del calabozo' escrito por Rosencof e Huidobro, o resultado dramático é muito polarizado, transformando os militares em completos palermas sem coração (e sem cérebro também, aparentemente). Para o autor do livro e do filme eles são apenas rostos de quem enxerga o mundo dividido em opressores e oprimidos (dica: para essas pessoas os heróis são sempre os oprimidos). De qualquer forma, o filme se concentra muito pouco no processo político e muito mais no período em que esses três ficaram confinados e trocando de prisão a toda hora, e é isso o que o torna uma experiência intensa, claustofóbica e de uma linguagem que lembra Cinema do começo ao fim.

Para começo de conversa, Brechner adota uma postura subjetiva de seus personagens da vida real, que é o correto quando precisamos demonstrar como vive um prisioneiro que não sabe nada sobre sua prisão, seus algozes, quando vai sair de lá, se alguém sabe se está vivo, etc. Os quadros são bem fechados e movimentados, dando o feeling de desorientação que aquelas pessoas com certeza passaram. Essa tortura da solidão e o vai-e-vem que nunca termina nos pensamentos de quem passou por essa situação é visualmente materializada na câmera giratória do diretor, que desde a primeira cena traduz as inúmeras agressões físicas e psicológicas sem uma data para terminar em uma câmera que gira em torno das celas onde os presos são torturados, ou mais para frente, em uma prisão circular onde Mujica começa a questionar sua sanidade de tanto que já deu voltas em torno de si mesmo, misturando sons repetitivos, passado e o iminente futuro onde irão querer arrancar informações sobre seus colegas lá fora.

Começando já sem nenhuma esperança de dias melhores, "Uma Noite" consegue extrair sua poesia quando um dos presos descobre que pode se comunicar com outro através de batidas na parede. Batidas ocas, feitas com os dedos já em osso puro pela falta de comida. A batida do osso do dedo nas paredes secas de sua prisão são menos dolorosas que a chance de se comunicar com outro ser humano. As conversas que seguem são banais, cotidianas, e é justamente o que essas pessoas precisam para seguir dia após dia sem perder a cabeça. Eles até jogam xadrez através do sistema que inteligentemente deduzem, o que rapidamente demonstra que não se trata de presos comuns (ainda que você saiba já a história pode ir aprendendo esses detalhes pelo próprio filme).

Da mesma forma, o jeito que um dos presos convence um soldado e mais pra frente um sargento a escrever carta para suas amadas extrai uma necessidade de conexão que parecia ter se perdido na militarização dessas vidas após o golpe no Uruguai. Tanto que, de uma maneira quase que simbólica, o soldado que tem uma carta escrita para uma garota pelo preso dotado de habilidades literárias não sabe o que fazer com a carta, sendo que o óbvio é enviá-la para a garota. Parece bobo, mas é justamente nesses detalhes que extraímos não apenas a completa perda de humanidade de soldados que apenas esperam por mais ordens, como também explica um pouco do mundo lá fora (que nunca é mostrado, apenas em flashbacks antes da captura e alguns momentos onde eles podem ouvir rádio ou ler alguma notícia de jornal).

A fotografia do filme não segue a paleta padrão escura da solitária em filmes do gênero, mas prefere um amarelo agreste e desértico, em cenários que quase sempre possuem areia em seu solo e um sol ardente mas invisível, para ressaltar o isolamento dessas pessoas do resto da humanidade. Eles estão perdido em um deserto onde eles mesmos se colocaram e agora não conseguem mais voltar. E o mais tocante é entender que se pudessem escolher provavelmente seguiriam os mesmos passos. É a sensação de princípios que conseguimos notar na dignidade de cada um dos três em lidar com o dia-a-dia, ainda que eles sequer consigam a privacidade e as condições mínimas para poder fazer suas necessidades (em um momento hilário que demonstra como a burocracia e incompetência do Estado pode ser exemplificada em apenas um problema envolvendo um banheiro e algemas).

Fechando o ciclo com uma versão fabulosa de Sound of Silence da cantora espanhola Silvia Pérez Cruz, Uma Noite de 12 Anos é um presente bem-vindo dessa passagem dura da história do Uruguai, e assim como todas as passagens duras da história isso deve nos prestar como um alerta importante de coisas que não devemos repetir no futuro. Não é apenas uma mensagem para os uruguaios: é uma lição de onde ficam escondidos os horrores ideológicos quando a crueldade vira sistêmica.

# Chá Verde Feito Como Na Rússia (Russian Tea HOWTO for Linux Hackers)

Caloni, 2018-10-04 <food> <coffee> <blogging> [up] [copy]Peguei do manual do Linux os passos para a criação da famosa *zavarka*, mas em vez de chá preto o chá verde japonês. O resultado da proporção 1 para 5 (1: folhas; 5: água) com água completamente fervida foi bombástico. Um soco no estômago; cheguei a vomitar. Isso misturando depois o resultado com mais o dobro de água. Recomendo moderação e pouco tempo de infusão.

# Djon Africa (João Miller Guerra, 2018)

Caloni, 2018-10-07 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Djon Africa oferece ao espectador médio em sua camada principal a "historinha": a aventura de Djon em busca de suas origens, em busca do pai. Mas apesar da atuação curiosamente familiar de Bitori Nha Bibinha em uma busca eterna não é isso o que torna o filme fascinante; é o que vem depois.

Ambientado em Portugal e em sua maior parte em Cabo Verde, o roteiro de Filipa Reis e João Miller Guerra conta a história de Miguel "Tibars" Moreira, ou "Djon Africa" (e mais uns dois nomes que ele usa no Facebook). Ele nasceu em Cabo Verde mas logo imigrou para Portugal, passando toda sua vida por lá, vivendo com sua vó fazendo bicos e pequenos furtos em lojas de shopping com sua amiga. Até que encontra uma mulher na rua que jura ter visto o pai dele em Cabo Verde. E é aí que surge a busca de Djon por esta colônia portuguesa.

Esta ficção dos documentaristas João Miller Guerra e Pedro Pinho possui a enorme vantagem de ser filmado de maneira naturalista, quase como um documentário, o que dá autenticidade à busca mantendo o pano de fundo de uma aventura além-mar. Os enquadramentos da dupla de diretores favorece o uso da paisagem como parte do que torna Djon uma figura da natureza. O personagem mesmo não importa, mas suas origens. E suas origens, como vamos aprendendo com o filme em sua segunda camada, não quer dizer apenas quem é seu pai, mas quem é seu povo, sua terra, sua língua, cultura e que remete até aos nossos descendentes mamíferos e répteis, cujos cérebros foram nosso primeiro modelo de realidade.

Sim, o filme vai bem fundo nessa busca para quem entende sua proposta. Djon acaba de chegar em sua terrinha e pede um "grogue" (uma dose de aguardente de cana). Assiste casualmente à TV que fala sobre a formação do nosso cérebro. Em seguida ele participa do rito funerário de um ano de falecimento de sua tia, faz amizade com três garotas em direção à região onde parte de sua família deve estar e festeja despreocupadamente com os nativos da região. Djon está inserido em seu meio porque ele é o próprio meio. Quando conhece a antiquíssima e legítima senhora que vive entre as montanhas cuidando de seus animais e se alimentando de cachupa, a comida típica de Cabo Verde baseada em milho e grãos de feijão (que ela mesma planta e prepara) a transição de Djon é completa. O espectador deve sentir isso, pois sua busca se expandiu além do pai; virou a velha pergunta filosófica "quem sou eu?" e suas infinitas tentativas de resposta.

Para isso, voltando aos enquadramentos do filme, a paisagem beira-mar resgata a própria origem da vida, centenas de milhões atrás, e posiciona Djon como mais um elemento da natureza. E a língua portuguesa evoluída dentro de Cabo Verde exige mais legendas aos brasileiros que o próprio português de Portugal (que já é complicado), pois há palavras e expressões que perderam o vínculo com a mesma língua do novo continente, mas que misticamente mantém o seu poder expressivo dos fonemas que nós, falantes, tanto estamos habituados. É uma viagem histórica na própria origem do idioma, também.

No final, temos uma tomada estática que retorna à cidade, e que por demorar demais traz um significado a mais do que o simples passar dos transeuntes. Note como o foco vez ou outra captura as pessoas indo e vindo, enquanto todo o resto permanece desfocado. A história de Djon, como pode perceber, é apenas mais uma. Nós, humanos, estamos nessa busca de nossas origens, ou quem somos, do nascimento à morte. Djon Africa é essa busca que parte do particular para o universal. E é aí que o filme transcende.

# O Lobo de Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

Caloni, 2018-10-07 <cinema> <movies> [up] [copy]Assistir um filme do Scorsese, mesmo que acabou de estrear, é ser convidado para os anos 70. O que eu quero dizer com isso é que sexo, drogas, violência e moral serão mostradas sem aquele filtro horrível que infantiliza a nossa época. Curiosamente, se há uma característica que os "heróis" de O Lobo de Wall Street carregam em comum é a imaturidade. Uma imaturidade animalesca, que faz jus ao personagem-título.

E quanto a isso, os personagens de Jonah Hill (O Homem que Mudou o Jogo) e Leonardo DiCaprio (Ilha do Medo) dão uma aula de interpretação longa e memorável, onde frases particularmente cruéis serão proferidas sem o menor sinal de sarcasmo. Olhamos com curiosidade, espanto e muita, muita admiração para a história de apogeu e declínio de um dos mais audaciosos golpistas de Wall Street. Baseado na autobiografia de Jordan Belfort, o filme é quase uma recapitulação do filme "Wall Street", com Michel Douglas, para os tempos pós-nossa crise. Porém, diferente do drama cheio de culpa católica dessa vez a história segue aquela relativização deliciosa da moral, tornando a mensagem do filme ambígua, mas igualmente visível.

Apesar de Scorsese pesar obviamente o filme com o caráter moralista de quem reprova toda aquela vida hedônica e sem sentido, talvez cada um a interprete de sua forma; eu prefiro enxergar como um filme em que aqueles rapazes não são heróis nem vilões, mas chegaram onde chegaram por méritos próprios, enquanto o bater de martelo de uma impassível juiz leva 10 milhões em dinheiro para o governo à força de uma lei que bate forte no empreendedorismo selvagem. O roteirista usa frases fortes para quem deseja ficar do lado das inocentes pessoas que foram "enganadas" pela sua ambição e ganância (mas que nunca vemos a cara) e os compara a terroristas enquanto proferem frases de ódio aos EUA; ao mesmo tempo Scorsese (e o roteirista Terence Winter) dão ares de fanatismo religioso ao escritório de Belfort. Se isso está no livro, não saberia dizer, mas seria um sinal quase que contraditório do autor, pois até então temos a absoluta certeza que seus atos e consciência estão em uma uníssona harmonia.

O que mais impressiona visualmente em "O Lobo" é uma fotografia tão colorida quanto sombria, e que não deixa espaço nem no figurino nem na direção de arte para tons pessoais. Vemos apenas Belfort vestir um terno impecável, e, na maioria das vezes, azul, e seu melhor amigo Donnie Azoff (Hill) usar sempre tons claros e festivos. Porém, é interessante lembrar que o próprio Belfort em sua estreia em Wall Street vestia uma gravata colorida, e que ele próprio parece ter sido atraído para o "lado negro" da especulação através do excêntrico dono da primeira corretora onde trabalhou, Mark Hanna (uma inspirada participação de Matthew McConaughey). Note como diversos traços de Hanna vão aos poucos aparecendo em Belfort, da mesma forma com que os funcionários de sua própria corretora ganham feições e frases que os tornam, nas próprias palavras de Belfort, os Oompa Loompas de sua "Fantástica Fábrica de Dinheiro". O filme ganha fôlego na tensa história através de uma excelente seleção de músicas, que parecem sempre inapropriadas, assim como muitas das ações inicialmente hilárias daquelas pessoas se tornam com o passar do tempo embaraçosas.

Na revisão fica claro que a primeira metade é imperdível pela farofa regada a drogas e sexo sem culpa, mas na segunda metade, como o pai de Belfort sabiamente dizia, a conta tinha que chegar (culpa católica). É um filme pesado tanto do lado divertido quanto das consequências nefastas, como um divórcio que começa com uma criança sendo levada para a escuridão de uma relação fadada ao fracasso. Importante notar como a mulher do primeiro casamento de Belfort estava sempre com a razão quando conversava com o marido, e difícil entender o que fez o vendedor de sonhos comprar uma mulher perfeita (Margot Robbie) pelo bem prazer de ter uma mulher (quando no fundo ele já havia conseguido sexo).

O Lobo de Wall Street é um filme como poucos, pois ele nos entrega emoção sempre com a resposabilidade e o controle absoluto da direção de Martin Scorsese e sua equipe. Um trabalho sólido de atuações em um filme durável por pelo menos mais uma década.

# O Que Fazemos nas Sombras

Caloni, 2018-10-07 <cinema> <movies> [up] [copy]Taika Waititi é um diretor neo-zelandês. Ele uma fez fez um filme chamado Loucos por Nada, um indie onde estrelava o curioso ator Jemaine Clement. Sete anos depois os dois dirigem e estrelam este O Que Fazemos nas Sombras, que é uma versão mais longa de um trabalho homônimo feito em 2005. Então, vejam bem, esses cineastas estão empenhados em explorar as partes bizarras da existência humana, como seus mitos, em forma de mocumentário.

O que nesse caso é ótimo. Eles pegam essa ideia para vampiros (e um pouco de lobisomens, zumbis, etc). Os dois e Jonny Brugh fazem o trio de vampiros que dividem uma casa onde o maior problema é discutir por que Deacon não lavou louça nos últimos cinco anos, período que ele foi escolhido para a função, e por que quem for trazer uma vítima para o jantar não pode simplesmente colocar alguns papéis toalha no chão antes de perfurar o pescoço de sua comida?

Escrito por eles e dirigido com um tom de gore, com um ou dois momentos bem feitos e o resto trucagens de câmera pseudo-criativas que dão conta do recado graças à iluminação e computação gráfica, "O Que Fazemos..." consegue explorar várias situações do dia-a-dia (ou da noite-a-noite?) com o pano de fundo de como é ser um vampiro, ter séculos de existência, precisar ser convidado para entrar nos bares noturnos, etc. Há até piadas feministas, como uma serva que faz tudo para um deles e que espera um dia ser transformada também. "Se eu tivesse um pênis já seria uma vampira", protesta. Ao mesmo tempo temos Stu (Stu Rutherford), o amigo de uma vítima deles que virou vampiro e que agora é o humano mais sem noção que já fez parte de um filme de vampiros.

O humor que Clement e Waititi entregam em uma hora e meia é ágil e dá pouco tempo para pensar. Quando há muito tempo as gags não funcionam. Quando há pouco tempo as ideias são tão bizarras ("briga de morcegos!") que acabam funcionando. Quando esses amigos encontram uma gangue de lobisomens no meio da noite é um momento tenso, e descobrimos que os próprio lobisomens possuem seus problemas de convívio da matilha. É o frescor das ideias que sempre torna esse filme engraçado, original e imperdível.

# Juliet, Nua e Crua

Caloni, 2018-10-09 <cinema> <movies> [up] [copy]É curioso ver o ator de IT Crowd, Chris O'Dowd, fazendo um romance dramático, um pouco longe da série de humor onde é mais conhecido. Ele consegue estabelecer um personagem que para mim é a grande questão de "Juliet, Naked": quando a emoção por algum motivo fala mais alto nosso senso crítico fica gravemente abalado.

Veja seu personagem, Duncan. Ele teoricamente é um conhecedor de artes, dá aulas na cidadezinha local sobre filmes e séries relacionando-os com clássicos gregos. Ele é um apaixonado, mas sua visão da realidade que o cerca parece no mínimo deturpada. Prova? Por algum motivo que as falas de seu personagem e a interpretação do ator não deixam passar ao público, considera a TV a única coisa que não está decadente na sociedade atual. Se isso não soa no mínimo um disparate para você, talvez você entenda a mente desse introvertido rapaz.

De qualquer forma, esta sua opinião pop é um elemento a mais para entendermos por que ele venera tanto Tucker Crowe, um cantor de rock obscuro dos anos 70 que lançou alguns hits melosos rapidamente esquecidos. Para sempre.

Não para Duncan. Simplificando sempre sua visão crítica sobre o mundo, ele diz para quem ainda tiver paciência de ouvir que o cantor é um gênio e todas suas músicas obras primas. Alguém que anda sem paciência para isso, até porque escuta a mesma coisa por 15 anos, é Annie, sua namorada, que se juntou com o rapaz por ser a única pessoa minimamente interessante pela pacata região.

Para entender mais uma vez o nível de infantilidade desse professor de artes, os dois brigam quando ela faz um comentário negativo sobre uma versão da mesma música venerada por seu namorado. O único comentário negativo do site de Duncan, que graças ao milagre da internet reúne todos os fãs malucos do cantor desaparecido por décadas.

(O que me faz pensar que seu desaparecimento é mais um motivo para o surgimento de um ídolo, e por mais descabido que isso seja não está muito longe da percepção de sucesso da maioria das pessoas. Grandes astros no início de carreira foram imortalizados não por continuar seu bom trabalho, mas apenas por morrerem jovens.)

Mas divago, como Duncan.

Claro que o único momento que Tucker Crowe responde a alguém nesse fórum, no privado (claro), é quando a namorada de seu maior fã faz o único comentário sensato de todo o site, e que se alinha ao que o próprio Crowe vem pensando sobre si mesmo: sendo pai relapso de vários filhos espalhados entre várias mães, sua auto estima não anda das melhores. Esse álbum nunca foi grande coisa, constata. Mas ele lê o fórum de seus fãs. É uma construção de personagem cheia de detalhes sutis que Ethan Hawke mata a pau sendo apresentado como tentando ser um bom pai para seu filho mais recente. Crowe pode não ser um grande músico, mas está tentando pelo menos ser um pai dentro da média.

As situações em torno de "Juliet, Naked" são parte do roteiro padrão de romances nesse estilo, mas por causa dos personagens bem escritos o filme adquire um certo ritmo que é admirável, pois mesmo sabendo de todos os clichês surgindo não nos importamos com eles, mas com as pessoas em volta. Isso com certeza tem relação às ótimas atuações do trio principal, que compra a ideia de algo ligeiramente mais intimista do que o normal despretensioso dos romances medíocres.

Por outro lado a direção nos mantém sempre bem acolhidos em lugares que refletem a personalidade de cada um envolvido, desde o cafofo subterrâneo de Duncan que é um altar disfarçado do seu grande ídolo, ou a própria "residência" de Crowe, em uma garagem bagunçada, vivendo ao lado de sua ex. Além de soar natural (por não exagerar nas caricaturas) o filme com suas cores frias, mas presentes, tem aquele clima aconchegante britânico. E eu adoro filmes britânicos.

Mas voltando à grande questão que coloquei no início do texto, quero que preste atenção nela. Além de um romance entre pessoas este filme conta também sobre um romance que às vezes desenvolvemos com nós mesmos, por insegurança e uma auto afirmação vazia. É assim que Duncan alimenta sua obsessão por um cantor que ninguém mais dá a mínima. Isso o torna, de certa forma, especial. E por causa disso ele se agarra às suas convicções furadas até o fim, dando a oportunidade da melhor frase do filme: "arte não é para artistas, assim como a água não é para encanadores". Se essa frase não é genial e a obra prima de alguém, não sei o que pode ser.

# Pedro e Inês

Caloni, 2018-10-09 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]"Pedro e Inês" é uma viagem lindíssima por três tempos, três costumes e a mesma perda. Brincando com diferentes narrativas e suas trágicas coincidências, o estado da loucura pode ser impossível de mapear na razão ou é apenas a beleza do essencial que ofusca a rotina.

A história principal de Pedro e Inês, que compartilham nomes e relações nas outras duas histórias, termina em um sanatório. O filme começa lá e vai nos desvendando os devaneios de Pedro, que nos tempos atuais tenta trazer alguma luz ao clichê máximo do romantismo: o amor proibido.

Trazendo interpretações do elenco em mais dois tempos distintos, a monarquia e possivelmente um futuro pós apocalíptico (embora isso não seja certo), a narração de Pedro e sua história soa como um poema em prosa, pois possui a reflexão dos acontecimentos sem precisar explicar os detalhes, que vamos acompanhar em uma filmagem convencional, quase teatral, mas estilizada de maneira magnífica, imortalizada, pela arte e fotografia.

Esses detalhes estéticos são importantes, pois os três cenários são limpos, sem poeira, como se os três estivessem acontecendo de fato como Pedro imagina: não com a separação de séculos, mas em paralelo. E se formos levar a questão metafísica que ele levanta, sobre a alma, imortal, sendo condenada a sofrer o mesmo destino várias vezes, o que é o tempo senão a situação dos costumes de uma época? Os seres humanos continuam humanos, e junto deles seus já conhecidos pecados: ciúmes, poder, ambição, desejo por normalidade às regras vigentes.

Pecando pela perfeição extrema na narrativa, "Pedro e Inês" parece assim elevar o essencial: Pedro precisa de algo para viver, para ser completo. Esse alguém é Inês. Mas por analogia imagine que não fosse essa amada sem personalidade e apenas beleza. Ela poderia ser uma metáfora mais poderosa ainda, sobre o que cada ser humano deseja mais que tudo. E isso, segundo o filme pessimista, nunca lhe será dado pelas situações da época (ou pela natureza humana).

A interpretação de Diogo Amaral é do mesmo rapaz, preso mentalmente no tempo e espaço onde a história se passa, incapaz de se desvencilhar de sua tragédia e ainda capaz de perceber que ela aconteceu em outros momentos da História, em outras transformações de sua mesma alma. Amaral é apenas impressão que nos traz tensão. Ele e os outros atores não estão ali para criar pessoas de carne e osso, mas para representar peças que se juntam em um emaranhado simples de sensações. É impressionante que mesmo sem muita história para contar, ou com uma história previsível para se desvendar, o filme consiga seguir um ritmo graças à narração apaixonada do ator.

Mas não necessariamente ele vai agradar a todos. Solene e com uma trilha sonora coerente, "Pedro e Inês" pode dar sono em um espectador desatento em um primeiro momento, podendo soar como uma história que já se viu tantas outras vezes. Mas calma, respire e pense nas diferenças das outras histórias. Aqui o objetivo não é encontrar semelhanças ou diferenças desses personagens em diferentes momentos do tempo. Ele é algo mais como A Viagem (Cloud Atlas), onde é a essência que nos transporta para as lendas. Esqueça o amor proibido; foque no que você sempre quis e que por algum motivo não está conseguindo.

# A Odisseia de Peter

Caloni, 2018-10-10 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]É difícil imaginar o que se passa pela cabeça de uma criança de 12 anos. E essa é a sensação ao assistir A Odisseia de Peter, um filme que lida com a quebra repentina de laços familiares, culturais e linguísticos de um garoto russo e sua incessante vontade inconsciente de conseguir essas raízes de volta.

Os diretores estreantes Anna Kolchina e Alexey Kuzmin-Tarasov pegam uma vaga história dos anos 90 e adaptam nessa aventura que é narrada a partir dos olhos do pequeno Peter, interpretado pelo ator-mirim Dmitriy Gabrielyan. O resultado é tão onírico em alguns momentos que mesmo que você não conheça nada de cultura russa irá se encantar com uma nostalgia infantil latente, vinda direta da imaginação de uma criança que tem que lidar com responsabilidades que seus pais o impuseram ao mudar para a fria mas sem neve Alemanha.

Aliás, note como a própria realidade da vida do pequeno Peter soa como uma interpretação dos piores momentos: acordar cedo, o frio sem neve, os colegas estranhos a ele, o ocasional bullying. Somado a tudo isso temos a fotografia que transforma tudo em não convidativo; frio, escuro, impessoal.

Ao mesmo tempo, intercalando o dia a dia, testemunhamos seus sonhos noturnos onde ele revê momentos cheios de cores banhadas pelo sol com as duas pessoas favoritas de sua vida: a avó (babuska, do russo) e sua amiga mais velha. Enquanto com a avó e a casa onde passou a infância soam como fortalezas emocionais para Peter, com comida, música e pequenos prazeres bucólicos, seus momentos com sua amiga soam mais exploratório, mas que igualmente nos remete ao ambiente onde ele estava acostumado a explorar, e que agora é impossível. São esses os momentos mais ricos de sua vida passada.

O filme é puro desejo. Peter não esboça nenhuma razão em suas ações, e não se pode culpar uma criança por não agir com disciplina, pois seus culpados em última análise são seus relapsos pais, que se preocupam com o filho, mas parecem incapazes de agir (não fica claro por quê). Pegando carona na recorrente história dos refugiados, o filme tenta universalizar a situação de quem deixa sua pátria mãe em busca do desconhecido. Uma visão um tanto poética, no mínimo.

# O Criador de Universos

Caloni, 2018-10-10 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]O Criador de Universos (El Creador de Universos no original) em seu próprio título já revela a petulância de um mini-diretor caseiro. E a primeira cena já revela a picaretagem de alguém que não quer ir pra escola. A análise da criação de um filme é a melhor parte, e a criação de seu roteiro a pior. Infelizmente o filme nos mostra muito da pior parte e muito pouco da melhor.

Essa, claro, é a percepção de quem não sabe nada sobre o filme e se baseia inteiramente no que é visto dentro do filme. A história por trás, contudo, pode te interessar: o jovem Juan possui Síndrome de Asperger e passa o dia criando histórias dramáticas de assassinato com sua avó, Rosa, de 96 anos. A diretora Mercedes Dominioni é sua irmã e resolveu filmar uma história sobre ele. Mas claro que para quem vem de fora não há qualquer informação sobre isso no filme, o que torna tudo muito insípido.

Porém, a brincadeira toda não se resume a isso. Ao nos mostrar um garoto com uma câmera de mão filmando a sua avó e a si mesmo e depois nos mostrar o resultado das filmagens o filme está atiçando nosso lado filmmaker e criando duas camadas de ficção documental. Em uma delas temos vídeos caseiros feitos por alguém obviamente sem habilidade alguma de cineasta. Na outra se trata da observação do que a popularização das câmeras trouxe ao mundo e um questionamento interessante: é uma coisa boa?

Talvez seja. O grande plot do filme é a avó do garoto, lúcida apesar dos 96 anos. As filmagens podem ajudá-la a manter a lucidez em vez de apenas definhar em casa tomando remédios. Como não nos é revelado praticamente nenhum detalhe dessas duas realidades ficamos na mesmice: o garoto é viciado em novelas de crimes, a avó aguenta o guri brincando de cineasta e a verdadeira cineasta por trás das câmeras decide que esta é uma boa história.

Criando uma tela muito fina de cotidiano, sem personagens que se prezem, o roteiro adaptado da realidade de Mercedes apela para o "humanismo pelo humanismo" e acaba soando banal demais, sem potência para conseguir erguer alguma narrativa que seja. Em resumo: ele acaba sendo chato, ainda que sua história real, fora das câmeras, seja bacana.

O que podemos analisar em um filme como esse é como ele estragou a experiência, e o que podemos fazer para aproveitá-lo é entender o que saiu de errado. Eu aposto na falta de detalhes suficientes do pano de fundo onde a história se passa, a falta de cuidado em editar a narrativa principal para obter detalhes mais interessantes ou a falta de bom senso em fazer um filme como esse. Seja como for, tem algo faltando no universo desse criador.

# Rosas Selvagens

Caloni, 2018-10-11 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Wild Roses é uma combinação perigosa e sutil entre a defesa da liberdade da mulher e as regras rígidas e sem sentido da religião católica. Quer dizer, algo mais ou menos nessa linha, porque a sutileza do roteiro e atuações nos mantém sempre pouco atentos para o que o filme realmente quer dizer. Trocando em miúdos: é um filme que desperta o desinteresse pela sua heroína.

Iniciando com um mistério em torno de sua visita ao hospital, onde não sabemos se ela possui uma doença grave ou grávida (e se for a segunda opção, se fez um aborto ou entregou o bebê), essa mãe de duas crianças é hostilizada pela mais velha, que possui problemas de temperamento e claramente nunca aprendeu limites com sua mãe, além de soltar as observações mais perspicazes do filme inteiro. Isso vindo de uma menina de uns 10 anos de idade é algo a se considerar.

As atuações de Rosas Selvagens não ajudam nem um pouco. A diretora polonesa Anna Jadowska não consegue se desvencilhar dos olhares de perfil e de baixo de seus atores e com isso nós, espectadores, pouco conseguimos extrair dos personagens do filme. Depois de quase uma hora inteira construindo a tensão o evento climático ocorre, o único no filme, e que termina com um anti-clímax. E ainda por cima o final é tão conformista que gera verdadeira repulsa.

Mais empenhado em nos mostrar belíssimos enquadramentos da natureza polonesa em ação, com diferentes tons claros de vestidos longos sempre iluminados pela luz do sol, Rosas Selvagens, como o próprio nome já parece acusar, é uma telenovela sem paixão e sem diálogos; um verdadeiro quebra-cabeças de três ou quatro peças que é disposto sempre da forma errada para o espectador por todo o tempo da projeção.

Porém, o exercício de tentar entender aquelas pessoas sem sequer entender quem são aqueles personagens poderia ser um estudo da sociedade polonesa, ainda entregue fortemente nas tradições católicas, incluindo a moral e os bons costumes. Mas nem isso é forte o suficiente, pois como já citei, uma criança que acaba de fazer a comunhão é a criatura mais mal-educada de um vilarejo que teria tudo para ficar escandalizado; mas nem isso temos para alimentar a tensão.

Todos odeiam essa mulher cuja filha a repudia e o marido distante desconhece. Ela vive em uma verdadeira solitária cercada de pessoas estranhas, incluindo sua própria mãe. Se este é o grande problema do filme ele não entrega nada além do conformismo covarde e desnecessário.

# Um Noir nos Balcãs

Caloni, 2018-10-11 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Era pra ser uma história simples sobre perdas e auto-destruição, como o ótimo Em Pedaços (do diretor Fatih Akin, com Diane Krueger), que de bônus tem uma trilha sonora ótima de rock pesado. Mas Um Noir nos Balcãs é apenas um filme que lembra vagamente o gênero noir, e resolve aplicar gracinhas cinematográficas no meio que não fazem o menor sentido, e de quebra tem uma trilha sonora pop bobinha. A protagonista até usa o título da música-síntese de uma cantora pop, Cyndi Lauper: "Girls Just Wann to Have Fun". E o único que não tem diversão nisso tudo é o espectador.

Isso porque partindo de uma história simples -- uma mãe com a filha desaparecida há seis anos -- o filme mistura uma lógica temática que envolve propagandas antigas de cigarro como o inconsciente coletivo agindo. Mas além disso corta a história em pedaços, que nada contribui para entendermos seus personagens nem a história, que avança a passos de tartaruga e de forma confusa. Porém, mais uma vez, não é a forma confusa e de moral duvidosa de um noir, mas confuso por ser confuso, mesmo.

Além dos truques com as propagandas de cigarros -- um achado divertido em si mesmo -- há também o uso indiscriminado de movimento de câmera, brincando com a percepção do espectador e nos jogando longe da ficção, como quando a câmera deita junto quando alguém derruba uma árvore (muito brega), ou "piscadas" feitas em alguns momentos em que alguém está acendendo o isqueiro ou socando alguma coisa. Nada disso contribui com a história e é mera diversão estética do diretor Drazen Kuljanin, que quer que olhemos para ele em vez do filme.

Não é possível extrair significado de toda essa bagunça sem ritmo exceto a própria estética aplicada no filme. Não é um filme sobre uma história. A história é mera isca para apreciarmos vídeos antigos de médicos promovendo o fumo ou imagens de bebês que piscam em alguns momentos. Um Clube da Luta sem imaginação nem propósito preparado artesanalmente em dois dias na Suécia e cinco na Sérvia. Não me admira que tenha sido feito tão rápido: não há roteiro enquanto o filme pisca para você. Vai um cigarro aí?

# José

Caloni, 2018-10-15 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Faço uma observação a respeito do pano de fundo de "José": há três ou quatro passagens bíblicas sobre homossexualidade como um ato condenável aos olhos de Deus. Espalhadas no Antigo e Novo Testamento, elas estavam mais ou menos perdidas antes dos protestantes atuais, os evangélicos, interpretarem toda a Bíblia como leis escritas em pedra para todo o sempre. Pelo teor dessas citações elas poderiam muito bem ser contra o ato de luxúria em si, um motivo suficiente entre os heterossexuais para condená-los pela fúria divina. Por que ser gay teria um peso especial no julgamento divino? Simplesmente não faz sentido, mas o que não quer dizer que não há um peso negativo em uma sociedade que segue tais leis.

E isso fica muito claro em "José", onde seu protagonista-título é, como reza o clichê, uma "pessoa do bem", trabalhadora, mas vive em um dos países mais pobres, violentos e reliosos do mundo. Coincidência?

De origem humilde, José trabalha e ajuda sua mãe onde pode. Sua rotina é conhecida por qualquer pobre que mora em uma região metropolitana. O acordar muito cedo para pegar o ônibus, o almoço apressado e os poucos momentos gastos no celular. O filme desmascara essa rotina com naturalidade e ao mesmo tempo a torna interessante e ritmada.

Nos momentos de lazer José (Enrique Salanic) se encontra com seu namorado, Luis (Manolo Herrera), também um trabalhador honesto, da construção civil. Ambos se dão bem e não há praticamente nada de errado nesta vida. Exceto a questão religiosa que permeia a sociedade da Guatemala como uma lei absoluta, e que portanto se torna um peso para a religiosa mãe de José (Ana Cecilia Mota), que pede a Deus que perdoe seu filho (o texto não diz, mas o subtexto não pode ser mais claro: perdoá-lo por ser gay).

A caracterização de uma vida cotidiana simples e realista é vital para entendermos como esse único detalhe na vida do protagonista o torna um monstro aos olhos da sociedade, pior do que um rapaz que engravida uma moça e foge de suas responsabilidades. Acertando mais uma vez, o filme nos mostra que onde quer que a rotina de José passe lá estão pessoas pregando a Palavra, no ônibus, nas ruas, na imaginação popular.

O diretor chinês Li Cheng se mudou para os EUA em 1999, mas desde 2016 tem vivido como nômade, observando as sociedades em torno do globo. Nos últimos dois anos viveu na Guatemala e é dessa vivência que ele nos entrega sua segunda narrativa do homem comum, uma ficção praticamente documental em seu peso, mas com um estilo peculiar.

A fotografia escura, por exemplo, apesar de feia e suja, demonstra com perfeição a marginalidade da vida dos Josés da Guatemala. Ele já é uma figura esquecível por ser pobre e ter um subemprego, mas se encontra totalmente na penumbra quando está com seu namorado, ou até quando trocam mensagens de texto durante a noite. Mal se vê seu rosto iluminado pela tela do celular.

Além disso, as constantes tomadas da metrópole apinhada de gente indo e vindo de diferentes lugares, além do amontoado de casas, fios, e luzes noturnas testemunham o caos urbano não apenas da cidade, mas de mentes como a do simples José, que apesar de um fiapo de personagem manipulável e entregue ao seu destino, possui suas linhas sendo suavemente puxadas pela mãe e pelo namorado.

Este é um filme que ganha sua força pela sua irrelevância. É um estudo natural, mas ao mesmo tempo crítico, sobre as barreiras em nossa vida construídas pelos outros. Nesse caso é a religião, mas é uma mensagem poderosa o suficiente para se tornar universal

# Poderia Me Perdoar?

Caloni, 2018-10-15 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Baseado em uma história real. Isso é o que lemos no começo de "Poderia Me Perdoar?", seguido de uma história que talvez fosse difícil de engolir se não nos fosse informado que tudo aquilo (ou boa parte) aconteceu.

Ou, o mais provável, o filme nos traz alguns acontecimentos mornos o suficiente para se tornar chato no meio do caminho, e como todo aviso de "baseado em uma história real", ele pede desculpas ao espectador por não ser tão visceral se esta fosse uma fição com alguma liberdade criativa.

Porém, o que importa é que o filme dirigido pela atriz Marielle Heller, cujo roteiro é assinado por outros dois atores, Nicole Holofcener e Jeff Whitty, convence do começo ao fim (com uma pequena ressalva no final que irei comentar abaixo) sem precisar de nenhum daqueles subterfúgios que tentam recriar a arte maior que a vida. Pelo contrário: é um filme simples, sutil e literário (há várias falas e pouca ação), que vai entregando os acontecimentos de maneira burocrática, é verdade, mas nunca apelativa.

A história é simples e poderia acontecer com qualquer um: a escritora bem-sucedida de biografias dos anos 70 e 80 Lee Israel (Melissa McCarthy) já não é mais tão famosa agora, em seus 50 anos, e para sobreviver começa a falsificar cartas de famosos e vender a colecionadores.

Se tornar uma biógrafa tão boa a fez ser invisível, o que é péssimo para os negócios, como sua editora conclui. Além disso, interessada em fazer um livro sobre uma comediante obscura cujo nome já esqueci, Israel está nitidamente em descompasso com o mundo real, o que já se torna óbvio em sua aparição em uma festa cheia de escritores de onde ela sai alguns minutos depois de ter bebido alguns drinks e levado dois papéis higiênicos usados do banheiro chique da anfitriã.

Por outro lado, seu conhecimento íntimo de alguns autores permite que ela extraia o melhor de suas já finadas personas e engane a maior parte do público interessado em guardar pedaços de papel que foram manipulados por tais escritores. Não fica muito claro o que tanto fascina esse fetichismo em particular, mas fica claro que antes de Israel surgir no negócio não fazia muita diferença se as obras assinadas eram ou não verdadeiras, o que nos diz muito sobre o estado da arte literária atual e seus escritores fantasmas de gente que já morreu.

Mas voltemos a Lee. Se você ainda não pescou a ideia hilária de uma escritora anti-social que escreve biografias como ninguém, não se preocupe: nem os criadores desse filme pegaram a sacada, e preferiram se fixar no lado tragicômico da situação atual de Israel, e não em sua persona contraditória. Essa não é a melhor estratégia para nos dar um pouco de empatia pela autora, mas ainda assim Melissa McCarthy consegue nos entregar uma pessoa que é sofisticada dentro de suas próprias limitações artísticas, e acaba fazendo pouco de si mesma em praticamente todas as situações do filme. Ela consegue até se tornar ridícula quando deveria levantar uma bandeira anti-machista (ou o que quer que o valha na cartilha política atual) ao comentar indignada que Tom Clancy vai ganhar uma fortuna pelo seu último trabalho.

Além disso, há um problema com seu inusitado amigo que se torna cúmplice de seus crimes de falsificação, o obscuro e gay Jack Cock. Interpretado com uma mistura entre bon vivant e decadente pela idade por Richard E. Grant, ele poderia muito bem não existir de verdade na história, pois ele se assemelha mais a uma muleta narrativa que um ser humano real. Ele faz lembrar o amigo imaginário de John Nash em Uma Mente Brilhante, pois aparece apenas para os propósitos de Lee (nem que seja ir para o bar).

Apresentando em sua reviravolta a única peça de um quebra-cabeças que parece exageradamente grande -- o FBI? sério? -- "Poderia Me Perdoar" é uma conversa semi-sincera sobre a autoria da arte, e utiliza seu plot apenas como isca para mais um drama sobre escritores fracassados.

# Garotas em Fuga

Caloni, 2018-10-16 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Garotas em Fuga é uma versão adolescente de Garota Interrompida com um andamento mais leve -- porque não há atrizes à altura -- e uma história mais pesada -- porque é ela que precisa apresentar seus personagens.

Não se trata de um estudo de personagem, como o filme de Angeline Jolie e Winona Ryder, porque vamos descobrindo aos pouco sobre essas três garotas que fogem de um sanatório para jovens moças que por motivo ou outro precisam se isolar da sociedade e manter suas vidas na base de remédios.

A protagonista é uma jovem perturbada com tendências suicidas (Lisa Viance) que precisa encontrar seu pai a todo custo e que impulsiona um road movie simples, despretensioso, parte na floresta. Episódico graças à sua companheira viciada (Yamina Zaghouanie) que rouba a cena em todo momento que participa (daí a dobradinha Ryder/Jolie mais uma vez), o terceiro elemento é uma garota que esconde seu trauma através da ansiedade infantil de comer compulsivamente (a adequada, embora clichezaça, Noa Pellizari).

O trio de atrizes e sua diretora estreante Virginie Gourmel (belga) usam o roteiro do também diretor Micha Wald para emplacar um thriller dramático que se aproveita de luz, sombra e cinza para dar o tom sombrio adequado para sua história onde uma jovem de 17 anos não consegue suportar o peso de uma realidade a esmagando todo dia. Não é à toa que ela está sempre com um moleton roxo, que é uma cor clássica para indicar morte no cinema. Sua escolha não é entre encontrar o pai e ser feliz ou tentar se matar (e eternamente presa em uma clínica), mas entre viver uma vida que vale a pena ser vivida ou simplesmente desistir.

Este é um filme cru com reviravoltas naturais e que portanto não precisa manipular seus personagens, que são forças da natureza. A amizade inusitada e rápida entre uma pré-adolescente e um garoto de cinco anos gera os momentos mais reflexivos do filme, que se esforça para não soar clichê, utilizando de metáforas com animais inocentes perambulando pela floresta ao mesmo tempo que aborda questões adultas entre crianças, e é de onde vem sua força dramática. "Por que vivemos em um mundo onde a realidade bate à porta tão cedo de alguns jovens?" deveria ser a pergunta que o filme faz. "Porque a vida real cedo ou tarde acontece e o quanto antes as crianças forem introduzidas a eles melhor" seria a resposta correta. Mas não estou certo de que este drama é sério o suficiente para abordar respostas corajosas como essa.

# O Termômetro de Galileu

Caloni, 2018-10-16 <cinemaqui> <mostrasp> <cinema> <movies> [up] [copy]Este documentário tem por objetivo inicial fazer você cair de sono. Isso porque a diretora/roteirista/atriz portuguesa Teresa Villaverde evita enquadrar a câmera para nos prender a atenção. Ela prefere uma abordagem mais despojada. A resposta adequada e respeitosa para um filme desse é ser um espectador também despojado, que começa a roncar antes dos dez primeiros minutos de projeção.

Mas isso pode ser algo injusto de se fazer, pelo menos em um ou dois momentos do filme, principalmente próximo do final. Coloque seu despertador, pois o começo não é necessário. O filme é sobre o cineasta italiano Tonino De Bernardi na região de Piemonte (Itália), sobre seu cinema underground italiano, mas também para falar de sua família e a troca entre gerações; Villaverde caminha com Bernardi até os primórdios de sua origem, através de seus avós, como morreram, etc. Em um primeiro momento entrevista sua avó, muito simpática, mas apesar da naturalidade este parece um caminho já percorrido quando ela fala sobre a época do fascismo que viveu.

Sim, esta é uma geração que viveu o fascimo de verdade, antes de George Orwell nos alertar que no futuro essa e outras palavras seriam reinterpretadas ao bel prazer de adversários políticos. Não deixa de ser interessante voltar brevemente ao passado pelos olhos de quem o viveu, mas quando nem a câmera está interessada em focar ou enquadrar o ronco do espectador continua.

Da mesma forma uma mini-"entrevista" com dois de seus netos assemelha-se mais a um vídeo de família, onde cada segundo parece irrelevante, pois é a visão de crianças sob a máscara do social. Elas já perderam a espontaneidade, assim como quase todos que participam do filme, relatando morosamente textos em apenas um tom, tentando de todas as formas te fazer perder o fio da meada. Conseguem. Várias vezes.

Mas há um momento mais poderoso onde o cineasta em si comenta quando ele descobriu que para ser cineasta bastava ter uma câmera. É poderoso porque a diretora que o filma parece ter ganho também a sua primeira câmera, sequer sabendo o botão para parar. E parece ser o único momento autêntico de todo o longa (longuíssimo).

(Esse detalhe me faz lembrar de outro filme dessa Mostra, O Criador de Universos, que também parece nos mostrar que essa ideia de hoje em dia qualquer um poder filmar não é tão boa assim.)

Quase sempre usando sua câmera como microfone, o filme está querendo encontrar momentos dignos de ser filmado, como a face do cineasta quando ele vai falar sobre o suicídio do avô. Fica claro que a documentarista resolve pegar a câmera porque o momento merece, o que nos ajuda a desvendar o resto do filme: quase mais nada merece ser filmado ou visto.

(Galileu descobriu que a densidade depende da temperatura, criando assim seu termômetro que leva o título deste filme. Pela análise da densidade narrativa podemos também concluir que a temperatura tende a zero kelvin.)

# A Rota Selvagem (Andrew Haigh, 2017)

Caloni, 2018-10-17 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Rota Selvagem pode parecer simples pelas suas premissas tantas vezes explorada. O garoto que se identifica com um cavalo prestes a ser vendido e abatido por não servir para sua função é exatamente o que o diretor/roteirista inglês Andrew Haigh precisa para materializar o sonho americano em seu formato mais cru, tendo como seu herói uma mente jovem e sem preconceitos. E o resultado é devastador, e seria ainda mais, se não fosse o jeito americano de fazer filmes.

A história gira em torno de Charley (Charlie Plummer), cujos pais o abandonaram quando jovem. O pai de Charley não é uma criatura abominável como poderia ser em uma versão mais maniqueísta do filme; vemos que ele é esforçado e dentro dos seus limites tenta cuidar do filho. Aliás, nem o chefe de Charley no negócio de cavalos de corrida, Del (Steve Buscemi irreconhecível e muito bom), é tão caricatural quanto poderíamos também imaginar para um personagem de moral duvidosa. Com personagens realistas o drama se torna muito mais poderoso, e o grande conflito acaba recaindo na própria realidade; a vida como ela é.

E a vida pode não ser nada fácil dependendo para onde o vento sopra. Fascinado e empenhado em cuidar dos cavalos, Charley obviamente se identifica com eles. Especialmente com um chamado Lean on Pete (o nome original do filme), que não é um corredor particularmente habilidoso, mas faz o trabalho, desde que estimulado com um dispositivo de eletrochoque (uma prática ilegal que mantém Lean on Pete ainda no páreo das corridas de curta distância). O fato de Charley estar trabalhando para ele e sendo "alimentado", assim como Lean on Pete, através de pagamentos pontuais (com dinheiro/alimento) também vira uma ótima metáfora/analogia entre os dois. Quando Charley pergunta a Del sobre o pagamento do dia de valor mais baixo ele até explica: "eu paguei o seu almoço, não foi?".

O ritmo do filme de Andrew Haigh consegue encontrar razões para cada movimento do garoto, que precisa fingir ter uma idade maior do que tem para evitar ser pego pelo conselho tutelar. Acaba sendo um filme sobre a descoberta da vida adulta, mas da pior maneira. É visceral em alguns momentos, mas sem exageros, pois Haigh está mais interessado na mensagem toda, e não em um ou outro evento. Quando Charley, ingênuo, pergunta à esposa de um sujeito mal-educado por que ela suporta esse tratamento, a resposta, surpreendentemente honesta, é uma forma simples de resumir o que Haigh quer dizer com a jornada do rapaz e com suas dificuldades, transportando as mesmas dificuldades de formas diferentes para os outros personagens do filme.

E dessa foram ele as humaniza, e transforma a vida difícil no grande vilão. É uma crítica social óbvia à falta de oportunidades para crescer dos mais desafortunados, seja na criação, na educação, no preparo psicológico ou até na falta de recursos, mesmo. Uma crítica devidamente preparada, com o caminho traçado, para dar a impressão que este é o caminho que mais ocorre com as pessoas. Há diversas "lições" que Charley aprende com Del e seu pai e outros, que também enriquecem a mensagem.

Assim como A Qualquer Custo, este é um filme tipicamente americano. Bom, A Qualquer Custo é tipicamente texano, mas ambos lidam com questões universais dentro da cultura e dos valores estado-unidenses. Então podemos dizer que esta é mais uma continuação, desde 2008, da crítica crescente ao capitalismo malvadão. E é soberba.

# Guerra Fria

Caloni, 2018-10-17 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]Guerra Fria é o tipo de filme que acerta em tantos níveis que se torna injusto tentar resumir todas essas camadas de uma só vez. Porém, podemos dizer que obras sobre essa época tenebrosa que o título confessa geralmente usam apenas a atmosfera conspiracionista para se estabelecer e se esquecem de como as pessoas viviam na época. Felizmente o novo filme de Pawlikowski está concentrado na natureza humana de maneira tão intensa que o resultado é uma síntese brilhante do que significou uma era.

A história começa com músicas e cantos belíssimos dos camponeses da Polônia, anexada pela União Soviética. O plano do maestro Wiktor (Tomasz Kot) é capturar o que há de melhor entre os artistas simples do povo e mostrar ao Partido. Wiktor é um polonês orgulhoso de sua origem, como podemos notar quando este observa com pesar uma igreja destruída e o fato que seus cantores não poderão cantar as canções folclóricas com suas belíssimas vozes em sua língua-mãe. Porém, bonitão, ele também possui desejos mundanos, e logo se engraça com Zula (Joanna Kulig), uma polonesa que também sabe jogar o mesmo jogo que ele para se manter vivo.

Esse começo com cantores atinge diretamente o nosso coração através das vozes e canções daquelas pessoas, que por causa disso consegue amolecer em meio aos planos burocratas dos russos de exaltar a nova República através dos povos dominados. E quando vemos o resultado esperado por eles, de alterar as letras para exaltar o ditador Stalin, é de partir o coração. Uma mistura de asco com medo de um dos genocidas mais aclamados da História. Pawlikowski está interessado, como o Grande Irmão em 1984, em destruir almas, e não apenas apagá-las. Para isso ele utiliza seus personagens Wiktor e Zula como incapazes de ser felizes a partir do momento que se conhecem e pelos anos que se seguem, seja do lado direito ou esquerdo do muro de Berlim.

Aliás, note como não apenas o uso de preto e branco e da razão de aspecto quadrada da tela nos localiza historicamente, como é usado para exaltar a irrealidade retratada. A paleta de cores acizentada costuma ter um efeito onírico por fugir um pouco mais da realidade, mas Pawlikowski vai um pouco além, usando reflexos como símbolos para criaturas sem alma. Dessa forma, ainda que Wiktor no piano seja perfeito em sua performance, a cena em que o vemos fazendo isso começa com o reflexo das teclas e de suas mãos no piano, indicando como ele se comporta como mero autômato para se manter vivo em um país de espírito massacrado.

Porém, o filme vai mais ainda além, quando vemos o mesmo Wiktor do outro lado do muro, em Paris, tocando a mesma música em um bar, e novamente o diretor começa a cena mostrando o reflexo das teclas no piano (embora invertida; direita/esquerda; um toque de gênio), e o músico novamente se encontra executando automaticamente a performance, diante dos outros músicos, parados, inúteis para o acompanhar, preocupados com tamanha falta de alma à "tarefa" de tocar um instrumento, eles que tocam empolgadíssimos jazz e outros ritmos mais animados.

Ou seja, este não é um filme que quer apenas criticar o regime comunista autoritário do norte, o que seria simples demais, mas também a falta de alma no mundo capitalista, que cheio de cores, luzes, músicas excitantes e barulhentas, mulheres e álcool fáceis remete à mesma falta de significado nas ações das pessoas que nele vivem, demonstrando o paradoxo da liberdade plena como uma outra espécie de prisão. Isso fica claro quando Zula, apesar de gravar um disco e fazer sucesso, mal consegue conter seu desespero niilista ao som de Rock Around the Clock (um símbolo do nascimento do rock estado-unidense).

Guerra Fria não é um filme apenas sobre pessoas, mas como essas pessoas são afetadas pelo espírito do tempo. É um filme difícil, pois não há solução para seus personagens. A redenção ocorre apenas via religiosa, a única fonte presente na memória das pessoas (quando os regimes comunistas caem, geralmente a primeira coisa que as pessoas fazem é reconstruir as igrejas e seus rituais, antes proibidos). Também não é um filme sobre cortina de ferro, conspiração e tratamento desumano. É uma tortura psicológica, lenta e sistemática, que esmaga a alma dos mais desavisados que entraram na sala de cinema.

# A Favorita

Caloni, 2018-10-18 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Favorita é um filme de época da realeza, mas filmado frequentemente com uma câmera olho de peixe e sempre de um ângulo baixo em longuíssima corredores, essa é uma abordagem fantasiosa, quase surreal. Mas nada é mais surreal nessa época do que os próprios acontecimentos em torno da rainha, que pra variar é uma pessoa doente cercada de parasitas.

Aqui temos uma mescla da história da garota cuja família se deu mal, mas graças à sua esperteza e educação tem a chance de dar a volta por cima às custas de sua prima, a conselheira e amante da rainha. O papel cai como uma luva para Emma Stone e seu jeito levemente debochado. Ela torna mais leve o que geralmente é tratado com excesso de pomposidade.

Por outro lado, a conselheira retratada por Rachel Weisz possui uma impetuosidade planejada que transborda personalidade, ainda que cruel. Porém, quem possui o luxo de não ser cruel e ao mesmo tempo viver na mordomia? Talvez nem os serviçais.

E para terminar a rainha Anne, vivida por Olivia Colman, é uma doente temperamental, que necessita mais de carinho do que de conselhos. A maquiagem a retrata como uma pessoa sempre debilitada que luta para manter sua mente sã e governar a Inglaterra.

Este é um filme que contém personagens nada agradáveis. A própria criada que almeja recuperar seu status caracterizada por Stone possui a simpatia do espectador apenas porque ela começa o filme de baixo, caindo na lama. Porém, se prestar atenção na relação que vai se desenvolvendo entre as duas e a rainha vai perceber que é difícil julgar apenas baseado no caráter das pessoas, pois a conselheira de fato possui uma função para o reino da Inglaterra e para a rainha, enquanto Stone apenas quer se dar bem. A maior riqueza do filme são suas nuances, pois elas nunca nos deixam pensar em termos de preto e branco.

Assim como as diferentes texturas e cores das paredes, chãos e roupas daquelas pessoas. Note como não há uma norma nem nisso, e se uma hora há muito vermelho em um quarto na outra ele é bege e sisudo demais. A mesma coisa das pessoas, alguns com maquiagem e perucas de mais, outros de menos. Alguns são sutis em seu tom maquiavélico e outros possuem a excentricidade inerente à nobreza alienada do mundo real ao carregar um pato (!) para onde quer que vá. Mas não se engane: são todos caricaturas, e não personagens feitos para serem reais.

Os únicos seres que confundimos como humanos, pois eles possuem uma certa maldade inerente à nossa natureza e que os movem, são essas três mulheres. E olhe como elas caminham como peças em um tabuleiro fantasioso de xadrez, algo evidente no próprio piso, mas ressaltado pela câmera olho de peixe, que permite mostrar todo o recinto da cena, mas que distorce os lados, incluindo o próprio piso, que se estica para os lados como em um sonho onde as leis da física nem sempre são as mesmas. Há um momento onde isso é exagerado ao máximo, em um corredor visto completamente esticado, e que nos remete para a loucura das pessoas dentro daquela casa.

Até a trilha sonora, baseada em tons únicos e repetitivos, subverte um pouco esse lugar comum das músicas pomposas de filmes sobre a nobreza. Aqui há o desconcertante, o que nos deixa inquietos, apreensivos, alertas. Qualquer movimento, apesar de friamente calculado, pode se desenvolver diferente do imaginado. Parte da graça está em acompanharmos a tensão da rivalidade entre as duas com esse som como pano de fundo.

A Favorita não tem em sua história nada que já não tenha sido visto nos inúmeros eventos históricos e seus filmes. Esse particularmente nem é tão engenhoso. O forte do filme é apostar em nosso senso estético e construir com isso a estranheza tão óbvia dessa época, mas que por algum motivo poucos possuem a coragem de demonstrar em filmes caros como esse. Nem todos podem se dar a esse luxo.

# Sofia

Caloni, 2018-10-18 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]"As pessoas conseguem se acostumar com tudo", um personagem diz em certo momento de Sofia, um filme que se você não parou pelo menos por alguns minutos para refletir após ter assistido, pense de novo. O personagem tem razão.

Esse é daqueles filmes que brinca com nossas percepções de certo e errado. Ele vai fazer alguém que está predisposto a atacar culturas machistas a ter algumas boas surpresas em sua reviravolta final. Mas mais do que isso, vai nos fazer pensar em vários aspectos do que permeia nossa noção de moral e costumes, incluindo a questão das oportunidades na vida. Porém, principalmente, vai nos fazer rever a ideias que nós temos sobre o que é uma vítima.

E, acredite, no final você irá pensar se existe de fato alguma vítima, ou tudo são oportunidades para melhorar de vida.

O filme segue um tom intimista no seu começo, apresentando uma família durante o almoço que acaba revelando duas coisas: este também é um almoço de negócios (uma oportunidade para essa família humilde melhorar de vida) e que a jovem Sofia estourou sua bolsa ao acabar de descobrir que está grávida (um empecilho, como qualquer um que conhece as culturas do Oriente Médio sabe muito bem).

Esse roteiro já seria ótimo como uma peça de teatro, mas sendo cinema nada substitui a câmera na mão, os zooms exagerados nos rostos dos personagens e a captura do momento exato daquela expressão do personagem que fala por mil palavras. E considerando o fundo de pano social e a escassez de atores competentes com a etnia "correta", nada como refazer a mesma cena mil vezes para acertar o tom. Mais um ponto a favor do cinema e da diretora Meryem Benm'Barek-Aloïsi em seu segundo longa e exibindo um controle invejável de mise-en-scene.

É Meryem também que nos coloca em tensão constante ao nunca nos revelar detalhes que serviriam para nos acalmar, como o estado emocional do pai e da mãe. Vemos tudo sob os olhos da prima, a mais bem-intencionada da família e que portanto levará o maior tombo no final.

Outro ponto a favor de "Sofia" é nunca dar mais detalhes da história de vida dos personagens. Com isso a situação pelo qual eles passam se torna universal e fica mais fácil nos identificarmos (além de obviamente tomar um dos lados na discussão que ocupa quase todo o filme).

Como resultado, "Sofia" é consistente com sua ideia, eficiente ao transmiti-la e termina por machucar um pouquinho sua fé na humanidade (se lhe resta alguma).

# Tragam a Maconha

Caloni, 2018-10-18 <cinemaqui> <mostrasp> <cinema> <movies> [up] [copy]Este é um mockumentary engraçadinho, que não tem muitas pretensões de ser mais que isso. Talvez seja uma boa pedida entre sessões mais pesadas da Mostra de São Paulo para dar uma aliviada no meio de tantos dramas e críticas sociais e políticas, porque por incrível que pareça, este filme não tem nada disso.

Isso porque estamos falando de um assunto sério: a liberação da maconha. Uma causa que já deve somar umas cinco décadas pelo menos nos EUA e que teve como seu primeiro país do mundo a legalizá-la o Uruguai, um povo pacato da América do Sul. Seu presidente, Pepe Mujica (que possui algumas cenas no filme), é considerado o mais pobre do mundo. Ele tem um fusquinha, mora em uma casa humilde e quer deixar como legado essa lei.

Porém, uma vez que ela é aprovada, alguém precisa plantar. E como se trata de uma questão de Segurança Nacional (em letras maiúsculas) apenas o exército deve possuir licença para tal. Ou, como é explicado no filme, os militares estão entediados em um país pacífico e seria uma boa terem algo pra fazer. É esse o nível cômico da história, que se mistura facilmente com a vida real.

Os heróis do filme, além de Pepe, são uma dona de farmácia e seu filho, que partem para os EUA em uma missão que coincide com o encontro entre o presidente uruguaio e Barack Obama. A missão extra-oficial dos dois é contrabandear maconha americana para iniciar os negócios em terra uruguaia enquanto a nacional não cresce. O filme ganha assim um ar internacional, com várias partes faladas em inglês, inclusive, e feito para todos darem risada de maneira mais universal.

Este, porém, não é um mockumentary muito bom. Ele deixa nas entrelinhas se está falando sério, mas seu tom é exagerado demais para sequer pensarmos nisso. A não ser que você acredite que o Uruguai é o sítio de Mujica que virou um país para ficar mais fácil de plantar maconha e protegê-la com o exército, o filme corre o risco de nos fazer esquecer de sua parte crítica: a legalização da maconha não é um bicho de sete cabeças como as pessoas costumam pensar.

Para isso há um lado útil e informativo na história toda: os nossos heróis passeiam pelos eventos americanos relacionados ao consumo e comercialização da erva no estado de Colorado, onde a droga é legalizada e que une o jeito americano de ser com a tradicional defesa do direito individual. É engraçado quando eles vão entrevistar um político liberal clássico e vermos a sua surpresa em saber que a erva recreativa será tratada como assunto nacional no Uruguai (um país socialista).

Nessa parte do filme vamos aprendendo mais sobre os consumidores e como o comércio se organiza em torno da droga. Há várias brincadeiras no meio do caminho também, como um policial uruguaio que encontram em NY ou a gangue de jamaicanos de onde pretendem conseguir a erva valiosa (que irá custar um dólar por grama no Uruguai, como anunciado mil vezes no filme, e para espanto dos americanos acostumados a pagar vinte vezes mais). O filme só não vira uma bagunça total porque ele não consegue enganar que todos os percalços fazem parte de um roteiro planejado desde o início, onde ele perde um pouco da graça e espontaneidade.

De qualquer forma ele consegue contar uma história falsa com certa legitimidade graças ao bom humor do presidente uruguaio (e de todos os entrevistados que comentam como Obama era uma chaminé na faculdade). O filme é levemente divertido através de seus pobres personagens, mas deixa uma mensagem importante no ar: por que alguns levam esse assunto tão a sério?

# A Valsa de Waldheim

Caloni, 2018-10-21 <cinemaqui> <cinema> <movies> [up] [copy]A Alemanha reconhece a culpa pelo movimento anti-semita da Segunda Guerra e faz de tudo para reparar este dano histórico. Eles chegam ao cúmulo de censurar em plena democracia conteúdo considerado nazista, como a biografia Minha Luta, de Adolf Hitler. Já a Áustria, como visto aqui, em "A Valsa de Waldheim", apesar de participar ativamente de práticas nazistas após anexada pelos seu vizinhos, sempre negou qualquer tipo de compensação pelos crimes de guerra relacionados aos movimentos anti-semita.

Isso acabou gerando o efeito que os oficiais austríacos da época não responderam como criminosos e não foram julgados. Pouco mudou no pensamento austríaco até ser descoberto que o candidato mais promissor das eleições de 1986 para presidente da Áustria, o ex-secretário das Nações Unidas Kurt Waldheim, poderia ter relação com operações militares nazistas na época da guerra, incluindo o envio de dois terços da população judia da região onde residiu para os campos de concentração de Auschwitz.

Porém, a questão do filme não é a alegação que Waldheim omitiu fatos sobre o seu passado ou se hoje (década de 80) possuiria ligações com movimentos neo-nazistas. Nada disso importa para a documentarista Ruth Beckermann, que parece tomar como valor absoluto que o passado de políticos devem condená-los para sempre (mesmo que seja o passado longínquo), muito embora essa regra valha apenas para possíveis ex-nazistas e não outros tipos de criminosos de regimes totalitários.

O filme de Beckermann se baseia em vários recortes da época, como declarações de jornalistas, historiadores, representantes de movimentos judaicos e políticos, incluindo o próprio Waldheim. Se trata de um trabalho clássico de documentário com uma ordem cronológica que vai avançando cada vez mais próximo das eleições, embora decida usar o dia e o mês, o que complica saber a quantos dias estamos. A edição do processo como um todo é um primor de eficiência, pois cada nova cena acrescenta mais dados ao dito processo que tenta a todo custo provar que Waldheim fez parte do passado inglório da guerra.

O grande problema que existe para os detratores do político e diplomata é que não existem provas concretas, além de que, a despeito do que os anti-Waldheim achem, ele obviamente tinha o apoio da maioria já em uma Áustria democrática. E se a falta de provas não permite acusá-lo de nada, apenas tentar denegrir sua imagem antes que as eleições aconteçam, para um brasileiro que estiver assistindo a este filme a ironia se torna uma obviedade ululante se ele comparar com todos os acontecimentos da política brasileira antes das eleições de 2018, incluindo o processo de um ex-presidente acusado de corrupção. O filme, portanto, pode se tornar um exercício de análise de outras realidades, visto que a questão de culpar alguém de alto escalão, que não executa pessoalmente os atos, mas os orquestra, não se trata de tarefa fácil.

Além disso, judeus e as Nações Unidas se mobilizam para encontrar qualquer evidência contra Waldheim para evitar que eles se associem com alguém que fez parte de algo que é considerado por muitos como a parte mais horrorosa do século 20, mas essa posição é altamente discutível se lembrarmos que o este foi o mais tenebroso período de nossa história recente, com regimes totalitários cometendo milhões de assassinatos em pouquíssimos anos e décadas, sendo o único status diferenciado do Holocausto é ter atacado um grupo extremamente coeso e intelectualmente/financeiramente munido de mecanismos para contra-atacar. Não deixa de ser fascinante observar as engrenagens do poder girando de ambos os lados.

# O Ingrediente Secreto

Caloni, 2018-10-21 <cinemaqui> <mostrasp> <cinema> <movies> [up] [copy]O Ingrediente Secreto é esse filme sobre uma relação entre pai e filho conturbada após um acidente matar a mãe e o irmão. Também fala sobre a situação precária da Macedônia e como todos reclamam do "jeito brasileiro" que eles possuem (como reflexo do governo e da cultura corrupta). Ah, sim, e claro, há também o lance da maconha. Tinha até esquecido.

A história começa com a vontade que o filho tem de aliviar a dor do pai, com câncer de pulmão. Surge a oportunidade de ganhar dinheiro quando ele encontra um pacote de maconha em uma busca policial dentro da fábrica onde trabalha. Porém, como ele descobre, a vida de cozinheiro de bolo de maconha é mais frutífera que de traficante de beira de estrada, onde a concorrência é muito violenta. Seu pai aliviado, mesmo sem saber por quê, logo surge a lenda do curador que possui uma receita milagrosa.

O filme do diretor da Macedônia Gjorce Stavreski atravessa um drama entre pai e filho de maneira leve e cômica com a ajuda do improvável e do inusitado. O bom coração de seu herói é posto a prova algumas vezes, e isso fortalece a alma desse trabalho esquecível por não possuir maiores virtudes, mas agradável de se acompanhar pela simplicidade e algumas risadas.

Estreia do diretor na Mostra de SP, embora já tenha dois curtas e um documentário, este é um trabalho particularmente autoral, pois parte de lugares-comuns para gerar um filme com um humor peculiar e situações que se resolvem meio que por mágica, especialmente no final. Falta contexto sobre a cultura macedônica, mas parte do prazer de assistir o filme é tentar desvendar o que é que falta.

# A Costureira dos Sonhos